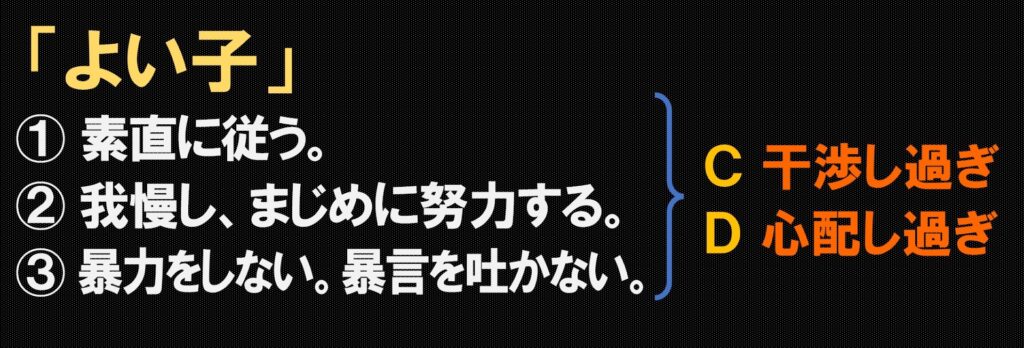

講座193 「よい子」の育て方①

「悪い子」にも定義があったように、

「よい子」にも定義があります。

①素直に従う

②我慢し、まじめに努力する

③暴力をしない。暴言を吐かない。

これが「よい子」です。

理想的な子どもですよね。

こうした「よい子」を育てる親のタイプは2つです。

C 過干渉

D 過心配

今回はこのことについて解説します。

2.虐待家庭の親子

3.「よい子」の問題点①

1.「よい子」には問題点がある

「よい子」は過干渉・過心配によって育ちます。

そして、「よい子」には問題点が三つあります。

今回はその中から一つ紹介します。

問題点①は何だと思いますか?

「よい子」は、よく、「親が言うので…」と言います。

その親というのが過干渉タイプです。

また、「よい子」は、よく、「親が心配するので…」とも言います。

それが心配性(過心配)タイプの親です。

そして、こうした親子関係には大きな問題点が隠れています。

みなさんはそのことに気づいていますか?

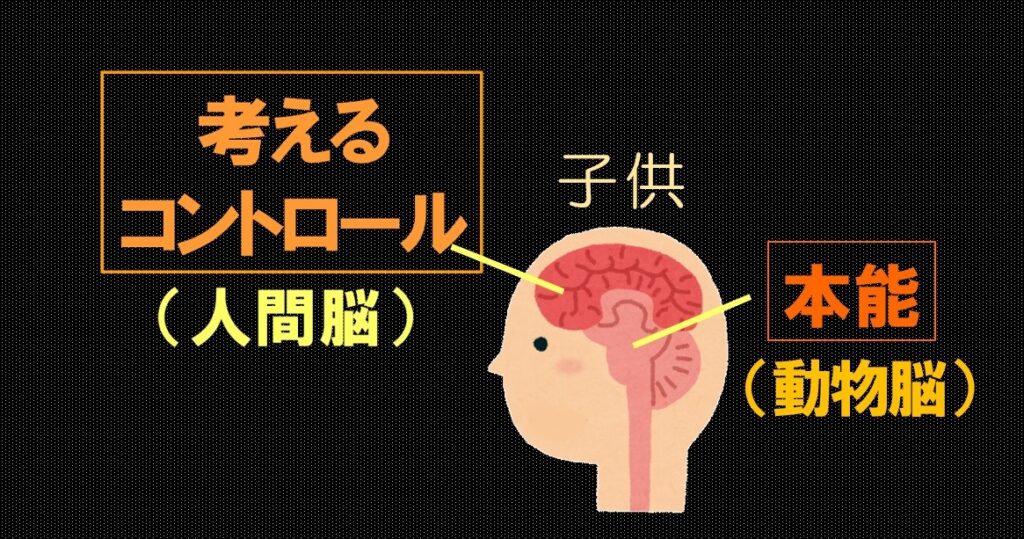

ヒントはいつものこれです!

この図だけではピンと来ない方にヒント②です!

動物脳と人間脳。

ヒント② 「よい子」に影響するのはどちらの脳でしょう?

これはかなりの大ヒントなのですが、念のためにもう一つ、ヒントを出します!

ヒント③ 虐待家庭の親子を見たことがありますか?

この三つのヒントがつながれば、「そういうことか!」とわかるはずです。

2.虐待家庭の親子

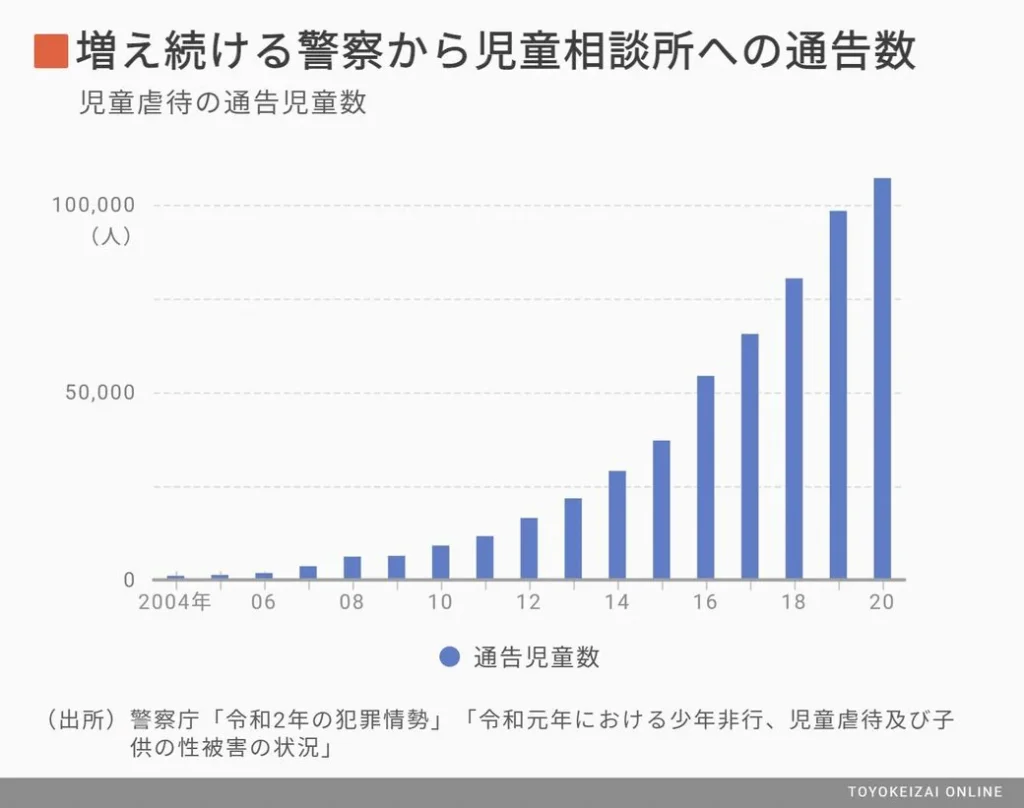

虐待による通告児童数は急激に増えています。

警察庁が統計を取りはじめた2004年には962人でした。

それが毎年増え続け、2011年には1万人を突破しました。

2016年には5万人を超え、その4年後の2020年には10万人を超えています。

これは警察が関与した数ですから、実際にはもっともっと多いはずです。

身近に見聞きしたことはありませんか?

虐待かな?と思った人には通告義務があります。

役所に通告したことはありますか?

念のために「虐待」の定義を載せておきます。(児童虐待防止法・第2条「虐待の定義」)

①体に外傷を負わせる行為

②体に外傷を負わせる恐れのある行為

③わいせつな行為

④食事を与えないとか減らす行為

⑤長時間の放置

⑥保護者としての監護を怠る行為

⑦著しい暴言

⑧著しく拒絶的な対応

⑨DV(配偶者への暴力)

⑩心理的外傷

①~⑩のような行為を「児童虐待」と呼びます。

①~⑩のような行為かな?と思っただけで、すべての国民に通告義務が発生します。

その時は、役所または児童相談所へ通告しましょう。

さて、話を戻します。

①~⑩のような関係にある親子が「虐待家庭」です。

このような虐待家庭の親子には、共通して見られる「ある特徴」があります。

それは、

どんなにひどい目にあっても子どもは親を愛する

という特徴です。

母親が日常的に我が子を殴ったり蹴ったりしていても、

子どもは、

「できればもっと優しいお母さんになって欲しいけど…でも、お母さんが好き」

と言うのです。

これを「親子の絆」と言います。

絆(きずな)というのは、馬や犬をつなぐ綱(つな)のことです。

逃れられない関係のことを表す漢字です。

虐待を受けている子どもは、どんなに酷い目に遭っても、親子という関係の絆で結ばれています。

この絆は強いんです。

虐待されても切れないのです。

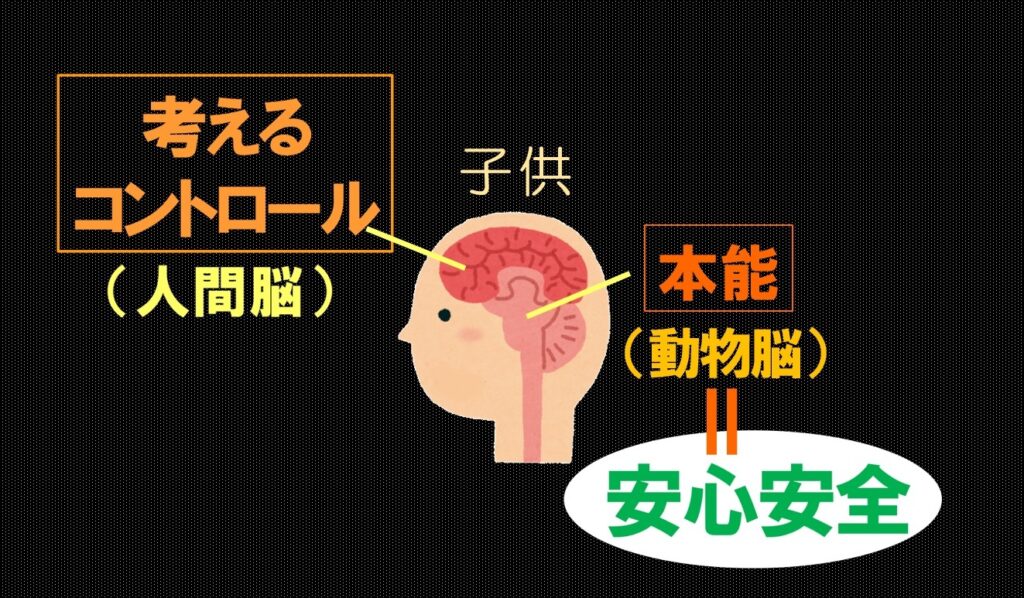

このことを脳科学的に説明すると次のようになります。

子どもにとって「親から愛されたい」という感情は「生きるため」に必要な本能

「できればもっと優しいお母さんになって欲しいけど…でも、お母さんが好き」

という感情は本能です。

「愛されるため」という縛りは、子どもが生きるための第一条件なのです。

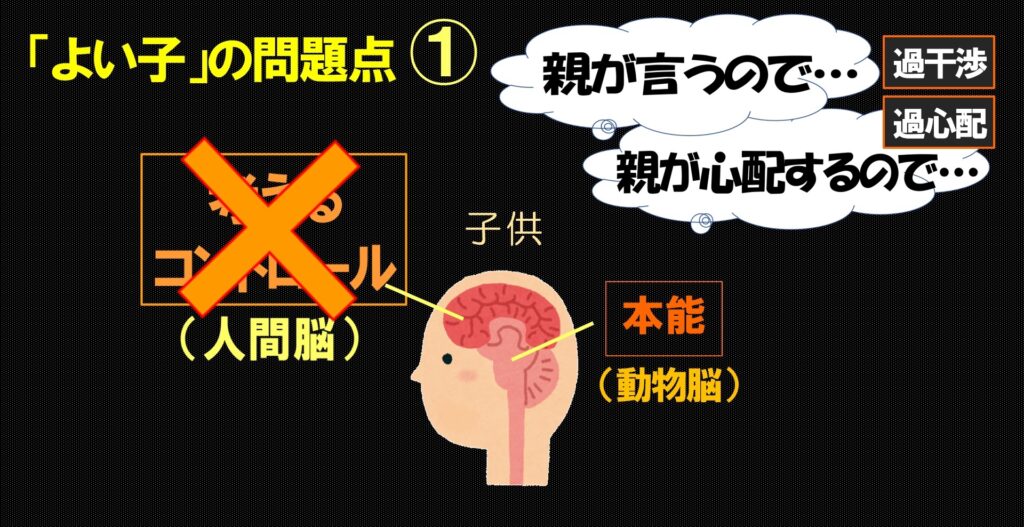

3.「よい子」の問題点①

さあ、これで「よい子」の問題点が見えて来たでしょうか?

「親が言うので」とか「親が心配するので」という感情は、

親から愛されるために必要な本能なのです。

そこでまた、いつものイラストです。

人間脳は本能(動物脳)が満たされていないと働きません。

そして、「親が言うので」とか「親が心配するので」というのは人間脳(考える)ではなく動物脳(本能)です。

子どもは、親の言うことを聞こう、心配かけないようにしようという感情を発生させ、その感情の安心安全を第一に選択します。

「親にそむく」「心配をかける」というのは不安定な感情(不安)なのです。

つまり、過干渉や過心配は、人間脳を刺激せずに、本能に働きかけているということです。

この刺激だけでは、人間脳は使われませんので発達しません。

自分で考える機会を失います。

親が干渉し過ぎると自分の頭で考えない子になるというのは、こういう理由からなんです。

心配し過ぎるのも同じです。

子どもは勘が鋭いですからね。

親が口にしなくても伝わります。

心の中で心配していたらバレます。

そうすると子どもは心の中で「親が心配するからやめよう」とか、

「親が心配するから言うことを聞こう」となるわけです。

ですから過干渉も過心配も同質です。

「過ぎる」と、

子どもの人間脳(前頭前野)が発達しないことになります。

これが「よい子」の問題点①です。

次回は②を解説します。

2件のフィードバック

[…] 講座193で、「よい子には3つの問題点がある」と書き、その一つ目を解説しました。 […]

[…] 講座193 「よい子」の育て方① […]