講座192 「ゲーム障害」を考える

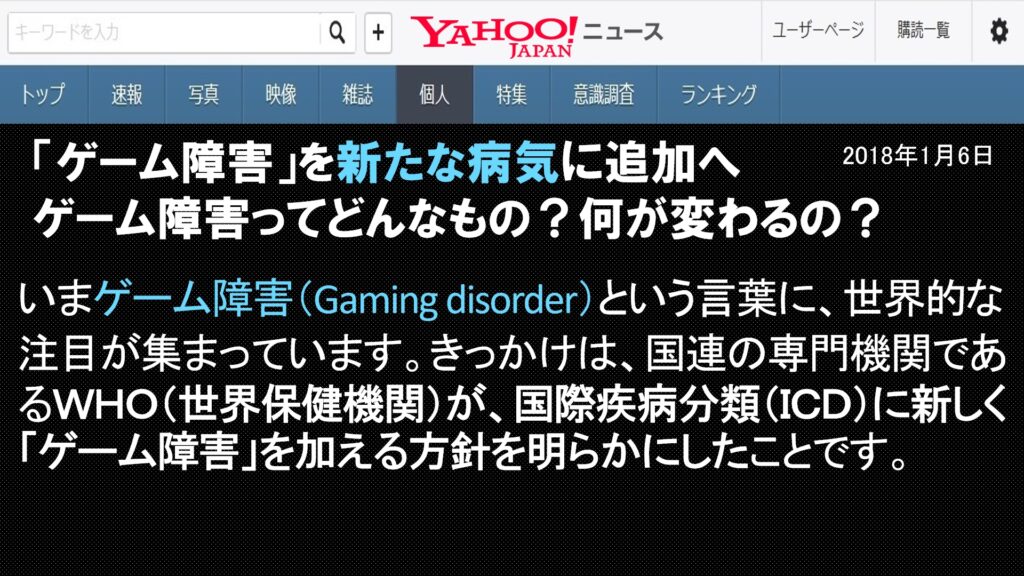

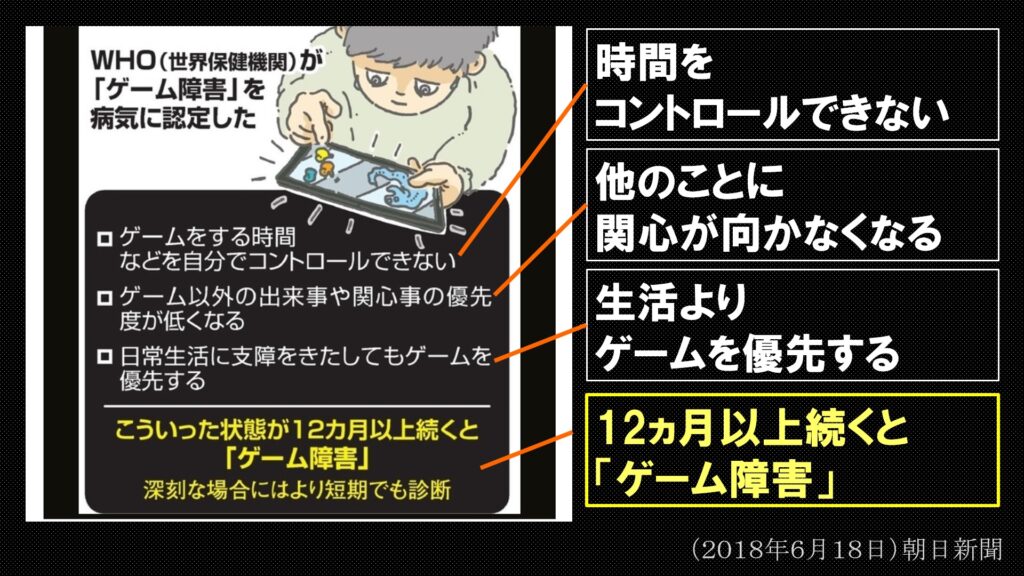

これは2018年のYahoo!ニュースです。

「ゲーム障害」が正式な病名として新しく認定される動きがあると報じています。

その後、2019年5月にWHOは認定しました。

こんな病気です。

ゲーム障害とは、ゲームをする時間をコ ントロールできない、他の生活上の関心事や日常の活動よりゲームを優先するといった症状が 1年以上継続することをいいます。 症状が重い 場合は1年以内でも該当します。

整理してみましょう。

「時間をコントロールできない」

「他のことに関心がなくなる」

「生活よりゲームを優先する」

多くの子どもたちが該当しそうで怖いですね。

今回はこの「ゲーム障害」について考えてみます。

2.やめられなくなる仕組み・その②

3.大きな落とし穴

4.解決策

5.予防策

1.やめられなくなる仕組み・その①

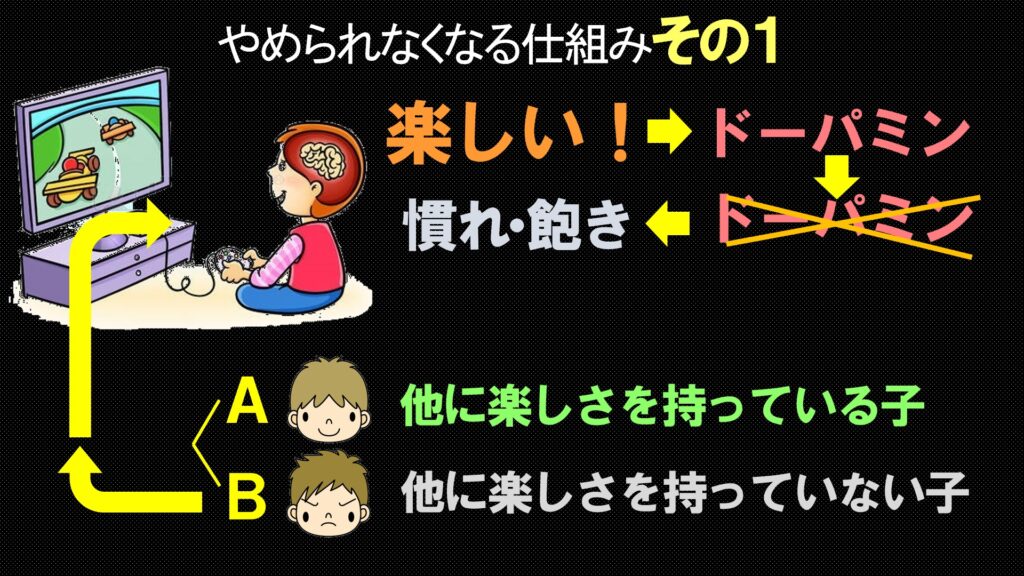

①楽しいから!

ゲームはどうしてやめられなくなるのでしょう?

それは「楽しい!」からです。

この単純な理由に、実は、深い意味があるのです。

楽しいと脳の中でドーパミン(快楽ホルモン)が分泌されます。

このドーパミンは楽しいと出る物質ですが、次の性質を持っています。

長続きしない

そのため「慣れる」「飽きる」という現象が生まれます。

そうですよね。

いくら楽しいことでも、同じことのくり返しだと飽きてきますよね。

それがドーパミンの性質です。

普通なら飽きるんです。

しかし、ゲームには飽きさせない工夫が「これでもか」というほどあります。

慣れる間もなく次々に楽しさが襲って来ます。

これが、やめられなくなる仕組みの①です。

まあ、ほとんどの子はこの仕組みにハマってしまうでしょう。

でも、中にはこの仕組みから脱出できる子もいます。

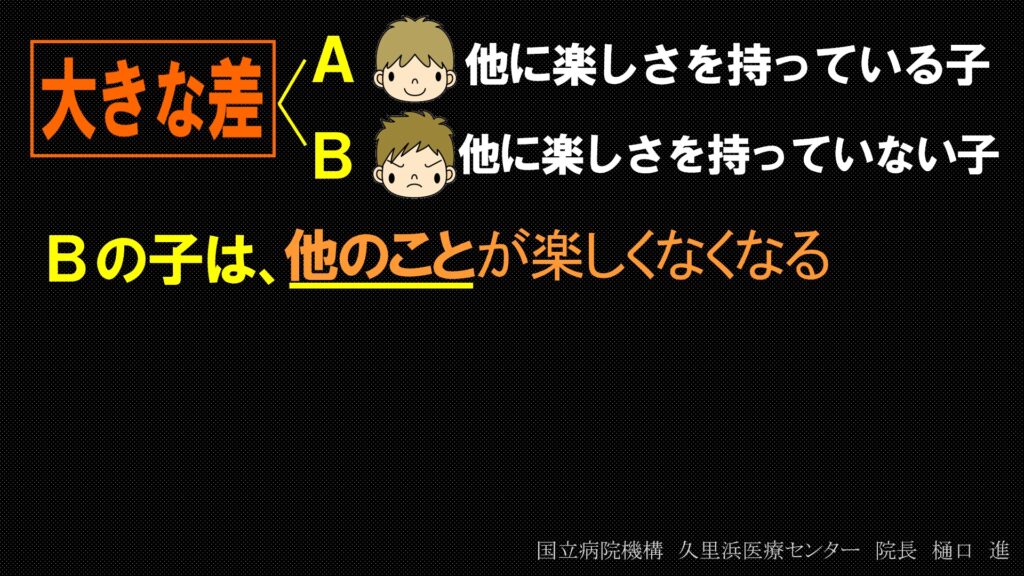

それはどんな子かいうと、

他に楽しさを持っている子

です。

「ゲーム以外にも楽しいことがある」ということを知っている子です。

この逆が、ゲームから抜け出せない子、つまり、

他に楽しさを持っていない子

というわけです。

図にまとめます。

ゲームから抜け出すのは難しいことです。

なぜなら、ゲームには飽きさせない工夫があるからです。

B(他に楽しさを持っていない子)のほとんどは自力で抜け出せないはずです。

もし、抜け出せる子がいるとすれば、それは、

A(他に楽しさを知っている子)である可能性が高いのではないでしょうか。

2. やめられなくなる仕組み・その②

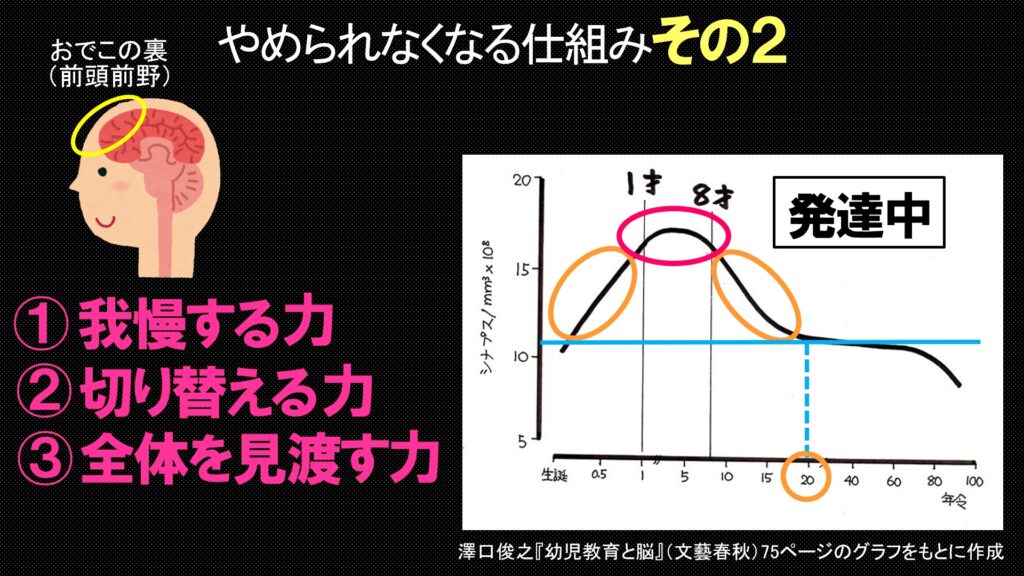

②おでこの裏が未発達だから!

子どもは「おでこの裏」、つまり前頭前野が未発達です。

どのくらいで発達するかというと24歳くらいです。

24歳くらいになると、

・我慢する力

・切り替える力

・全体を見渡す力

そういう能力が成熟してきます。

ですから、子どもは「我慢」が苦手です。

パッと気持ちを「切り替える」のも苦手です。

今がどういう状況なのかを「見渡す」ことも苦手です。

これがゲームをやめられなくなる仕組みの②です。

では、どうしたらいいのか?

答えは単純です。

「おでこの裏」を発達させればいいのです。

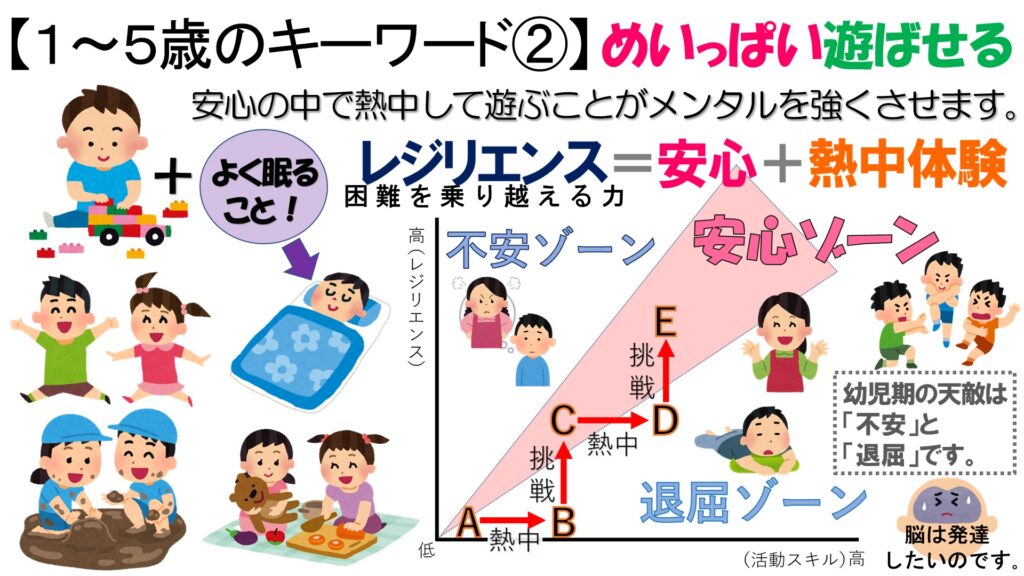

「おでこの裏」を発達させる方法は3つあります。

(1)言葉で考える経験をたくさんさせる

(2)熱中する体験をたくさんさせる

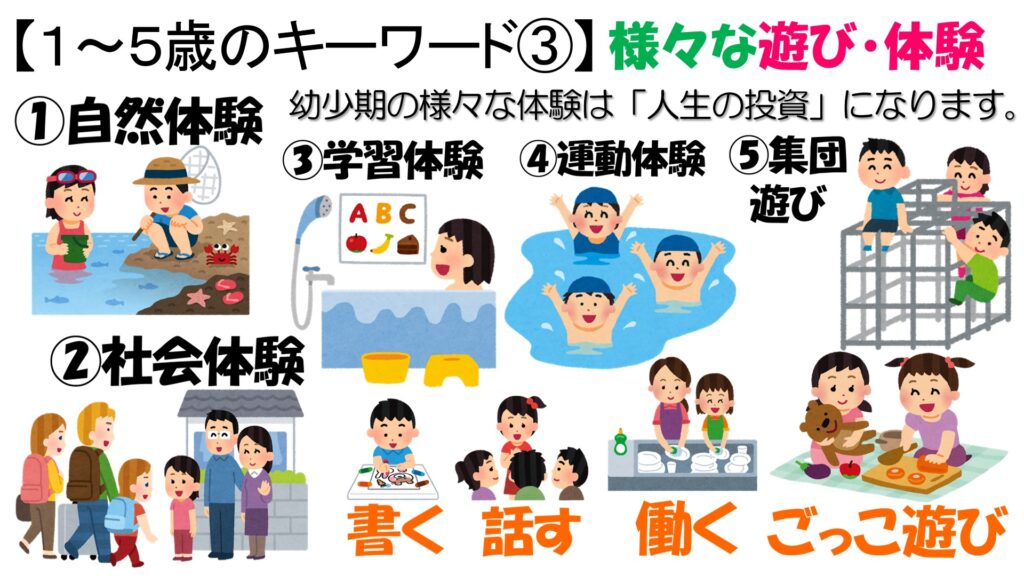

(3)様々な種類の遊びをたくさんさせる

(1)~(3)の経験を、できれば8歳までにすることです。

ゲームは熱中する体験に含まれますが、それだけだと体験が偏ってしまいます。

(1)~(3)をまんべんなく経験させることが理想です。

ですから、

ゲームだけをやっていると、ゲームから抜け出す力が育たない

という結果になってしまいます。

3.大きな落とし穴

ここまで、「ゲームをやめられなくなく仕組み」を解説してきました。

勘の鋭い方はもう気づかれたでしょうか?

この仕組みに基づくと、「あること」が浮かんで来ます。

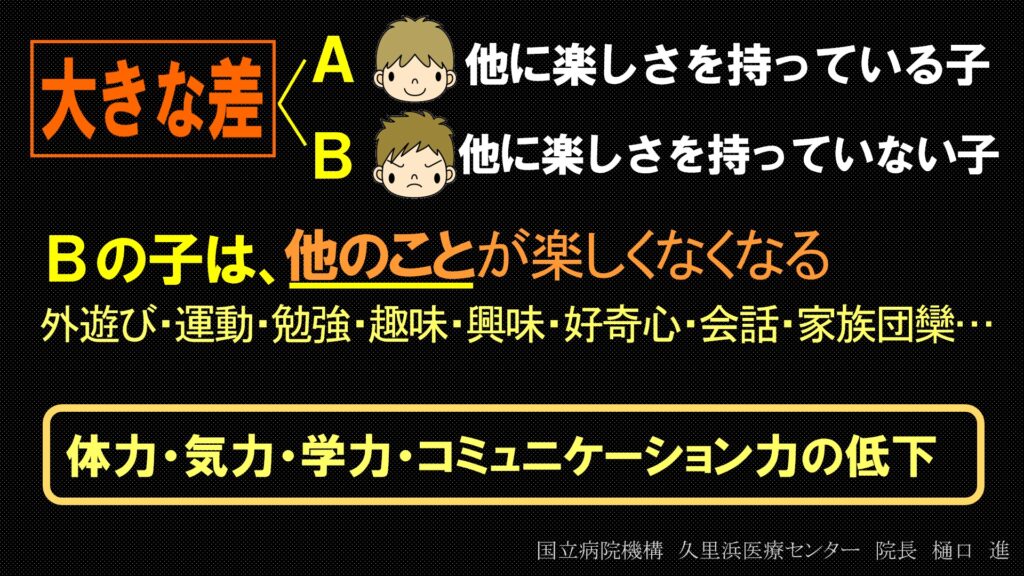

それは、Aの子とBの子には大きな差があることです。

それが何か気づきましたか?

それは、

他のこと(ゲーム以外のこと)が楽しくなくなるということです。

ゲームから抜け出せない子は、どんどんゲームをします。

つまり、ゲーム以外のことをする機会を失うわけです。

A君は、1日1時間だけゲームをして4時間は他のことをして遊ぶとします。

B君は、1日5時間ゲームだけをして終わるとします。

一週間でどのくらいの差が出るでしょう。

A君:4時間×7=28時間他のこと

B君」0時間×7=0時間

「他のこと」が脳の前頭前野を発達させると言いました。

たった一週間の間にも、A君は「おでこの裏」をどんどん発達させます。

一方のB君はゼロです。ゲームに熱中できるというそのことだけです。

自分の行動を我慢したり、切り替えたり、見渡したりする機会が圧倒的に少ないわけです。

「大きな差」というのはそういうことです。

まだあります。

前頭前野の発達に差がつくだけではありません。

他のことが「楽しくなくなる」という点を見逃してはなりません。

これはつまり、

外遊び・運動・勉強・趣味・興味・好奇心・会話・家族団欒など、

様々なことが、

ゲームより、楽しくなくなる

ということなのです。

その行き着く先がどうなるかは想像できると思います。

体力、気力、学力、コミュニケーション能力などの低下です。

4.解決策

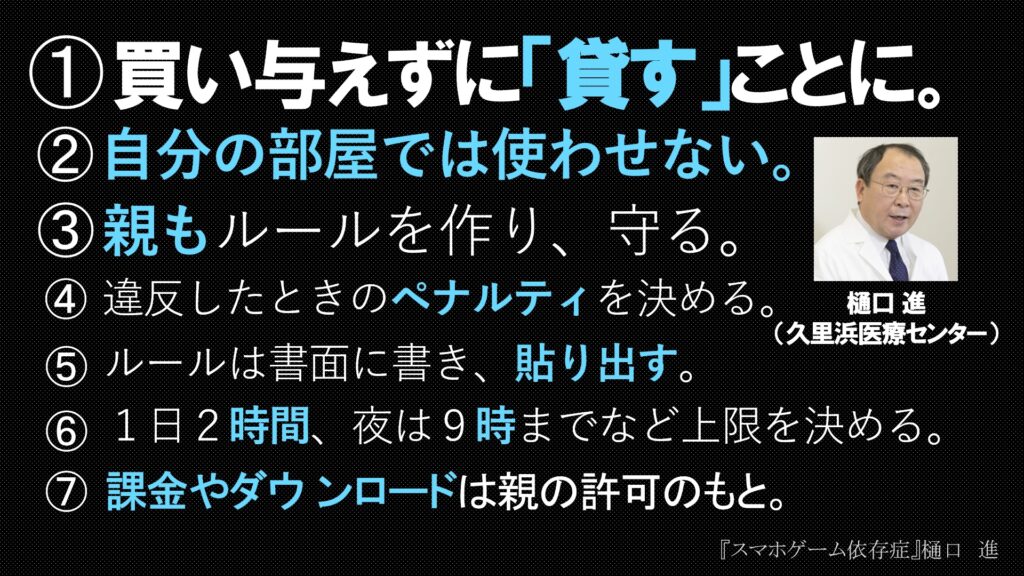

解決策はよく言われていることです。

一つは、ルールをつくることです。

ゲーム障害の専門医である樋口進先生が提唱されているルールは次の7つです。

重要だと思える部分を大きくしてみました。

家庭の事情は様々ですから、無理せず、やれるところから取り入れることも大切です。

もう一つは、ゲーム以外の「他のこと」をやらせることです。

理想を言えば「楽しいこと」です。

すでにゲームの楽しさを覚えてしまった子には難しいかも知れませんが、

「ルール」+「他の楽しいこと」

が治療だと思って取り組むしかないでしょう。

5.予防策

お子さんが1歳~5歳の間は予防が有効です。

予防策はこの3つです。