講座69 「6年間」を見届けてくれる学校のシステム

三学期は「確認」の時期です。

お子さんは今、何年生ですか?

今の学年の勉強をちゃんと身につけていますか?

下の学年の勉強があやふやだったりしませんか?

2.小学校卒業まで育てたい「基礎的な学習力」と「基礎的な人間力」

3.まとめ

1.学校に必要な二つのシステム

学校の勉強というのは、実は「その学年の勉強」だけ出来ていればよいというものではありません。

4年生でかけ算の九九ができていなかったら、卒業までにはできるようにさせてあげる。

そういった、確認し、挽回させるチャンスをつくってあげるのも学校の役目です。

これは親が心配する前に、学校がやることです。

ただし、気づいた先生が一人でやるだけでもダメです。

それだと、その先生が「たまたま教えてくれた」というだけです。

ほかのクラスの先生も同じように、確認し、挽回させるチャンスをつくってあげるべきです。

つまり、学校全体としてのシステムがそうなっていなければ出来ません。

もう一つあります。

6年間という長い期間を通して、基礎的な人間力を育てる教育です。

これも一人の先生だけでやれることではありません。

学校全体のシステムが必要です。

【A】一人の残らず、すべての子どもの「基礎的な学習力」を確認し、卒業までに挽回させる。

【B】6年間という年月をかけてすべての子どもに「基礎的な人間力」を育てる。

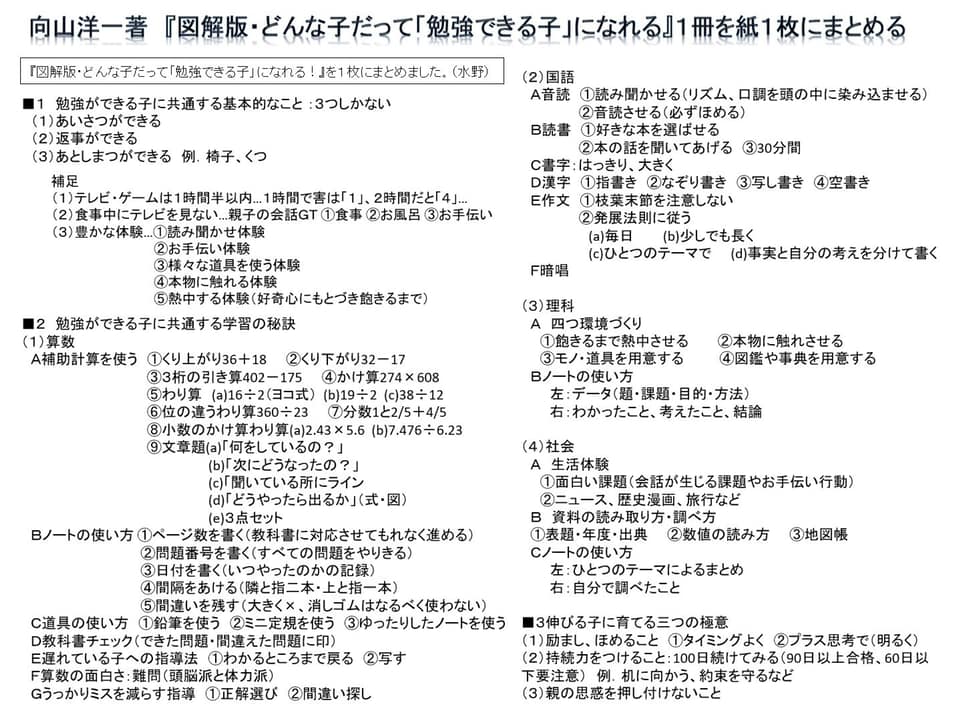

今回はこの2つについて一冊の本から具体的な内容を取り出して紹介します。

2.小学校卒業まで育てたい「基礎的な学習力」と「基礎的な人間力」

これがその内容です。

本は、向山洋一著『図版版・どんな子だって「勉強できる子」になれる』です。

私が全ページを読んで、ノートにまとめ、それをさらに紙一枚にまとめたものです。

大きく3つに分かれています。

■1勉強ができる子に共通すること(3つしかない)

■2勉強ができる子に共通する学習の秘訣

■3伸びる子に育てる三つの極意

これを見て、「おや?」と気づいた方はスルドイです。

勉強内容の大事な順ではなく、「勉強ができる子」という子どもの事実から出発している点です。

これはつまり6年かけ育てる【B】「基礎的な人間力」です。

■1は、次の三つだけです。

(1)あいさつができる

(2)返事ができる

(3)あとしまつができる

■2は、教科ごとに分かれていますが、実は「基礎的な学習力」が重要です。

・補助計算を使う

・ノートの使い方

・漢字学習の仕方

・資料の読み取り方 など

こうした学習力は6年間通して教えてもらった方がいいですよね。

つまり、一教師の判断ではなく、学校のシステムとして成り立っている必要があるということです。

異動して来た先生や新卒で着任した先生でも同じように保障できるシステムです。

■3は、「伸ばす」ための極意です。

(1)励まし、ほめること

(2)持続力をつけること

(3)親の思惑を押し付けないこと

ここであげられているのは「伸ばす」ための極意です。

子どもの可能性を「引き出す」方法と言ってもいいでしょう。

親や教師にとっては少しレベルの高い峰ではありますが、基本的には「どの子にも」その機会を与え、伸ばしてあげるのが大人の教育力だと考えます。

3.まとめ

【A】一人の残らず、すべての子どもの「基礎的な学習力」を確認し、卒業までに挽回させる。

【B】6年間という年月をかけてすべての子どもに「基礎的な人間力」を育てる。

お子さんの学校にはこのシステムがありますか?

三学期は「確認・挽回」の時期です。

学校にこうしたシステムがない場合では、家庭で確認してあげてもかまいません。

また、こうしたシステムのない学校は、新年度に向けて学校を改善するチャンスです。

ぜひ、取り組んでみてください。