講座506「旭川いじめ凍死事件」爽彩さんが生きた証

2024年9月13日。

この事件の報告書が公表されました。

PDF367枚に及ぶ膨大な調査記録です。

非常に貴重な記録です。

我が国の教育の欠点が浮き彫りになっています。

特別支援教育における「環境」も「理解」も、

日本の教育は、

悲しみを超えて怒りを覚える程に遅れていることがわかります。

私は、爽彩さんの「生きた証」を受け継ぎ、

「学校」という社会システムのケアをしなければならないと自覚しました。

報告書を読むと、彼女の死を防ぐことが出来たであろう箇所はいくつもありました。

私達は彼女の死を無駄にしてはならないと思います。

彼女の「命」を引き継いでいかねばならないと思います。

誕生

廣瀬爽彩さんは2006年(平成18年)9月5日に北海道旭川市で生まれました。

爽彩さんが生まれた翌日に、秋篠宮妃紀子さまが男の子をご出産されています。悠仁(ひさひと)さまです。

爽彩さんは体重3384gの元気な女の子でした。

難産でしたが、すくすく育ちました。

小学校ではインフルエンザ以外に休んだことがなく、皆勤賞をもらったほどです。

お母さんは生まれたばかりの爽彩さんを見て、自分と同じ「さ」の付く名前にしようと思って、入院中に「爽彩」と名付けました。

system1.「就学前支援」というシステム

system2.「就学時健康診断」というシステム

system3.「在籍異動」というシステム

system4.「教員養成制度」というシステム

system5.「カテゴリー診断」というシステム

system6.「引継ぎ」というシステム

system7.「学級経営」というシステム

system8.「特別支援教育」というシステム

system9.「教室マルトリートメント」というシステム

system10.「精神的苦痛」というシステム

system11.「カミングアウト」というシステム

system12.「情報教育」というシステム

system13.「報道倫理」というシステム

system14.「薬物療法」というシステム

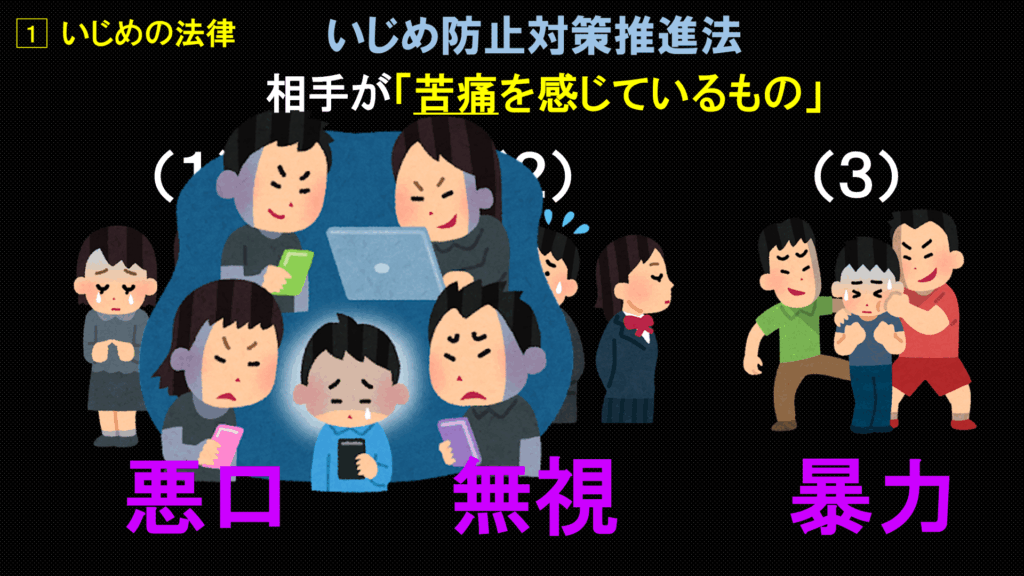

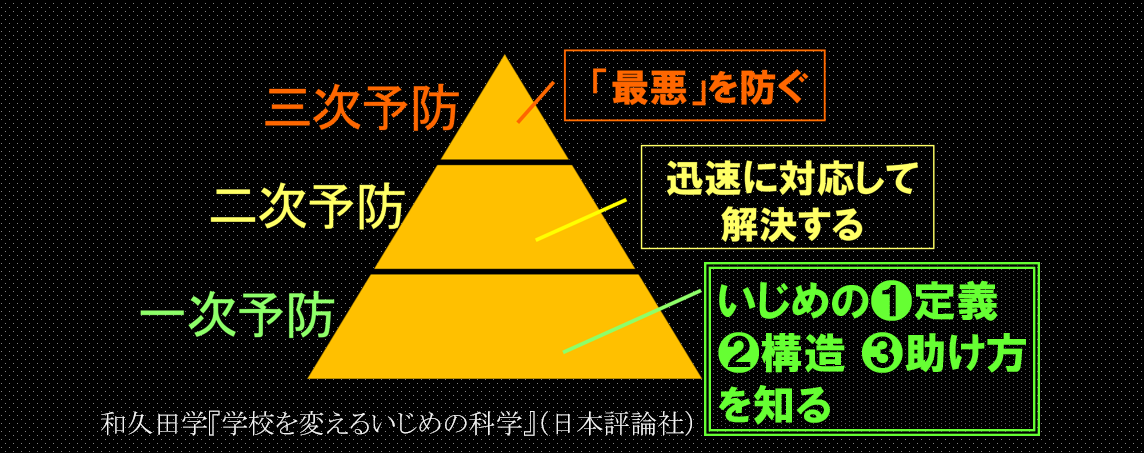

system15.「いじめ防止」というシステム

system1.「就学前支援」というシステム

3歳児健診において「言葉の理解力が弱い」との指摘を受け、小児科に通院したものの、保育園への入園は問題ないとのことで、保育園に入園した、保育園では癇癪が多く、自分の思いどおりにならないと声を上げていた、3歳ころにはひらがなを全部読むことができ、携帯メールを送受信できた、自分なりの物の命名や遊び方があるなどこだわりの強さがあったとされている。(報告書16ページ)

赤ちゃん時代にその特性に気づいてもらえなかったとしたら、親も本人も「ストレス」は積もる一方です。

ASDを抱えていたとすれば、爽彩さんは集団生活において苦しんでいた可能性があります。

このような場合、現在ならば「児童発達支援センター」の利用が考えられます。

2012年4月、爽彩さんが5歳の時に改正児童福祉法の施行によって児童発達支援センターが創設されました。

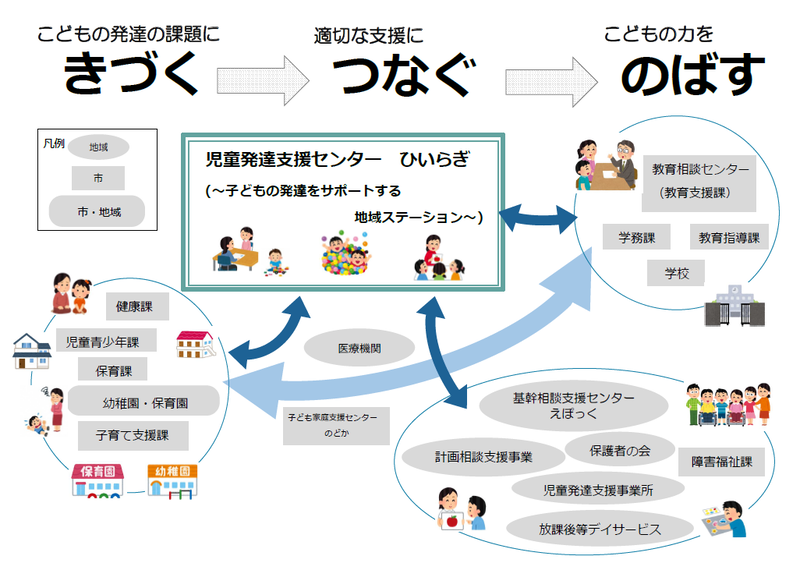

これは西東京市の児童発達支援センター「ひいらぎ」のHPにある解説図です。

とてもわかりやすいので紹介させていただきます。

左側に「保育園・幼稚園」があります。

右端に「学校」があります。

その中間に「児童発達支援センター」があります。

これは、幼児が、小学校に入学する前に、児童発達支援センターでの療育を受けることによって、発達障害などの困難をやわらげることができるという仕組みの解説図です。

その具体的な姿については、「講座422 日本一の児童発達支援センター」で解説しました。

2023年に私が山梨県甲斐市の児童発達支援センター「advance(アドバンス)」へ見学に行って来た時の報告です。

アドバンスの目標は明確です。

小学校に上がってから困らせない!

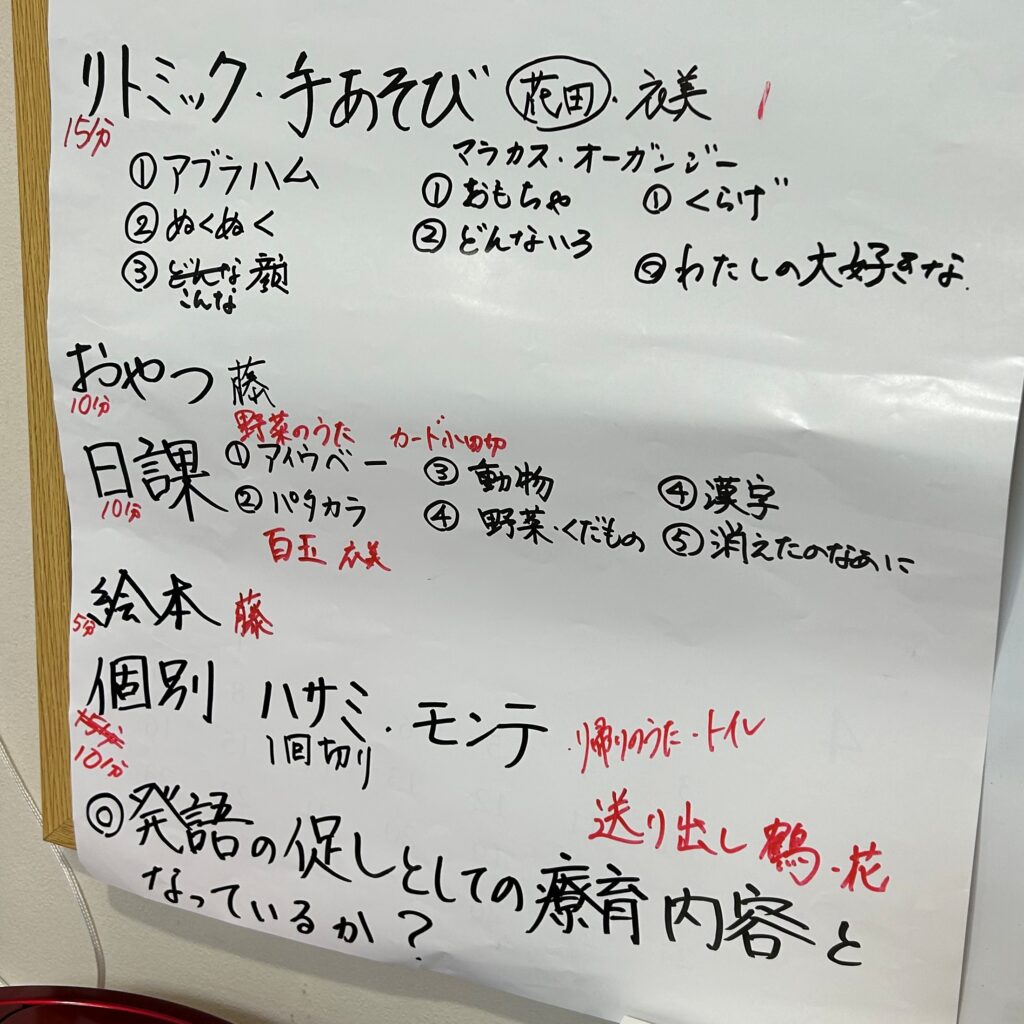

これはアドバンスの療育メニューです。

普通に見えるかもしれませんが、それぞれに科学的根拠があり、無駄もありません。

たとえば、「リトミック(音楽に合わせて体を動かす活動)」にはボディイメージを改善させる目的があります。

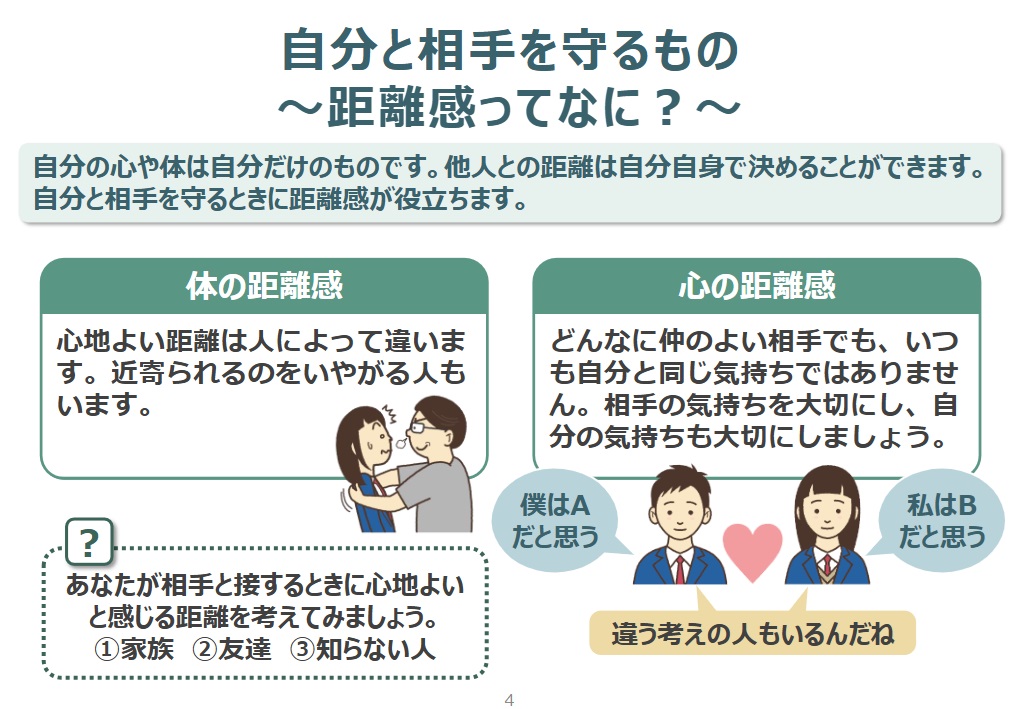

ASDの子は《他人との距離感がつかめない》といった特性を抱えている場合があります。

この特性が原因で、

《友達とぶつかってトラブルになる》

《他の子は近づいているから私も大丈夫と他人の距離感を真似してしまう》

《近づいたら相手が嫌がることを「相手をしてくれる」と捉えてしまう》など、

交友関係でのトラブルを引き起こしてしまうことが、就学後に頻発します。

そうしたことを想定して、就学前に療育するのが児童発達支援センターの役目です。

今、日本では児童発達支援センターのニーズが高まっています。

爽彩さんがASDの気質を持って生まれ、適切な支援が受けることができなかったとしたならば、お母さんは自分一人で「育てにくさ」を引き取りながら子育てをされていた可能性が考えられます。

保育園では癇癪が多く、思い通りにならない時は声を上げていた。

この記録から想像できることは、この時代に児童発達支援センターがあって、小学校に上がる前に療育を受けることができていたなら、その後の人生が変わっていたのではないかということです。

令和元年年末の時点で児童発達支援センターが設置されている町村は35%でした。(出典:厚生労働省:令和3年6月「障害児通所支援の在り方に関する検討会」)

厚生労働省は「第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画」において

令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。

としています。

「各市町村に」です。

皆さんの市町村にはありますか?

このような支援の仕組が身近にあれば、爽彩さんのような悲しい事件は防ぐことができたのではないかというのが私の視点です。

system1.「就学前支援」というシステム

↓

児童発達支援センターという支援

system2.「就学時健康診断」というシステム

就学時健診では特に問題の指摘は無く、たまたま来ていたA小の教諭より、優秀なのでうちを受験してみてはどうかとの話があった。(報告書16ページ)

爽彩さんは保育園時代に「癇癪が多く、思い通りにならない時は声を上げていた」と報告されていました。

また、小学校1~2年生の時には「気になる子ども」のチェックリストに名前があがっていました。

そして、4年生でASDと診断されます。

ではなぜ、小学校に入学する時の健診で問題は無く、むしろ「優秀だ」とほめられていたのでしょうか。

そこには日本の法律の問題点があります。

小学校一年生に入学する前に実施する健康診断を「就学時健康診断」と言います。

大抵は秋に実施します(10月か11月頃)。

年長さんが対象です。

実施者は「学校」ではありません。「市町村」です。

学校は市町村の教育委員会に協力する形になります。

検査項目は法律で決まっていますが、義務(必ずしなければならないもの)と努力義務(発見に努めるもの)があります。

学校保健安全法施行令・第二条 (検査の項目)

一 栄養状態

二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

三 視力及び聴力

四 眼の疾病及び異常の有無

五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無

七 その他の疾病及び異常の有無

一~六が義務です。

七の「その他」が努力義務です。

この「その他」に関しては別な法律で決められています。

学校保健安全法施行規則・第三条

十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によって知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

ここに「知能については適切な検査によって知的障害の発見につとめ」とあります。

それで多くの市町村では入学前に知能検査(スクリーニング検査)を実施している所が多いはずです。

お気づきでしょうか。

小学校入学前に実施している検査は「知能検査」なのです。

知能検査というのは、記憶力や推理力や判断力などといった《学校の勉強に必要な能力》を測る検査です。

爽彩さんは「3歳で平仮名を全部読むことができ、携帯メールの送受信もできた」くらいですから、知能が高かったのでしょう。

実際、その後も有名進学校をめざして勉強していますから勉強ができたのだと思われます。

だから「就学時健診では特に問題点の指摘はなく、優秀だとほめられ」たわけです。

これは知能検査が「知能」を測る検査だからです。

発達障害のお子さんの中には知能が高い子だっています。

ですから、就学時健康診断の検査では発達障害の見極めは難しいのです(この検査は「知的障害」を発見するための検査だからです)。

2000年代になって「発達障害」という言葉が社会でも注目されるようになり、国は新しい法律をつくりました。

2004年に制定された「発達障害者支援法」です。

第5条は次のように書かれています。

(児童の発達障害の早期発見等) 第五条 2

市町村の教育委員会は、学校保健安全法第十一条 に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。

この「健康診断」というのは就学時健康診断のことです。

ですから、市町村は2004年以降、小学校入学前の健康診断において「発達障害の早期発見」にも取り組む必要があるわけです(努力義務)。

ところが、発達障害者支援法が制定された後も学校保健安全法施行規則は改正されないまま現在に至っています。

これが就学時健診の問題点です。

つまり、知的障害を発見するための知能検査をやればいいことになっているままなのです。

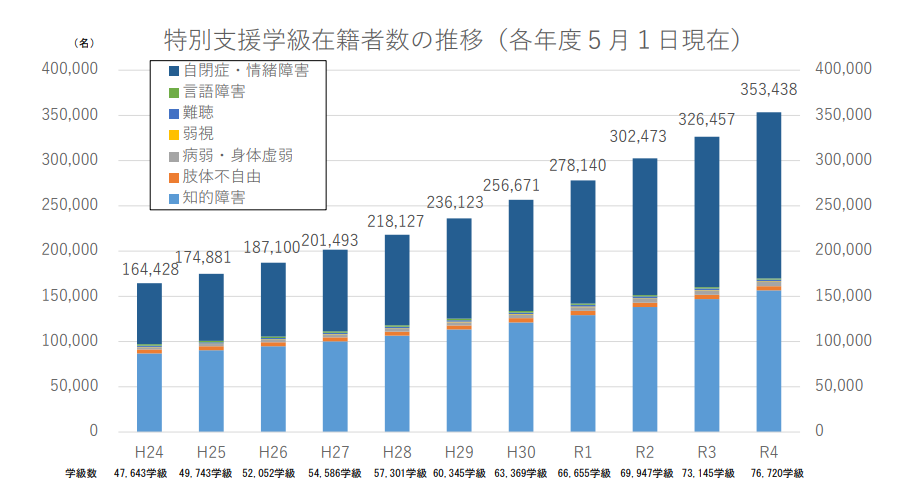

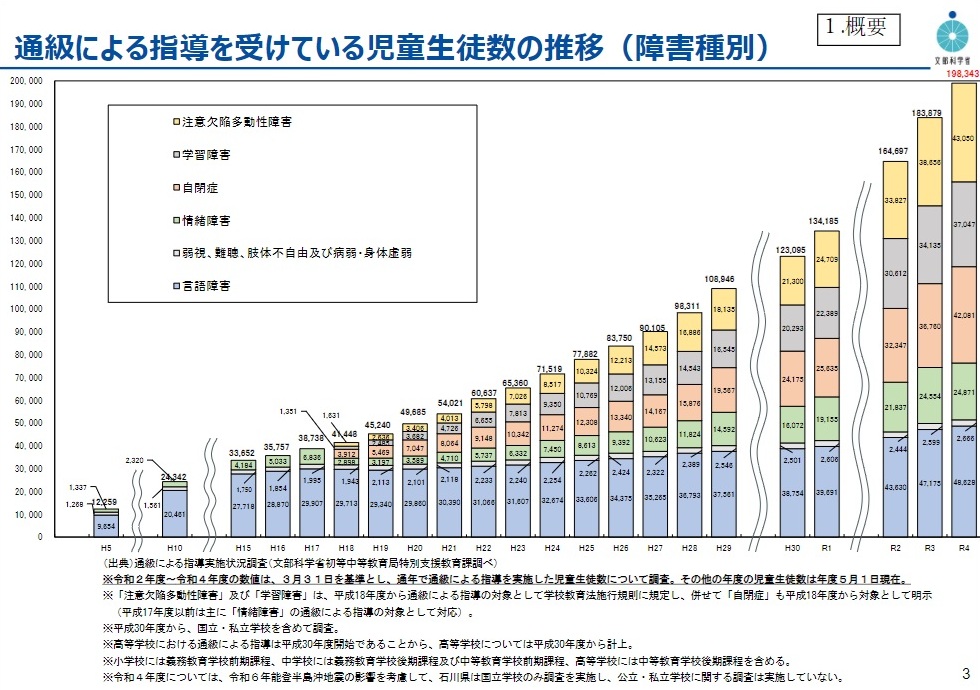

次のグラフは小中学校における特別支援学級に在籍している児童生徒の数の推移です。

濃い青が「自閉・情緒」です。約183,600人です。

こんなに在籍しているにもかかわらず、小学校に入学する時の検査は「知能検査」のままなのです。

爽彩さんのようにスルーしてしまった子は今も数多くいることでしょう。

通級指導在籍の児童生徒の推移も見てみましょう。

通級ですから知的障害は含まれません。

この中の7~8割がADHD、LD、ASDなどの発達障害です。

そして、その増加率もすさまじいです。

これほど明らかに発達障害の子どもたちが増えているにもかかわらず、国会議員は法律を改正しないままでいます。

法律が変わらないわけですから、行政は従来通りの就学時健康診断を続けています。

「発達障害の早期発見」は置き去りにされたままです。

このことがどのような悲劇につながるのかを国会議員の方々はご存知ないのでしょうか。

しかし、どこかの市町村の中にはこの現状を工夫して手を打っているところもあるかも知れません。

また、学校として独自に工夫した取り組みをされているところもあるはずです。

就学時健康診断の知能検査の多くは小学校が会場になっていると思います。

そして、1教室に10人くらいの子どもたちが座って検査を受けます。

これを集団検査と言います。

この検査をする時には、検査を進める役の先生と観察・採点をする先生の二人体制で実施するはずです。

集団の中での観察ができる絶好の機会です。

ですから、「発達障害の早期発見」を意識している学校では観察マニュアルなどを作って学校独自の取組みをしています。

たとえば、「集中して取り組めるか」、「こだわりや感情の起伏はないか」、「場を読むのが苦手かどうか」、「座っている姿勢を見る」、「表情を見る」、「ケンケンパーをやらせてみる」などです。

本来なら、そうした取り組みの整備は行政が行うものなのですが、法改正ができていないので学校任せです。

したがって、やっている学校もあれば、やっていない学校もあるはずです。

こうした実態に対し、鳥取大学の小枝達也教授は早くから「5歳児健診」の必要性を訴えていました。

5 歳児健診は今から約 20 年前に、3 歳児健診において「言葉は話せるが、一方的で会話になりにくい、落ち着きがない、指示が入りにくい、癇癪が多い」など、ちょっと気になる子どもたちを就学前にもう一度診ておこうという試みからスタートした。平成 8 年度より鳥取県の一町において実施され、その試みが広がりを見せ、平成 19 年度より鳥取県のすべての市町村において 5 歳児健診等が実施されるようになった。現在も全国の自治体にじわじわと広まってきている。出典:「5 歳児健診 : 20 年間の経験」(2017)

この論文にある通り、その後は札幌市、広島市、東京都の千代田区など全国で約216市町村(15%)の自治体が4~6歳児の健診を実施しています。出典:「第2回こども家庭審議会成育医療等分科会」(2023)

健診方法は自治体によって様々ですが、札幌市のようなセルフチェック方式で十分だと思います。

札幌市では、5歳を迎える誕生月の1か月前までに「5歳児セルフチェック表」が送付され、家庭で発達状況を確認することができます。

そして、心配なこと、相談したいことがある場合は、予約の上、健診や発達相談を受けることができます。出典:「乳幼児の健康診査等について」(札幌市)

小枝教授の先の論文では、ASDが心配なお子さん向けのインタビュー項目として、次の例を示しています。

<ASD を念頭においた質問の例>

・大人びた話し方をしますか?

・はじめて会った大人でも、ものおじせずに話しかけますか?

・数字あるいはひらがなが早い時期から読めましたか?

・自分流のやり方にこだわりますか?

・とても好む感覚や遊びがありますか?

・とても不安がったり怖がったりする感覚や場所、場面がありますか?

・一人遊びを好みますか?

こうしたチェック項目の存在は、チェックという目的だけではなく、一般市民への発達障害への理解にもつながると思います。

現在、「発達障害」という言葉が、言葉の独り歩きをしていると感じられる現状があります。

私自身は「発達障害理解条例案」という文書を公開していますが、適切な理解を広げることと、無理解を減らすために、自治体による何らかの仕組みづくりが必要だと考えます。

その前に、まずは、せっかく施行された発達障害者支援法を無駄にしておかずに、学校保健安全法施行規則などの法令の改正が必要だと考えます。

system2.「就学時健康診断」というシステム

↓

子供の利益優先の幼少連携を

system3.「在籍異動」というシステム

廣瀬爽彩は2013年にB小に入学し、通常学級で小学校生活を開始した。B小においては、特別支援学級への入級の要否について、通常、担任が学校生活の中で気になる子をチェックし、コーディネーターが得点化する形で検討しており、廣瀬爽彩についても1、2年生から名前は挙がっていたが、点数はさほど高いものではなかった。(報告書16ページ)

就学時健康診断における法的な問題点については、safety net6.で述べました。

その結果、発達に凸凹を抱えた多くの子供達が支援を受けられない形で1年生にあがって来ます。

学校ではどのようなことが起こるでしょう。

園生活と最も大きな違いは《学校には授業がある》ということです。

基本、45分授業です。

基本、着席して受けます。

基本、先生の話を聞く授業が多くなります。

たとえば、A君という小学一年生の男の子がいたとします。

A君は学校の環境に適応できずに立ち歩いたり、大声を出したりしてしまいます。

A君は知能に問題がなかったので健康診断は通過して通常学級に来ました。

ですから、支援員などの人的体制が計算されていません。

そうなりますと、計画外(基準外)で誰かが支援に当たらなければなりません。

立ち歩くA君が他の子の迷惑にならないようにしたり、A君自身の学習を支援したり、手や目が離せません。

そこで支援員になっている方が急遽対応に当たります。

しかし、本来は、この支援員は別な子の支援に当たらなければならないのです。

学校現場の人手不足はこうした形で始まって行きます。

支援を受けるべき子が他にいるのに、その子が支援を受けられない

加えて、

A君自身も適切な支援を受けられていない

計画外(基準外)の対応はこうした二重のマイナス状況を発生させます。

そして、この状況はいつまで続くのか。

通常、次年度の在籍異動を検討する就学指導委員会は秋頃に開かれます。

A君のようなお子さんが2年生になった時に特別支援学級へ在籍異動するためには、ここの委員会での検討が必要です。

しかし、そのためには、事前にWISCなどの検査を受けて医師の意見をもらっておくなどの準備が必要になります。

現在、児童精神科や心療内科などは3カ月待ちなどの状況が、特に地方では常態化しています。

夏休み中に検査を受けるためには5月頃に予約を入れておく必要があります。

しかし、これが簡単には行きません。

A君と医療を結びつけるためには、当然ながら保護者の納得と同意が必要です。

想像してみてください。

希望を抱いて小学校1年生(通常学級)になった我が子が、入学した途端に《特別支援学級に異動しませんか?》と言われるわけです。

素直に受け入れられる保護者の方はどれほどいるでしょうか。

すぐには受け入れられないので《少し考えさせてください》となるケースは決して少なくありません。

そうなると秋の就学指導委員会には間に合いません。

また、言い出す学校側にも物的な準備、精神的な準備が必要です。

これは自治体によって異なりますが、就学指導委員会が年に一回しか開かれない市町村では、翌年の開催まで待たなければならなくなります。

A君の保護者が《少し考えさせてください》と言って、1年生の就学指導委員会に間に合わなかった場合は、2年生での就学指導委員会で検討されます。

その時に、《A君のためには特別支援学級での支援が適切ですね》となり、在籍異動が決まったとしても、A君が実際に編入できるのは3年生になってからです。

ここでまた想像してみてください。

1年生の4月から授業について行けずに立ち歩きをしていたA君に適切な支援体制が整うのは3年生の4月なのです。

つまり、1年生と2年生のまるまる二年間は《大変な状況》が続くのです。

《大変な状況》というのは、A君にとってはもちろんですが、支援員や学級担任などの職員が基準外の仕事をし続ける時間です。

場合によっては、主観教諭や教頭といった職員が本来業務を捨てて臨時で対応しなければなりません。

そうやって学校現場は疲弊して行きます。

そして、こうした疲弊は、A君をはじめ学校にいる多くの子供達に注がれるはずの《先生方の笑顔》を失わせてしまいます。

この問題の発端はsafety net6で述べた「就学時健康診断における法的な問題」だったことを忘れてはなりません。

その上で、この在籍異動の問題を更に突き詰めて行きます。

実は、3年生で特別支援学級に異動できたA君は《これでよかった》とはなりません。

別な問題が待っているのです。

それは教員の質です。

特別支援教育に携わる教師には、その名の通りに特別(スペシャル)なスキルが必要です。

通常学級を担当する教員とは別のスキルが求められるのです。

しかし、杉山登志郎氏が指摘したように、「通常学級を持たせられない教師を特別支援教育の担当に回す」というまったく逆の人事を行う学校があります。出典:『ギフテッド・天才の育て方』(2009)

ですから、3年生で在籍異動できたA君の担任が、そのスキルを持っているとは限りません。

むしろ、持っていないどころか、杉山氏が指摘したように「通常学級を持たせられない教師」が担当してしまう場合も少なくないわけです。

もちろん、スキルを持った教員も存在します。

しかし、現在の免許制度は、通常学級であろうと、特別支援学級であろうと、一般教養などの知識を測る採用試験ですので、本当に必要な支援のスキルは現場に入ってから身につけるしかありません。

特に、特別支援教育の免許は「専修免許」であって然るべきところですが、そうなっていないわけです。

このようなわけで、3年生にあがったA君の環境は、《在籍異動が出来たから安心》とはならないわけです。

本来なら、小学校3・4年生というのは、1・2年生の時に身につけられなかった学力を回復させる重要な時期です。

担当になった教師には、《特別支援のスキル》と《学力回復のスキル》の二つが求められます。

3年生はそういう重要な時期なのです。

さて、ここまで述べてきただけでも、《A君が適切な支援を手に入れるための道のりは結構厳しい》ということが伝わったかと思います。

ただ、3年生で在籍異動できたA君は《まだいい方》なのです。

なぜならば、3・4年生になって《大変》になって、そこから在籍異動を検討し始める児童も少なくないからです。

4年生は算数の四則計算が完成する学年です。

二学期に習う《二桁のわり算》は小学校で身につける四則計算の集大成です。

ここが乗り越えられずに、高学年になって在籍異動をするお子さんも少なくありません。

世の中には《高学年の勉強は難しいだろう》という認識が広まっていますから、高学年の段階で異動をする子供達が存在するわけです。

しかし、これがまた《大問題》なのです。

なぜなら、5年生で特別支援学級に異動して来る子は《本来はその前の段階で支援を受けるべきだった》わけで、学力の回復は更に難しくなってしまいます。

高学年の子は心の発達の面では思春期です。

自己肯定感が下がっていると自分自身を否定的に捉えてしまう傾向があります。

こうしたことが就学児健診の未整備によって引き起こされているわけです。

これとは逆のパターンを考えてみましょう。

就学時健診で特別支援学級を勧められて1年生の時から適切な支援を受けていた場合です。

その場合、お子さんによっては、個別指導によって学力を身につけるために必要な基礎的な能力を1~4年生の4年間を通して獲得できたり、学校という集団生活に必要なスキルを獲得できたりして、5年生になるときに通常学級へ異動するというお子さんもいます。

この場合のお子さんの心の中を想像してみてください。

「自分は頑張って、勉強ができるようになって、みんなと一緒に授業を受けられるようになった!」

そのような自己肯定感を持つであろうことが想像できます。

これは例です。

5年生で特別支援学級に異動する場合と、5年生で通常学級に異動する場合を極端な例として取り上げてみました。

重要なのは《自己肯定感》と《スキルの獲得》です。

たとえ5年生で特別支援学級に異動したとしても、指導力のある先生に担当してもらい、《自己肯定感》と《スキルの獲得》を手に入れることも可能です。

ただ、様々な事情でそれが実現できにくくなっているという実態を知っておく必要があります。

その岐路が「就学時健診」であり、「在籍異動」です。

爽彩さんは小学校1年生の時に通常学級からスタートしました。

担任の先生は「気になる子をチェック」し、爽彩さんの名前を1年生時点でも2年生時点でも特別支援コーディネーターの先生に伝えていました。

しかし、「点数はさほど高いものではなかった」ために対象にはなりませんでした。

どのように点数化されたのかは報告書に書かれていないのでわかりませんが、

この時に、在籍異動がなされていたならば、また違った生き方が待っていた可能性はあります。

どうなるかは分かりませんが、それが「在籍異動」という制度の可能性です。

特別支援教育は自殺防止のセーフティーネットでもあります。

詳しくは、講座310「就学時健康診断の落とし穴 にも書きましたので興味のある方はご覧ください。

system3.「在籍異動」というシステム

↓

「適切な支援」によって不適応を軽減または克服させる可能性

system4.「教員養成制度」というシステム

4年生のとき、学芸会の演劇の練習をしていた際、ステージ裏で児童らが騒いだことについて当時の担任が叱ったことがあった。廣瀬爽彩は主役級の役であったためずっと舞台に出ており、騒いだ中にはいなかった。にもかかわらず、連帯責任として自分も叱られたことに納得がいかず、クラスの児童らが全員で担任に謝りに行った際、一人だけ同行しなかった。次の日も、担任から謝るように言われても、廣瀬爽彩は「だって私話してない」と返し、担任と口論になり、担任が廣瀬爽彩にはもう劇はやらせないとして母親が作った衣装を取り上げて他の児童に渡したところ、廣瀬爽彩が泣いて帰るということがあった。これをきっかけに、担任から母親に対し、謝れと言っても謝らず、連帯責任だと言っても分からないのは何か問題があるのではないかとの指摘がされ、発達障害の検査を受けて欲しいとも言われたとの話がある。(報告書17ページ)

最も大きな要因はこの「傷つき体験」だと感じています。

爽彩さんが「だって私話してない」と返した言葉は、極めて真面なことだと思います。

「一人だけ同行しなかった」という行動も、叱るどころか褒めるべき行動です。

それなのに担任の先生は「口論」をしたのです。

これは推測になりますが、この先生は教師という立場からではなく、感情的に許せなくなったのではないでしょうか。

教師も人間ですから、そのようなこともあるかと思います。

しかし、学芸会は多分、秋だと思います。

二学期にもなって爽彩さんの特性に気づかないはずはありません。

4年生になるまでの間の引き継ぎ資料もあるでしょう。

診断はなくてもASD的な特性はわかっていたはずです。

発達障害、特に自閉スペクトラム症を有する個人がネガティブなエピソードを経験すると年余にわたるトラウマ体験の固着が生じやすいことが報告されている。心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の診断基準を満たすような生命の危機に関わるほどのトラウマではな

い、強く叱責されたり仲間はずれにされたという程度のネガティブな体験も、強く鮮明な感情体験のまま保持され、長期にわたって繰り返し反復的に想起され、思考や行動に強い影響を与えうるということである。出典:「問題行動を起こしている発達障害児に対する

EMDR による治療的アプローチの研究」兵庫県こころのケアセンター(2020)

「もう劇はやらせない」

「母親が作った衣装を取り上げ」

「他の児童に渡した」

これらは完全にトラウマに直結しそうな傷つき体験です。

強く鮮明な感情体験のまま保持され、長期にわたって繰り返し反復的に想起され、思考や行動に強い影響を与えうるということである。出典:(前掲研究報告)

恐らく爽彩さんの脳にもこれに類似することが起こったのでしょう。

この図でいうなら、①から③の方向へ移行する出来事になったと想像できます。

爽彩さんは②の自閉症ではありません。

恐らく①の発達凸凹だったのではないかと推測されます。

①から③への矢印を簡単に説明すると次のようになります。

発達凸凹の子は怒られやすい。ストレスがたまり続けると発達性トラウマ症になる。

発達性トラウマ症は、《トラウマによる脳機能障害》です。

災害や死別などによる一時的なトラウマによる障害ではなく、慢性的なストレスが原因で起こります。

ですから4年生の時のこの事件だけで生じたと考えることはできません。

ただし、この事件よりも前、または、この事件の後も含めて、爽彩さんに「慢性的なストレス」が生じていた可能性はあります。

そのことも含めると発達性トラウマ症であった可能性は否定できません。

担任の先生の《爽彩さんに対する無理解》と《指導力の欠如》がその可能性を高めています。

ここで「指導力の欠如」という言葉を使いましたが、これはこの担任の先生個人の問題ではありません。

日本の特別支援教育は未成熟であると考える視点が必要です。

爽彩さんのように特性のある児童に対する配慮は「特別支援教育」という名称で2007年から通常学級においても始まっています。

爽彩さんが4年生の時に在籍していた通常学級においても「特別支援教育」は存在していたのです。

そこで求められていたのは、簡単に言うと《困難を抱える子への配慮》です。

最も基本的な知識はADHDとASDに対する理解でしょう。

ASD傾向のある子は「不安」や「こだわり」を抱えている場合が多いのでわかりやすいはずです。

この「不安」や「こだわり」に対する理解をもう一歩進めるなら、

その「不安」や「こだわり」は健常の人が想像するよりも本人にとっては物凄く大きなストレスとなる

ということです。

その「不安」が長引いたり、現実化したり、あるいは想定外のショッキングな出来事に襲われたりする時。

その「こだわり」を無視されたり、踏みにじられたりする時。

そうした時は、地獄の底に突き落とされるような絶望感に襲われます。

「もう劇はやらせない」

「母親が作った衣装を取り上げ」

「他の児童に渡した」

この時、泣いて帰った爽彩さんの心の内は《絶望》だったはずです。

それにしてもわからないことがあります。

これをきっかけに、担任から母親に対し、謝れと言っても謝らず、連帯責任だと言っても分からないのは何か問題があるのではないかとの指摘がされ、発達障害の検査を受けて欲しいとも言われたとの話がある。(報告書17ページ)

この記録をどう読み取ればいいのでしょうか。

「何か問題があるのではないか」をどう解釈すればいいのでしょう。

A 「連帯責任」という言葉の意味がわからないことに問題を感じたのか

B 一人だけ謝れなかった《わがまま》に問題を感じたのか

C 《こだわり》の強さから問題を感じたのか

そこが読み取れません。

一番望ましいのはCであって、そこから《発達障害を想定した支援が必要なのではないか》ということで検査に結びつくのならわかります。

しかし、AとBを全く否定できない現状が日本の学校教育には残っています。

私は、他の記事やYouTubeなどでも訴えていますが、日本の学校教育の問題点は先生方個人にあるのではなく、《教員養成制度》にあると考えています。

その制度とは三つです。

(1)教員養成課程制度

(2)教員免許制度

(3)教員採用制度

この三つが適切に機能しないまま戦後の約80年間が過ぎています。

教員養成大学を出て、免許をもらい、採用試験に合格したとしても、ほぼ《一般の人》と同じです。

教師として身につけておかねばならない技術と技能を持たないまま現場に立たされるのがほとんどです。

教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表の山田洋一氏は、このことを「丸腰で戦場に立たされる」と表現されましたが、まったくその通りだと思います。

私は、最低限次の二つの技術・技能を身につけておくべきだと考えます。

①授業を行うために必要な技術と技能

②特別支援教育に必要な技術と技能

4年生の時の爽彩さんの担任の先生の行為については、報告書に書いてあること以外にはわかりません。

ですから、これ以上の分析はしません。

当時の担任の先生を非難しても仕方ないと思います。

それよりも、この出来事を無駄にせず、学校教育という環境を良くしていくことが重要です。

爽彩さんが4年生のこの時に経験した出来事は「トラウマ」という問題と結びついている可能性があります。

「発達性トラウマ障害(Developmental Trauma Disorder)」という概念はオランダ出身の精神科医ヴァン・デア・コークが提起したものです。出典:「発達性トラウマ障害」(2005)

次のような特徴を持ちます。参照:Developmental Trauma Disorder

・感情調節の不全

・注意や行動の調節不全

・対人関係の調節不全

・自己コントロールの不全

その後の爽彩さんの行動に結びつく症状ばかりです。

中学校に上がった時にもつらい出来事がありました。

たとえば、E中学校に入学したばかりの4月22日の出来事です。

掃除の際の出来事

4月22日、班で掃除をしていた際、廣瀬爽彩以外の生徒が箒で遊ぶなどしてなかなか掃除が終わらなかったので、担任は、誰かに言われるのを待つのではなく、自分で掃除リスト(学校で作成して掲示していた)を見てやるべきことを確認するとか、他の人にもこれやろうって声かけたりとか、そういうふうにしていかないと駄目なんだよと、班全体に対して指導した。(報告書33ページ)

中学校には「自主性神話」みたいなものがあります。

《もう小学生じゃないんだから自分で考えて行動しなさい》といった類の指導です。

実は、こうした指導が発達障害の生徒を困らせることになります。

続きを見てみましょう。

担任が、じゃあ明日からちゃんとやってねと述べて話を締めたあと、まだ班員が話を聞いている状態のときに、廣瀬爽彩が「先生、私何したらよかったんですか」と尋ねた。担任としては、廣瀬與彩自身が遊んでいたわけではなかったので他の班員とは状況が異なるという認識はあったものの、まだ皆もいる場だったので廣瀬実彩にだけ個別の話をすることはできないと考え、「それを自分で考えて欲しかったんだよね」と述べた。(報告書33ページ)

この担任の先生は勘違いをされています。

爽彩さんは自分が遊んでいなかったから尋ねたわけではありません。

担任の先生が具体的に話してくれなかったので確認したのです。

「ちゃんとやってね」や「自分で考えてね」という言葉はASDの子に対して不適切です。

具体的な言葉で話してもらわなければ伝わりません。

「伝わらない」だけではありません。

「不安」にさせます。

「ちゃんとやってね」と教師に言われたわけですから、ちゃんとやらなければならいことは伝わります。

しかし、何を・どうやることが、先生が意図する「ちゃんと」何かがわかりません。

ASDには真面目な子が多いので、「ちゃんと」やることに対して人一倍責任を感じます。

《ちゃんとやらなければいけない・安心できない》という心の状態に陥ります。

爽彩さんは、だから尋ねたのだと思います。

しかも、先生がまだ話をしている途中で尋ねています。

《人が話している途中でしゃべり出す》というのもASDの子の特性です。

これにも理由があります。

「不安」だからです。

「じゃあ明日からちゃんとやってね。」

「じゃあ」という教師の言葉も不適切です。

なお一層不安にさせます。

不安でたまらないから途中でも衝動的に口を挟むのです。

それくらい恐怖だということです。

それがASDを理解する基本です。

ここで次の疑問が生じます。

①担任の先生は爽彩さんが「ASD」であることを知っていなかったのか

②担任の先生は「ASDの特性」を理解していなかったのか

引継ぎでは、補足的ではあれ「ASDであること」は「共有された」と書かれています。

ですから担任の先生は爽彩さんがASDであることは知っていたはずです。

ということは②なのでしょう。

報告書には次の記述があります。

2019年度のE中1学年3クラスを担当する教員は、2名が新任であり、小学校からの引継ぎで要慎重対応と考えられる生徒は非新任教論が担任を務めるクラスに重点的に配置することとした。廣瀬爽彩については、前述の引継ぎを踏まえ、また、通常学級での入学であり他の生徒に比して特に要慎重対応と考えられたものでもなかったため、このクラスとは別のクラスに所属となった。(報告書25ページ)

この担任の先生は「新任」の先生でした。

教員経験があるのか、大学を卒業したばかりなのかはわかりません。

しかし、たとえ「大学を卒業したばかり」の先生であっても「不適切」でいいとは言えません。

発達障害に関する指導力はすべての教諭が持つべきスキルです。

(1)教員養成課程制度

(2)教員免許制度

(3)教員採用制度

その過程をくぐりぬけて教師になったのですから全員が一定のスキルを身につけているはずです。

主権者は、そう信じて子供を学校に託しているわけです。

《知りませんでした》では済まされない問題です。

それに対し廣瀬爽彩は、「いや私はそういうのわからないんです」と言い、そのまま走って教室を出て行った。(報告書34ページ)

これも重たい言葉です。

「私はそういうのわからないんです」ということは、自分で自分の特性を理解しているということです。

もっと言うと、過去にも同じようなつらい体験があったということです。

何度読んでもつらくなります。

しかし、この先生は責任感のある方でした。

素直に自分の至らなさを認め、行動をされています。

担任は、具体的な言葉で指導しなかったことで廣瀬爽影が「わからない」と感じてしまったものと考え、自分の言い方が悪かったと思い、母親に連絡して顛末を報告した。その際、 母親から、廣瀬実彩が母親に「なぜ怒られたのか周りはわかっていたのに自分がわかっていなかったのが辛かった」と述べていたとの話があった。これを受け、担任は翌4月23日、廣瀬爽彩に対し、昨日全体に指導したのは、どの生徒でも、何をすればよいかわからないのであれば何をすればよいかとまず聞いて欲しかったからだということを伝え、廣瀬爽彩の質問の意図を勘違いして嫌な思いをさせて申し訳なかったと謝り、今後はわからなかったらさりげなく聞いて欲しいと伝えた。(報告書34ページ)

中学校の先生が生徒に「申し訳なかった」と謝るというのは、なかなかできないことです。

素晴らしい先生だと思います。

「さりげなく聞いて欲しい」という手立てにも優しさが表れています。

ただ、これは推測ですが、多分、爽彩さん以外の周りにも《何をしたらいいのかわらない》と思った生徒はいたと思います。

学校の掃除指導というのはそんなに簡単なものではありません。

掃除リストが掲示されていたようですが、リストはシステムではありませんので結局は曖昧です。

中学校には、《小学生ではないんだから自主的に動くように》とう神話めいた指導方針があるものですが、

それよりも重要なのは《真面目な子に損をさせない》という指導です。

清掃指導は放っておくと「弱肉強食」になります。

一部の子がサボって、真面目な子が多くを負担する状況です。

そのような状況を生じさせないためには、①教師自身も掃除に参加する、②リストではなくシステムを作る、というのが基本です。

ですから、爽彩さんが指摘したように「具体的に伝える」というは、すべての子にとって優しい指導法になります。

これは「ユニバーサルデザイン」あるいは「インクルーシブ」とう考え方です。

「私はそういうのわからないんです」

なんという健気な言葉でしょう。

胸が痛みます。

教師は鈍感であってはならないと思います。

しかし、教師個人を責める前に、「教師」という専門職が一定の知識と技能を身につけて現場に出るシステムこそ不可欠です。

それは子供の脳を傷つけないために今すぐにでも改善すべき制度です。

system4.「教員養成制度」というシステム

↓

①授業を行うために必要な技術と技能

②特別支援教育に必要な技術と技能

system5.「カテゴリー診断」というシステム

2月9日に医師から学校に診断情報提供がされた(診断名:自閉症スペクトラム症(高機能))。初診時以降、W病院への通院が続けられ3月6日よりエビリファイの服薬が始まった(当初は1日1mgから始まり、その後徐々に増量されている。)。母親より服薬を始めて大声が減ったとの話があったとされているが、廣瀬爽彩自身は薬の効果を感じておらず、母親としても服薬開始前後で劇的に何かが変わったというような感じは受けていなかった。上述のとおり、廣瀬爽彩はV病院受診時に「自閉スペクトラム症であろう」との医師の発言を聞いてしまっていたとされるが、母親によれば廣瀬爽彩がこれについて特にショックを受けた様子はなく、インターネット上で、主として自ら薬のことについて調べていたとの話がある。(報告書18ページ)

爽彩さんは4年生の1月から2月にかけて、V病院とW病院で診察を受けています。

ここで気になるのは「告知」の問題です。

11歳ですし、爽彩さんは賢いお子さんです。

加えてインターネットを使い慣れていたようです。

調べようと思えば自分で調べられたはずです。

周りの大人が診断について誤魔化して伝えることは難しいでしょう。

報告書にはその記述がありませんが、恐らく面接にあたった方には《告知するか否か》の意識がなかったのではないでしょうか。

告知にあたっては、できれば次の過程を踏みたいところです。

①担任または特別支援コーディネーターが爽彩さんと母親に対し《検査を受ける意味》を語る

②医師または病院のコーディネーターが母親に対し《告知するかどうか》を相談する

③その結果によって爽彩さんに対して《診断結果や薬についての説明》がされる

しかし、拙著にも書きましたが、発達障害の告知役を引き受けているのは「約8割が母親」という現状があります。出典:『わが子に発達障害を「告知」できますか?: 母親まかせ8割の現状』(2021)

《母親任せ》では、適切な告知が行われない可能性があります。

《不適切な告知》は、次のような状況を生みます。

この【適切でない不十分な告知】は想像以上に当事者ならびに当事者家族に影響を与えている可能性が示唆された。【適切でない不十分な告知】は当事者には【強い衝撃】を与える。そして、障害をネガティブなものと捉え【障害を受け入れられない状態】になる。当事者が障害を受け入れられない状態であっても、当事者【家族の受容的態度】によって早期にそのショックから立ち直り、前向きに生きていけると考えられる。一方で、【適切でない不十分な告知】によって【家族の発達障害に対する理解不足】な状態になった場合、【告知による悪影響の長期化】がみられるようになる。出典:「発達障害者への告知に必要な支援とは?・当事者への面接調査を通して」(2017)

【適切でない不十分な告知】→【強い衝撃】→【告知による悪影響の長期化】

爽彩さんの場合、誰が・どのような告知をしたのかが記録されていないので不明ですが、5年生になった爽彩さんは「母親を叩いたり物をぶつけたり」といった反抗的な態度をとるようになっています。

告知の仕方によっては《お母さんとの関係が変わるか・変わらないか》という大きな問題を孕んでいます。

視点は、その後に起きる様々な事件と無関係とは言えないでしょう。

そして、お母さんとの良好な関係が維持されていたなら、一連の問題行動にはつながらなかったかもしれません。

児童精神科医の吉田友子氏は《自閉症は「脳のタイプ」》という考え方を提唱されています。

【脳】脳にはいろいろなタイプがあります.

【脳のタイプ】右利きか,左利きか,両利きか.誰でもこの中のどれかひとつ.脳のタイプで決まります.

【自閉症という脳タイプ】自閉症か,自閉症じゃないか.これも,脳のタイプわけのひとつです.

出典:「自閉症スペクトラムを告知するということ」(2013)

「自閉症か、自閉症じゃないか」は「脳のタイプ」という考え方は画期的であり子どもに分かりやす説明です。

ちなみに、「自閉症」だと次のような特徴になります。出典:「自閉症スペクトラムを告知するということ」(2013)

【長所】

①目標を達成したい気持ちが強い

②ルールはちゃんと守りたい

③まじめ,努力家

④好きなことには,すごく集中できる

➄好きなことは,よくおぼえる

【苦手】

①急に予定が変わると,すごく心配・イライラする

②好きなことは,なかなかやめられない

③思っていることがうまく伝えられなくて,困る・誤解されてしまう

【「セット」と「技」という考え方】

長所と苦手はセットです。たとえば,自分の好きなことに熱中できる人だからこそ(長所),好きなことを途中でやめられない(苦手).この特徴をなくす必要はありません.だって,せっかくの長所だから.でも途中でやめられるワザをもったほうが,あなたも,皆も,便利です.あなたは,予定表とタイマーでパソコンをやめるのが上手になりました.すばらしいワザです.これからも相談に来てください.待ってます.

吉田氏は、このような《適切な告知》が行われることに次のような効果が期待できるとしています。

1.【罪悪感からの解放】

2.【「技」の必要性への納得】

3.【反省ができるようになる】

4.【相談ができるようになる】

5.【秘密の解消】

6.【チームの形成】

7.【不適切な出会いの回避】

いくつかに補足します。

【反省ができるようになる】

怒りだすことを繰り返している子どもは、個々の具体的状況は鮮明に記憶していにもかかわらず、「自分は切り替えが苦手だ」とはなかなか気づけない。しかし、落ち着いた後に「自閉症の脳タイプだと急に予定が変わるのが苦手で混乱しやすい人が多いんだけど,この前の家族旅行のとき空港であなたは…」などとと話し出すと、自分にあてはめて考えやすく、告知前よりも格段にキーワードが受け取られやすくなる。

【相談ができるようになる】

相談する能力・助言を受け入れる能力は、成人期の困難を乗り越える力になる。

【秘密の解消】

大人は何か重要なことを伏せていると感じている子どもは少なくない。しかし、告知によって、自分には何か悪いものがあるのではと疑う必要がなくなる。また、親や専門家は子どもに隠し事をし続ける心理的負担から解放される。

【チームの形成】告知を機に、子ども・親・治療者のチームが強化され新たなスタートを切ることができたと感じることが多くなる。

【不適切な出会いの回避】

ケンカのときに「お前なんて自閉症のくせに」などと言われて知るというような最悪のケースを回避できる。

《適切な告知》がいかに重要かということが伝ったのではないでしょうか。

「告知」は人生の分岐点です。

吉田氏は、iPEC(アイペック)という心理学的医学教育研究所を開いて、ASDの子へ告知する時の「告知文例」やパワーポイントでの説明図を公開されています。とても参考になる資料です。

system5.「カテゴリー診断」というシステム

↓

《適切な告知》が人生を分ける

system6.「引継ぎ」というシステム

小学校から中学校への引継ぎについて、本件当時、B小とE中の間では、各児童の状況を一覧的に整理して共有すると共に、教員らが面談し、口頭の補足説明を行うかたちでなされていた。特別支援学級に属する児童については、「すくらむ」という、医師の診断やそれを踏まえた具体的な支援の内容などを記した資料か作成されるが、これについては学校間で引き渡されるのではなく、保護者において保管し、小学校に引き続き中学校でも特別支援学級に入級する場合は、保護者から中学校に提示されることとなっていた。廣瀬爽彩については、小学校卒業時通常学級に転籍しており、また、中学校においても通常学級での入学となったため、「すくらむ」を中学校へも提示するようにとの助言は小学校側から母親にされていなかった。(報告書24ページ)

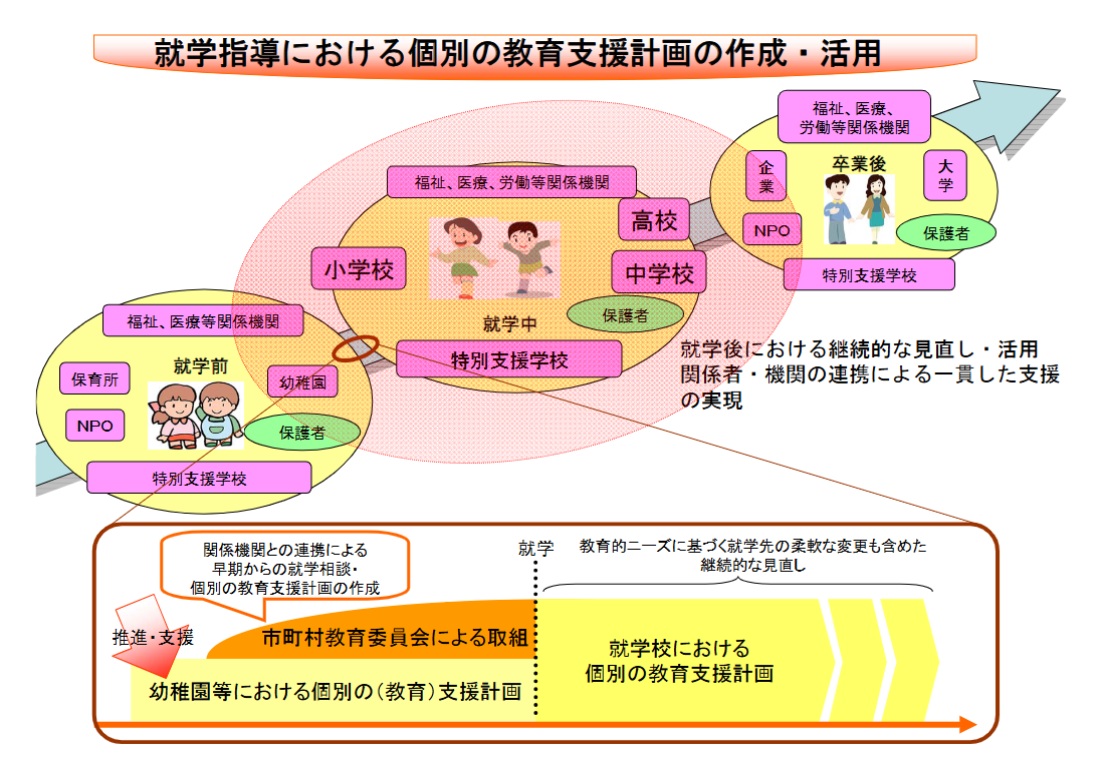

「すくらむ」といのは旭川市教育委員会が作成している「個別の支援計画」のことですが、多分これは国が定めている「個別の教育支援計画」のことだと思います。

実は、同じような言葉があふれていて、非常に紛らわしくなっているという現状があります。

A:個別支援計画…厚生労働省「障害者自立支援法」に基づく「厚生労働省令第171号」(2006年)

B:個別の教育支援計画…文部科学省「学習指導要領」総則・第4 児童の発達の支援(2017年)

C:個別の指導計画…文部科学省「学習指導要領」総則・第4 児童の発達の支援(2017年)

Aは福祉領域の支援計画で、たとえば放課後児童デイなどの障害者福祉サービスの事業所が作成する計画です。

BとCは、学校や幼稚園など教育領域の支援計画で、乳幼児期から学校卒業後までのすべての子供達を対象に作成する計画です。

Aは義務です。

BとCについては、通級、特別支援学級、特別支援学校では義務ですが、幼稚園、保育所、認定こども園、小中高の通常学級では努力義務です。参考:「乳幼児教育における特別支援教育の推進」(2019)

爽彩さんは4年生でASDと診断されて、5年生の二学期から特別支援学級に異動していますので「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」は作成されています。

しかし、6年生の途中でD中受験のために通常学級に転籍しています。

そして、E中に入学した時も通常学級でした。

ですから、E中において「個別の教育支援計画」が作成されたかどうかは(学校の努力義務なので)不確かです。

ただし、小学校で作成した「個別の教育支援計画」は残っていたはずです。

それは中学校へ引き継がれたのでしょうか?

中学校においても通常学級での入学となったため、「すくらむ」を中学校へも提示するようにとの助言は小学校側から母親にされていなかった。(報告書24ページ)

「個別の教育支援計画」は個人情報なので簡単に《写し》をとることが出来ません。

ですから、基本的には小学校卒業時に一旦保護者へ渡して、中学校入学時に保護者が学校へ渡すという手順になります。

ただし、それ以外の方法がないわけではありません。

2つ考えられます。

①保護者に同意を得た上で原本をそのまま中学校へ引き継ぐ

②面談の時に、保護者が同席した場で原本を引き継ぐ

文科省の規定では、「本人や保護者の同意を得た上で、進学先等に適切に引き継ぐよう努めること。」とあるので、同意に努めつつ引き継がれれば問題はありません。出典:30文科初第756号

しかし、報告書を読む限り、「すくらむ」は家庭に保管されていたようです。

もし、そうだとすれば、これは学校側に責任が生じます。

なぜなら次の規定があるからです。

個別の教育支援計画の引継ぎ

障害のある児童生徒等については、学校生活のみならず、家庭生活や地域での生活も含め、長期的な視点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが重要であることから、各学校においては、個別の教育支援計画について、本人や保護者の同意を得た上で、進学先等に適切に引き継ぐよう努めること。そのため、個別の教育支援計画を作成する際に、本人や保護者に対し、その趣旨や目的を十分に説明して理解を得、第三者に引き継ぐ旨についてもあらかじめ引継先や内容などの範囲を明確にした上で、同意を得ておくこと。また、各自治体の関係部局や関係機関等が連携し、就学、進学、就労等の際に円滑に引き継ぐことができる体制の構築に努めること。出典:30文科初第756号

もとより「個別の教育支援計画」というのは、「幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うこと」を目的にして作られた文書です。

「学校卒業後まで」というのは《学校教育が終わった後も》という意味です。

これは、障害のある児童生徒に対する次の考え方に基づいています。

障害のある児童生徒に対する教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面から多様な取組が求められるため、関係機関、関係部局の連携協力をこれまで以上に密接にすることにより、専門性に根ざした総合的な教育的支援が可能となる。こうした関係機関等の連携を効果的に行う上でも、「個別の教育支援計画」は有効なものと考えられる。出典:「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」

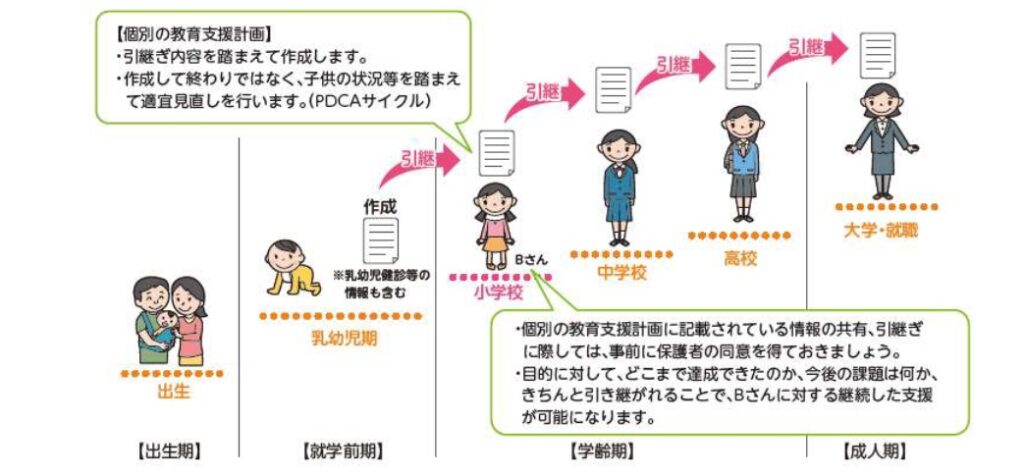

これがイメージ図です。

くり返しになりますが、障害のある児童生徒に対する支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面から、多様で、一貫したものでなければなりません。

「教育のみならず」ですから、学校教育(小学校、中学校、高等学校など)での支援は当然のことです。

にもかかわらず、爽彩さんへの支援は途切れてしまいました。

この責任は学校にあります。

各学校においては、個別の教育支援計画について、本人や保護者の同意を得た上で、進学先等に適切に引き継ぐよう努めること。出典:30文科初第756号(再掲)

「進学先等に適切に引き継ぐよう努めること」とありますから、その「努め」を怠った責任は小学校にあります。

中学校においても通常学級での入学となったため、「すくらむ」を中学校へも提示するようにとの助言は小学校側から母親にされていなかった。(報告書24ページ)

お母さんは、中学校へも提示することを告げられずに「すくらむ」を返されたわけですから、もう要らないのだと判断されたのではないでしょうか。

通常学級になっているわけですから、説明されなければわかりません。

ただ、5年生で「個別の教育支援計画」を作成した時に、《これは中学校に上がった後も引き継がれるものです》という説明があったのかという点は不明です。

しかし、あったとしても、返却された時に説明がなかったわけですから、引継ぎに落ち度があったことは否めません。

したがって、爽彩さんの引継ぎは次のように行われました。

教員らが面談し、口頭の補足説明を行うかたちでなされていた。(報告書24ページ)

つまり、保護者は参加していません。

教師同士による面談だったようです。

では、引継ぎの場に「個別の教育支援計画」が無かったとして、爽彩さんに関する《その他の資料》はあったのでしょうか?

通例、学校では何かトラブルが発生した時などにその記録を残します。

また、検査やテスト結果などの資料も引継ぎのために役立ちます。

そのように引継ぎを想定した資料を「相談支援ファイル」などと呼びます。

文科省の「障害のある子供の教育支援の手引」には次のように書かれています。

情報の引継ぎ

個別の支援計画やそれに類似した計画等を作成・活用している場合は,保護者の協力を得ながら,既存の計画等の関係資料を,早期からの一貫性や一覧性が高く関係機関等の間の情報共有が容易なファイル(「相談支援ファイル」等)の形でとりまとめ,適宜就学に関する情報を追加するなど,計画作成の作業負担の効率化を図ることも有効である。出典:「障害のある子供の教育支援の手引」

爽彩さんは4年生の時にWISCとバウムテストを受けています。

これは重要な資料です。

これも通例ですが、一度でもWISCなどの発達検査を受けた児童については日常の記録をを含め、検査結果やその後の状況などを引継ぎのためにファイルしておくものです。

報告書を読む限り、そうした資料も無かったということなのでしょう。

そこにあったのはこれだけのようです。

各児童の状況を一覧的に整理して共有すると共に、(報告書24ページ)

クラスの全員の子供達の状況が一覧表のような形で資料にまとめられていたようです。

そして、それに対して「口頭の補足説明」が行われたのでしょう。

このことからも、爽彩さん個人に関する引継ぎ資料は無かったことがわかります。

一時期であれ特別支援学級に在籍していた児童に対しては、個人的な引き継がなかったとしたならば、支援に「切れ目」が生じていたということになります。

なぜならば、口頭での引継ぎは、特性による表面的な問題行動の伝達に偏り、特性に対する理解や具体的な支援の仕方にまで言及出来ない場合が多いからです。

また、たとえ特性に対する理解や具体的な支援の仕方について話されていたとしても、それをメモするのが精一杯であり、後から正しく確認することができません。

口頭での引継ぎによるリスク

・特性による表面的な問題行動の伝達に偏る可能性

・特性に対する理解や具体的な支援の仕方に言及出来ない可能性

・特性に対する理解や具体的な支援の仕方を後から確認することが出来ない可能性

事実、中学校への引継ぎに関しては次のように報告されています。

廣瀬爽彩については、一覧的な整理の中で、5年生から6年生の10月まで情緒学級に在籍していたがD中受験のため退級したこと、 キレる・教室を出て行くなどの間題行動が多数あったことか示されたほか、以下の内容が補足的に共有された。

・ASDであること。

・家庭教育か十分に行き届かず、 忘れ物が多いこと。

・食にこだわりかあること。よく腹痛を訴えること。給食はおかわりをしてよく食べること。

・身たしなみに課題があること。

・男性教師や男子児童とコミュニケーションを取りたがること。

・塾をやめさせられたことがあること。

・遅刻か多く、長業態度に問題かあり、午後に居眠りすることかあると。

・人にあやまるときには教師の介在が必要であること。

・現在、X病院に通院して薬を服用していること。普通高校進学を希望していること。(報告書24ページ)

これらはまさに、《特性による表面的な問題行動の伝達》であり、《特性に対する理解や具体的な支援の仕方》に言及していない引継ぎです。

このような引継ぎで、爽彩さんに対する適切な支援が期待できるでしょうか。

むしろ、事態はますます悪化するような気がするのは私だけでしょうか。

そして、このようなことが生じる問題はどこにあるのでしょう。

先に示したように、教育や福祉の現場には同じような計画の作成が義務付けられています。

A:個別支援計画…厚生労働省「障害者自立支援法」に基づく「厚生労働省令第171号」(2006年)

B:個別の教育支援計画…文部科学省「学習指導要領」総則・第4 児童の発達の支援(2017年)

C:個別の指導計画…文部科学省「学習指導要領」総則・第4 児童の発達の支援(2017年)

これらは、「の」が付くかどうかの違いであったり、既に混乱しているので勝手に「の」を付けたり、取ったりという状況が生じています。

「一貫して的確な教育的支援」を行うのであれば、学校においても、放課後児童デイにおいても、同じ書類で支援を行うべきではないでしょうか。

そうすれば担当者の事務作業も軽減されるでしょう。

そして何よりも、《支援の切れ目》がなくなります。

行政は《切れ目のない支援》を目指していますが、実際には切れ目が存在してます。

これは爽彩さんが命を犠牲にして私たちに示してしてくれたことです。

現在、通常学級に在籍する児童生徒の 「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成は努力義務にとどまっていますが、義務であろうと努力義務であろうと、支援と引継ぎを必要とする児童生徒は多数存在しています。

教育現場も、福祉の現場も、行政の現場も、余裕がなくなれば形式だけの作業に陥ったり、引継ぎが曖昧になったりするする可能性が高まります。

しかし、その小さな事務的なミスが一人の子の人生に大きな影響を与えてしまうこともあるのです。

包括的な法改正、あるいはICTを活用した効率的な事務によって、どの現場も救われるようになって欲しいと願います。

system6.「引継ぎ」というシステム

↓

ICTを活用した切れ目のない引継ぎを

system7.「学級経営」というシステム

年度か替わって廣瀬爽彩は5年生となり、6月2 2日に教育相談か行われた。母親の意見は本人の実態や困りに応じた支援を受けさせたいというものてあり、廣瀬爽彩本人に他校での通級指導教室の利用も提案されたが、廣瀬爽彩は「ここでやりたい」との意見であった。この意見も踏まえ、母親としてもB小の情緒学級での支援を希望したいとのことであった。仲の良い友だちの有無について聞かれると、廣瀬爽彩は「クラスにはいません」「他の人と考え方が違うので」などと回答した。上記の意見聴取や確認を踏まえた所見として、「知的な遅れは見られないが、生活面では場に合わない発言をしたり、家庭で反抗的な行動をとったりすることかある。また最近は、自分と周りとの違いにも気づきはじめていることから、さらに年齢が進むにしたがって課題が大きくなっていく可能性か考えられる。(報告書16ページ)

(友達は)「クラスにはいません」「他の人と考え方が違うので」

この発言を学校がどう受け止めて、何をしたかがとても気になります。

というのは、4年生の時点で爽彩さんは「自閉スペクトラム症であろう」という医師の発言を聞いてしまっているからです。

小学校の女子児童は、小学校4年生の二学期あたりから思春期の様相を示します。

心が傷つきやすい、ナイーブ、友達の言動を気にする、異性が気になるなどの《心の変化》が表われます。

この時期の爽彩さんは《自分》をどう受け止めていたのか。

そのことに対し、学校はどのような教育を施したのか。

そこが気になるわけです。

「クラスにはいません」「他の人と考え方が違うので」

6月に時点で友達が「クラスにはいません」という発言をどう考えたらいいのでしょう。

他のクラスにはいたのでしょうか。

ネット上にいたのでしょうか。

明らかなのは、《クラスの中に友達がいない》ということです。

そして、もう一つは、この時の爽彩さんは《自分は他の人とは違う》という認識を持っていたということです。

この二つは、放っておいていいのか。

世の中には《クラスに友達がいなくてもいいじゃないか》という考え方もあります。

一般的にこの場合は《クラス以外に友達がいればいいだろう》という考え方に結びつくと考えます。

つまり、社会は広いのだから、狭く考える必要はないというような意味です。

ただし、このようなことを言うのは教師以外の大人である場合が多いはずです。

通常、学校側はそのようには考えないでしょう。

なぜなら、次のことに教育の必要性を認めるからです。

①爽彩さんに、友達をつくる社会性を育てなければならない

②爽彩さん以外の子供達に、仲間を認める社会性を育てなければならない

社会性というのは、社会の中で生きる上で必要になる能力です。

人は一人で生きていくことは難しく、自分の存在意義を見出すためには、他者との関わりが必要不可欠です。

そのため、所属する集団の中で、他人との関係や集団生活をうまくやっていく能力を育てるのは学校教育の役割です。

現代社会では子供達が集団生活を行う機会は時代と共に少なって来ています。

《社会性を育てる》という学校教育の役割はますます強くなっていると考えます。

「クラスにはいません」

ですから学校は、この発言を放置できないと思いますし、放置すべきではないと考えます。

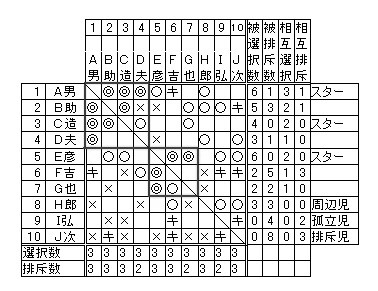

クラスの中の人間関係を調べる方法として「ソシオメトリー」というものがあります。

「席の並び替えのときの参考にするので、できれば同じグループになりたいなあと思う人の名前を3人書いてください。」

などと言ってクラス内の友達関係を調べる方法です。

このソシオメトリーは、「いじめの有無や下位集団・孤立児の把握、相互関係を明瞭化したいときに活用」するものです。出典:集団作りに役立つ「ソシオメトリー」とは?(2022)

日本の教育界に大きな功績を残した小学校教師・向山洋一氏もこの方法を採用して「孤立児」を把握していました。

孤立児を把握するのは単に孤立児をなくすためではありません。

その子の持っている力を引き出し、その過程でクラス全体の力も引き上げるためです。

向山氏が4年生を担任した時の児童に「吉岡栄子」さんがいました。

吉岡さんは「孤立児」でした。

その吉岡さんの作文を紹介します。

三年の時は、いちばんきらわれものだったのでした。いつも泣かされていました。朝の話しあいの時は、ひどくいじめられました。だから、あまり学校へ行きたくありませんでした。こんなことをやるのなら、家にいたほうがいいなと思いました。

三年の時は、勉強ができないからいじめられました。あまり友だちができなかったのでした。いやだなと思いました。

私が一番好きなのは、日よう日でした。日よう日は、私は学校へ行かなくていいからです。だから、日よう日が好きでした。出典:『向山の教師修業十年』(2017)

この「日曜だけが好き」だった吉岡さんが6年生の時には別人のようにたくましく育っています。

吉岡さんが6年生の時に書いた作文です。

私は中学へ行ったら、きっと自分で努力しようと思っている。何があろうと負けないで、最後までやり通そうと思っている。出典:『向山の教師修業十年』(2017)

何が吉岡さんを変えたのか。

向山氏は次のように書かれています。

ぼくは「仲良くしなさい」とか、「いじめちゃだめだ」とかいう話をしたことがない。そんなことを百回言うより、いじめられている子の力を伸ばし、いじめている子の考え方をきたえていった方がいいからだ。みんなの力が伸びている事実が、子供を変えていくのだ。出典:『向山の教師修業十年』(2017)

①いじめられている子の力を伸ばす

②いじめている子の考え方を鍛える

③みんなの力が伸びていることを実感させる

この三つです。

①の根本は授業です。

授業において、吉岡さんの力を引き出し、力をつけていくという事実を作り出すことです。

それがどのような授業であったのかは向山氏の著書に詳しく書いてあります。

②はお説教などでは変えない・変えられないということです。

①を教室に中に事実として作り出せば、他の子の考え方は変わります。

子供たちの中にある《悪い気持ち》は、それほど強固なものではありません。

その多くは、大人や社会が作った環境によって作られた薄っぺらいものです。

ですから《本物》を見せることによって、もともと持っていた《素直な気持ち》が表れます。

向山氏の記録に次の描写があります。

「教室中はシーンとしていた。子供たちの中で、何かがガラガラと音を立てて崩れていくのが、聞こえてくるようだった。「できない」と思われていた子にって、クラス全体の前進が開始されたのであった。出典:『向山の教師修業十年』(2017)

「いじめている子の考え方」が音を立てて崩れた瞬間です。

そして、このことが③「クラス全体の前進」の始まりとなったわけです。

ひとりの子どものなげきを知った

ひとりの子どものねがいを知った

ひとりの子どものこころを知った

ふたとせしぎて秋長けて

ひとりの子どもの えがおを知った (前掲著 とびらの言葉)

吉岡さんは4年、5年、6年と三年間を「向山先生」に担任してもらい、たくましく成長しました。

向山氏は言います。

「みんなで仲良くするんですよ」と、話して聞かせてその通りになるなら教師はいらない。何百回言おうと、よくならない方が多い。そんな時教師は「あれほど言って聞かせているのに」と思い、他に原因を求めがちである。子供のせいにし、親のせいにし、地域のせいにし……。

根本を変えなくてはいけないのだ。人間の心の奥底がゆすぶられ変革される時、その表面の現象はまたたくまに解決されるものなのである。それをするのが、プロの教師なのだ。教師はどれほどそれが大変でも、自分にむち打つことで、困難を越えていかなければいけないのだと思う。出典:『向山の教師修業十年』(2017)

「それをするのが、プロの教師なのだ」

向山洋一氏、1979年の文章です。

それから45年経った今でも日本の教員養成制度はほとんど変わっていません。

多くの学生は「丸腰」で現場に出され、多くの教師は《アマチュアのまま》現場で過ごすことになります。

①いじめられている子の力を伸ばす

②いじめている子の考え方を鍛える

③みんなの力が伸びていることを実感させる

このことが大事だとわかっていても、そのスキルを身につけていなければ具体的な教育は出来ません。

①爽彩さんに、友達をつくる社会性を育てなければならない

②爽彩さん以外の子供達に、仲間を認める社会性を育てなければならない

学校教育の世界には「学級経営」という言葉がありますが、それは《個》を伸ばし、《集団》をも伸ばす教育活動をさします。

令和3年に中央教育審議会が示した答申はそのことを端的に示しています。

一人一人の児童生徒が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要 出典:「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」(概要)

つまり、学校教育は、

「クラスにはいません」「他の人と考え方が違うので」

と思っている子を放っておいてはいけないのです。

《個》は「自分のよさや可能性を認識する」必要があり、

《集団》は「あらゆる他者を価値のある存在として尊重」する必要があるのです。

学校教育では、これを「生徒指導」と呼びます。

生徒指導は、児童生徒が自身を個性的存在として認め、自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き(機能)です。出典:「生徒指導提要」令和4年(文部科学省)

「自身を個性的存在として認め」とあります。

その要点をえぐるならば、「個性的存在として認め」させるのが生徒指導です。

先日、知り合いの先生がアメリカの公立小学校を視察して来ました。

授業の受け方が子どもによってバラバラなのです。

バラバラどころか、授業中に教室の後ろの休憩ゾーンで休む子もいます。

日本だったら「ズルイ!」という叫び声が上がることでしょう。

しかし、その学校ではそのような反応が全く起きないといいます。

不思議に思ったその先生がその学校の校長先生に尋ねました。

「他の子供達から不満は出ないのですか?」

その時の校長先生の答えが衝撃的なのです。

「その子にはそれが必要であるから、そのような対応をしている、ということを本当に小さいときから子どもたち全員に教えて指導してきているのでそれが当たり前になっています。」

まさに、お互いの個性を認め合っているのです。

「個性」というのが言葉の上だけのことではなく、《その子にはそれが必要だから》という理解によってお互いを尊重し合っているのです。

この校長先生の「本当に小さいときから」「子どもたち全員に」「教えて」「指導してきている」という一つ一つの語句に重要な意味があるように思います。

「クラスにはいません」「他の人と考え方が違うので」

爽彩さんのこの言葉は、アメリカのこの学校だったら《出なかった》のではないでしょうか。

日本の生徒指導には何かが足りないように思います。

学習指導要領の総則に次の記述があります。

第4 児童の発達の支援

児童が,自己の存在感を実感しながら、よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で、現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう、児童理解を深め、学習指導と関連付けながら、生徒指導の充実を図ること。出典:学習指導要領・総則(文部科学省)

この中に「児童理解を深め」という言葉があります。

深めるのは誰でしょう。

それは教師です。

各学校です。

では、「児童理解」とは何でしょう。

向山洋一氏は「児童理解」という言葉を次のように定義しています。

(児童理解とは)「子どもが自分自身をどう思っているのかということを理解してやる」ことなのである。出典:『新版 続・授業の腕を上げる法則』

爽彩さんの場合で言うならば、彼女は自分自身で《自分にはクラスに友達はいない》《他の人と考え方が違う》と思っていました。

この子は、今、自分で自分をそう思っている。

その心を理解してあげるのが「児童理解」だと向山氏は言うわけです。

もう一度言う。

「子どもを理解する」というのは「あの子はこういう子よ」と俗的な評価をすることではない。

「子どもが自分自身をどう思っているのかということを理解してやる」ことなのである。

この差は大きい。

教師にこれができれば、「いじめ」「自殺」など、ほとんど解決するのである。出典:『新版 続・授業の腕を上げる法則』

学習指導要領は、各学校に対し、「児童理解」を深め、「生徒指導」を充実させることを、意図的・計画的・組織的に実施するように規定しています。

system7.「学級経営」というシステム

↓

児童理解を深め、学習指導と関連付けながら、生徒指導の充実を図る

system8.「特別支援教育」というシステム

5年生の2学期から、廣瀬爽彩は特別支援学級に入級することとなり、そこに在籍しなから通常学級で学習することとなった。特別支援学級においては、情緒の安定がまず大事と考え、友達との関わりにおしいて、いわゆる「キレてしまった」時や、眠くて授業への参加が難しいときには別の場所に移ることを促していた。こうなったときはこうしようというルールがはっきりしていると指示 かよく伝わるため、気持ちか落ち着かないときには通常学級の先生 に必ず声を掛けてから保健室に行こうというルールとしていた。(報告書16ページ)

爽彩さんは5年生の二学期から特別支援学級に編入しました。

safety net9でも書きましたが高学年になってからの特別支援学級への異動は本人の心の在り方に十分な配慮が必要です。

まして、爽彩さんは学力が高かったのではないかと推測されますから、「なぜ」「自分が」「今後は」といった疑問に答え、生返事だけの合意ではなく、心からの納得をつかんだ上でのスタートが理想です。

その上で、報告書の内容を見ていきます。

そこに在籍しなから通常学級で学習することとなった。(報告書16ページ)

今まで通りに他の子供達と一緒に同じ授業を受けていたようです。

では、何のために特別支援学級に在籍を移したのでしょう。

交流学習での学習を進めなから、校内の情緒学級にて、実際の友だちや教師とのやりとりを学んだり、社会性を身につけるための指導を受けにりすることが望ましい。」とされて、就学先に関する意見として「特別支援学級(自閉症・情緒障害学級)への入級」とされた。(報告書19ページ)

簡単に言いますと「社会性を身につけるため」に異動をしたということです。

しかし、そこでどんな指導が施されたかは記述されていないのでわかりません。

ただ、

「キレてしまった」時や、眠くて授業への参加が難しいときには別の場所に移ることを促していた。(報告書16ページ)

とあることから、爽彩さんの情緒や生活は安定していなかったものと推測されます。

このときの様子が記されている部分を抜粋します。

9月から10月にかけて、、廣瀬爽彩が母親に対し激しく文句を言ったり、タブレットて会ったことのない相手とやり敗りして互いにメッセージを送り合い、母親が危険性を伝えても伝わらないといっ たことかあった。死にたいと言い出すこともあった。医師との面談 ては、「生きてるの面倒くさい」「自分は周りの子とちょっと違う」「学校は行きたくないけど塾へは行く」などと述べていた。(報告書20ページ)

ここで私が注目したいのは「学校は行きたくないけど塾へは行く」という発言です。

「死にたい」などと言っていますが、ここには《生きる意欲》があります。

爽彩さんは勉強が得意だったのです。

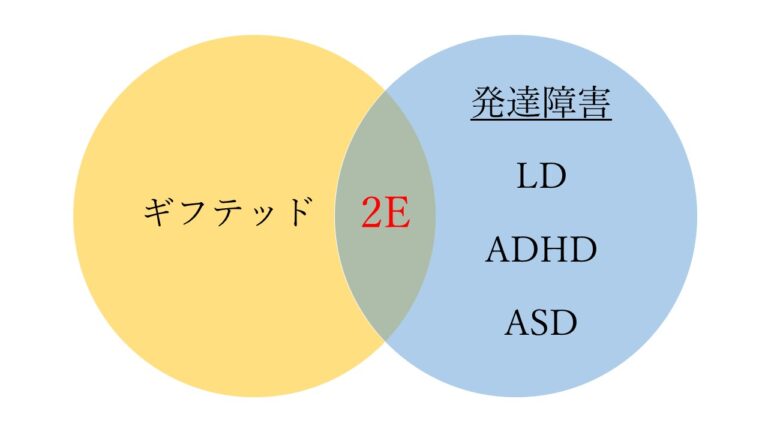

一般に、IQ130以上の人を「ギフテッド」と呼びます。

存在率は約3%です。

100人に3人くらいですから、クラスに1人いるかいないかぐらいでしょう。

そして、ギフテッドの中には発達障害を持った人も存在します。

そのような人を「2E(twice-exceptional)」と呼びます。

「二重に特別」という意味です。

「ギフテッド」にも「2E」にも診断基準はありません。

曖昧な言葉です。

ですから、2Eを広く捉えた場合は次のように言うこともあります。

知的には高いものの社会的適応に課題があるとみられるタイプ 出典:『発達教育』2022年9月号

ここで重要になるのは、なぜわざわざ「2E」という言葉があるのかということです。

通常ならば、「知的に高い」ということは長所になるはずです。

しかし、2Eの場合の「知的に高い」は《長所であるはずなのにそのことが障害(足枷)になっている》ということなのです。

だから、二重に大変なのです。

爽彩さんは「知的に高い」お子さんだと思います。

それは、報告書の中の記述から読み取ることができます。

廣瀬爽彩にはD中を受験したいという気持ちがあった。4年生から塾にも通って勉強を頑張っていた(報告書20ページ)

D中学校というのは合格倍率か非常に高く、同し塾の受験クラスの児童の8人位のうちトップの1人しか合格できないようなレベルです。

そこを目指していたということは、かなり勉強ができるお子さんだったということでしょう。

それなのに5年生で特別支援学級に異動したわけです。

普通に考えて、ショックは大きかったと思います。

そのショックも「二重に大変」ではあると思いますが、2Eの本来の意味は別なところにあります。

それは、《長所を活かしてもらえない環境に置かれる》ということです。

発達障害があったとしても、「知的に高い」という長所を活かしてもらえたなら大変さは「一つ」です。

しかし、発達障害と知的な高さの両方が不適応の要因とされる環境では、大変さが「二つ」になります。

それが「2E」です。

私が気になるのは、5年生で特別支援学級に異動した爽彩さんは、長所である知的な高さを封印されてしまったのではないかということです。

特別支援学級への異動は「社会性を身につけるため」でした。

これは「知的に高い」という長所を活かすためではありません。

もう一つの教室で、みんなと同じ授業を受けている時には「キレてしまった」り、「眠くて授業への参加が難しいときには別の場所に移ることを促」されていました。

普通に考えて、爽彩さんの学力では《授業内容が難しい》から「参加が難しい」ということはないはずです。

この場合は、生活習慣の乱れから眠かったこともあり得ますが、いずれにせよ爽彩さんの長所は活かされていなかったようです。

これには日本ならではの背景があります。

アメリカは2E教育の先進国と言われ、1980年代から全米各地で特別支援教育と「才能教育」が制度化されていました。出典:「2EE教育を巡る論点(©松村暢隆,2015, 2023)

しかし、日本では令和の時代になってようやく文科省が有識者会議を開いたところで、制度化されるのはまだ先という現状です。

この有識者会議で取り上げられた子供達の声を紹介します。

「教科書の内容はすべて理解していたが、自分のレベルに合わせた勉強をすることができず、授業中は常に暇を持て余していた」

「発言をすると授業の雰囲気を壊してしまい、申し訳なく感じてしまうので、わからないふりをしたが、それも苦痛で、授業中に自分を見いだすことができなかった」

「学校で習っていない解法をテストなどで回答すると×にされる事が嫌だった」

「書く速度の遅さと脳内の処理速度が釣り合わず、プリント学習にストレスを感じていた」

また、授業がつまらないため登校しぶりに陥るなどの状況もみられた。

出典:「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議 論点整理」(2021)

「学校は行きたくないけど塾へは行く」と言った爽彩さんの言葉には、授業の在り方や支援の制度といった問題もあったのではないでしょうか。

鳴門教育大学の小倉正義教授は日本の2E教育の問題点を次のように指摘しています。

得意である部分の学習が削られてしまうことがある。「得意なのだから、そこはとりあえず置いておいて、苦手なことに時間を費やしましょう」ということはある意味正しいが、それだけでは、得意だったはずの領域がいつしかそれほど得意ではなくなり、興味があったはずのことに興味を抱くことができなくなる可能性もある。出典:『ギフテッド・天才の育て方』(2009)

日本の特別支援教育の現状では、自閉・情緒学級での時間に、「知的に高い」児童に合わせた内容の授業を実施するのはかなり難しいと思います。

そこには、人的配置の問題と、小倉氏が指摘されたように「苦手なこと」を何とかするのが特別支援教育だという認識が現場を覆っているからです。

『死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由』の著者・西川幹之佑さんはIQ120の2Eです。

西川さんも小学校時代に在籍異動を経験し、特別支援教育の在り方に疑問を抱いていました。

西川さんは次のように訴えています。

ソーシャルスキルは、人の凹のところに目を向けようとする努力です。凹が大きいほど、そこを埋める作業は大変です。どこまで埋めたらゴールなのかも分かりません。だから凹を埋めるのは最低限でよいと思います。そのかわりに自分が得意な凸分野を伸ばすために労力と時間をかけたほうがずっと効率的だし、自己肯定感を上げることもできます。僕のような発達障がい児が自己肯定感を上げられるのは、定型発達の子と同じことができるということではなく、「君だけの特別なよさがある」と周りから認められることです。発達障害の子どもと同様に、いろんなことに挑戦させようとしているのは、本当は親だったり、学校の先生、療育関係者の人たちなのではないでしょうか。出典:『死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由』(2022)

しかし、制度改革を待っているだけでは目の前の子供達を救えません。

現制度の中でも《工夫》をすることはできます。

小学校1年生にF君という2Eの子がいました。

F君は、算数の授業で「では問題を解いてみてください」と言われると、もう解き終わっているような子でした。

国語の授業では平仮名も片仮名も読み書きできるのでワークに恐竜の絵を描いていました。

しかし、友達付き合いは苦手で、自分の好きなプログラミンの話を一方的に話したり、

ボール遊びの仲間に入れず癇癪を起こしたりするような子です。

そして、癇癪を起こすたびに「ぼくなんかダメだ!」と言って泣いていました。

そこで、2E教育に詳しい京都教育大学の相澤雅文博士は、F君の担任の先生に次のアドバイスをしました。

・机の中に好きな本を入れておいて早く課題が終わった時に読んでもよいことにする

・時間が余った時はタブレットを使って検索などをしてもよいことにする

・発展問題などを用意してもらって取り組む

・困っている子をサポートする役にまわる 出典:『発達教育』2022年9月号

このような《工夫》であれば現状でも可能です。

必要なのは「児童理解」です。

杉山登志郎氏は次のように言います。

特別支援教育は最も専門性を必要とする教育の領域であり、一般に知られている以上の大きな広がりをもつものである。ハンディキャップのある子どもも、天才児も、そしてそれ以外のいわゆる健常児もすべて、多かれ少なかれ個別の教育的配慮が必要な領域をもつことn変わりはない。むしろ、このニーズをきちんと把握し、それにこたえ、子どもたちの能力を伸ばす働きこそ、真に教育の名に値するものであろう。出典:『ギフテッド・天才の育て方』(2009)

廣瀬爽彩さんは、D中の受験には合格することが出来ませんでした。

しかし、それでも勉強することをあきらめませんでした。

高校受験の時には、旭川で最も難易度が高いとされる高校か、北海道で最も難易度が高いとされる高校を目指したいと言ったそうです。

しかも、中学受験での失敗経験があるから「その経験を活かして次の受験は絶対に受かりたい」と話したそうです。

爽彩さんの《生きる意欲》はここにありました。

特別支援教育には、それを活かすことが出来たのではないでしょうか。

system8.「特別支援教育」というシステム

↓

強みを活かす特別支援教育

system9.「教室マルトリートメント」というシステム

廣瀬爽彩については、忘れ物が多く叱られるということかあったり(母親の記憶では5、6年次の担任か児童にメモを禁じており、廣瀬爽彩は「明日これこれ持ってきてね」と言われたことなどについてメモを残さないと忘れてしまうので、必然的に忘れ物が多くなるとの経過てあったとのことである。当時の主治医も廣瀬爽彩は短期記憶か難しい旨を指摘しており、母親の記憶としては、メモをとることの必要性についてこの医師から学校側へも説明がされたものの、担任はこれを許可することはなく、その理由として( メモ帳の使用を認めると) お友達同上で手紙を回し合ってしまうから、と言われたとのことである。) (報告書17ページ)

これは信じがたいことです。

4年生の時点で爽彩さんはASDの診断を受けています。

その上、医師が直接学校に配慮を要請しています。

それなのに担任の先生はメモを禁止したわけです。

その理由が意味不明です。

メモ帳の使用を認めると友達同上で手紙を回し合ってしまうから、というのです。

これは多分、手紙の回し合いがいじめの温床になるなどの理由なのだと思いますが、別にメモ帳がなくても手紙の回し合いは行われるでしょう。

それよりも、持ち物をメモするためにメモ帳を利用するのは好ましいことだと思います。

なぜ、このようなおかしな思考が成り立ってしまうのでしょう。

「忘れ物が多く叱られる」というのもまたおかしな話です。

「忘れ物」は叱られるような問題行動なのでしょうか。

私の知っている範囲では、教科書を忘れた子には教科書を貸してあげる、見せ合う、赤鉛筆を忘れた子には教室に多めの赤鉛筆を用意しておいて貸し出す、鍵盤ハーモニカを忘れた子には次回忘れないように連絡帳に書いてあげるなど、

そのようなことをする先生方が数多くいました。

《忘れ物で叱る》ということだけをとってみても不思議なのですが、ワーキングメモリが低いことを医師から説明されているにも関らずメモを禁止するということに学校教育の異常さを感じます。

これはこの担任の先生個人の問題ではなく学校教育の病理なのではないでしょうか。

川上康則氏は著書『教室マルトリートメント』の中で次にように書かれています。

表1(略)は、土橋氏が実際に目にしてきた特別支援学校における事案をまとめたものです。具体的には、暴言・怒鳴る・からかい・差別・もてあそぶ・支配服従関係・管理教育・厳格な指導・脅し・心理的制裁・行動否定・障害特性を考えない指導・苦手なことや嫌なことを繰り返し強要する・恐怖心を煽るなどの指導が、高い確率で起きていると言います。出典:『教室マルトリートメント』(2022)

特別支援学校と言えば、特別支援教育の指導的立場にある学校です。

そのような学校でさえ、このような指導が「高い確率で」起きているという報告です。

これは決して一部の事案ではありません。

なぜなら私自身も同じような話を様々な所で見聞きしているからです。

川上氏も続けます。

こうした数々の事案を目にすると、読者のみなさんは「え、まさか!」「学校でそんなことが?」と思う部分があるかもしれませんが、実際の学校現場では、私もこれに非常に近い状況を目にする場面はたしかにあります。その多くが「子どもの将来のことを考えて」「今のうちになんとかしておかないと、この子自身が困るから」という正当化によって引き起こされています。出典:『教室マルトリートメント』(2022)

これです。

この「正当化」が学校教育の病理です。

「この子自身が困るから」などの理由に根拠はありません。

あるのは根拠ではなく、《学校とはそういうものだ》という思い込みです。

学校の先生というのは、小・中・高・大学と学校の中で過ごして来ました。

そして、その「枠組み」から外れることなく卒業し、採用試験にも合格して教師になった人たちです。

川上氏はこの「枠組み」を次のように解説しています。

その「枠組み」とはすなわち、「学校とはこういうものだ」とか、「何年生なら、こういう姿だ」などの私たちが子どもの姿を見取る際のよりどころになるような「前提」と言ってもいいかもしれません。その「枠組み」が強固であればあるほど、その枠から外れたりする姿やはみ出したりする姿に対して心が波立ってしまう。気持ちの余白がなくなる。出典:『教室「安全基地」化計画』(2023)

その通りだと思います。

小・中・高・大学と「枠組み」の中で過ごして来たわけですから、それしか「よりどころ」がないのです。

《忘れ物を叱る》のは、《学校とはそういうもの》だからです。

そして、その理由は《その子自身が困るから》です。

結果、教師は「心が波立って」しまいマルトリートメント(不適切な対応)をしてしまいます。

川上氏はこれを「教室マルトリートメント」と名付けました。

教室マルトリートメント:教室で繰り広げられる不適切なかかわり、本来は避けなければならない指導の全て

また、2011年には武田信子氏(武蔵大学教授)が、親による行き過ぎた養育を「教育虐待(Educational Maltreatment)」という言葉で表現しています。

また、私は拙著『どの子も伸びる《ちょうどいい》叱り方』の中で「不適切な叱り方ワースト10」を書かせていただきました。

そのワースト3位が「特性の無理解」で、ワースト2位が「~のつもり」です。

「指導のつもり」という叱り方である。大きくくると「教育的虐待」とも言う。

よく見られるのは次のような「つもり」だ。

①過度な給食指導(完食させようとする)

②しつこい個別指導(机にはりつく)

③無茶な宿題(宿題で学力をつけようとする)

この「指導のつもり」には四つの落とし穴がある。 出典:『どの子も伸びる《ちょうどいい》叱り方』(2024)

「指導のつもり」とは、川上氏が書かれた「正当化」と同義です。

そして、その「四つの落とし穴」とはこれです。

①教師本人は気づかない

②良かれと思って力が入る

③くり返される

④子供は「自分が悪い」と思ってしまう 出典:『どの子も伸びる《ちょうどいい》叱り方』(2024)

「指導」なので、不適切だとは気づきません。

むしろ力が入ります。

そして、子どもが変わらないのでくり返されます。

《何度言ってもわからない》など、さらに「心が波立って」しまいます。

これら①~③は教師側の病理です。

そして、この病理システムは《子供たちの素直さ》に支えられています。

教師の指導は必然的に「指導する側」と「される側」という二つの立場を作ります。

したがって、指導される側は「自分に問題があるんだ」「自分がダメだったんだ」と思い、自分を責めます。

その結果、自己肯定感が育たなくなります。

忘れ物が多く叱られる(報告書17ページ)

爽彩さんの5年生の時のこの出来事は「特性の無理解」から来ていることは間違いありません。

しかし、このことは教師個人の問題ではなく、川上氏が指摘した「教室マルトリートメント」という教員特有の現象であるように考えます。

教師には、《免許があるから大丈夫》とか、《これまでの経験で大丈夫》という姿勢では通用しません。

子どもの前に立つならば、常に学び続けなければなりません。

そのためには教師個人による自己研修の時間をもっと保障すべきだと思います。

ここでなぜ自己研修かと言いますと、勤務時間内に行なわれる研修は教師の多忙化を招くからです。

勤務時間内の研修というのは、往々にして《まだやるべき仕事が山積しているのに渋々参加する》というケースが多いものです。

それに対して自己研修には何の縛りもありません。

授業の名人と謳われて久しい野口芳宏氏は次のように書かれています。

行政研の受講者と民間研の受講者の最大の相違点は参加者の「動機」である。「行きたくなくても行く」のが行政研、「どうしても行きたい」のが民間研の参加動機である。受講者席が後ろから埋まるのが行政研、前から埋まるのが民間研なのだ。参加者、受講者の気構えが全く違うのだ。私は密かに、民間研に「参加、出席するだけで既に一級の先生方だ」と思っている。出典:『教師人生を楽しむ』(2024)

しかし、現状では、時間とお金を使ってまで「どうしても行きたい」と思う教師はそれほど多くはありません。

忙し過ぎるからです。

時間があったら休みたいと思う教師の方が多いのではないでしょうか。

だからこそです。

勤務時間内の研修どころか、勤務時間を縮小し、14:30には放課にするくらいの余裕をつくるべきだと思います。

教師は専門職です。

専門職とういうのは《限られた時間で最大の成果をあげる》という職業です。

そして、《その能力を最大限に発揮するために調整する時間を有している》職業です。

プロ野球の選手がそうでしょう。

医師も本来そうあるべきでしょう。

小・中・高・大学という「枠組み」だけでは子供達の前には立てないと思います。

「教室マルトリートメント」をなくすためには教師に余裕が必要だと思います。

心の余裕と学ぶ余裕です。

system9.「教室マルトリートメント」というシステム

↓

学校にフィードバック機能を

system10.「精神的苦痛」というシステム

5月1 3日、 廣瀬爽彩さんが、学校から1回でも宿題を忘れたら、そのことは中学校側に提出する資料に書かないとならないといった話をされていたのに、塾で帰宅が遅くなったのでその日は宿題ができないと思い、パニックになり、自宅の二階の窓から出て、二階レベルにある通路に降りた後、そのまま外に行くということがあった。当日は雨であったためびしょ濡れになった状態で、廣瀬爽彩が自ら他人の家の呼び出し鈴を押して「私迷子なんです」と告げたため、当該家の人が警察に連絡し、臨場した警察官に廣瀬爽彩が保護された。(報告書22ページ)

爽彩さんに対するこの行為も、言ってしまえば「特性の無理解」「教室マルトリートメント」「学校教育の病理」なのですが違う視点から分析してみたいと思います。

その視点とは「体罰」と「児童虐待」です。

まず、体罰から解説します。

教員は学校教育法第11条によって体罰が禁止されています。

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。出典:学校教育法(昭和二十二年)

この法律でいう「体罰」は、「身体に対する侵害を内容とするもの」と「被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの」であって、精神的苦痛は含まれません。出典:「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」文部科学省

また、「懲戒」とは、再発を防ぐために制裁を与える行為の意味で、次のような行為を指します。

認められる懲戒の例(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)

・放課後等に教室に残留させる。

・授業中、教室内に起立させる。

・学習課題や清掃活動を課す。

・学校当番を多く割り当てる。

・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。

出典:「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」文部科学省

この「ただし」が問題です。

「ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る」ということは、精神的苦痛は認めているということです。

当然ですが、精神的苦痛がなければ「懲戒」の意味はありません。

しかし、発達障害などの特性を抱えている子にとっては、ここに例示されている行為はトラウマ体験になり得るものばかりです。

トラウマ(心的外傷)には単回性のものと長期反復性のものがあります。

単回性のトラウマは、災害、性被害、重大事故、戦争体験などによって自分自身や家族が危険な目に遭ったなどのショックによって起こります。

一方、長期反復性のトラウマは、逃れることが困難な状況の中で恐怖となる出来事が長期間繰り返されることによって起こります。

子供達にとって学校というのは、この「逃れることが困難な状況」になり得ます。

そして、ASDの子にとっては健常者が何でもないと思っていることでも「恐怖」になり得ます。

特性に対する理解のない学校の中では、その状況とその出来事が「長期間繰り返される」可能性は十分にあります。

宿題ができないと思い、パニックになり、自宅の二階の窓から出て、二階レベルにある通路に降りた後、そのまま外に行くということがあった。(報告書22ページ)

読者の皆さんはパニックになったことがありますか?

私は2014年の8月19日の深夜に突然《呼吸が出来なくなる不安》に襲われ、《このまま死ぬんじゃないか》という恐怖から布団を飛び出し、部屋中を歩き回り、最後はパジャマのまま家から飛び出して街の中を明け方まで徘徊した経験があります。

翌日、精神科を受診したところ「パニック障害」でした。

パニックというのは、《突然おかしな行動をとる》とか、《突然頭が混乱して取り乱す》というような単純なものではありません。

《呼吸が出来なくなる不安》とか、《このまま死ぬんじゃないか》などのように、その場に黙っていたら死にそうになるくらいの激しい恐怖に襲われます。

だから爽彩さんは「自宅の二階の窓から」出たのでしょう。

そして、そのきっかけを作ったのは「1回でも宿題を忘れたら、そのことは中学校側に提出する資料に書かないとならない」という教師の言葉でした。

この言葉は、この日だけに限らす、ずっと爽彩さんの頭の中にあって不安を作り出していたと考えられます。

ICD-11では複雑性 PTSDの中核要素として次の3つをあげています。

(1)感情制御の問題が深刻かつ持続する

(2)トラウマ的な出来事に関連する恥、罪悪感、または失敗の感情を伴い、自分は劣っている、敗北している、または価値がないという思い込みがある

(3)人間関係を維持したり、他人に親近感を感じたりすることが困難である 出典:ICD-11国際疾病分類

こうしてみると爽彩さんが置かれていた状況と症状は複雑性 PTSDに近いように思えます。

しかし、通常、複雑性 PTSDでいう「トラウマ的な出来事」というのは、虐待などの逆境体験を指します。

アメリカのACE研究における「小児逆境体験(0歳~18歳までの子どもの逆境体験)」は次の10項目です。

①親や家族からの身体的虐待

②精神的虐待

③性的虐待

④ネグレクト

⑤精神的ネグレクト

⑥DVの目撃(母親の被害)

⑦同居家族の精神疾患

⑧同居家族の犯罪

⑨同居家族の薬物やアルコール依存

⑩両親の離婚や別居

参考:ACEスコア(公益社団法人子どもの発達科学研究所)、三谷はるよ「子ども期の逆境体験(ACE)と自殺念慮」(2022)

原文:ACEモジュール(CDC;アメリカの疾病予防管理センター)

日本の学校で認められている「懲戒」のような行為や《特性を無視した不適切な言動》などが、これらと同質のものになり得るのでしょうか。

日本では児童虐待の定義が児童虐待防止法で定められています。

(児童虐待の定義)第二条

この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

「次に掲げる行為」というのは、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(育児放棄)、④心理的虐待(暴言や面前DVなど)です。

これらを見ても「懲戒」や《不適切な言動》は児童虐待には当たらないように思えます。

しかし、世界に目を向けると、児童虐待の定義は違って来ます。

WHOでは児童虐待を「Child maltreatment」と表現していますが、日本の児童虐待防止法を英訳するとしたら「Child abuse」です。

maltreatment(マルトリートメント):不適切な扱い・不当な扱い

abuse(アビューズ):作為的・積極的な虐待

参考:「エデュケーショナル・マルトリートメントに関する研究の概観」(2022)

その内容も日本とは異なります。

児童虐待とは、18 歳未満の児童に対して行われる虐待およびネグレクトのことです。これには、責任、信頼、権力の関係において、児童の健康、生存、発達、尊厳に実際または潜在的な危害をもたらす、あらゆる種類の身体的および/または精神的虐待、性的虐待、ネグレクト、怠慢、商業的またはその他の搾取が含まれます。出典:世界保健機関(World Health Organization:WHO)

重要なのは「責任、信頼、権力の関係において」の部分です。

教師と児童の関係は、まさに「責任、信頼、権力の関係」です。

その関係の中で、「児童の健康、生存、発達、尊厳に」「実際的または潜在的な危害をもたらす」「あらゆる種類の」行為が「Child maltreatment(児童虐待)」なのです。

進学を心の支えにしていた爽彩さんにとって、「1回でも宿題を忘れたら」「資料に書かないとならない」という言葉は脅迫以外の何ものでもありません。

「逃れることが困難な状況」において「恐怖」を「長期間」感じていた可能性は十分にあります。

だからこそ、「宿題ができない」と思った時にパニックとなり、「自宅の二階の窓から出て」しまったのでしょう。

パニックになったのはその時のだけの恐怖が原因ではなく、その前から存在していた恐怖も影響しています。

それが、「1回でも宿題を忘れたら」「資料に書かないとならない」という教師の言葉です。

学校という「逃れることが困難な」場所において教師が使う言葉は、時として「虐待(maltreatment)」になり得ます。

川上康則氏はそれを「毒語」と表現しました。出典:『教室マルトリートメント』(2022)

質問形式で問い詰めるような毒語

・「何回言われたら分かるの?」

・「どうしてそういうことするの?」

・「ねぇ、何やってるの?」

・「誰に向かってそんな口のきき方するんだ?」

本当の意図を語らずに、裏を読ませるような毒語

・「やる気がないなら、もうやらなくていいから」(本当は「やりなさい」)

・「勝手にすれば」(本当は「勝手なことは許さない」)

・「あなたの好きにすれば」(本当は「いうことを聞きなさい」)

脅しで動かそうとするような毒語

・「早くしないと、〇〇させないから」

・「じゃあ〇〇できなくなるけどいいんだね」

・「もうみんなとは〇〇させられない」

虎の威を借るような毒語

・「お母さんに言うよ」

・「お父さんを呼ぶよ」

・「校長先生に叱ってもらうから」

下学年の子と比較するような毒語

・「そんなこと1年生でもやりません」

・「そんな子は1年生からやり直してください」

・「保育園(幼稚園)に戻りたい?」

指導者側に責任がないことを強調するような毒語

・「ダメって言ったよね」

・「もうやらないはずだったよね

・「さっき約束したばかりだよ」

見捨てるような毒語

・「何回言われたら分かるの?」

・「どうしてそういうことするの?」

・「誰に向かってそんな口のきき方するんだ?」

私には苦い思い出があります。

40代で小学校の教員をしていた時のことです。

地域の中の小学校と中学校で一緒に何かやりましょうという研究会がありました。

「小中連携」という事業です。

私は小学校側の研究部長でしたので次のことを提案しました。

小学校と中学校で「こんなこともできないのか?」という言葉を使わないことにしましょう!

そうすれば、この地域の子どもたちは少なくとも6歳~15歳までの9年間を「(学校で)こんなこともできないのか?」を言われずに育ちます。

また、その活動を家庭にも伝えて家庭教育にも影響を与えることができます。

そういう提案をしたました。

ところがこれが反対に遭いました。

反対したのは中学校の教頭先生です。

理由が驚きでした。

「この言葉が使えなかったら、私たちの授業や生徒指導が成り立たなくなる!」

と言うのです。

びっくりしました。

そんなに頻繁に使っているのか、と。

そして、この言葉に頼っているのか、と。

結局、連携はできずに脚下されて終わりました。

「毒語」はダメなどころか、学校現場で必要とされていたのです。

繰り返しになりますが、子供達にとって学校というのは、この「逃れることが困難な」場所です。

そして、ASDの子にとっては健常者が何でもないと思っていることでも「恐怖」になり得ます。

特性に対する理解のない学校の中では、その状況とその出来事が「長期間繰り返される」可能性は十分にあります。

そして、その原因となるのは、多くの場合、教師の発する《言葉》です。

教師が発する言葉は「責任、信頼、権力の関係において」使われるのです。

児童虐待防止法の第三条には次のように書かれています。

(児童に対する虐待の禁止)

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

「虐待」とは何でしょう。

「abuse」だけが虐待なのでしょうか。

そのことを考え直すことがこのような事件を再び起こさないことへと繋がって行くのではないでしょうか。

system10.「精神的苦痛」というシステム

↓

「児童虐待」の定義を考え直す

system11.「カミングアウト」というシステム

廣瀬爽彩から自分の特性のことをみんなに伝えたいという話があり、それではやってみようかという話になった。担任から母親に連絡をとったところ、周囲の受け止めについて懸念もあるものの、本人がやりたいというのてあれば、とのことで承諾が得られ、皆の前て読み上げる文章を、まずは廣瀬爽彩か書いてくることとなった。この話をした後、(中略水野)廣瀬爽彩はさほど時間をかけずに文章を作って持ってきた。(中略水野)文章の作成に当たって、母親も、かつての主治医から紹介された発達障害に関する書籍を購入し、廣瀬爽彩と共に読みなから、—緒に文案を考えるなどの協力をした。廣瀬爽彩及び母親としては、まずもってどのような特性かあるのかを皆に理解してもらう必要があると考え、そのことを箇条書きて作成するような文章を作り、廣瀬爽彩がこれを担任に提出した。この内容について、担任としては、廣瀬爽彩が一方的に自分の思いを綴ったものと見えてしまう懸念を抱いた。(担任の記憶では、私は本当に駄目な人間で、こういうことができなくて、こういうふうにいきなり怒ったりしてしまいます、といったことが書かれていた。)。そこで担任は学年副担任の教諭とも相談のうえ、廣瀬爽彩に対し、このままだと、単に自分はこういう人間だからみんな気を使ってね、というメッセージに聞こえてしまうから、もう少し書き方を変えてみようかという話をして、ここはこういうふうに変えてみたらいいんじゃないと具体的に話をしようとしたが、廣瀬爽彩は、この言い方以外考えられなかったんです、これじゃなかったらもうありません、と述べ、ノートの記載をその場で全て消した。担任としては、全部書き直す必要はなく、「私は時にはこういうふうになってしまうこともありまず、だけど、そういうときには先生に言ったりとか、こうこうしてもらえると助かります」など、少し言い方を変え、また、具体的に協力を呼ひ掛けるような文章になるとよい、と考え、そのように指導したいと考えていたが、結局、その後、このことを進めることはできなかった。この点母親としては、何よりもまず廣瀬爽彩の特性について分かってもらうことが重要であると考え、文章を準備したのに、学校側からは「ネガティブな内容たから」との理由でこの内容では駄目だとされたと受け止めており、特性について説明しようと思えば必然的にネガティブな内容にはなるはずであって、ネガティプな内容たから駄目とされることには納得がいかない思いを抱いていた。(報告書42-44ページ)

簡単に言いますと、爽彩さん自身が自分の特性についてクラスのみんなに説明したいと言ったのですが、学校側がそれを受け止め切れなかったということです。

お母さんと一緒に、主治医の先生から紹介された本を読みながら、自分で綴った説明の計画を、担任から否定されたのです。

担任の先生は否定したつもりはないようですが、ASDの特性を考えれば、これは《全否定》と同じです。

地獄のどん底に突き落とされたようなものです。

「この言い方以外考えられなかったんです」という爽彩さんの言葉は心の叫びです。

「ノートの記載をその場で全て消した」という行動はASDの子によくあることです。

このことから、この担任の先生には発達障害に対する理解が足りなかったことがわかります。

このことは小中間の引継ぎの仕方にも関係しています。

以下の内容が補足的に共有された。

・ASDであること。(報告書24ページ)

口頭で「ASDであること」を告げただけで理解ができるほど、この担任の先生はASDに関する知見があったのでしょうか。

そうであるなら、カミングアウトを申し出て来た爽彩さんに対して、このような対応はとらないと思います。

通常なら、次のような対応が基本となるでしょう。

①「みんなに伝えたい」という話をして来た時点でほめる

②母親と協力して作っていることをほめる

③本を参考にして作っていることをほめる

④箇条書きにしていることをほめる

⑤自分の欠点を認識していることをほめる

そして、

⑥何としてでもこのことを成功させようと考える

これはASDの子にとって《失敗させられない出来事》なのです。

本人と保護者が決断されたことですので、却下するわけにもいきません。

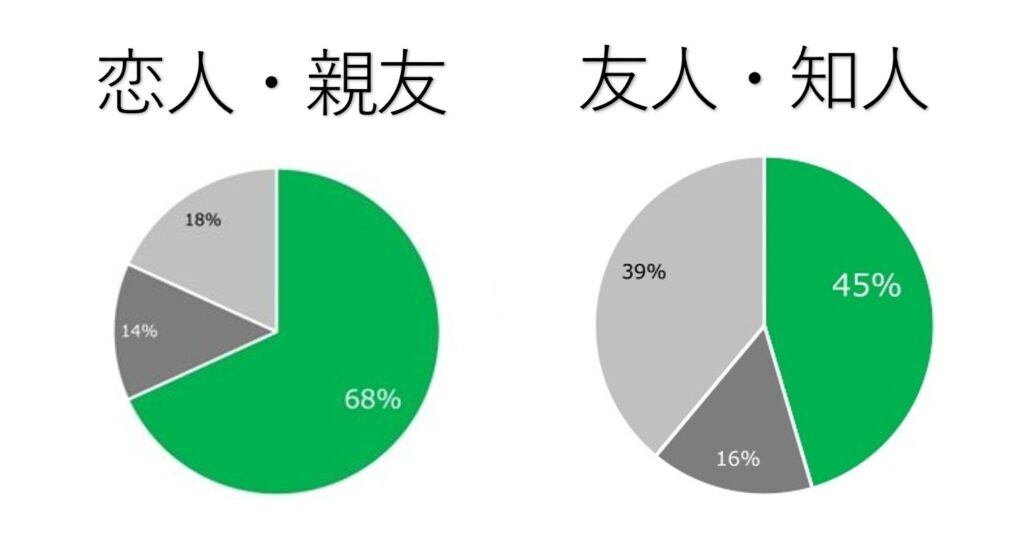

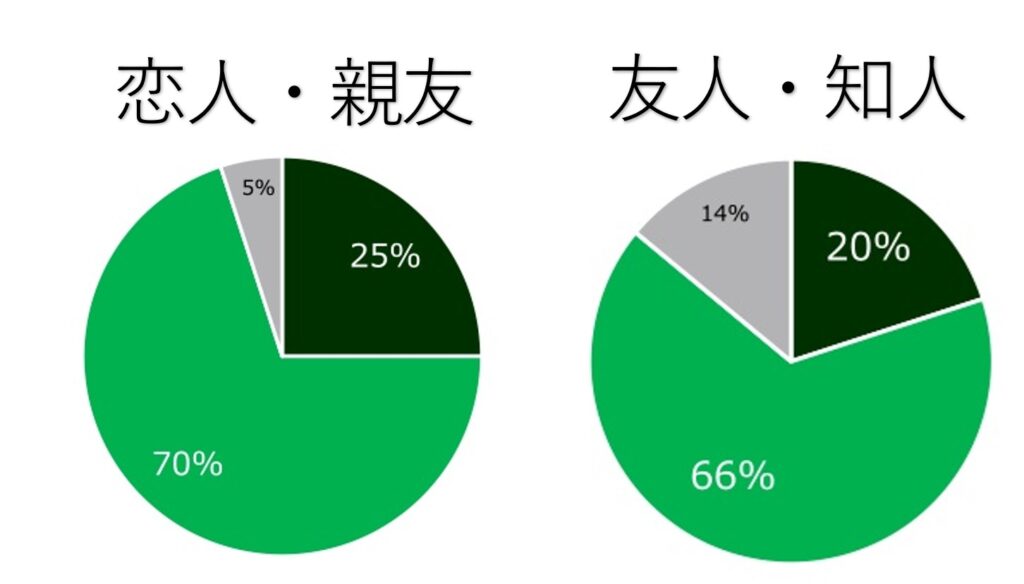

これは2017年時点での調査ですが、恋人に対して自分に発達障害があることを伝えている人は、親友では68%、友人・知人では45%となっています。

「今は伝えていないが今後伝えたい」を含めると、カミングアウト率はいずれも過半数を超えます。

また、伝えていない理由のトップは「伝えても理解してもらえないから」です。

この理由が重要です。

これは、裏を返せば《理解してもらえるなら伝えたい》ということです。

では、「伝えても理解してもらえないから」の背景には何があるのでしょう。

それは、①発達障害に対する正しい理解が社会的に広まっていない、②理解してもらえるように説明するのが自分では難しい、③理解してもらうために支援してくれる社会制度がない、ということだと思います。

これは大人に対するアンケートですが、学校に通う児童生徒には②と③を取り除くことが可能です。

学校や先生が助けてくれるからです。

子供ですからなおさら自分で説明するのが難しいでしょう。

しかし、教師が支援できます。

学校全体で支援すれば①だって取り除くことができるかもしれません。

この調査には重要な点がもうひとつあります。

カミングアウト後の相手との関係性は「良くなった」「伝える前と変わらない」という回答が8割以上なのです。

悪くなったのは恋人・知人で5%、友人・知人で14%です。

この5%と14%に第三者の助けがあったなら、この数値は減るはずです。

つまり、学校生活の中でならば、良くなる割合はもっと高まるはずです。

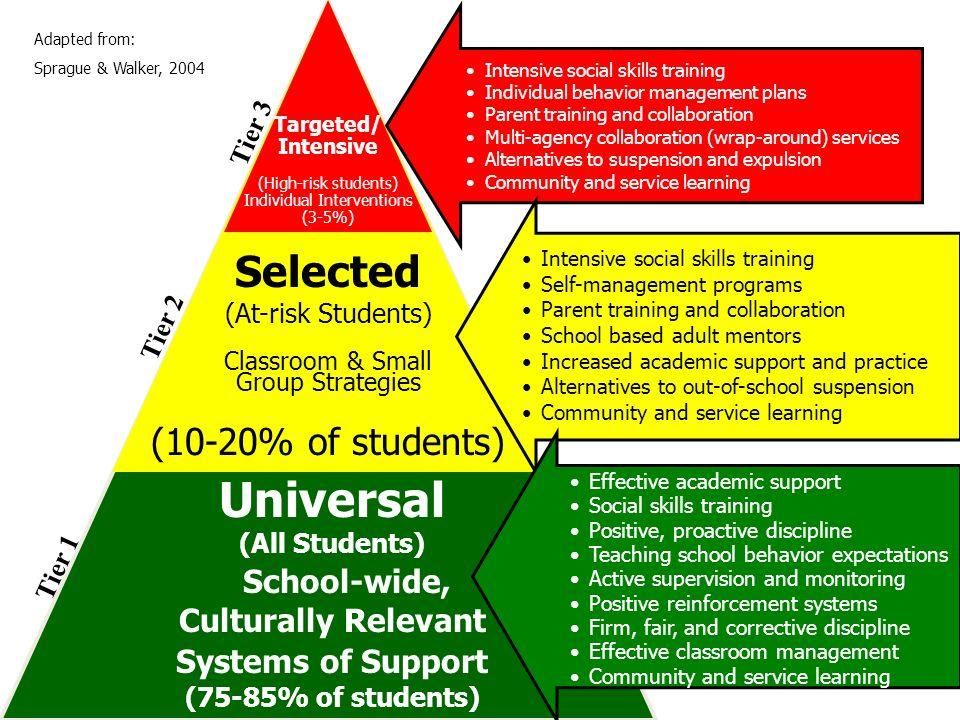

なぜなら学校教育には「特別支援教育」があるからです。

学校で特別支援教育がスタートしたのは爽彩さんが生まれた翌年の2007年です。

言うまでもなく特別支援教育は通常学級を含むすべての教室で実施されます。

発達障害に関する理解は、すべての教師が持っておかなければならない基本的な知識です。

しかし、学校側はこの支援が出来ませんでした。

このままだと、単に自分はこういう人間だからみんな気を使ってね、というメッセージに聞こえてしまうから、もう少し書き方を変えてみようか(報告書43ページ)

健常発達の子に対してならこれで通じるでしょう。

しかし、これはASDの子にとっては《全否定》に受け取られる可能性が大きい言い方です。

というか、ここは支援をしなければならない場面です。

担任の先生の対応は次の2点の支援を欠いています。

①書いて持って来た時に受け入れるという支援

②クラスで説明する時に教師が助けるという前提の欠如

「聞こえてしまうから」と心配するのではなく、そのようなことがなくなるように助けるのが教師の役割であるはずです。

この対応はその前提を欠いているのです。

つまり、学校であるにもかかわらず特別支援教育が機能していなかったのです。

障がい者総合研究所が実施したアンケートで発達障害を持っている大人たちは次の記述をしています。

・できない部分について「努力が足りない」だの、どれだけ説明しても、健常者と同じような行動を求められるから(40代/男性)

・ほとんどの人に「へぇ大変だね」と言われ、「どこが障がい?」と聞かれる。世間の情報をもとに漠然とした大変さは感じてくれているが、見た目では分からないので、理解はあまり無い(30代/男性)

社会における発達障害への理解はまだまだ不十分ですが、社会人を育てる学校教育が不十分であっては、この現状を変えられません。

学校は今、教員不足や過重労働や保護者からのクレームなどが問題になっていますが、そうした環境を改善することと同時に、特別支援教育の充実を急がなければなりません。

カミングアウトによって関係が良くなった人の声をひろってみましょう。

・「キミの変なところが、やっと理由があることが分かって逆に安心した」と言われた(30代/男性)

・ありのままを以前と変わらず受け入れてくれている(40代/男性)

・それまでの関係を変えずに普通に接してくれている(20代/男性)

つまり、《普通》ということです。

《自然》と言ってもいいでしょう。

それが発達障害を理解した先に待っている環境です。

先日、私の知人がアメリカの公立小学校を視察して来ました。

参観した授業を見て、その先生は驚きます。

先生が二人の子供と何やら相談したかと思うと、授業中であるにもかかわらずその二人を連れて別室に行ってしまいました。

そして、戻って来たと思うと、教室後ろの休憩ゾーンで二人のために扇風機をつけて休ませたのです。

教室の前方では普通に算数の授業が行われているにもかかわらずです。

放課後、その先生は校長先生に質問をしました。

「このような対応をすることで他の児童から不満などは出ないのですか?」

すると校長先生から次のような答えが返って来たのです。

「その子にはそれが必要であるから、そのような対応をしている、ということを本当に小さいときから子どもたち全員に教えて指導してきているのでそれが当たり前になっている。」

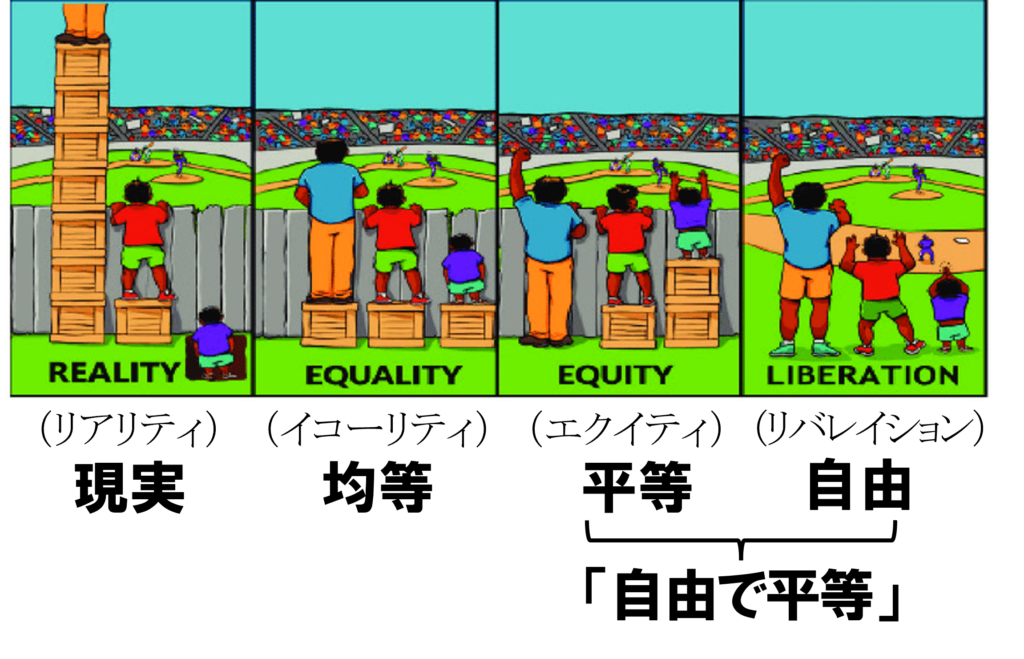

これを「fair(フェア)」と言います。

最近の言葉だと「個別最適」です。

私は『一人と全員を両立させる《ちょうどいい》指導法』のまえがきで次のように書きました。

教育とは、現実社会に出るまでに「生きる力」を身につけさせるシステムですから、生きる意欲を育てなければなりません。

そのためには、一人ひとりに合った「ちょうどいい台」を用意しなければならないわけです。

それが、ちょうどいい指導です(=平等)。

そして、できれば、手伝ってあげたことがわからないように(子供自身が自分で乗り越えたかのように)指導するのがプロの指導です。つまり、フェンスも台も存在しないかのような自由な空間を教室に作りあげるのです(=自由)。

簡単に言えば、どの子も自信に満ちあふれ、格差など気にせず、生き生きと活動し、お互いを認め合っている教室です。

出典:『教師にも子供にも《ちょうどいい》指導法・第1巻』(学芸みらい社)

fair(個別最適)とは、自由と平等の両方が同時に満たされている環境です。

似たような言葉に「インクルーシブ(inclusive)」があります。

インクルーシブとは、「すべてを含んでいる」「包括的」という意味です。

福祉や教育の現場で使う場合は「健常者も障害者も含めて」という意味になりますが、よく誤解されるのは、これを「健常者も障害者も一緒に」と訳してしまうケースです。

一緒にすることが個別最適とは限りません。

その人にとって最も適した環境を用意するのが本来の「インクルーシブ」です。

インクルーシブの対義語はエクスクルーシブ(exclusive)で、「排除的な」「排他的な」という意味です。

つまり、「インクルーシブ」で重要なのは排除しないことです。

アジア・太平洋人権情報センターは、「インクルーシブ」を次のように説明しています。

「インクルーシブ」は、「ソーシャル・インクルージョン」(社会的包摂)という言葉から来ており、これは「あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み、支え合う」という社会政策の理念を表します。出典:用語の説明「インクルーシブ」

わかりやすですね。

特別支援教育は「インクルーシブ教育」でなければいけません。

アメリカの公立小学校を視察されたこの先生は、ボストンにあるランドマークスクールの元校長先生から次の言葉をいただいて日本に帰国しました。

ランドマークスクールというのは、30年以上に渡って失読症、書字障害、注意欠陥障害、非言語的障害を持つ子を対象に個別最適の教育を実施し、成果をあげている学校です。

その学校の元校長先生の言葉です。

「その子が必要としている物が与えられるのが『フェア』である。」

日本の学校教育はまだまだ「フェア」からは遠いようです。

社会では「格差」が進み、学校は「均等」に縛られたままのように感じます。

爽彩さんのカミングアウトが実現しなかった出来事は、その象徴ではないでしょうか。

補足:この出来事の時期については、母親と学校側との間で食い違っていたことを補足します。母親は「E中入学後間もない4月上旬から中旬にかけて」と記憶していますが、学校側は「おそらく6月に入ってから」と記憶しています。お母さんの記憶を抜粋します。

4月後半あたりから(中略水野)様子が変わり始め、小学生の頃は授業がない日も塾の自習室に通うほど塾か好きだったのに、塾の先生から「授業に遅れてきています」との連絡を受けることか増え、また、塾に行くときはお小遣いとして1000円を渡していたものの、いつも「足りない」と言うようになった。(報告書41ページ)

このように心配な行動が顔を出し始めたのがこの時期なのです。

system11.「カミングアウト」というシステム

↓

学校の労働環境を改善すると同時に、特別支援教育の充実を急ぐ

system12.「情報教育」というシステム

深夜1時ころに生徒I・生徒J・生徒L・廣瀬爽彩がゲームをしなからグルーフ通話をしてしいた際、下ネタの話になり、生徒Iが廣瀬爽彩に自慰行為をしたことはあるかと聞くと、廣瀬爽彩が一旦はないと答えたが、男子らがそんなはずはないなどと言うと、ありますよと答えるに至った。 深夜3時くらいまてゲームを続け、ゲームは終わったが、その後廣瀬爽彩と生徒Iとの間でLINEがされ、廣瀬爽彩からあるメッセーシと、プラシャーを着けた状態の胸の画像か送られてきた。(中略水野)生徒Iが自慰行為の話題を持ち出すと、廣瀬爽彩がこれに応じるような話をし、数回のやり取りがあった後、LINEのビデオ通話で実際に廣瀬爽彩が自慰行為を行った。(報告書39ページ)

生徒I・生徒J・生徒Lは同じ中学の上級生で、この頃(4月中旬)から一緒にオンラインゲームをするようになっていました。

爽彩さんは、この出来事の約2か月後の6月22日に「死にたい」と言って川へ入ろうとすることになります。

そして、その後はどんどん事態は悪化し、最終的に2年生の2月に命を絶ちます。

そう考えるとこの日の出来事はかなり直接的な影響を与えているのではないでしょうか。

なぜ、この日の出来事は起きたのか?

その背景を考えます。

(1)なぜ、同級生ではないのか?

入学した当初のクラスの様子をふりかえってみます。

1 クラスにおける人間関係

入学当初の座席は、男女混合のアイウエオ順て、廊下側から順に並ふ形で、班か分かれており、給食はこの班ごとに食べていた。1年生は全体的におとなしい学年であり、廣瀬爽彩の所属したクラスても、最初の2週間くらいは休み時間もトイレに立つ他は誰もほとんど席を立たないなど、担任がもっと遊びに行っていいんだよと声掛けをするぽどの状況てあった。そのような中ても、廣瀬爽彩については、入学式のときに自分から話しかけてくれ、積極的ですごいなと感じた、との話があった。(報告書26ページ)

4月の教室が目に浮かびます。

爽彩さんの張り切っている様子も目に浮かびます。

しかし、同時に心配な面もあります。

彼女の「張り切り」を周囲の生徒はどう見ていたのでしょうか。

4月9日にはクラス役員の選出があり、廣瀬爽彩の所属したクラスでは一人の生徒と廣瀬爽彩が立候補してそれそれ委員長、副委員長となり、他に、議長1名、書記2名が就任した。廣瀬爽彩は、母親に対し、1年生では生徒会役員にはなれないが、まずはクラス役員で頑張って、2年生になったら生徒会に入り、3年生になったら会長になりたいと語っていた。(報告書27ページ)

多くの場合、思春期に入った子供達は学級委員や生徒会役員などに立候補したがりません。

そのような活動を面倒がって、誰か他の生徒にやらせよう(やってもらおう)とする傾向が出て来ます。

爽彩さんのクラスでもそうした雰囲気の中で、爽彩さんが張り切って立候補したのではないかと想像してしまいます。

ASDの子は周囲の空気を感じるのが苦手ですし、ルールや約束は額面通り真面目に受けとめる傾向が強いので、集団の中で《浮いてしまう》ことがあります。

「心配な面」というのはここです。

特性を理解している先生であれば、そうした集団の気配を感じて、爽彩さんが浮いてしまわないように、あるいは浮いてしまったとしても何らかのフォローをすることが出来ます。

しかし、そこに気づかない先生であれば、張り切ってるな、頑張ってるな、積極的だな、といった表面の行動した見て取れない可能性があります。

そうなると、どうなるか。

浮いた生徒が孤立してしまう可能性があります。

4月のこの時点で、すでにその「孤立」が始まっていたのではないでしょうか。

その後、このクラスでは、爽彩さんに対する悪口・陰口・避ける行動が表面化します。

「障害者」「あたおか(頭おかしい)」「ガイジ(障害児)」

廣瀬さんに話しかけられると「あっ、ごめん」と言ってその場を去る。

みんなで「逃げるぞ!」といった行動。

女子のグループに近づくと「人数いっぱいだから」と言って断られる。

廣瀬さんの真似をして、「私もう帰る」と言って出て行く。

「話しかけても話してくれないんだよね。何かしたかな。」

「私気持ち悪いよね」

「だから避けられるんだよね」

廣瀬さんの言葉です。

クラスの中に居場所がなかったのではないでしょうか。

人はひとりでは生きていけません。

ましてや、爽彩さんはまだ中学生です。

友達が欲しかったのだと思います。

そうした子供達にとって、オンラインゲームは居場所づくりのツールになっています。

(2)ゲームをしなからのグルーフ通話とは?

この時、爽彩さんが上級生達としていたゲームは「荒野行動」というオンラインのバトルロワイヤルゲームです。

皆さんは「荒野行動」というゲームの特徴をご存知ですか?

100人で戦いをして最後の1人になった者が勝つという戦闘ゲームで当時は10代の間で男女を問わず人気の高いゲームでした。

このゲームの特徴を解説した記事を紹介させていただきます。

男子高校生プレイヤーに聞いたところ、「ボイスチャットができるので、友だちと同時間にプレイできるのが楽しい」という。LINE通話で話しながらプレイすることもあるそうだ。協力してチームプレイをすれば楽しいし、やり取りで盛り上がるという。

スマホアプリなので、自宅など場所に縛られることなく、放課後の教室などで集まってのプレイできるところも人気の理由のようだ。ゲーム機やゲームソフトなどを買う必要もないため、ライトユーザーが無料でお試しプレイができる点も敷居を下げている。

武器や防具などが現地調達となっているため、「課金しなくても勝てる」のも支持されている理由だ。「課金できるほどお金がないし、課金しなくても勝てるのは嬉しい。ストレス発散にもなるし」。出典:「なぜ『荒野行動』は10代に人気なのか」(CNET Japan)

この「LINE通話で話しながらプレイすること」が事件につながって行くことになります。

LINE通話以外にも、異性と恋人になれる機能もあります。

この記事で、ある女子高校生は次のように体験を話しています。

「自分も色々な人から出会い系メッセージはよくもらってた。出会い厨は多いと思う」と彼女は言う。TwitterやLINEの連絡先を交換したところ、会いたいというメッセージが頻繁にくるようになって困ったそうだ。また「フレンドになった相手から『会いたい』と言われて困っている友だちもいる」とも言っていた。出典:「なぜ『荒野行動』は10代に人気なのか」(CNET Japan)

「出会い厨」とは、性欲を満たすために、出会い目的ではない場所に女性との「出会い」を求めてやってくる男性のことです。

その中にはもちろん「なりすまし」もあります。

また、このゲームにはGPS機能も付いているので、近くに住んでいることを知って直接会う行動も誘発されます。

つまり、「荒野行動」というゲームを利用する際は、このような特徴を知ってから利用するのが適切な行動であるはずです。

できれば、スマホを使わせている親の側も、そうしたことを知っておいた方がいいと思いますが、子供が利用するゲームの種類まで親が把握するのは現実的に無理です。

最も理想的なのは、利用する子供自身がネットリテラシーを身につけていることです。

では、学校教育におけるネットリテラシー(インターネットを正しく理解し、適切に利用するための能力)の育成はどのように行われているのでしょうか。

小学校で見てみましょう。

小学校の学習指導要領には「情報モラル」という言葉が2箇所書かれています。

一つ目は、教育課程の編成に関する部分です。

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

⑴ 各学校においては,児童の発達の段階を考慮し,言語能力,情報活用能力(情報モラルを含む。),問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特質を生かし,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。出典:小学校学習指導要領・総則「教育課程の編成」

これは、各学校が計画を立てる時に、教科の枠を超えて「情報活用能力(情報モラルを含む。)」を育成するようにしなければならないということを明文化している部分です。

二つ目は、「道徳」の授業についてです。

⑹ 児童の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す内容との関連を踏まえつつ,情報モラルに関する指導を充実すること。出典:小学校学習指導要領「特別の教科 道徳」

これは、書かれてある通り、道徳の授業をする時に、情報モラルに関する指導を充実させるということです。

と、ここまでは、多くの先生方や管理職の方々が把握していることですが、この部分を更に具体的に考える必要があります。

それは学習指導要領の解説編に書かれています。

情報モラルとは,「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり,具体的には,他者への影響を考え,人権,知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや,犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること,コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどである。出典:小学校学習指導要領解説・総則編

ここに「情報モラル」という言葉の定義が書かれています。

しかも、具体的に3つの例が挙げられています。

①他者への影響を考え,人権,知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと

②犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること

③コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解すること

下ネタの話になり、生徒Iが廣瀬爽彩に自慰行為をしたことはあるかと聞くと、廣瀬爽彩が一旦はないと答えたが、男子らがそんなはずはないなどと言うと、ありますよと答えるに至った。 (報告書39ページ)

「自慰行為をしたことはあるかと聞く」という行為は性暴力です。

文部科学省は「生命の安全教育教材・指導の手引き」において性暴力を次のように説明しています。

爽彩さんがが「一旦はないと答えた」のは、嫌だったからでしょう。

しかし、しつこく聞かれたので答えてしまいます。

これは多分、《嫌われるんじゃないか》とか、《友達だからいいかな》と思ったことによるのではないでしょうか。

特に、ASDの子は相手との距離感をつかむのが苦手です。

「親友」と「友達」と「単なる遊び仲間」の間に線を引くのが苦手であり、

しかも、クラスに居場所がないような状況であれば、こんな非情な要求でも答えてしまうことが起こり得ます。

実は、情報モラル教育において「距離感」は重要なキーワードです。

先の「生命の安全教育教材・指導の手引き」では次のように説明しています。

ASDの子に対する「距離感」という言葉は難解です。

もっと具体的・視覚的・客観的に伝える必要があります。

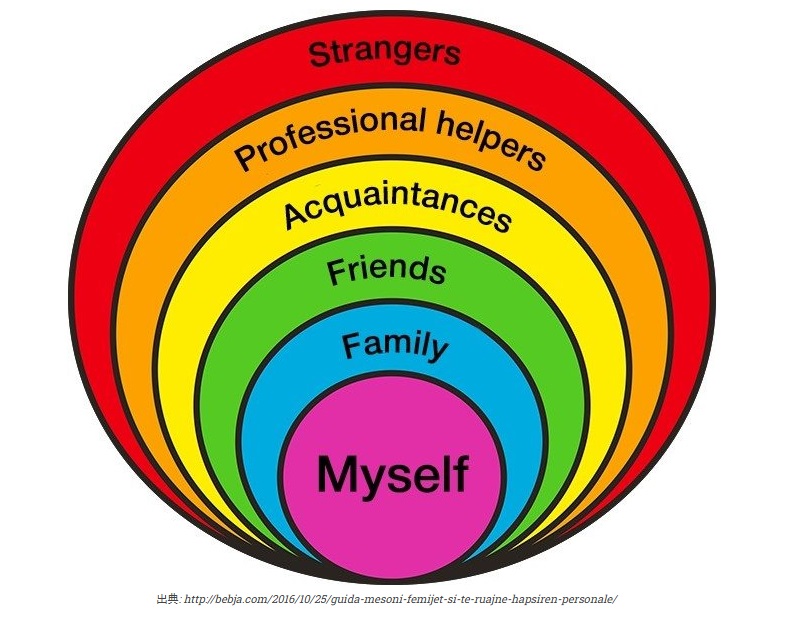

アメリカには「Personal Space」を指導するための教材がたくさんあります。

たとえば、これは「自分」「家族」「友達」「知人」「専門家」「他人」を視覚的に区別した「Violet for Own Space」という家庭向けの教材です。

「知人(acquaintance)」に関してはシビアです。

知り合いとは、必ずしも子供の生活で重要な役割を果たすわけではない人たちです。親は子供たちに社会規範を説明する必要があります。さまざまなタイプの知り合いについて話す必要があります。黄色の円では、親は安全ルールを紹介する必要があります。友達と知り合いの違いを説明する必要があります。双方から距離を保つ必要があることを認識させる必要があります。出典:How To Teach Your Child About Preserving Personal Space

私としては、「知人」を「知人(acquaintance)」と「仲間(co-worker)」に、「友達」を「友達(friends)」と「親友(close friends)」に分けたいところです。

そうすると、オンラインゲームで知り合った人は「仲間(co-worker)」です。「友達(friends)」ではありません。

「仲間(co-worker)」は、その場・その時だけ活動を共にする関係であり、距離感は社会的です。

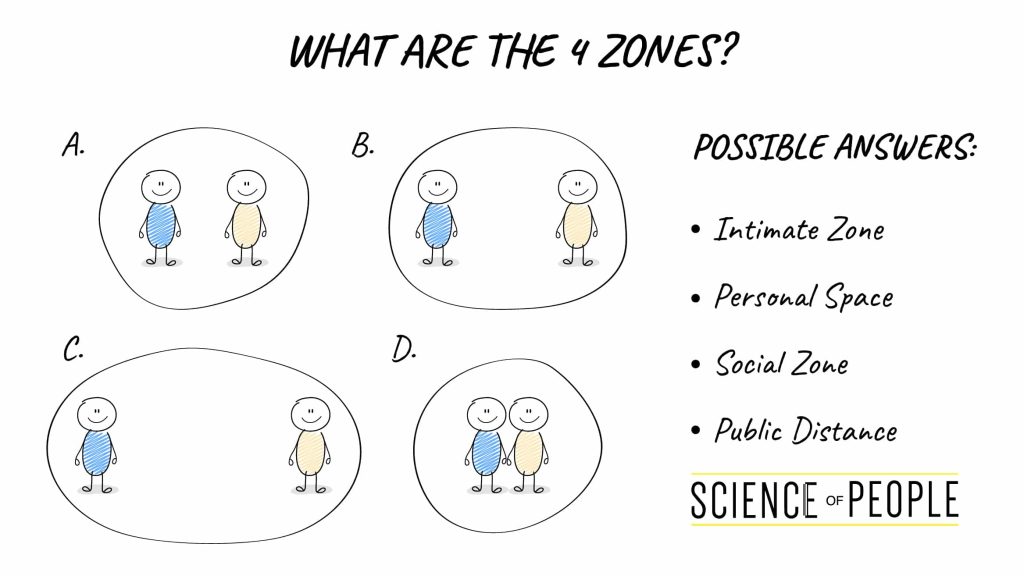

アメリカには、距離感を数値で表した近接学という研究領域があります。

近接学によると、人との距離は次の4つに分けられます。

Intimate zone(D:親密な関係)とは、家族、恋人、親友などで、0~50㎝くらいです。

Personal space(A:友人関係)とは、友達、仲間などで、50cm~1mくらいです。

Social zone(B:社会的関係)とは、社交的な交流やビジネスの場で使われ、1m~3mくらいです。

Public distance(C:公共距離)とは、聴衆がいる場や見知らぬ一般の人々に対する距離で、3m以上です。

このような具体的・視覚的・客観的な指導が日本の学校にも必要だと思います。

しかし、日本の学校教育は、このような具体的・視覚的・客観的な指導どころか、文部科学省の資料にあるような「性暴力」や「距離感」や「プライベートゾーン」といった性に関する安全教育が遅れているのが現状です。

何しろ、「性暴力」「距離感」「プライベートゾーン」に関する指導は学習指導要領に載っていません。

「生命の安全教育教材・指導の手引き」は2021年4月に文部科学省と内閣府が共同作成・公開した資料であって、学校に使用義務はないのです。

話を「情報モラル」に戻しますと、情報モラル教育は性教育と密接な関係があります。

もう一度「情報モラル」の三つの定義を見てみましょう。

①他者への影響を考え,人権,知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと

②犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること

③コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解すること

「体に触らない性暴力」や「距離感」は、①の「自他の権利を尊重」することと関わっています。

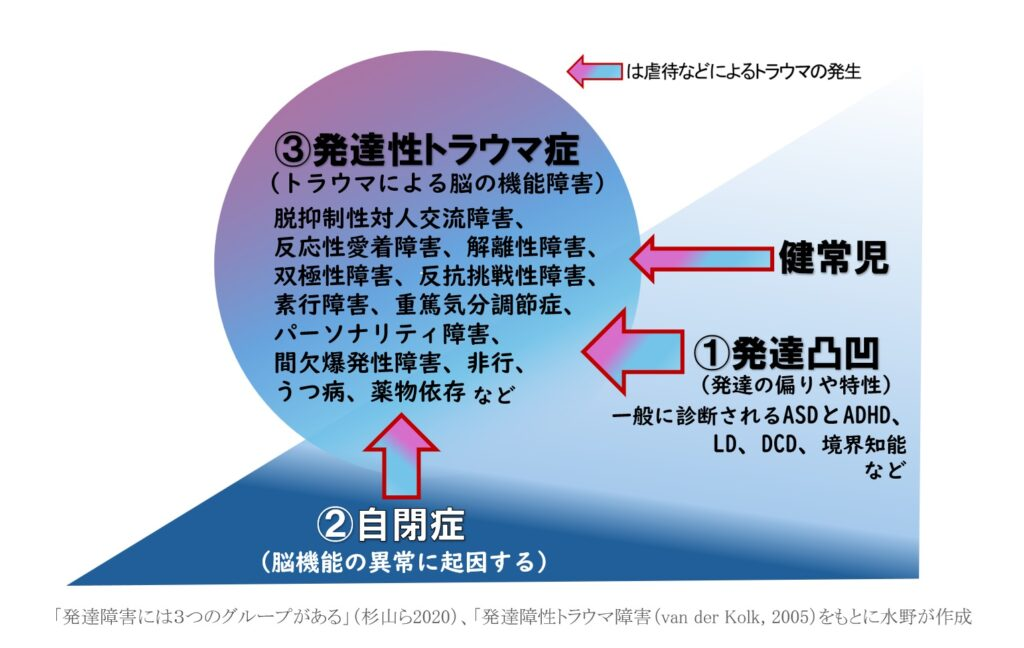

深夜1時ころに生徒I・生徒J・生徒L・廣瀬爽彩がゲームをしなからグルーフ通話をしてしいた(中略水野)

深夜3時くらいまてゲームを続け、ゲームは終わったが、(報告書39ページ)

これは③の「健康との関わり」です。

プラシャーを着けた状態の胸の画像か送られてきた。(報告書39ページ)

これは②の「犯罪被害を含む危険の回避」が出来なかったということで、加害者にも被害者にもさせない教育の必要性に結びつきます。

この②は「犯罪」です。

第三条の二

何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。出典:児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

生徒Iと爽彩さんにこの知識があったかどうかは不明ですが、今や中学生だけでなく、小学生のうちから必要な知識です。

今ではAIを実装したゲームやアプリを子供が簡単に利用できるようになっています。

たとえば「ディープフェイク」という問題があります。

AIを使って本物と見分けがつかない偽の画像や動画を作る技術です。

この技術を使って、誰かの顔写真と裸の写真を合成すれば、誰もが本物だと認識してしまうような性的な画像を作成できます。

その技術は小学生でも可能なほど簡単になっています。

この現状に対し韓国では2024年9月26日に、「性暴力犯罪処罰などに対する特例法」を成立させました。

この法律では、「作成」「配布」だけではなく、「所持」「視聴」も有罪となっています。

所持・視聴の処罰: ディープフェイクで作成された性的な画像や動画を所持、保存、または視聴した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金が科される。

作成・配布の処罰: 偽の画像や動画を作成するなどした場合については、現行の5年以下の懲役から7年以下に引き上げられる。

出典:「性的なフェイク画像、見たら処罰 『ディープフェイク性犯罪防止法』韓国で成立」(ASCII.jp)

しかし、日本ではディープフェイクを取り締まるための法律が未整備のままです。

これは、現行法において、加工した画像が「児童ポルノ」にあたるかどうかについての判例がないからです。

被害はあっても、対処するための法律が未整備というわけですが、このことを放っておくことは加害者と被害者を生み出すことと同じです。

ここは教育の力に待つべきところです。

既に、「小学校学習指導要領解説・総則編」では次のように書かれています。

情報技術やサービスの変化,児童のインターネットの使い方の変化に伴い,学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め,それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。出典:小学校学習指導要領解説・総則編

世の中には様々な機能を持ったゲームが存在していますが、今後はそうした機能が私たちの想像を超えて進化していくでしょう。

ゲーム、インターネット、スマホ、SNSなどは子供達の生活に根付いています。

そして、《居場所がない子供達》《居場所を求める子供達》にとっては、自己の存在を確かめる場所になっています。

学習指導要領の改訂は。こうした社会の変化に追いつけません。

学校教育において対応可能なのは「学校や教師」です。

しかも、学校はすべての子供が通う場所であり、カリキュラムが存在し、授業が行われます。

学校の情報モラル教育の充実は「悲しい事件」を予防する力になるはずです。

system12.「情報教育」というシステム

↓

教科の枠を超えて、情報モラル教育と性教育をリンクさせた指導が必要

system13.「報道倫理」というシステム

9月13日、地元月刊誌に記事か掲載され、F中の教諭らの間でも生徒や保護者に何らか問われた際の対応について協議されたが、一切知らない、分からない、という対応を貰くこととされた。(報告書84ページ)

川への入水事件のあと爽彩さんは二学期に引っ越しし、F中学校へ転校しました。

F中学校では特別支援学級の在籍です。

前の学校でのことは他の生徒には知らせないで欲しいと要望していたにも関わらず、地元月刊誌がその事件を掲載してしまったのです。

1 0月21日の受診時には「地元月刊紙の記事のことで友達にいろいろ訊かれる。授業は出れていない」との記載がある。(報告書102ページ)

ウィキペディアによると、この月刊誌は「メディアあさひかわ」だとされています。出典:フリー百科事典「ウィキペディア」旭川女子中学生いじめ凍死事件

このことで廣瀬さんは「交流学級の男子に何か言われるんじゃないか」「前の学校と同じになるんじゃないか」と不安をになります。

そして、二学期後半から欠席が目立つようになり、生活状況と病状がどんどん悪化します。

10月の受診では、「月刊誌のことで友達にいろいろ聞かれる」と漏らしています。

11月の受診では、不眠を訴え、日時の感覚がバラバラ、ゲーム仲間が心のよりどころだと話しています。

12月の受診では、「薬は嫌だがやめると皆を傷つけるから飲む」「誰を信じてよいかわからない」「恐怖で学校に行けない」「人に見られるとビリっとなる」「明日が来るのが怖い」などと漏らしています。

三学期も不登校が続き、2021年3月。コロナによる一斉休校が始まりました。

爽彩さんは、ほぼゲーム漬けの生活となります。

月刊誌の報道が爽彩さんに与えた影響は大きいと思います。

「雑誌編集倫理綱領」には次の倫理規則があります。出典:雑誌編集倫理綱領

社会的弱者については十分な配慮を必要とする。

未成年者の扱いは十分慎重でなければならない。

児童の権利に関する条約の精神に則り、青少年の健全な育成に役立つ配慮がなされなければならない。

また、「WHO自殺報道ガイドライン」では、自殺未遂に関する報道には次のことを「基礎知識」として明文化しています。

家族や友人などを自殺で亡くした方、自殺を考えたことがある方や 自殺未遂をしたことがある方に取材をする際には、慎重に行う 出典:「WHO自殺報道ガイドライン 2023年版 日本語訳」

したがって、爽彩さんの自殺未遂に関して、地元テレビ局や大手メディアは事件をつかんでいたものの報道を控えていたようです。出典:フリー百科事典「ウィキペディア」旭川女子中学生いじめ凍死事件

しかし、地元紙である「メディアあさひかわ」だけが報道をしていまいました。

この記事には学校名が書かれていました。

これは「慎重さ」や「配慮」が欠けた報道だったと言わざるを得ないでしょう。

しかし、「雑誌編集倫理綱領」や「WHO自殺報道ガイドライン」は指針に過ぎません。

報道は業界団体や各社の自主性に委ねられているのが現状です。

日本は「児童の権利に関する条約」に批准していますが《国内法で既に子供の権利は保障されている》という立場をとっていて、基本法の制定は行われていません。

そのため、「権利条約」を根拠として判決が下された裁判例はほとんどなく、具体的な事案ごとに判断されているのが現状です。出典:「国連から見た日本の子どもの権利状況」日本弁護士連合会(2020)

また、自殺報道に関して法的強制力を持つ「規制」はありません。

WHOのガイドラインは指針として運用されている状況です。

したがって、爽彩さんの自殺未遂を報道した「メディアあさひかわ」が法的に罰せられたという事実はありません。

現行法では、未成年被害者の個人情報や学校名を掲載した場合でも、直ちに刑事罰や行政罰が科されるわけではなく、名誉毀損やプライバシー侵害が認められた場合に民事訴訟で損害賠償責任を問われることが一般的です。

この件での訴訟は行われていないのかもしれません。

ここまでの事実を俯瞰した時に、現在の「報道倫理」というシステムをどう捉えるべきでしょうか。

このままでよいと言えるでしょうか。

私は、何かしらの基本法の制定が必要だと考えます。

「表現の自由」から未成年を守るための基本法です。

system13.「報道倫理」というシステム

↓

未成年を守る基本法の制定を

system14.「薬物療法」というシステム

爽彩さんは4年生の3月6日から服薬を開始しています。

W 病院への通院が続けられ、3月6日よりエビリファイの服薬が始まった( 当初は1日1m g から始まり、その後徐々に増量されている。母親より服薬を始めて大声が減ったとの話があったとされているが、廣瀬爽彩自身は薬の効用を感しておらず、母親としごも服薬開始前後で劇的に何かが変わったというような感しは受けていなかった。(報告書18ページ)

エビリファイは一般名「アリピプラゾール」という錠剤で、ASDの子供の易刺激性を改善するために処方される薬です。

「易刺激性」というのは、些細なことで不機嫌になったり、イライラしたりする状態を指します.。

1日1mgを開始用量とし、1日1〜15mgが維持用量とされています。

ASD児に対して一般的に処方される薬で、私が勤務していた小学校にも服用している子は複数名いました(私自身も服用していた時があります)。

ただし、効果がはっきり出る子と、そうじゃない子がいます。

ですから、爽彩さんの感じ方には共感できます。

副作用は比較的少ない薬ですが、「アカシジア(錐体外路症状)」という症状が28.1%の割合で出るという報告もあります。出典:「アリピプラゾール(エビリファイ)の効果と副作用」田町三田こころみクリニック

アカシンジアというのは、「じっとしていられなくなる不快感が生じる副作用」です。

用量を増していくと眠気の副作用も出るようです。

以上のことを総合的に考えますと、

この4年生での服薬は、一般的に見られる処方だと考えます。

ただし、ASD児に対する薬は治療ではありません。

易刺激性を抑えることで日常生活を安定させ、よりよい教育を受けられるようにするのが目的です。

服用したことで「安心」するのではなく、服用した機会に「よりよい教育=適切な支援(ほめること・肯定することを中心とした教育)をしてもらいながら集団生活でのスキルを獲得していくこと」が重要になります。

ですから、「劇的に何かが変わった」というようなことを期待するのではなく、そこからの支援が重要なのです。

そのシステム(共通理解)があったかどうか。

そこが最も重要なところです。

5年生。

4 月4 日受診時にはアリピプラゾール(エビリファイ)が2mg に増量(報告書96ページ)

5月9 日にはエヒリファイが3mgに増量(報告書96ページ)

7月l8日に母親に対する反抗かあり、医師か母親の同意を得て児相に連絡をとった。8月17日にも「母と一緒にいられなくなる」という話に反応して母親への反抗があったとの訴えを受けて、エビリファイ液1mgが頓服で追加となっている。(報告書97ページ)

9月29日の受診時には、廣瀬爽彩が母親に対して激しく文句を言ったとの訴えがあった。暴力は無かったが不穏と判断されたためか、エビリファイが4mgに増量された。(報告書97ページ)

5年生の時の様子からは「薬の効果」も「薬の効果を活かした支援の効果」もなかったような感じがします。

むしろ、お母さんに対する反抗が目立ってきているようです。

これは「告知」がうまくいかなかったからではないでしょうか。

ASDという診断に対して、爽彩さんはどのように理解していたのか。

前向きにとらえることができていたのか。

そこが重要だと思われます。

薬や診断名はあくまでもサブ(ツール)です。

メインは教育や療育、つまり、それを活かして生活することです。

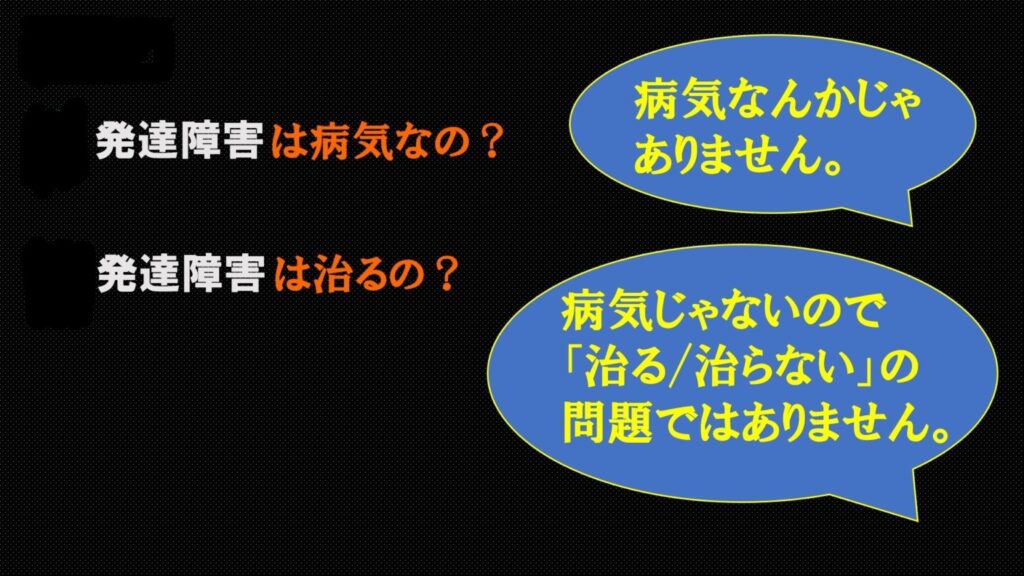

私はたびたび次の質問を受けます。

「発達障害は病気なんですか? 治りますか?」

そのたびに、次のように答えます。

そうしますと、次の質問が飛んできます。

「じゃあ、何なんですか?」

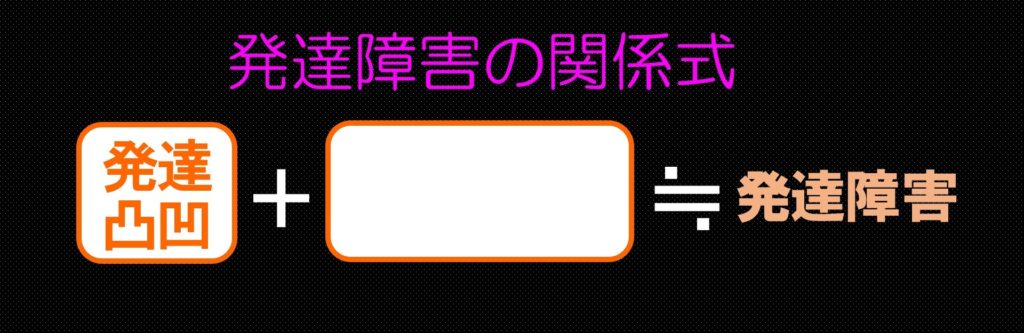

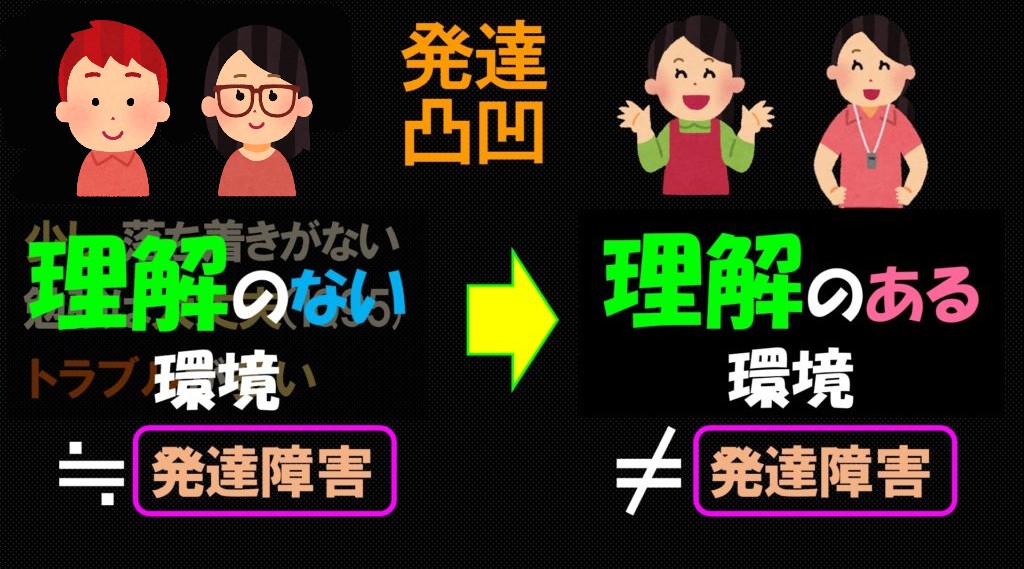

そこで杉山登志郎先生の関係式を使って説明することにしています。出典:杉山登志郎『発達障害のいま』

空欄には「適応障害」という言葉が入るのですが、それを私は「周囲とうまくいかない状況」が重なることだと説明しています。

「発達凸凹」というのも杉山先生が提案された呼び方です。

要するに、特性とか個性と言われるものです。

それは、大なり小なり、多くの人が持っているものでしょう。

そこに「周囲とうまくいかない状況」が重なることで、いわゆる「発達障害」と呼ばれる症状が出るという《考え方》です。

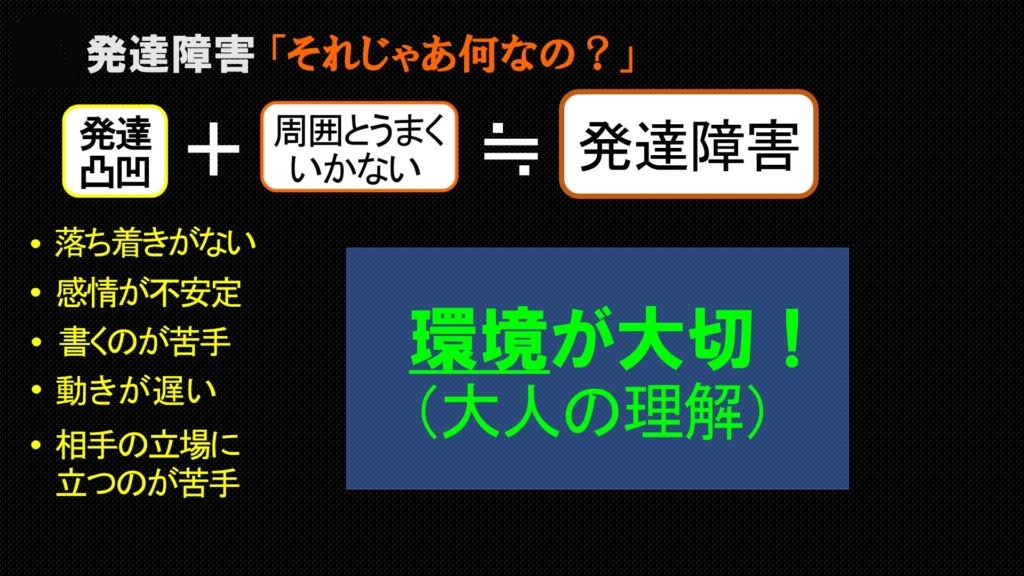

そして、そのためには周囲の環境が大切です。

学校は《子供同士》の集団生活という環境ですが、子供たちは《学ぶ側》です。

子供達の学びをサポートする側の大人こそ第一の「環境」です。

そこで「大人の理解」が大切とういうことを伝えています。

環境は「人」ということです。

よく言われることですが、

世の中には「発達障害」だと言われている大人がたくさんいます。

ネットで検索すればたくさん出て来ます。

野球選手、ミュージシャン、歴史上の人物、映画俳優、コスプレアイドル、オタク有名人、それに、なぜかお医者さんに多いと言われてます。

でも、そう言われている人たちは本当に発達障害なのでしょうか?

私は、多くの場合、違うと思っています。

有名人に限らず、社会で活躍している大人、社会人は自立しています。

それはもう「周囲とうまくやっている」と考えていいと思います。

凸凹(個性)は残っているでしょうが、もはや「障害」ではない。

そういう人がいっぱいいると思うのです。

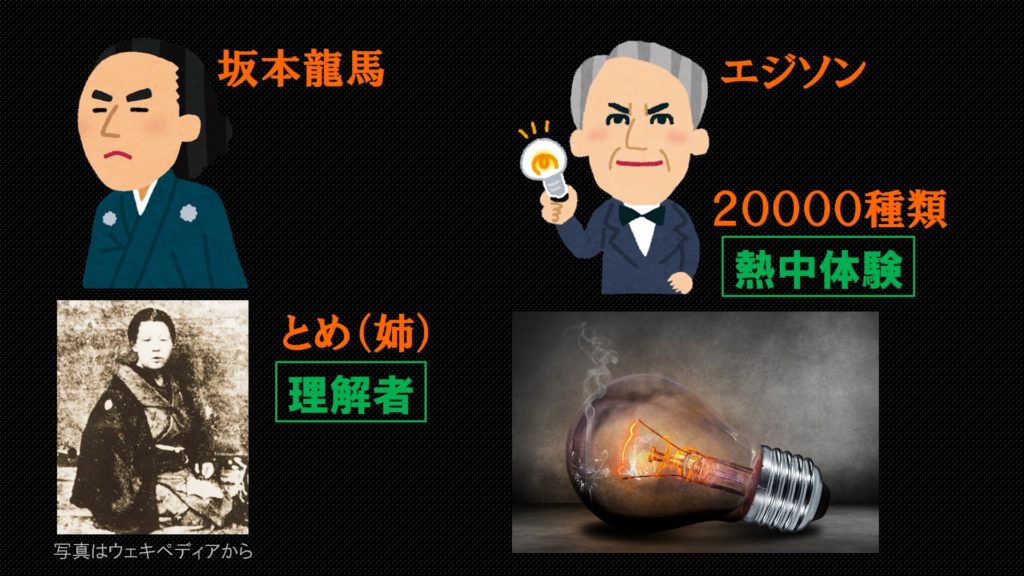

有名な話ですが、坂本龍馬の理解者は「とめ」というお姉さんでした。

エジソンの理解者は「ナンシー」というお母さんでした。

発達障害になるかどうかは周囲の「理解」に関係します。

周囲で最も責任があるのは「大人」です。

特に、両親や学校の先生の「理解」は非常に重要になります。

個性を持ったお子さんがネガティブにならないように!

そういった理解ある環境づくりが重要になるわけです。

6年生の時、主治医が代わりました。

2 0 1 8年4月27日(1 l歳時)、主治医か代わった。(報告書97ページ)

5月18 日のカルテには、宿題が出来ずパニックになって家出し、警察に保護された一件が記載されている。この時点では処方に変更は無かったが、7月13日の受診時には、最近もイライラが激しく頓服薬を飲んてもおさまらないとあり、エピリファイか4mg に増量されている( なお、処方を変更したにもかかわらず処方は80日分であり、安定期・維持期ではない時期にしては通院の間隔が長すぎる印象は否定できない。)。(報告書98ページ)

11月30日受診時には「友達ともめて脱走、理科室の窓から出てヘランダに着地した」エヒソードが語られている。この時は児童相談所が介入し「今度何かあれば一時保護」と言われたとされる。感情のコントロールか難しく、逸脱行為も続いているため児童情神科受診が望ましいと判断され、転院先の検討がなされた。その結果、4月からX病院に転院することが決まった。(報告書98ページ)

爽彩さんの記録には「増量」という言葉が頻繁に出て来ます。

通院の間隔が長いのも気になります。

心理療法的な治療は行われなかったのか?

医療や経済の世界では、《効果のないものは使わない》という考え方が一般的です。

いわゆるフィードバックです。

フィードバックする時にはエビデンス(科学的根拠)に基づきます。

杉山登志郎先生は著書『トラウマ』の中で次のように書かれています。

科学的エビデンスを求める社会全体の流れの中で、心理療法的な治療は認知行動療法が主流となり、薬物療法について様々なエビデンスが示されるようになりました。(杉山登志郎)出典:『トラウマ』(2024)

認知行動療法というのは、一般に言いますと、その人のものの見方や考え方に働きかけて気持ちを楽にする精神療法のことです。

爽彩さんに対してこのような治療は行われなかったのでしょうか。

たとえば、次のような認知行動療法があります。

➀友人関係のスキル (挨拶、参加、順番、 交渉と妥協、ルール 、良い 関係性の理解)

②会話の スキル (順番に話す、意見を言う、質問する、他人へ の 興味を表現する、 話題を選ぶ)

③思考 ・感晴の理解 (感情の表現、視点取得、難 しい 感情へ の対処)

④社会的な問題解決 (「イヤ」「ダメ」 と言われること ・からかわれること ・ほったらかされる こ とへ の対応)

⑤自己認識 (自閉症 ・個入的な 強み ・独特の 違い ・自己受容について学ぶ )

出典:『A Parent’s Guide to Asperger Syndrome and High-Functioning Autism』

海外、特にアメリカでは、発達障害への治療法として応用行動分析学が高い評価を得ていると言います。出典:「エビデンスにもとづいた発達障害支援応用行動分析学の貢献」(2009)

2004 年に「発達障害者支援法」という法律が出来ました。

この法律は2016年に改正されていますが、その際の附帯決議に次の文章があります。

個々の発達障害の原因究明及び診断、発達支援の方法等に関する調査研究を加速・深化させるとともに、発達障害に関する症例を広く把握することにより、不足している分野における調査研究に重点的に取り組むこと。また、これら調査研究の成果や国際的動向等も踏まえ、常に施策の見直しに努めること。その際、発達障害の定義の見直しにも留意すること。

出典:「発達障害者支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決」(2016年5月24日)参議院厚生労働委員会

発達障害の治療や支援にあたっては、国際的な研究成果を取り入れて方法を見直していくべ きであるという趣旨です。

これが「社会全体の流れ」でり、こうした研究成果には科学的根拠があるわけです。

その一方で、薬物療法については不安材料があります。

うつ病の治療を例にとりましょう。

脳神経内科の医師・田中伸明氏は次のように述べています。

病気は、「原因→病態→症状」と考え、身体科は徹底的に原因追及し、原因治療を行う。一方、精神科は患者の訴える症状を大切にし、症状によって診断を行い、症状を取り除くことに全力を傾けていく。この精神科の手法は、症状は明らかであるが原因不明の統合失調症の診断・治療できわめて有効なアプローチであった。原因が不明であるから、原因は問わない。その結果、世界標準の精神医学的診断基準であるICD-10、DSM-5でのうつ病診断も、原因を問わない様式となっている。症状だけでうつ病と診断できる便利な基準であるが、症状に対する病名なので対処療法に陥りやすい。例えば、コロナ感染症による発熱ならば発熱病と呼ばず、原因であるコロナウィルスを特定して抗ウイルス薬で治療するだろう。出典:『ポリヴェーガル理論による「うつ病」治療革命』2024

発達障害の診断と同じです。

うつ病の場合、科学的エビデンスは非薬物療法に移行していると言われています。

この著書では、「抗うつ薬の効果が約3割」という研究結果を紹介しています。出典:Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy(2008)

つまり、7割は効果がないということです。

また、抗うつ薬とプラセボ(ニセモノの薬)を飲んだ場合の比較実験の結果、プラセボ群で効果がみられた人が42%もあったという研究結果もあります。出典:「プラセボ投与時に見られる改善率」(2013)

こうした状況の中、海外のうつ病治療では、抗うつ薬の治療は制限されていて、その代わりにマインドフルネスによる「第三世代認知行動療法」、身体にアプローチする「身体心理療法」、電気や磁気やVRを利用した「神経調整療法」などが普及しているといいます。

実際、日本のうつ病治療は薬物治療が中心なのに、患者は増える一方です。

《効果のないものは使わない》というフィードバックが必要なのではないでしょうか。

中学1年。爽彩さんはX病院へ転院します。

4月1日、廣瀬爽彩はX病浣を初めて受診した。処方は前医のものを踏襲してエヒリファイ3mg +1 m gのままだった。通院の間隔は、入院期間を除き終診まで、平均1回/月てあった。(報告書99ページ)

6月22日自殺未遂。Y病院へ医療保護入院。

6月2 2 日、臀察による保護を経てY病院に医療保謹入院となった。入院カルテに記された診断名は、F 8 4、自閉症スヘクトラム障害、G47.0、 不眠症R 63.0、食欲不振などであった。(報告書99ページ)

入院直後は隔離室に入室となり、定時処方としてアリピプラゾール(6 mg) 1錠を就眠前に、またロフラゼプ酸エチル(2㎎) 1錠を朝食後に処方された。また頓用薬としては、リスぺリドン内服液( 1mg) 1mlを「おちつかない時用に、ブロチゾラム(0. 2 5 mg) 1錠を不眠時用に処方された。(報告書100ページ)

入院翌日から日中は隔離室を解錠して、ホールて過こすようになった。キレやすいという訴えを受けてか、6月24日からバルプロ酸ナトリウム(200mg) 1錠が定時処方に追加されている6月26日には隔離解除となり大部屋に移った。(報告100ページ)

入院中は概ね穏やかに過こしていたか、数回自室やホールで「みんな私が悪い」 などと訴えることかあり、過呼吸発作も見られた。その都度頓服薬を服用していた。また入院中に、他の入院患者との距離かうまく取れずトラプルか起きたこともあったが、スタッフの対応で鎮静している。(報告書100ページ)

ここからわかることは一体なんでしょうか。

私は重大な変化が表れていると思います。

それは「トラウマ(こころの傷)」です。

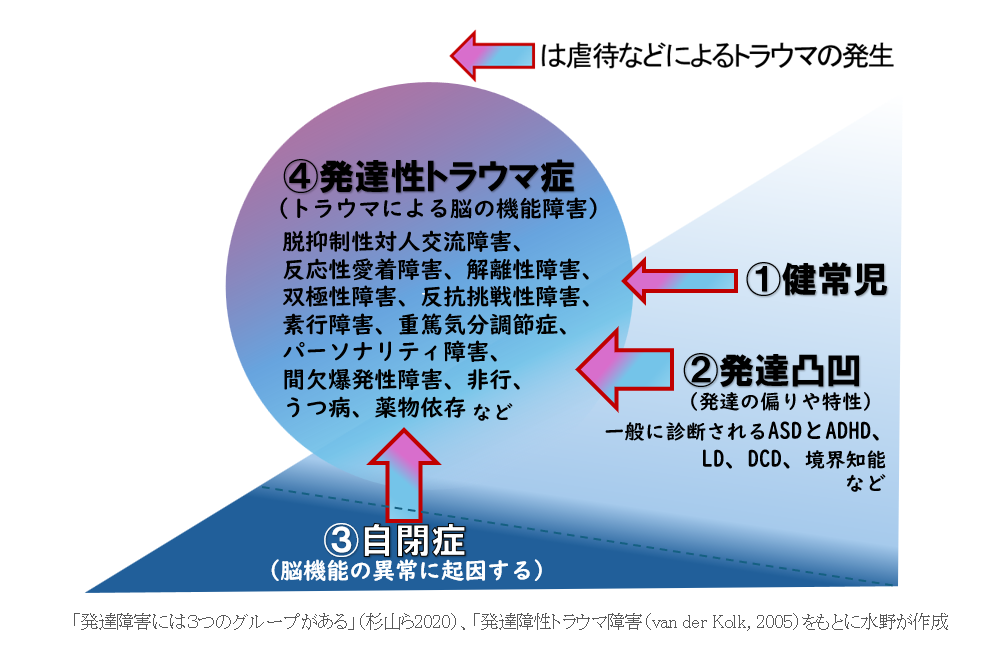

杉山先生は著書の中で「発達障害は3つのグループに分けられる」と述べています。

①発達凸凹

②自閉症

③発達性トラウマ症

特性のある子が精神科を受診すると、多くの場合「ASD」とか「ADHD」と診断されます。

それが「発達凸凹」です。

このような①の「発達凸凹」とは別に、②の「自閉症」が存在します。

これは、いわゆる広汎性ではなく、ちゃんとした「自閉症」のことです。

図で示します。

➀の発達凸凹と②の自閉症は色の濃さが違います。

これは、ほぼ確かに《ここは診断できる》という意味です。

一方、健常児と➀の発達凸凹の間には、ほとんどスペクトラムがありません。

これは見分けるのが難しいという意味です。

そして、問題は③の「発達性トラウマ症」です。

発達性トラウマ症は、《トラウマによる脳機能障害》です。

杉山先生の著書では「トラウマ起因の脳の機能的・器質的変化と異常」と書かれています。

それを短くしたのが「発達性トラウマ症」です。

中学1年生の爽彩さんは③に移行していたのではないでしょうか。

一般的に、発達性トラウマ症は虐待などの逆境体験によってあらわれますが、爽彩さんの場合は「いじめ」という逆境体験が原因となった可能性が考えられます。

報告書にも次の記述があります。

以上のように、いじめ被害は、被害を受けて長期間を経た後にも、うつ病やPTSDなどの発症率を高め、自殺リスクを高める可能性が高いと考えられる。それゆえ廣瀬爽彩の自殺が、いじめの直後ではなく、いじめ被害をうけてから約20ヶ月後に起きていることを理由に、いじめ被害の影響を低く見積もることは正当な判断とは言えない。むしろ被害後の状態、発言、SNS上の書き込みなどからうかがい知れることは、いじめ被害の影響が時と共に軽減するどころか、次第に増悪していった可能性である。いじめ被害の直接的な影響に加え、PTSDに罹患した苦痛ゆえに希死念慮を抱くに至ったと考えることは、それぽど不自然なこととは思われない。(報告書285ページ)

これは一般的に見て適切な見解だと思います。

そうであるならば、その「PTSDに罹患した苦痛」を和らげる治療があって然るべきでしょう。

しかし、報告書にはそういった治療が行われた記録がありません。

薬による治療の記録があるばかりです。

Z病院へ転院(入院)。

7月8 日、母親の要望(通院不便など)もあって、Z病院に任意入院となった。入院時の処方はアリピプラゾール(6mg) 1錠を就眠前、バルプロ酸ナトリウム(200mg) 1錠を夕食後という内容だったか、7月10日に処方変更となり、リスパダール(1mg) 2錠を朝夕食後に、べルソムラ(20 mg) 1錠を就眠前に処方された。変更の理由は不明である。(報告書101ページ)

7月11日と19日に、警察が病院て廣瀬爽彩に事情聴取を行った。初回聴取の翌日である7月12日、面会に来た母親と口論になり、ペットボトルで腕を叩く自傷行為があった。また看護師に「全部私が悪いんですよね」との訴えかあった。同日実施された脳波検査には異常を認めなかった。7月18日にも消灯後の22時からホールを動き回るなどの行動かみられた。リスぺリドン(1mg) 1綻を服用して落ちついた。(報告書101ページ)

2回目の聴取の翌日である7月20日にも、ホールでお荼をばらまく、他の患者や看護師に文句を言う、目分の腕や太ももを叩くなとの行動が見られ、「私がせんぶ悪い」「ぜんぶどうでもいい、死にたい」と訴えた。看護師の対応と頓服薬の服用で落ちついた。(報告書101ページ)

バルプロ酸ナトリウムは興奮を抑制する作用のある薬です。

私も服用していたことがあるのでわかりますが、眠くなります。

意欲が湧かなくなります。

その後、変更になったリスパダールは、精神の不安定さなどを改善する薬です。

これも私は服用していたことがありますが、食欲がなくなったり、口が乾いたりします。

こうした副作用は結構不快なものです。

べルソムラは不眠症の薬です。

リスぺリドンは興奮抑制の薬です。

どちらも私は服用経験があります。

効き目はありますが、ボーッとしてしまうことが多くなります。

これらの記録からわかることは、薬物治療が中心だったということです。

そして、その方針は《違う薬に替えてみましょうか》または《増量》という処置です。

精神科の薬は種類が多く、その人の症状に合う薬が見つかるまでの「変更」はよくあることです。

その点でこのような処方は一般的とも言えます。

一般に精神科医療において、薬物治療の効果が不十分な時に、精神科医は薬の増量を行う、あるいは他の薬物を加えていきます。その結果、多剤、大量併用という状況が生まれるわけです。

ところが、トラウマ系は、やたら薬に強いのです。出典:『トラウマ』杉山登志郎

そこでもう一つの薬物治療があります。

「少量処方」です。

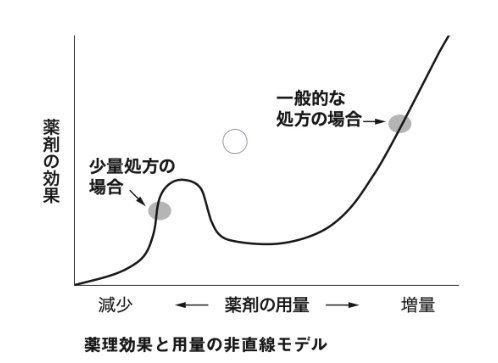

グラフを見てわかるように、薬の効き目は直線ではありません。

「少量」の時にコブが見られます。

体にとって薬は毒物でもあります。

増量していくと抵抗(生体反応)が起きて、効果が減少する場合があります。

しかし、その抵抗が起きる前の段階では、抵抗のない状態での薬の効果が表れます。

そのゾーンを活かした処方が「少量処方」です。

爽彩さんへの処方にこの方法が用いられたかどうかは不明です。

しかし、薬物療法というシステムを考える時には不可欠な知識ですので触れておきました。

8月2日に母親より退院させたいとの電話あり、主治医の判断で8月4日に退院となった。(報告書102ページ)

退院後、X病院へ通院。転校・引っ越し。

この中学校では特別支援学級在籍となります。

8月19 日からX病院の受診を再開した。廣瀬爽彩本人かZ病院の担当医と相性が悪く、X柄院の医師の担当を希望したとのことだった。母からは6月22日の事件の経緯説明があり、退院後は普通に過ごしていたが、一昨日は散歩に出かけて帰宅せず、警察に捜索を依頼したとのことだった。エビリファイ6mg 1錠、ビぺリデン1錠が処方された。(報告書102ページ)

9月30日受診時には、「いくつかの授業に出られている。オンラインゲームはふれあいが目的、テンションのアップダウンが激しい。たまに荒れることがある」との記載がある。(報告書102ページ)

1 0月21日の受診時には「地元月刊紙の記事のことで友達にいろいろ訊かれる。授業は出れていない」との記載がある。(報告書102ページ)

l l月1日の受診時には「日時の感覚がバラバラ、ゲーム仲間を心のよりどころにしている。登校はしてしヽるがサファリパークのように騒々しい」との記載がある。(報告書102ページ)

12月2日の受診時には「学校は嫌だか塾は行っている。勉強は楽しくない。頭痛がある。『誰を信じて良いかわからない』、薬は嫌だがやめると皆を傷つけるから飲む」との記載がある。(報告書102ページ)

12月23日、「学校に行くのが怖くて不登校になっている。明日が来るのが怖いから気絶するように眠っている。人に見られるとビリッとなる。英語塾の帰り、外出先でうわ一つと叫んでパニックになった。ゲームのことでもパニックになった」との訴えがあった。クエチアヒン(12.5mg) 1錠、べルソムラ(10mg) 1錠か就眠前服用とし追加加処方された。(報告書102ページ)

2月5 日学校は行けてない。ゲームをしている。弁護上に経緯を説明した。(報告書103ページ)

3月。コロナで休校。

中学2年。

4月2 1日。「新しい支援の先生か体むときは自分で電話を掛けさせる方針で困っている」(報告書102ページ)

推測です。

教師にありがちな行動なのですが、生徒を自立させるために《自分のことは自分で》という方針に縛れてしまうことがあります。

これも「隠れたシステム」です。

PTSDで不安に襲われている生徒に対してならば、同じ対応ではいけないと思うのですが、そういった新しい支援のシステムは広まらずに、古いシステムが未だに学校教育を覆っています。

朝が来るたびに、日々、爽彩さんは苦しんでいたはずです。

6月9日。教師と話すとイライラする。I君からの手紙に起因してトラプル。エビリファイが9mg/日に増量となった。(報告書102ページ)

「I君」というのは、爽彩さんに自慰行為の話題を持ち出すなどしたオンラインゲーム仲間の先輩です。

転校した先でしたが、I君との間で手紙のやり取りがあったようで、その手紙の中爽彩さんが自殺をほのめかす文面があったとして、問題になったことがありました。

爽彩さん本人は否定していたので真相は不明です。

それが、その「トラブル」の内容です。

転校した学校では特別支援学級の担任らにより経過記録か作成され、一定期間ごとに市教委に提出されていました。

次がその記録です。

6月11日に「X病院で薬を変更してから、『ぼ一っと』ずることか多く体調がよくない」との記載

それを読んだ市教委の課長補佐が、爽彩さんの状態を心配して学校にメールをしています。

6月18日、X病院の医師から処方された薬が変わったとあったが薬の名前も分かれば教えて欲しいこと、薬の量や種類によっては意欲の咸退や倦怠感が出てしまい、本人のやる気がないように見えることもあり、周囲からの誤解を受けやすくなってしまうこと、本人の自己肯定感がかなり下かっている状態だと(思われるので;水野補足)自分( 課長補佐) としても本人( 廣瀬爽彩) の辛さなどを共有てきればと思っているので分かろ範囲で知らせて頂きたい

このことから課長補佐は薬や特別支援に関する知識のある方だと思われます。

また、薬の影響がかなり出ていたこともわかります。

1 0月6日最近は家の中が多い。外には殆と出ない。 母:学校は9月中頃に1日行って先生と少ししゃべってきたきり。塾も辞めてしまった。(報告書104ページ)

10月27日「ネットで一日中誰かと喋っている。気分は不安定で披害妄想的なところもある。この日からリスペリドン(2 m g)1錠と、リスぺドン夜1mlか頓服として追加になった。(報告書104ページ)

11月10日「薬を変更してもそれほどかわらない。 荒れることや「死にたい」と思うことはなくなったが、長時間眠れない」と。リスぺリドンは3mg に増量となった。(報告書104ページ)

爽彩さんの体型を考えると、リスぺリドン3mgは上限です。

処方する側としては、それなりの判断をしての処置だと思います。

当然、それ相応の副作用も考えられます。

簡単に言えば、ボーっとすることが多くなるということです。

l 2月29日「特に何もしていない。 春になってしたいこともあまりない。絵も描いているがうまくいかない」(報告書104ページ)

2 0 2 1年1月26 日。この日の受診が最後となります。

「【うつむいて?】髪で顔を隠している。何もありません。(待ちくたびれた?と聞かれて)そういうわけではあ

りません」などの応答。自分が一番不幸だとの発言もあった。(報告書104ページ)

2月13日に行方不明となり、3月23日に遺体で発見されました。

報告書には次の項目があります。

ウ 病院の対応が自殺に与えた影響

そして、次のように続きます。

廣瀬爽彩のA S D診断とその療育方針について、 廣瀬爽彩は10歳時から通院を開始してほぼ切れ目なく療育を受けており、 必要に応じて薬物治療も受けている(詳細は第2章第4節の6の診療経過のとおり)。 (報告書299ページ)

この記述は事実です。

問題は「切れ目なく」の内容です。

「薬物治療」だけでいいのかという問題です。

それを「療育」と言っていいのかということです。

外来通院時の経過について、特に不適切な対応ぱ見当たらない。 強いて挙げるなら、 前述のとおり合併してい可能性が高いと思われるADHDとの合併可能性を考慮するべきてあったかもしれないが、それで治療方針に大きな変更があったとは考えにくいし また人水事件後にトラウマ治療がなされなかった点については、主治医の「ある程度成長してからトラウマ治療を開始する」という方針は納得できるものである。 いずれにせよ、「この時点てこういう治療的介入をしていたら自殺は予防できた」と言えるほどの問題は見当たらない。(報告書299ページ)

爽彩さんへの対応は、強いてあげるまでもなく「トラウマ」という視点からの治療方針に欠けています。

また、「ある程度成長してからトラウマ治療を開始する」という主治医の判断が適切であったとは言い難いと考えます。

前述した通り、薬物治療だけでなく、並行して、もっと早くに、心理療法的な治療を行うべきであったと私は判断します。

報告書には次の記載があります。

2020年1月6日(13歳時)の受診時、「年未年始を過ごしていた祖母宅から帰るよう言われてパニックとなり、母に電話して来た」との話があった。母親も心理療法を希望した。(報告書103ページ)

前後関係は不明ですが、お母さんはこの時点で既に「心理療法」を希望していたのです。

なぜ、その希望が受け入れられなかったのでしょうか。

私は、念のために、杉山登志郎先生にこの事件における治療に関して意見を伺ったところ、「不用な薬を処方しただけで何もしていない状況だった」とのコメントをいただきました。

トラウマに対する治療は、「ある程度成長してから」といったものではありません。

PTSDの心理療法としてWHOが「EMDR」をトラウマ治療に効果的であると認定したのは2013年です。

【EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing】

眼球運動による脱感作と再処理法のとこと。PTSD(心的外傷後ストレス障害)に対して、エビデンスのある心理療法で、精神科疾患、精神衛生の問題、身体的症状の治療にも、学術雑誌などに成功例が記述されています。

出典:日本EMDR学会

私も受けたことがありますが、専門的な方が実施しさえすれば、簡単にできる方法です。

こういったことを試してもいない、試そうともしないうちに、

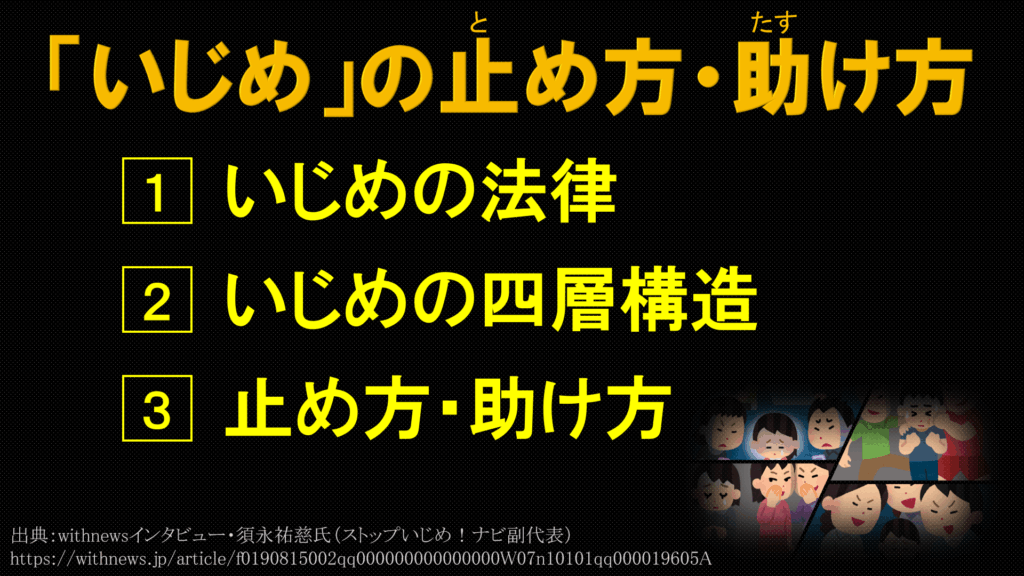

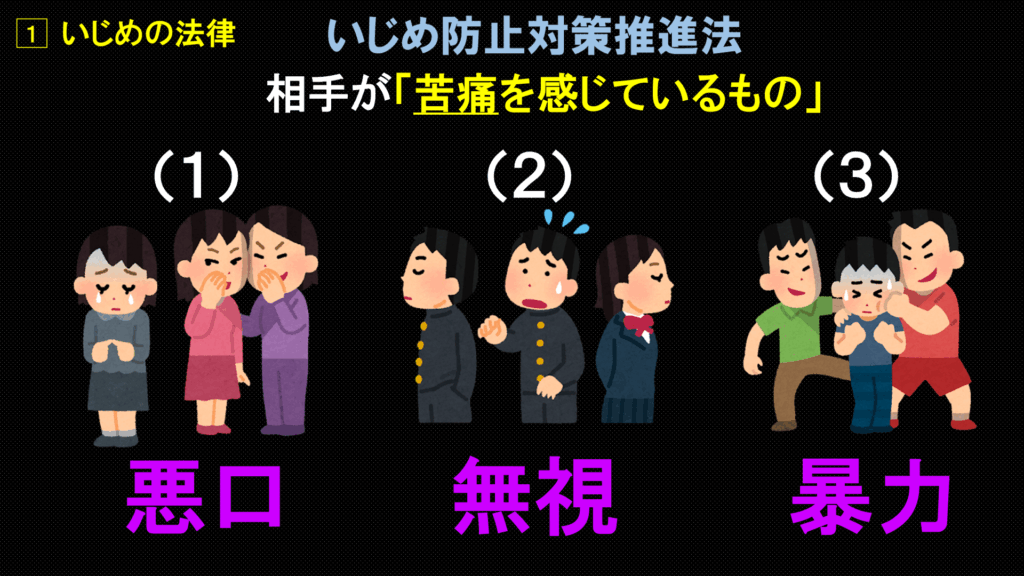

いずれにせよ、「この時点てこういう治療的介入をしていたら自殺は予防できた」と言えるほどの問題は見当たらない。(報告書299ページ)