講座301 思いやりを育てる方法(後編)

ーーー 男たちに金を払ったのはなぜ?

言われたから。

ーーー 悔しくなかった?

……サンキューって言ってくれる人もいた。

ーーー 売春は嫌だった?

そうだけど、他にすることないし…。

ーーー 後悔してる?

わかんない。

これは中学生時代に一日3~5人の客を取っていた17歳の少女と刑務官とのやり取りです。(『ルポ誰が国語力を殺すのか』より)

多分、この少女は「二次の心の理論」を獲得できないまま中学生になったのだと思います。

京都橘大学の大久保千惠氏は研究論文の中で次のように指摘しています。

二次の心の理論が獲得されている児童において「向社会性」が高く、 二次の心の理論が獲得されていない児童において「向社会性」が低いという結果が示されたことは、 二次の心の理論が獲得されていない児童は、対人関係での弱さや社会適応上の弱さをもっているということを示唆しているのではないだろうか。したがって、 4 年時において 二次の心の理論が獲得されていない児童については、社会適応のうえで困難を抱え、二次的な身体症状や精神症状を生じやすい可能性があることをふまえて、児童の特性をよく理解して適切な支援をすることにより、二次的な症状の発現の予防に努める必要があるのではないかと考えられる。(「児童の心の理論の成長と教師評定 SDQ による適応状態との関連」)

「向社会性」というのは、次のようなことを言います。

「他人の心情をよく気づかう」

「ほかの子供たちと、よく分け合う(ごほうび・おもちゃ・鉛筆など)」

「誰かが傷ついたり、怒っていたり、気分がわるい時など、すすんで手をさしのべる」

「年下の子供達に対してやさしい」

「自分からすすんでよく他人を手伝う(親・先生・友達など)」(前掲論文より)

まさにこれらは「思いやり」です。

そして、これらの「思いやり」は小学校4年生の時点で二次の心の理論が獲得されている児童に見られた特徴として紹介されています。

それとは反対に、小学校4年生の時点で二次の心の理論が獲得されなかった児童は「二次的な身体症状や精神症状を生じやすい可能性がある」と大久保氏は指摘します。

少年院で少女に聞き取りした刑務官は言います。

彼女の言葉はおよそ二通りだ。「わかんない」と「言われたから」である。言いなりになればどういう事態になるのか、逃げるためには何をすべきなのか、自分はどうしたいのかといった思考が皆無なのだ。(前掲著)

これは二次的な症状だと考えられます。

もはや「考える」ということさえ停止させています。

奈良少年刑務所の教育専門官は次のように解説しています。

不幸な境遇で育った少年は、「悲しい」とか「苦しい」とか自分の感情を言語化するのが不得意です。彼らにとって厳しい現実と向き合い、言葉によって気持ちを深く掘り下げていくいのはつらいことなので、向き合おうとしないのです。考えれば考えるだけ苦しむことになる。(前掲著)

もはや「相手の気持ち」どころか、「自分の気持ち」さえ言葉にできないわけです。

発達順序を考えればわかるように、「自分の気持ち」をうまく表現できない子どもが「相手の気持ち」を理解するのは難しいことです。

ルポライターの石井光太氏はこう言います。

簡単にこう見るだけで、人間が言葉をつかいこなせるようになるまで、相応の経験や訓練が欠かせないのがわかるだろう。ただし、小さい子供はこれらを勉強として行っているわけではない。親との日常的なコミュニケーション、自発的な遊び、それに絵本などを通じて自然に身につけているのだ。(前掲著)

石井氏は「自然に身につけている」と書かれていますが、親の立場からすればちょっと違います。

少しは意識して身につけさせているはずです。

それが次の四つです。

①乳児期の「視線」を合わせる

②乳児期の「おもちゃ」を与える

③1歳前後の「共同注視」

④イヤイヤ期の「言葉」にしてあげる

石井氏はこれらを「親との日常的なコミュニケーション」と表現したわけです。

さらに言えば次の2つも重要な指摘です。

「自発的な遊び」

「絵本など」

実は、これらのことは、二次の心の理論の獲得と密接に関わっています。

今回は「思いやりを育てる方法」の最終回です。

2.ワーキングメモリは勉強にも役立つ

3.ワーキングメモリを発達させる方法(1)

4.ワーキングメモリを発達させる方法(2)

5.まとめ

6.総まとめ

1.思いやるには記憶が必要

前回は、二次の心の理論を獲得する方法の中の「③思考の道具を増やす方法」を解説しました。

今回は①②④について解説します。

①ワーキングメモリを発達させておく

②言葉の知識(語彙)を増やす

③思考の道具(助詞・操作語・論理語・概念語など)を増やす

④体験(読書も含む)によって総合力を伸ばす

まず、①のワーキングメモリについてです。

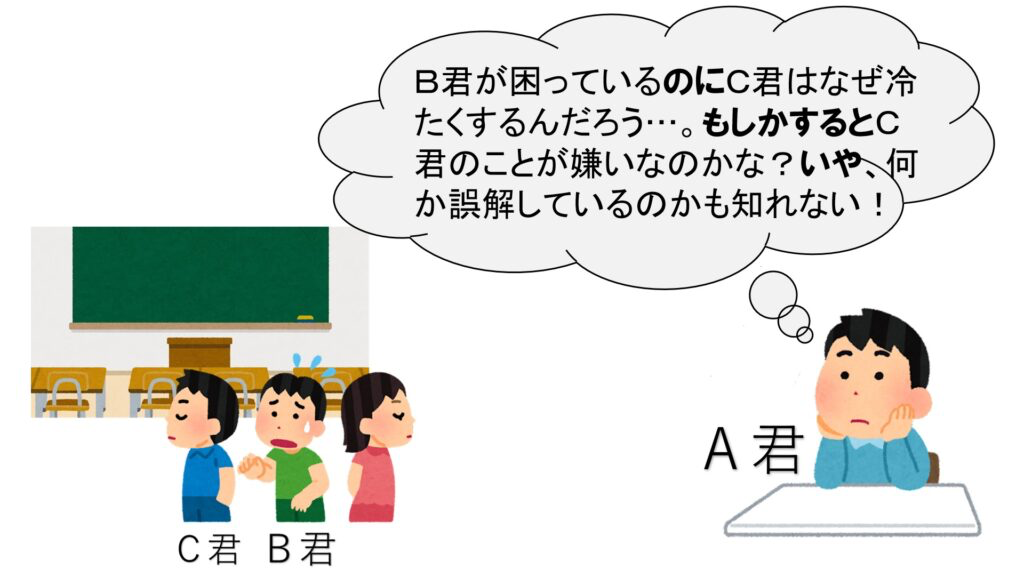

A君は教室の中で友達が無視されている場面を目撃しました。

「B君は困っているみたいだ!」

「B君が困っているのにC君はなぜ冷たくするんだろう…」

「もしかするとC君のことが嫌いなのかな?」

これが二次の心の理論(論理的思考)です。

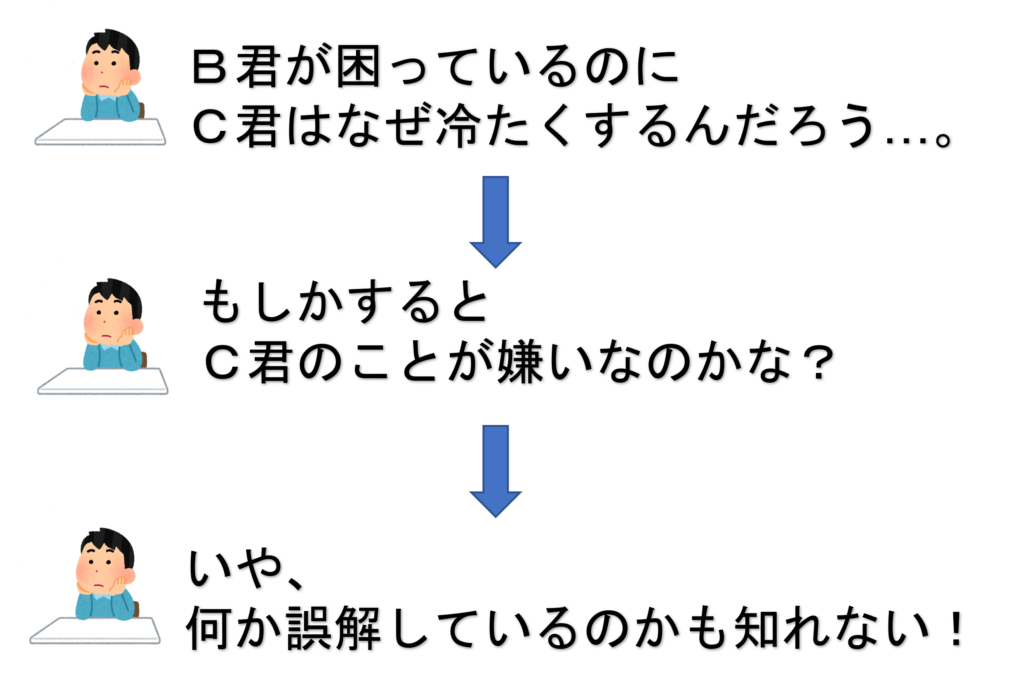

この思考を順番に並べてみましょう。

こんな風にちょっと前に考えた内容を保持して考え続けています。

このような思考をするためには、前の内容を覚えておかなければなりません。

こうした記憶のことを「作業記憶(ワーキングメモリ)」と言います。

この場合、最初の記憶は次の情報になります。

この時の情報(一次の心の理論)がきっかけとなって、思考が始まったわけです。

極端な例ですが、ワーキングメモリが発達していない子は「あ、B君困ってる」というだけで思考が続きません。

それを記憶するだけで精一杯なのです。

「どうしたらいいと思う?」とか、

「なんで困っているB君を助けなかったの?」などと聞いても、

「わかんない」

「?」(答えられない)

という状況が生まれます。

二次の心の理論(論理的思考)を獲得するためにはワーキングメモリ(作業記憶)が不可欠なのです。

2.ワーキングメモリは勉強にも役立つ

別な角度から解説しましょう。

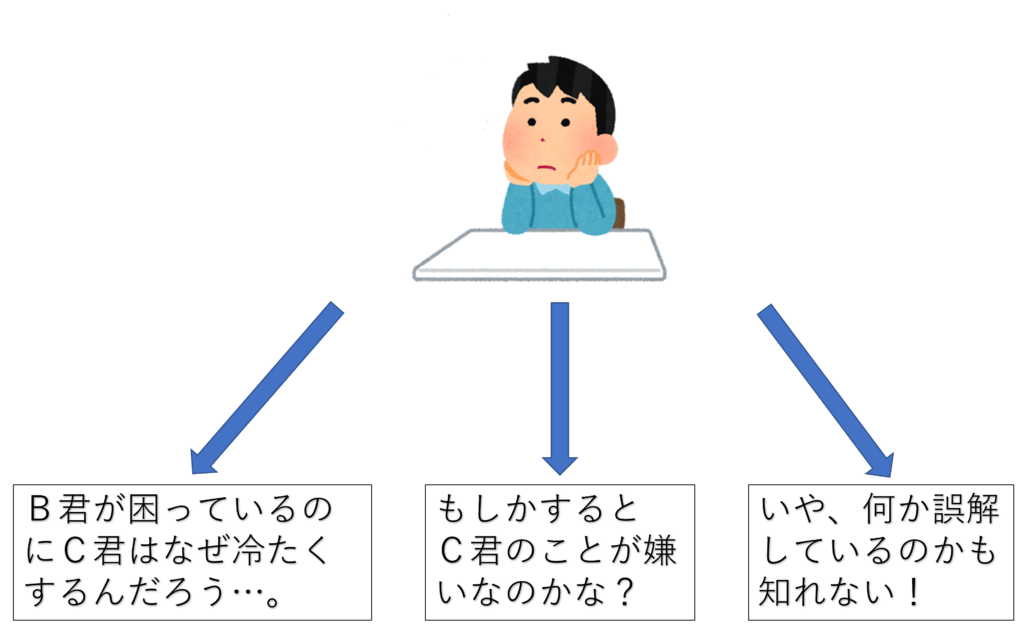

ワーキングメモリは「考え」を選択する時にも使います。

人は「考える」をするときに、時系列で記憶するだけではなく、イラストのように並べて比べることもします。

このときにも情報を保持しておかなければならないのでワーキングメモリが必要です。

学校の勉強を例にしてみましょう。

国語の授業で「登る」という漢字を習ったとします。

先生が漢字の意味を教えます。

【登る】高い所に行くこと

こういう場面はよくありますよね。

でも、こうした勉強ってツマラナイですよね。

それは単なる暗記だからです。

勉強の面白さって、暗記よりも「覚えた知識を使うこと」にあると思います。

活用ですね。

では、どういう場面が「活用」になるのでしょう。

たとえば、「登る」には使い方がたくさんあります。

①山に登る(登山)

②講演のために演台へ登る(登壇)

③都知事に当選したので都庁に登る(登庁)

④歌手が舞台に登った(登場)

「この場合はどの『登る』かな?」とか、

「『登る』って意味がいっぱいあるんだなあ」とか、

活用にはそのような思考が伴います。

それが暗記にはない「勉強の面白さ」です。

でも、こうしたことをするにはワーキングメモリが必要なんです。

つまり、ワーキングメモリが不十分な子は、こうした勉強の面白さを知ることができず、逆に苦しさを味わうことになります。

勉強が暗記レベルで止まってしまう

だから、「勉強=覚えること=苦しい・ツマラナイ」となり、勉強嫌いになるわけです。

このようにワーキングメモリは勉強においても重要なものなのです。

3.ワーキングメモリを発達させる方法(1)

では、どうしたらワーキングメモリは発達するのか?

脳科学が専門の篠原菊紀氏は「子どもの頃にワーキングメモリーを鍛える2つの方法」として、次の2つをあげています。

(1)遊び

(2)絵本の読み聞かせ

(「子どもの記憶力を伸ばすポイント『ワーキングメモリー』」)

ワーキングメモリが最も発達するのは4歳頃だと言われています。

この頃にたくさん遊び、たくさん読み聞かせをしてもらった子は、9歳頃になって二次の心の理論を獲得しやすくなるということです。

では、どうして「遊び」と「読み聞かせ」がワーキングメモリを発達させるのか?

まず、「遊び」から解説しましょう。

「遊び」がワーキングメモリを発達させる理由はこれです。

複数の機能をコントロールする活動だから

遊びって体の様々な機能を使いますよね。

手も使うし、足も使うし、頭も使う。

目や耳も使う。

口(言葉)を使う時もあるでしょう。

遊びの種類によって、あるいは遊びの瞬間、瞬間によって、

複数の機能を同時に使って遊ぶことが多いわけです。

このことがワーキングメモリを発達させます。

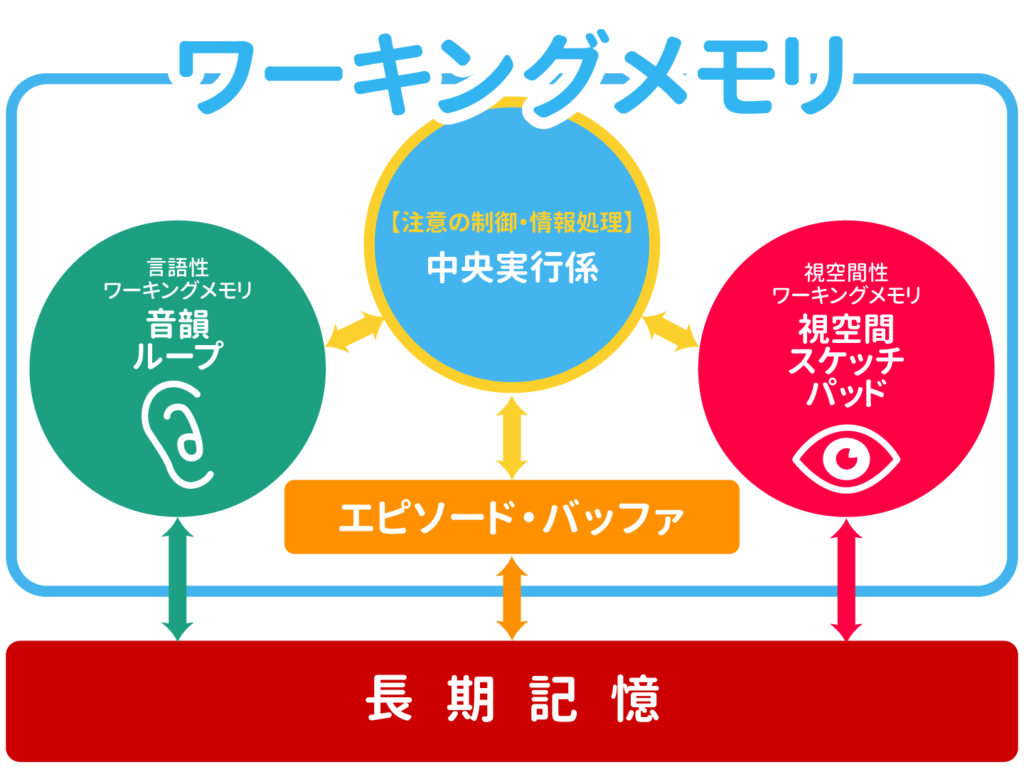

図にするとこうなります。

「中央実行系」というのはワーキングメモリのことです。

心理学では「ワーキングメモリ」と言いますが、脳科学では「中央実行系」と言います。

その中身は3つです。

①音韻ループ:耳で聴いて頭に残す機能

②視空間スケッチパッド:目で見て頭に残す機能

③エピソードバッファ:複数の情報を統合して長期記憶との出し入れを担当する機能

遊びが目や耳を使うことはわかると思います。

そこで、③の「情報の統合」について解説します。

たとえば、「他の子がいたら仲良く遊ばなきゃいけない」というルールを知っていたとしましょう。

その子が知らない子と遊ぶ場面に出くわしたなら、自分の遊びにも熱中したいけれど、仲良く遊ぶことも気をつけなければならなくなります。

その時の「記憶」は、ついさっき母親から言われた記憶かも知れませんし、以前に身につけた記憶かも知れません。

遊びには、そういう「記憶の出し入れ」も必要になります。

これが「情報の統合」です。

そして、この「情報の統合」がより多く求められるようになるのが幼稚園などでの遊びです。

なんでもやってもいい(あるいは誰かが常に見守ってくれている)状況から、やってはいけないことを常に覚えている必要がある環境で生活するようになることが、ワーキングメモリを伸ばすということもできます。(中略)発達課題とはそれぞれの年齢が認知機能を伸ばす時期であり、また、その認知機能を伸ばす「環境」に遭遇する時期であるともいえると思います。(五藤博義氏「認知機能の個性と年齢による発達」)

だから「4歳頃」なのです。

4.ワーキングメモリを発達させる方法(2)

次は「絵本の読み聞かせ」がワーキングメモリを発達させる理由です。

これもこの図から説明できます。

絵本を読み聞かせする時って、親が声を出しますよね。

この時、子どもは「音韻ループ」を使います。

同時に、絵本の挿絵を見て「視空間スケッチパッド」を使っています。

そして、それらを統合しているので「エピソードバッファ」も使っています。

つまり、ワーキングメモリが理想的に使われているわけです。

しかも、絵本の読み聞かせって同じ本を何度も読むことが多いじゃないですか。

この「くり返し同じ言葉を声に出して読む(聞く)」行為を「リハーサル」と言います。

ワーキングメモリの記憶は一時的なものですが、リハーサルによって耳と目と脳が協力して長期記憶への保存を実行してくれます。

しかも、

「読み聞かせ」は語彙(言葉の知識)も増やします。

ここで、文科省が出している「国語力」の説明図を思い出してください。

語彙力は「情緒力・想像力」と「論理的思考力」の土台なんです。

つまり、一次の心の理論と二次の心の理論の土台でもあるわけです。

もちろん、「読み聞かせ」だけが語彙力を発達させるわけではありません。

「子どもへの言葉かけ」や「親子の会話」なども語彙力を発達させるでしょう。

しかし、目と耳の両方を同時に使うことやリハーサルという効果を考えると、「読み聞かせ」にはワーキングメモリを発達させるすぐれた効果があることがわかると思います。

5.まとめ

二次の心の理論を獲得する方法をまとめます。

①ワーキングメモリを発達させておく

②言葉の知識(語彙)を増やす

③思考の道具(助詞・操作語・論理語・概念語など)を増やす

④体験(読書も含む)によって総合力を伸ばす

①の「ワーキングメモリを鍛えておく」は今の説明でやりました。

その方法は次の2つです。

(1)遊び

(2)絵本の読み聞かせ

念のために確認しておきますが、幼児期の遊びというのは自発的な遊びが中心です。

自発的な遊びで、熱中し、成功体験があれば最高です。

②の「言葉の知識(語彙)を増やす」の中心は「読み聞かせ」です。

加えて、「言葉かけ」や「会話」などがあります。

③の「思考の道具を増やす」については、講座300で解説しました。

要点は次の2つです。

(1)言葉遣いを悪くさせない

(2)書くのがつらくなる鉛筆の持ち方をさせない

言葉遣いを悪くさせないのは、助詞などの言葉が論理的思考力の基礎になるからです。

書くのがつらくなる鉛筆の持ち方をさせないのは、学校へあがると「書いて考えること」が論理的思考力を実行するときに必要となるからです。

ただし、デジタル機器を使えばよいのではないかという考えもあると思います。

それもあり得ます。

出力方法は鉛筆でもキーボードでも次の点では同じです。

言葉を使って考える

鉛筆でもキーボードでも音声入力でも同じです。

(2)への補足:言葉を使って考えることを苦にさせない

そういうことです。

学校教育の現状では、まだ鉛筆を使って書くことが多いわけですから、書くことが苦にならないようにさせることは大切です。

なお、「鉛筆の持ち方」の前段階は「箸の持ち方」、

「箸の持ち方」の前段階は「スプーンの持ち方」です。

スプーンは1歳くらいから使い始めると思います。

スプーンの持ち方は「握り持ち」→「静的三点持ち」→「動的三点持ち」と発達します。

4歳半までに「動的三点持ち」をめざしましょう。(講座158「鉛筆の持ち方は幼児期に決まる!」)

最後の「④体験(読書も含む)によって総合力を伸ばす」については簡単に説明して終わります。

(1)それまでの自分の体験(自然体験や社会体験など)をもとにして考えること

(2)様々な情報をもとにして考えること

(3)多くの読書体験をもとにして考えること

二次の心の理論のキーワードは「考える」ということです。

「感じる」や「想像する」とは次元が違います。

考えるためには言葉の知識(語彙)だけではなく、体験や情報があると有利です。

「行ったことがある」

「やったことがある」

「ニュースで見た」

「本で読んだ」

そうした体験が、二次の心の理論の獲得に役立つことは間違いありません。

6.総まとめ

この記事のタイトルは「思いやりを育てる方法」です。

どうですか?

「思いやりを育てる方法」がわかりましたか?

最後の最後に全体を整理して終わりとします。

①大人からの視線によって「人との二項関係」を築く(新生児期~)

②おもちゃによって「物との二項関係」を築く(5ヵ月頃~)

③共同注視によって「三項関係」を築く(1歳前後~)

④イヤイヤ期を通して自分の気持ちを「言葉」にできるようになる(1歳半頃~)

⑤絵本の読み聞かせによって言葉を増やし、ワーキングメモリを発達させる(0歳~)

⑥集団遊びでワーキングメモリを発達させる(4歳~)

⑦言葉遣いを悪くさせないことで「思考の道具」を増やす(2歳頃~)

⑧書くのがつらくなる鉛筆の持ち方をさせないことで書くことを苦痛にさせない(1歳~)

⑨様々な体験をさせて総合力を伸ばす(「6歳までに1000の体験」)

こうやって整理しますと、思いやりの心を育てるには、小学校入学前の子育ての仕方がとても重要であることがわかります。

加えて、その能力は入学後の学習にも大いに役立ちます。

一生の財産がこの時代に育まれるというわけです。

①大人からの視線によって「人との二項関係」を築く(新生児期~)

②おもちゃによって「物との二項関係」を築く(5ヵ月頃~)

③共同注視によって「三項関係」を築く(1歳前後~)

④イヤイヤ期を通して自分の気持ちを「言葉」にできるようになる(1歳半頃~)

⑤絵本の読み聞かせによって言葉を増やし、ワーキングメモリを発達させる(0歳~)

⑥集団遊びでワーキングメモリを発達させる(4歳~)

⑦言葉遣いを悪くさせないことで「思考の道具」を増やす(2歳頃~)

⑧書くのがつらくなる鉛筆の持ち方をさせないことで書くことを苦痛にさせない(1歳~)

⑨様々な体験をさせて総合力を伸ばす(「6歳までに1000の体験」)

思いやりの気持ちを育てるのに、ワーキングメモリも必要だということに驚きましたが、納得でした。

娘は現在3歳でイヤイヤ盛りです。言葉を意識しようと思いました。絵本もさらにたくさん読んであげたいと思います。ありがとうございました!

イヤイヤのたびに毎回新しい言葉を言ってやると楽しいかも!(^^)/