講座226 学校教育の近未来・その2

前回の続きです。

引き続き「私の解釈強め」で紹介させていただきます。

2.アプリやデバイスを替えるだけ

3.ガチャ+個別最適化

1.「ガチャ」こそ学校の価値?

多分ですね、その子に適した勉強というのはタブレットで可能だと思うんです。

そうなると学校に行く意味ってあるの?

という話です。

乙武さんは「多様な特性の混ざり合いも重要」だと主張します。

いろんな子が一緒に生活するところに教育的効果があるんじゃないの?

という主張です。

これは多くの人が賛成するでしょう。私も同意します。

でも、学力だけを考えた場合には、いろんな子がいるよりは、

同じレベルの子の集まりの方が先生にとっては教えやすいでしょうし、

子ども自身も差を感じなくて済みます(一時的には)。

でも、そうやって能力別に分けたとしても、

社会に出たらいろんな人がいるのが現実ですから、

そこで自己肯定感が打ちのめされたりするじゃないですか。

【A】多様な混ざり合いも重要

【B】個別に適した勉強も重要

AもBも重要だというのは分かっているのです。

それを両方頑張ってやっているのが日本の義務教育です。

同質の集団に選抜テストするのは高校からなんですね。

だから、小中学校に通う間は「混ざり合い」の環境で勉強しなければならない。

トラブルも起きるだろうし、

教室には勉強が得意な子もいれば不得意な子もいる。

そういう「ガチャ」を受け入れているのが現在の学校です。

で、乙武さんは「分ける時期はこれでいいの?」という意味で成田さんに聞いています。

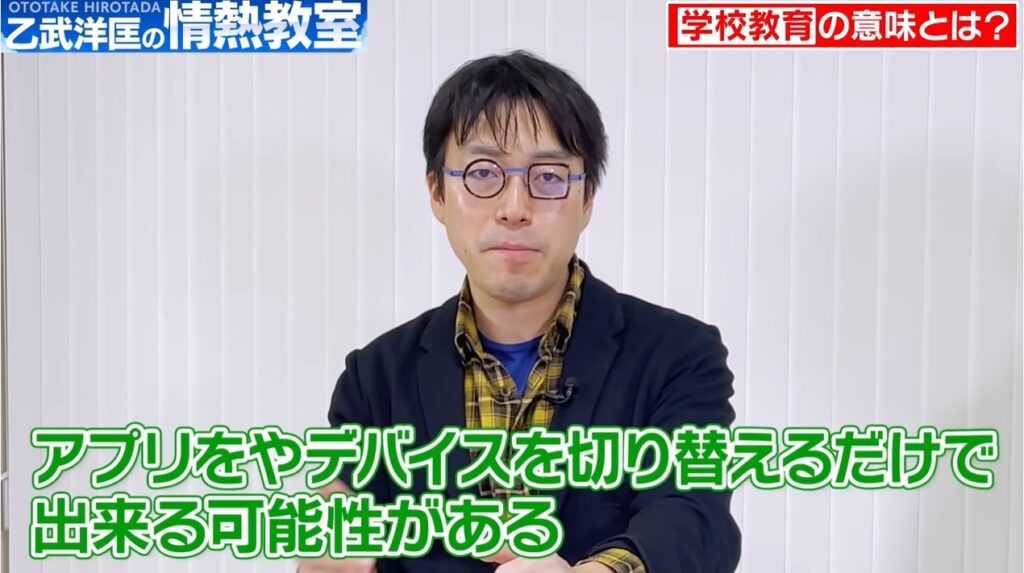

2.アプリやデバイスを替えるだけ

それに対して成田さんはこう言います。

今だったらアプリやデバイスを切り替えるだけで出来る可能性があるじゃないですか。

学校に行って、みんなで生活する時間が2~3時間あるとして、

残りはタブレットを使って自分に適した勉強をどこかの空間で行う。

そういうことが可能だということです。

これ、確かに可能ですね。

講座224で「最近の宿題事情」について書きましたが、

こうした勉強の仕方はもう実際に始まっています。

私に全体設計を任せてもらえるならすぐやりますよ。

そうですねえ。私だったら10歳までは「ガチャ」の集団生活が必要だと考えます。

同時に「読み書き計算」という学力の基礎も等しく必要。

ですから、学校で「ガチャ生活」もしつつ、アプリで「学力の基礎」も保証する。

高学年からはもう「ガチャ生活」は要らないですね。

趣味の合う友達同士のグループで過ごす時期です。

勉強も個性的専門的になるじゃないですか。

ですから生活も学習も選別選択された空間で実施していいと思います。

その代わり、低中学年で実施していた2~3時間の授業は、

メディア・リテラシーや保健や金融や環境などといった「現代の読み書き計算」に充てる。

しかもその授業は全国の専門的な先生がオンデマンドで配信すればいい。

ランチはグループでフードコートに行って、

午後からは図書館とかスタバとかでちょっと自分の勉強をして過ごす。

そんなデザインですね。

で、放課後の部活動はそれこそ社会教育ですよ。

地域に指導者がいて、そこに様々な子が集まって来る。

教師が指導者になってはいけないというわけではありません。

教師の中にも部活をやりたい人がいるわけで、希望者は出るでしょう。

ただ今の勤務体制は本務と部活の区別が曖昧ですし、本務が忙し過ぎる。

誰かが全体を設計しなきゃならないと思います。

そこへテクノロジーが整って来た。

第5波、第6波あたりからだいぶ整って来たと思います。

3.ガチャ+個別最適化

動画の紹介と言いつつ勝手に持論を展開してしまいました。

最後にこの動画の核心となる成田さんの発言を抜粋して終わります。

僕たちって自分の選択に委ねていると、信じられないくらい同じような人間ばっかりと付き合うようになるじゃないですか。なので、国とか義務教育みたいなものが果たし得る役割というのは、それに対するアンチテーゼなのかも知れないなと思っています。

公立の小学校って「ガチャ感」凄いじゃないですか。あの「ガチャ感」みたいなものを人間の人生の中に担保する役割としての義務教育、公立学校みたいなものがこれからどんどん重要になってくるんじゃないかなと思います。

エリート学校や進学校に行くのがあまり効果を持っていないというさっきの話の背景にはそういうものもあるのかもしれない。短期的には自分と似たような進学校に行った方がコミュニケーションも早いし、退屈しないし、効率もいいかも知れない。でも少し長い目で見たら、体験とか社会全体を理解する上では普通の学校に行った方がその人の人格形成にとってはいい効果を持っているのかも知れない。

というわけで、ここで成田さんは【A】の大切さを説いていますが、

それは【B】が可能になって来た今だからこそ言える未来観であることをお忘れなく。

【A】多様な混ざり合いも重要

【B】個別に適した勉強も重要

次回はこの対談の後編の動画を紹介させていただきます。