講座140 覚えてますか?「子育て四訓」

親子の関係性をシンプルに示した名言です。

秩父神社の薗田稔氏が唱えた『親の心得』が原典だと言われています。

今回は「子育て四訓」の解説です。

2.思春期の親子関係

3.思春期「5つの特徴」

4.心でつながるには?

1.乳児期~少年期の親子関係

乳児はしっかり肌を離すな。

これは乳児期の親子関係を表す一文です。

「スキンシップ=愛着形成」ですね。

幼児は肌を離せ、手を離すな。

幼児期の親子関係です。

歩けるようになってますから「下におろす」段階ですね。

でもまだ愛情が必要ですから「付かず、離れず」ということですね。

少年期に入って、手が離れます。

学校に行って友だちと遊ぶようになり、生活範囲が広がります。

でもまだ子どもですからね。手から離れても、親は、

「何をしているのか」を把握していなければなりません。

それが、

少年は手を離せ、目を離すな。

です。

2.思春期の親子関係

ということで、思春期(青年期)はどうなりますか?

ここが今回の本題です。

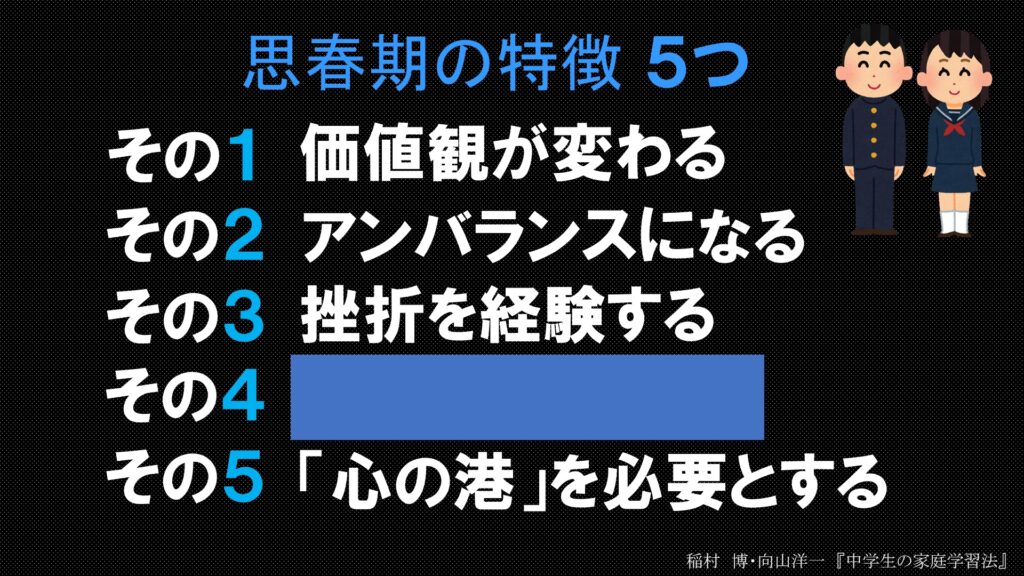

3.思春期「5つの特徴」

講座135で、思春期「5つの特徴」を解説しました。覚えてますか?

その4つ目は何だったでしょう?

こんな感じです。

その4は、「素直になれない」です。

反抗期と言ってもいいでしょう。

親に見られただけでもムカッとしたりします。

口に出したら余計です。

そんな時期ですから、「子育て四訓」の四つ目はこうなります。

青年は目を離せ、心を離すな。

少し寂しいのですが、そういう時期を通るのはダメなことではありません。

「そういう時期なんだ」ということですね。

4.心でつながるには?

じゃあ、目を離して心を離さないって、どうすればいいのでしょう?

これは私の考えなのですが、

➀余計なことをしない。

②淡々と当たり前のことをし続ける。

それがいいように思います。

たとえば「食事を作る」って当たり前のことですよね。

思春期でも腹がへります。

一緒のテーブルで食べる機会はなくなるかも知れませんが「食べること」は必要でしょう。

思春期にはこうした「当たり前のこと」が愛情になります。

「食事を作ってあげる」「洗濯をしてあげる」「送り迎えをしてあげる」…。

直接的なコミュニケーションは少なるかもしれませんが、

「何かひとつ」のことでつながっていれば、それが「心を離すな」になる

と思うのです。

私の子育て講座ではいつも東京ガスのこのCMを紹介させていただいてます。

ご存知ない方はぜひご覧ください。

1件の返信

[…] 講座140 覚えてますか?「子育て四訓」 […]