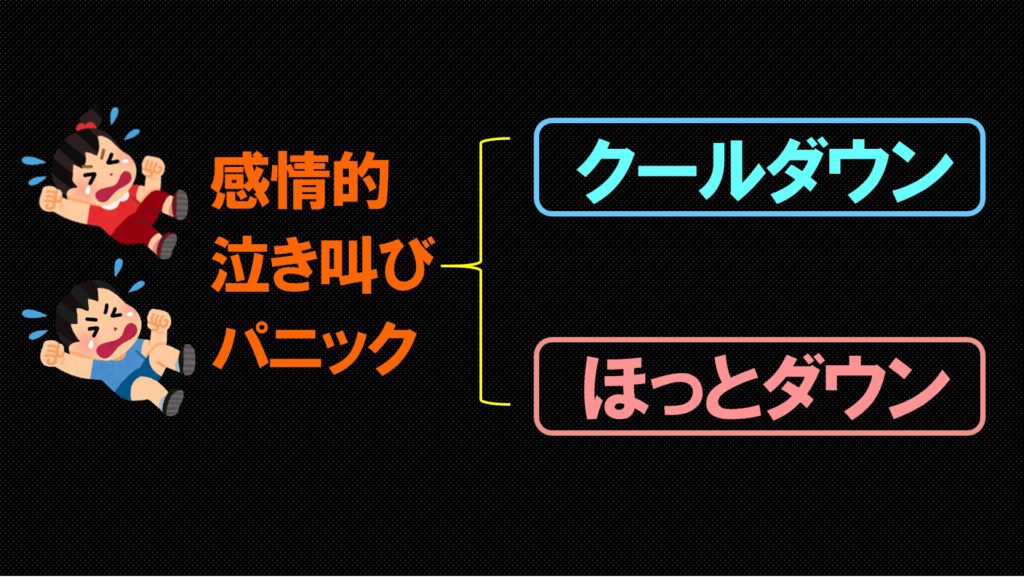

講座40 「クールダウン」と「ほっとダウン」

子どもが感情的になってしまったときには2つの対処法があります。

「クールダウン」と「ほっとダウン」です。

今回はこの2つについてご紹介します。

2.「ほっとダウン」とは?

3.上手なお母さんの共通点

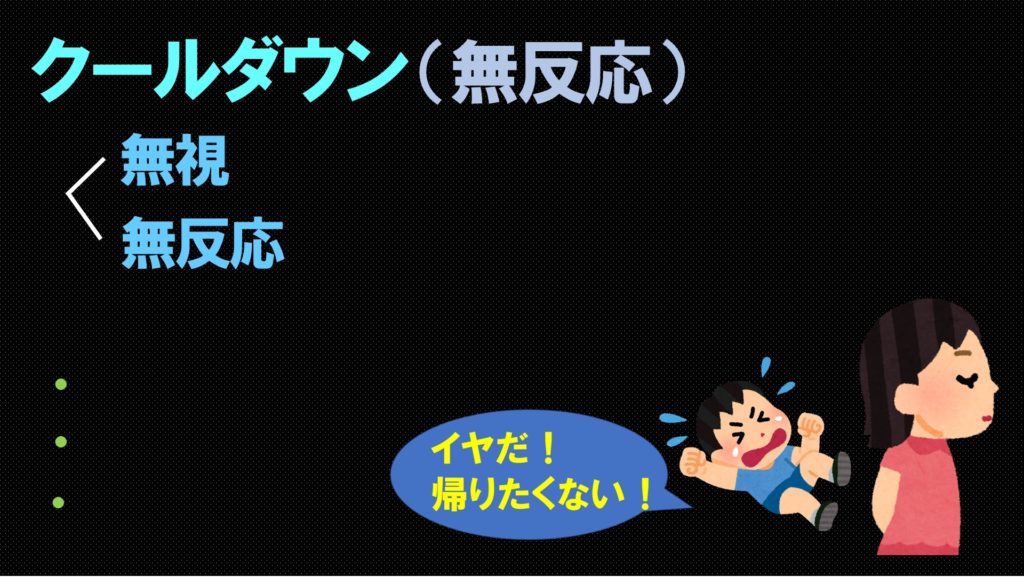

1.「クールダウン」とは?

「クールダウン」とは、反応しない(無反応)という対処法です。

同じような言葉に「無視」というのがありますが、

無視とは違います。「無反応」です。

無視は、「反応しない」+「見ない」です。

無反応は、「反応しない」+「こっそり見る」です。

イラストの子は「イヤだ!帰りたくない!」と泣き叫んでいますね。

おもちゃ売り場から離れたくなくて叫んでいるとしましょう。

それに対してお母さんは反応していません。

でも、これだけでは「無視」か「無反応」かわかりません。

お母さんがそのままどっかへ行っちゃったたら完全に「無視」ですね。

子どものそばを離れず、心の中で気にしていれば「無反応」です。

この「無反応」のことを「クールダウン」と言います。

えっ!そんな簡単なコトなの?

と思われるかも知れませんが「無反応」にはポイントがあります。

そのことには反応しない。

今、この男の子は「イヤだ!帰りたくない!」と叫んでいるわけですから、

そのことに反応しないのが「無反応」です。

ということは、それ以外の話題が出たら反応していいのです。

たとえば男の子が「お腹すいた…」と別な話題をポツリと言ったら、

「そっか!じゃ、おうち帰ろうか」と反応してその場から出る、

というようにです。

そして、その瞬間に、「よく我慢できたね!」と言ってハグする。

実際は泣き叫んでいたわけですが、「お腹すいた…」と別なことを口にしたのは「我慢できた」とイコールなのです。

その瞬間を待ってあげるのが「クールダウン(無反応)」です。

ただし、待つだけではダメな場合もあります。

パニックを起こして子ども自身の力ではどうしようもない場合です。

そんなときは「場所を変える」「水を飲ませる」「ゆっくり呼吸させる」などの助けが必要です。

場所が刺激になっている場合(このときは「おもちゃ売り場」)はよくあることですから、場所をかえて気分転換させるのは大切なことのひとつです。

要するに動物脳にスイッチが入っているわけですから、人間脳が働き始める環境をつくるのが正しい対処法となるわけです。

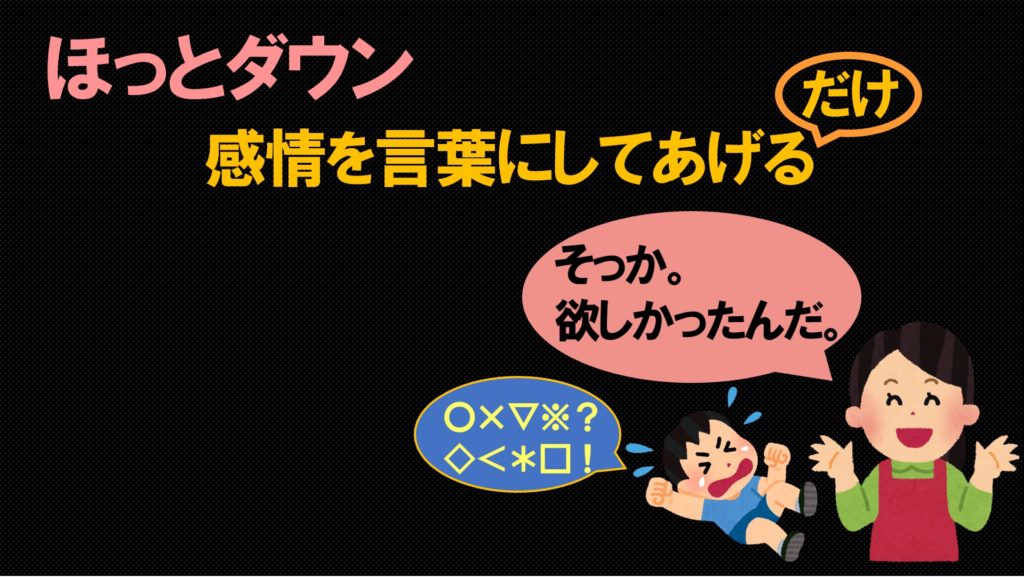

2.「ほっとダウン」とは?

これは東京学芸大学の大河原美以先生が作られた言葉です。

この「ほっとダウン」の方が日常的に有効な場合が多いと思いますので紹介させてください。

感情が高まっているときというのは冷静な判断ができません。

冷静な判断ができないというのは「言葉で考えていない」という状態です。

幼児の場合はよくあることです。

言葉にならないことを言ったり、「バカ」とか「死ね」とか簡単な言葉を深く考えずに使ってしまったりします。

うまく説明できない

それが「感情的」ということなんです。

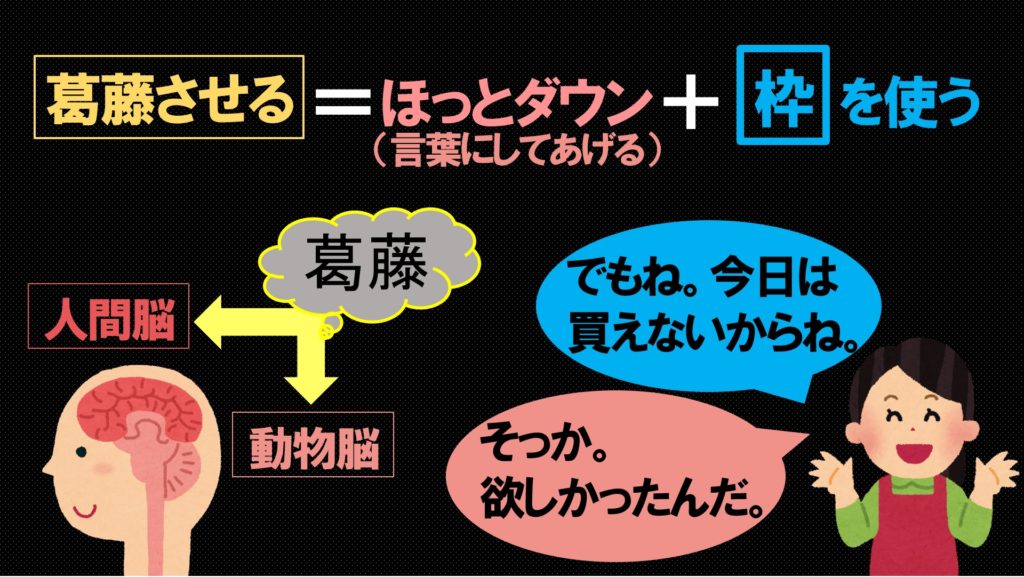

そして、「ほっとダウン」というのは、それを言葉にしてあげる支援です。

感情的になって泣き叫んでいる子に対して、「そっか!欲しかったんだ!」と言葉にしてあげる。

それが「ほっとダウン」です。簡単ですよね。

ただし、この「ほっとダウン」にもポイントがあります。

それは「言葉にしてあげるだけ」ということです。

「今度買ってあげるよ」とか「それウチにあるでしょ」など、余計な言葉は言いません。

「そっか!欲しかったんだ!」

「欲しかったんだね…」

「そっかあ。そんなに欲しかったのかあ」

その繰り返しです。

「感情を言葉にしてあげる」ということは、「気持ちを受け止めてあげる」ということとイコールです。

かっこよく言えば「気持ちを受け止めてあげる」ですが、脳の働きを助ける行為としては「感情を言葉にしてあげる」ということになります。

そして、ここで大事なのは「だけ」という点です。

言葉にしてあげるだけでいい

感情的になっている脳に「言葉」を注ぎ込みます。

子どもの脳はいつかその言葉に気づくでしょう。

ですから同じ言葉がいいのです。

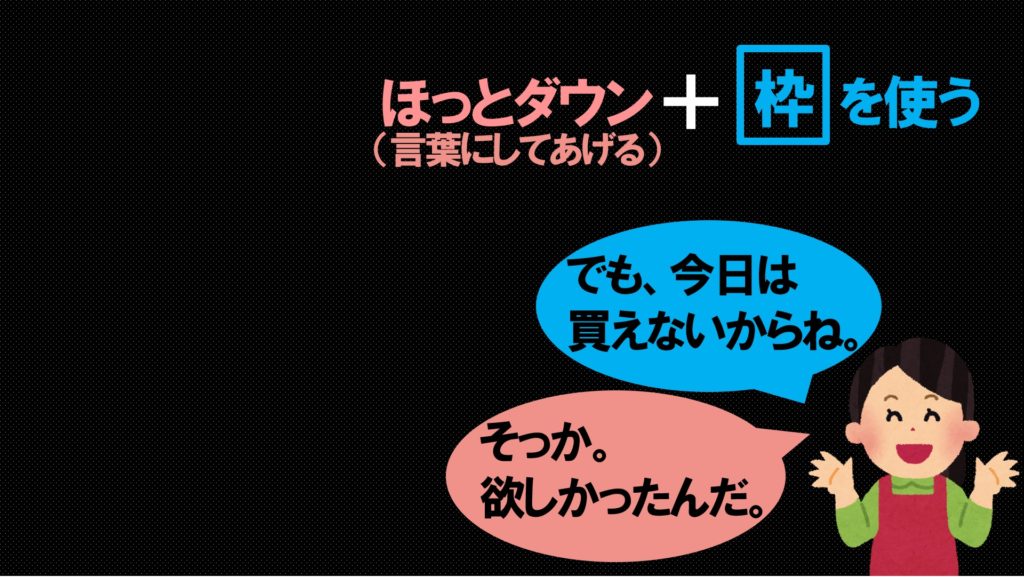

これが「ほっとダウン」という対応の前半です。

後半は次のことをします。

枠の提示

「枠」というのは、善悪や道徳やマナーなどの社会的規範です。

それを年齢に応じて使います。

「でも今日は買えないからね」というのが枠です。

この場合は事前に約束があったのかも知れません。

あるいは母親という大人の判断に従わせる理由があったのかもしれません。

約束を守るのも、親に従うのも道徳的社会的な枠組みです。

念のために言いますが、約束というのは「お互いの合意」があって約束と言います。相手が子どもであろうと、親が勝手に決めたことは約束とは言いません。

この場合、お買い物に行く時に「今日はおもちゃは買わない」というような話し合いがあって、子どもがそれに合意していたのなら、それは約束です。

そして、約束を守ることは道徳として身につけるべきことです。

あるいは、約束はなかったかもしれません。

お母さんがその時に判断したのかもしれません。

しかし、お母さんの判断には理由があったはずです。

お金を払うのは大人の側ですから、お母さんが「今日はおもちゃを買わない」と判断したのなら従うしかありません。

それは「親子」「家族」という社会的な関係からいって基本的なことです。

社会にはこうした「枠」が存在します。

それを年齢に応じて身につけさせるのが子育てです。

そのときに、「無理やりに」ではなく、

「適切な方法」で身につけさせたいですよね。

その方法が、「ほっとダウン」なんです。

「そっか!欲しかったんだ!」(感情を言葉にしてあげる)

「でも今日は買えないからね」(枠の提示)

くり返すのはこの2つだけです。

こうすると、子どもの脳は次の状態になります。

葛藤

感情だけだった状態が、

人間脳と動物脳の間を行き来するようになります。

葛藤が起きたらシメタものです。

それは言葉で「考えている」「迷っている」「悩んでいる」ということですから人間脳が働いているということです。

そして、働いているということは発達しているということです。

人間脳は使えば使うほど発達します。

葛藤していること自体に意味があります。

ですから迷った時点でほめてあげても構いません。

「まよってるんだ!えらいね!」

これも「言葉にしてあげる」ですね。

要するに、人間脳を使わせること!

このことに尽きます。

これをくり返すと、どんどん社会的に成長します。

親の対応が楽になります。

反対に、いつまでも動物脳だけだと親は大変です。

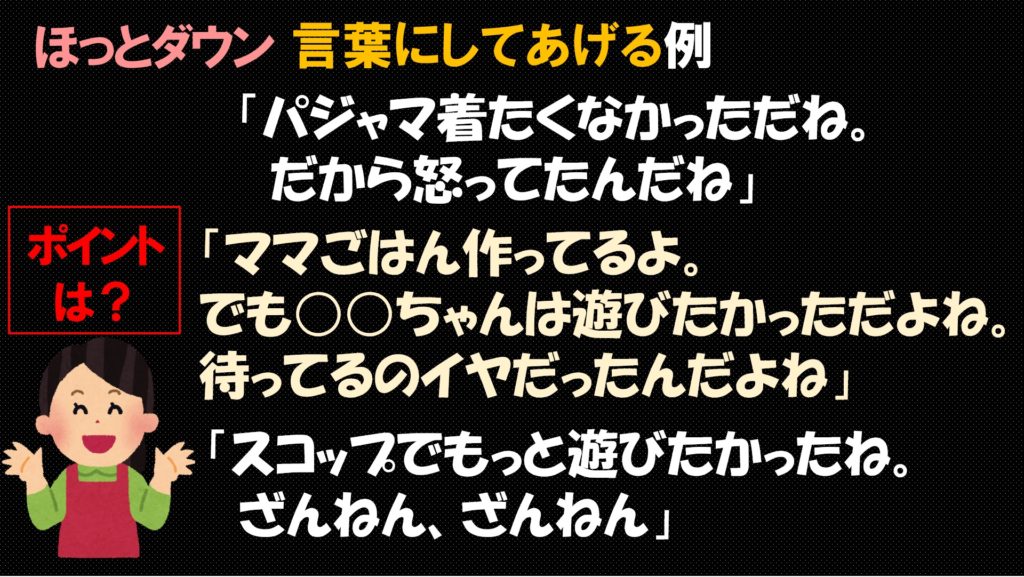

3.上手なお母さんの共通点

最後に、上手なお母さんの共通点を紹介して終わります。

「ほっとダウン」が上手なお母さんはこんな風に言います。

何が共通しているかわかりますか?

過去形

どれも気持ちを過去形にして言ってあげています。

「だからさっきは怒ってたんだね」というように、さりげなく過去の出来事にしちゃってますよね。

つまり、「今はもう乗り越えちゃったね!」という前提にしちゃってる。

子どもが自力で乗り越えられるように支援している

「クールダウン」にせよ「ほっとダウン」にせよ、

どちらも「子どもが自力で乗り越えられる工夫」です。

そのために環境を変えたり、言葉にしてあげたり、枠を提示したりということをしているのです。

このコツがつかめると、子育ては「幸せ」に回転します。

参考論文:

「暴言・暴力に苦しむ児童への対応の方法」(大河原美以)

参考図書:

『子どものイヤに困ったとき読む本』(大河原美以)

『すばらしい子どもたち 成功する育児プログラム』(ウェブスター-ストラットン)

7件のフィードバック

[…] 「講座40『クールダウン』と『ほっとダウン』」https://win3.work/course-40-cool-down-and-hot-down/ […]

[…] 参照:講座40「クールダウン」と「ほっとダウン」 […]

[…] 講座40では「ほっとダウン」というスキルとして紹介しています。 […]

[…] 講座40 「クールダウン」と「ほっとダウン」 […]

[…] ちなみに、もし、その行動をさせたくない時にどうするかについては、講座40「クールダウンとほっとダウン」をお読みください。 […]

[…] 参照:講座40「クールダウン」と「ほっとダウン」 […]

[…] 講座40 「クールダウン」と「ほっとダウン」 […]