講座37 あります!正しい「叱り方」

講座31~34では、「ダメな叱り方」を紹介しました。

講座35~36では、「叱る必要のない子」の育て方を紹介しました。

今回はいよいよ「正しい叱り方」について紹介します。

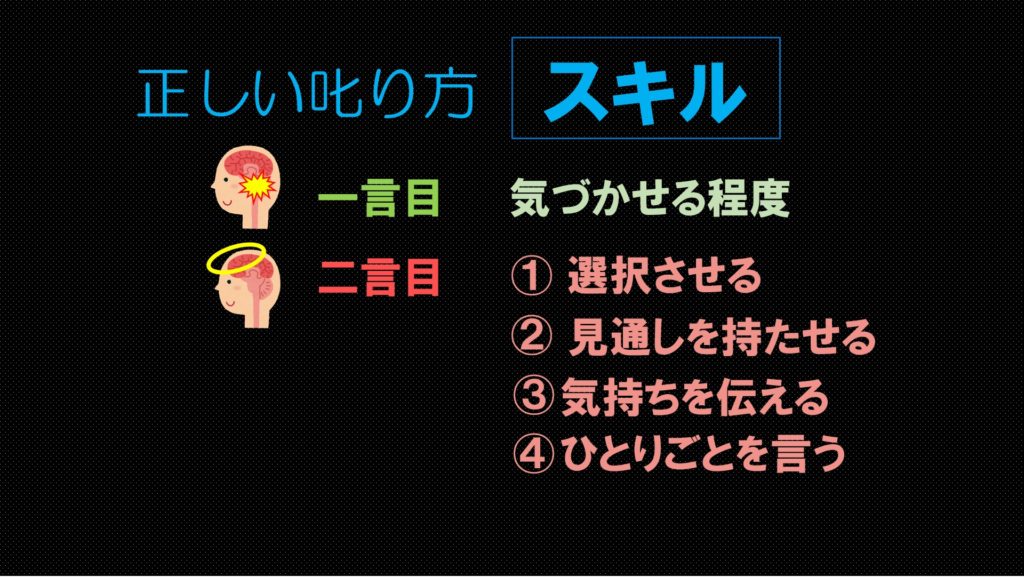

2.正しい叱り方のスキル

3.まとめ

1.正しい叱り方の原則

叱り方には「原則」があります。

①動物脳を刺激しない

②人間脳で考えさせる

これだけです。

これだけを知っていれば「正しい叱り方」ができます。

仕組みを解説しておきましょう。

脳の中心には「動物脳」と呼ばれる部分があります。

ここは「本能」や「感情」に関係する脳です。

その動物の上に「人間脳」がかぶさっています。

ここは「考える」とか「感情をコントロールする」などの働きをします。

覚えておく仕組みはこれだけです。

この仕組みを覚えていれば「正しい叱り方」ができます。

理由は簡単です。

子どもを叱るのは「次に叱られないようにさせるため」だから

つまり、反省させるためですよね。

反省させるためには、考えさせなければダメです。

どうして叱られたのかがわからなければ叱る意味がありません。

そして、考えさせるためには「人間脳」を使う必要があります。

どんな子であっても、この仕組みは同じです。

②人間脳で考えさせる

これが叱る意味です。

しかし、人間脳には弱点があります。

つまり、考えさせるためには動物脳を刺激しないことが必要になります。

①動物脳を刺激しない

ということで、①と②はいつもセットで覚えてください。

でも、覚えるのはこれだけです。

これが「正しい叱り方」の原則です。

2.正しい叱り方のスキル

ここからは具体例で考えましょう。

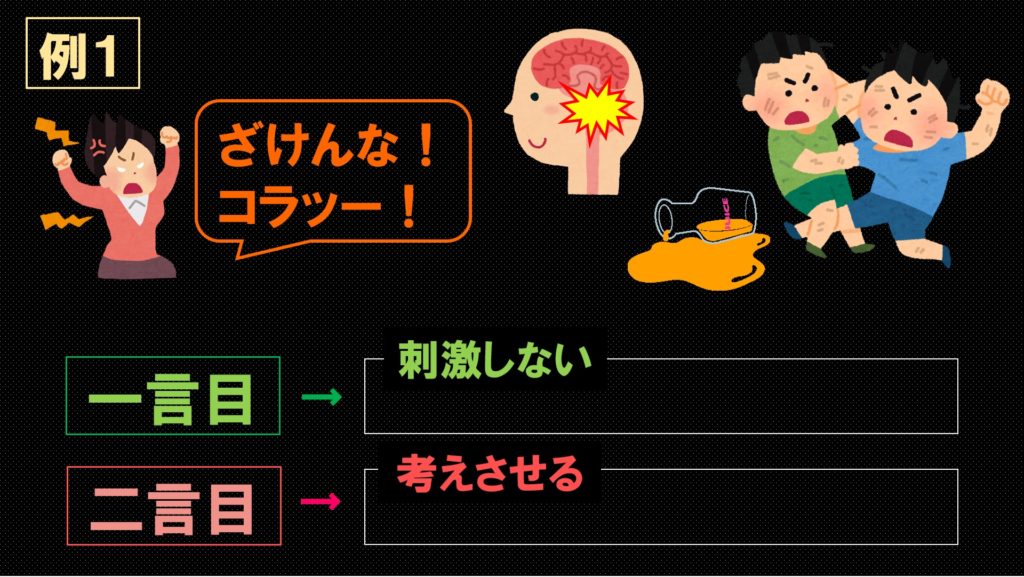

兄弟で暴れていたらジュースをひっくり返してしまいました。

母親が「ざけんな!コラッー!」と怒鳴りました。

これはダメな叱り方ですよね。

動物脳が刺激されると本能である防衛反応が働きます。

3F(闘う・逃げる・固まる)です。

そして、人間脳が働きませんから次のようになります。

反省できない・またくり返す・うそをつく

このことは「ダメな叱り方」で詳しく解説しました。

https://win3.work/lecture-31-how-to-scold/

今回は「正しい叱り方」ですから、その逆をやればよいだけです。

一言目は、刺激しない言葉で争いを止めさせます。

二言目で、この状況について考えさせます。

一言目:「あらっ?」(わざとらしく言って)(気がついたところで)

二言目:「どうしたらいいかな?」

①刺激しない + ②考えさせる

言葉は違っても構いません。

「あらっ」でも「まあ」でも「おやおや」でも構いません。

刺激しないで気づかせられたら何でもいいのです。

ですから、同じ「あらっ」でもドスのきいた声で怖がらせるのはNGです。

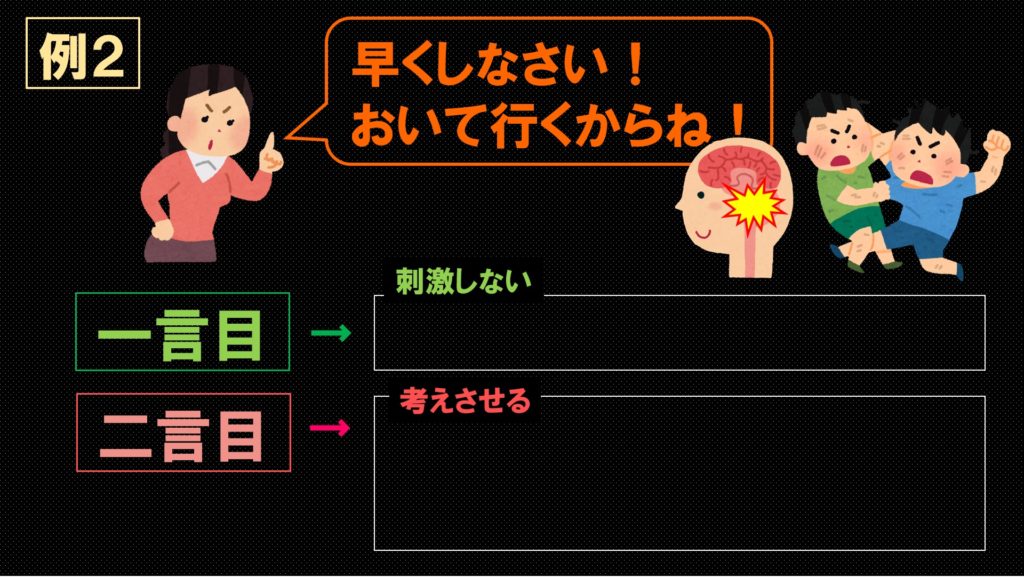

もうひとつ例をあげましょう。

あわてさせるのも動物脳を刺激します。

冷静さを失わせますからね。

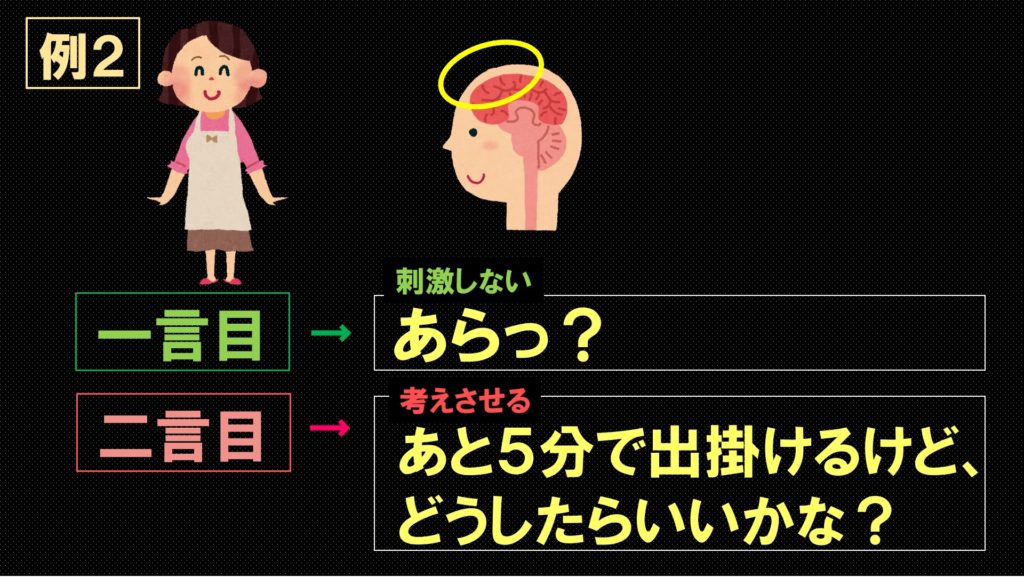

正しい叱り方は次のようになります。

刺激しないで考えさせてますね。

これが正しい叱り方です。

ここまで2つの例をあげました。

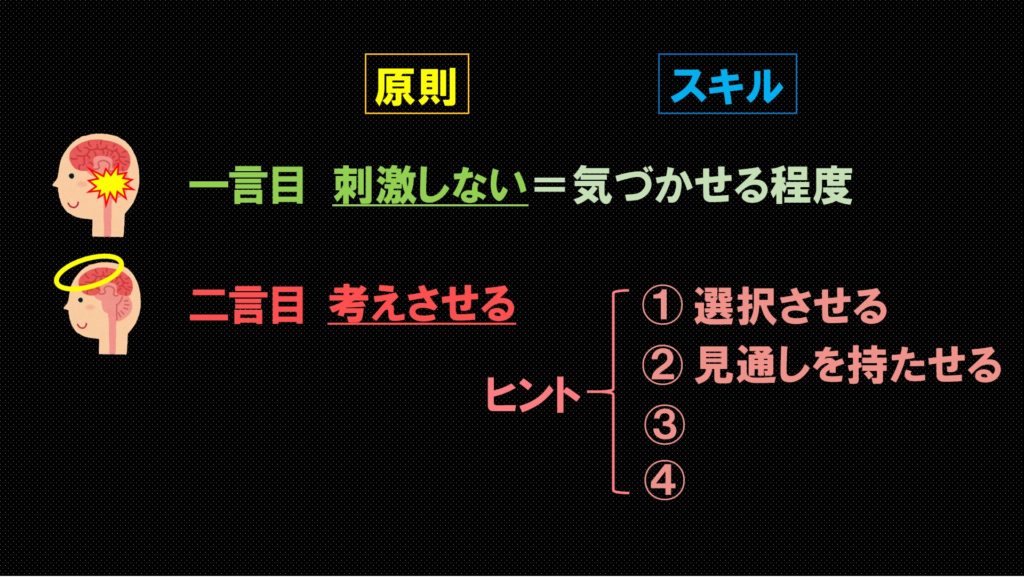

まとめると次のようになります。

例1の「どうしたらいい?」は、「選択させる」というスキルです。

例2の「あと5分で…」は、「見通しを持たせる」というスキルです。

どちらも「考えるためのヒント」を与えるというスキルになっています。

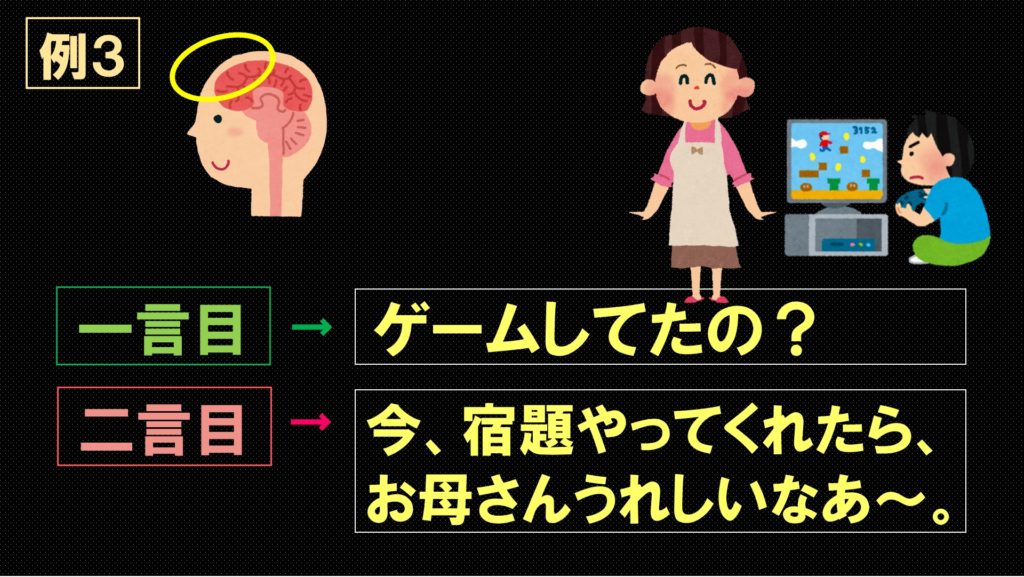

では、この場合はどうでしょう。

一言目は「気づかせる言葉」。

二言目は「考えさせる言葉」です。

たとえばこうなります。

これは「気持ちを伝える」というスキルです。

簡単なことなのですが、案外やっていない親御さんが多いようです。

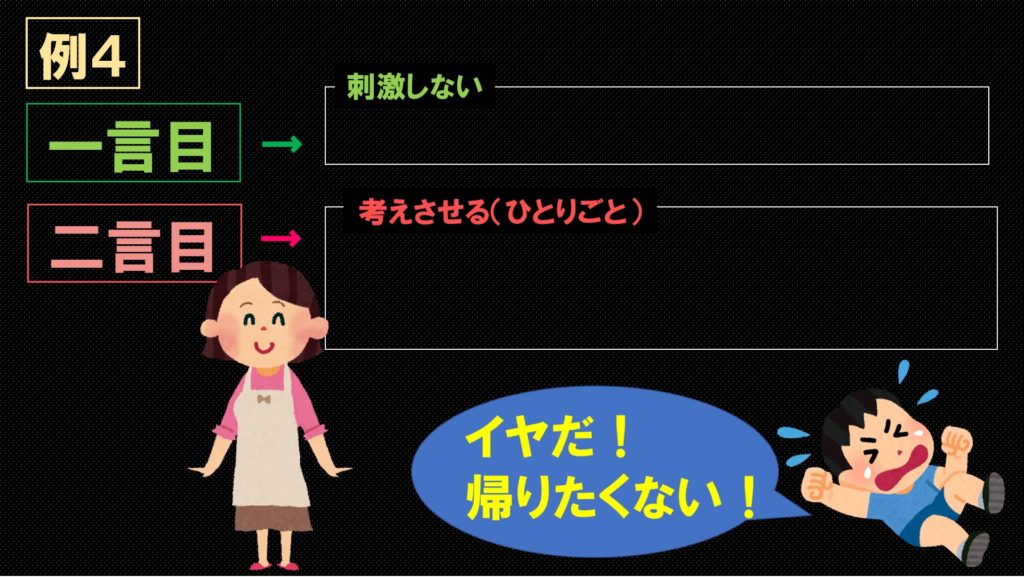

次の場合はどうでしょう。

「イヤだ!帰りたくない!」と言って泣き叫んでいる場合ですね。

こういう場合にもスキルがあります。

「ひとりごとを言う」というスキルです。

どんなひとりごとを言えばいいでしょう。

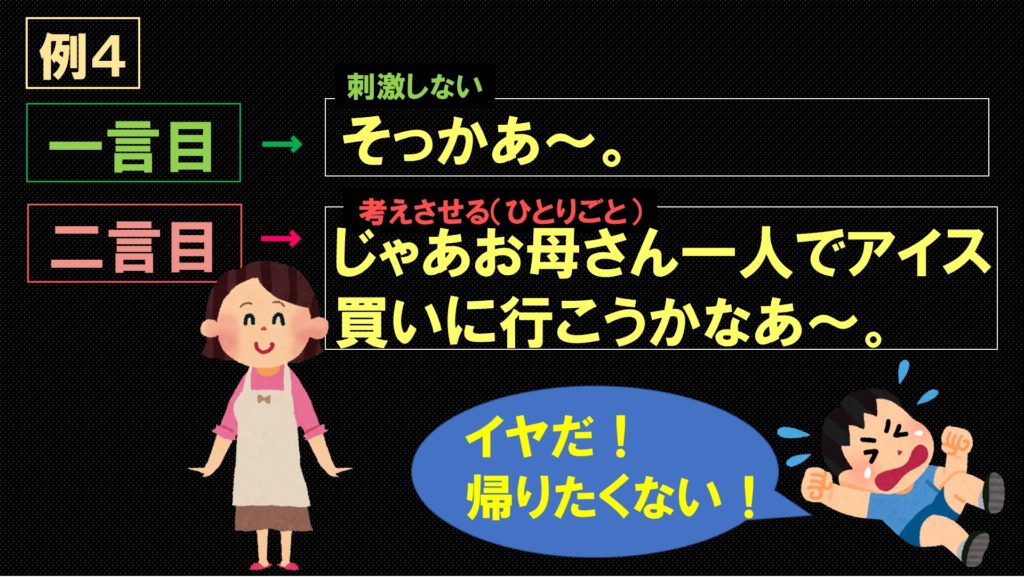

こんな感じですね。

これは案外、使っている人は多いのではないでしょうか。

注意点は一言目を忘れないことです。

この一言目を言わずに、いきなり「じゃあ…」と言い出した場合、

子どもは聞いていない場合があるのです。

「そっかあ~」という一言は、

これからお母さんが何か話すぞ、という合図にもなっているのです。

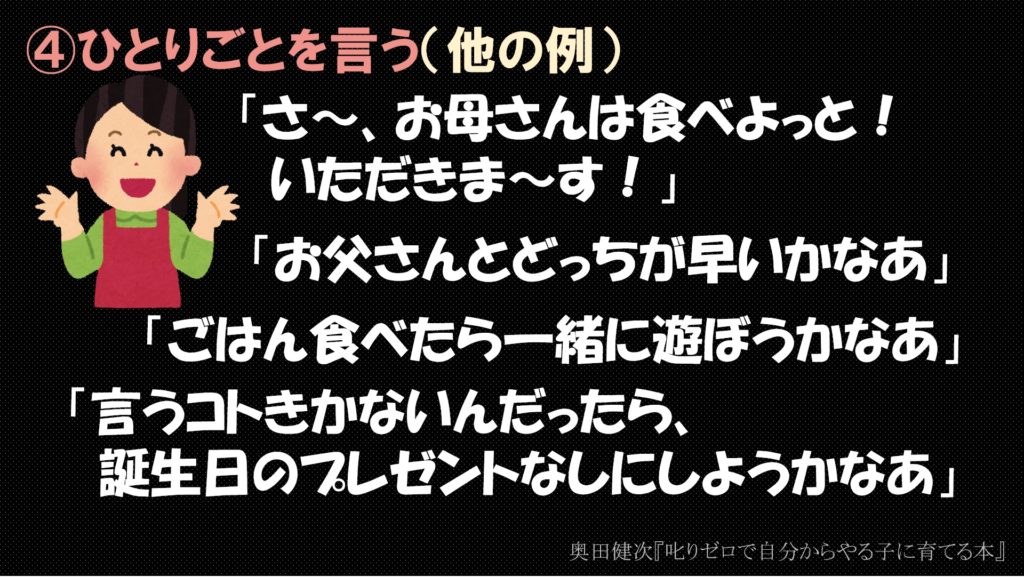

ここで「ひとりごと」の例をいくつかあげておきましょう。

「ひとりごと」は笑って言うのがポイントです!

3.まとめ

原則はこれでした。

スキルは4つ紹介しました。

次回はこの応用編を解説します。

※この講座では次の著書を参考にしました。

奥田健次『叱りゼロで自分からやる子に育てる本』

とてもわかりやすかったです。

ありがとうございます

次の講座もオススメですよ!

週明けにアップする予定です!