講座359 教育格差社会の本質

2.読み聞かせと学力の関係

3.読み聞かせ以前の問題

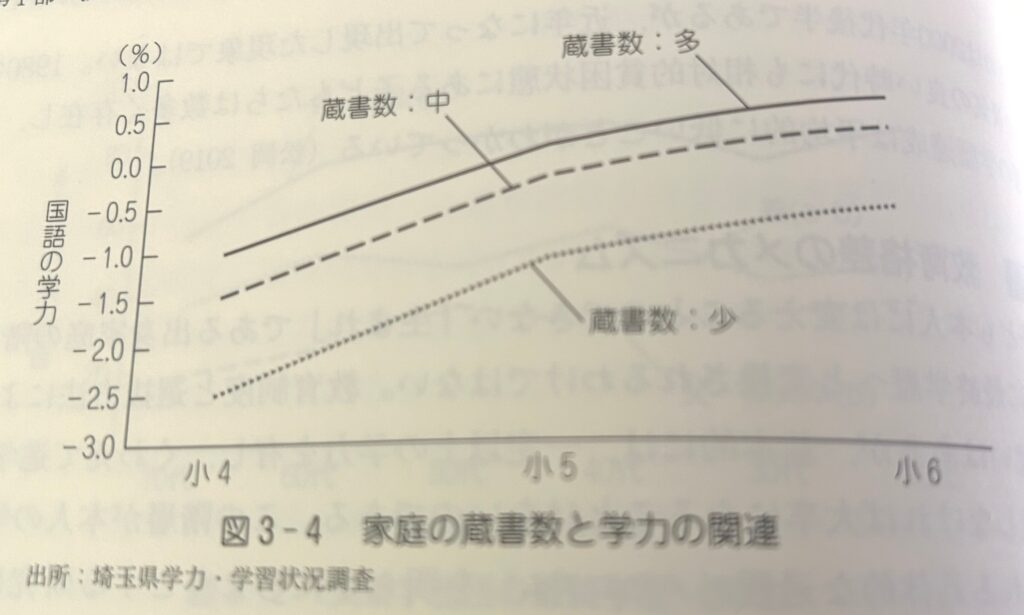

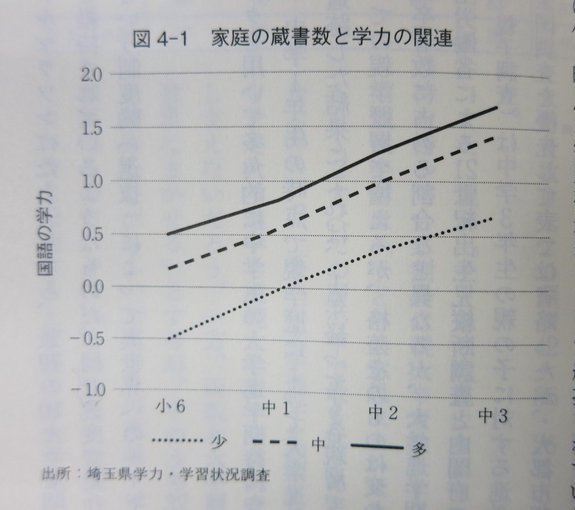

1.蔵書数と学力の関係

本が多い家庭ほど子どもの学力が高い

そのことはグラフからわかります。

興味深いのは、学年が上がっても変わらないという点です。

小学校6年生以降も間隔はほぼ同じです。

縮まったり、逆転したりすることがない。

この事実は次の二つのことを意味しています。

(1)その前から差がある

(2)学校教育はその差を変えられない

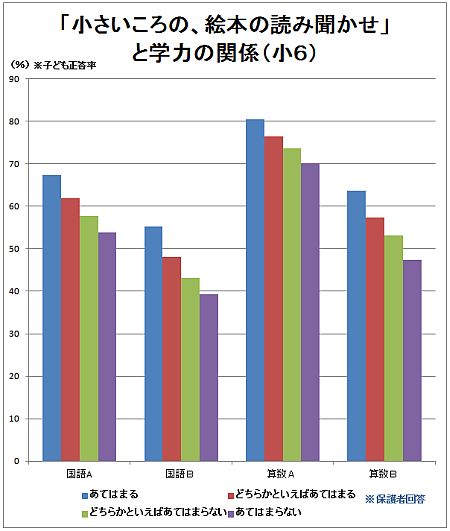

2.読み聞かせと学力の関係

先程のグラフは小4から始まっていました。

では、一体いつから「差」がついているのでしょう?

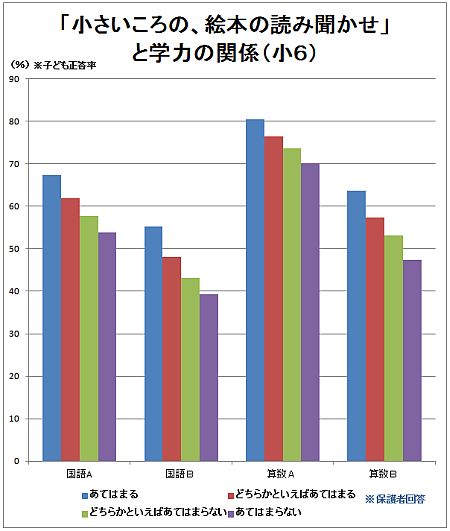

これは、お茶の水女子大学が「平成25年度全国学力・学習状況調査」の結果を分析したグラフです。

当たり前の結果ですが、小さい時に読み聞かせをしていた家庭の子の学力が高くなっています。

また、グラフからは分かりにくいのですが、B問題という発展問題における差の方が大きくなっています。

つまり、次のことが言えます。

幼少期の読み聞かせによって学力差が生じている

ここまではわかります。

では、その「幼少期の読み聞かせ」というのは、

いつから初めて、どのくらい読んでいるのか?

これはもう0歳から始めるのがいいに決まってます。

赤ちゃんは生後1か月くらいから絵本に集中できます。

4ヵ月くらいになると自分でページをめくることもできるようになります。

先日、うちの娘が胃腸炎になりました。

私も体調が悪くて助けに行ってあげられなかったのですが、容体はかなり悪かったようで、

娘はソファーの上でぐったりしていたそうです。

では、その間、孫(10ヵ月)は何をしていたか?

娘の作戦で、ありったけの本を床の上に散らばせて遊ばせておいたというのです。

孫は本好きですから、飽きずにずっと絵本を読んでいたそうです。

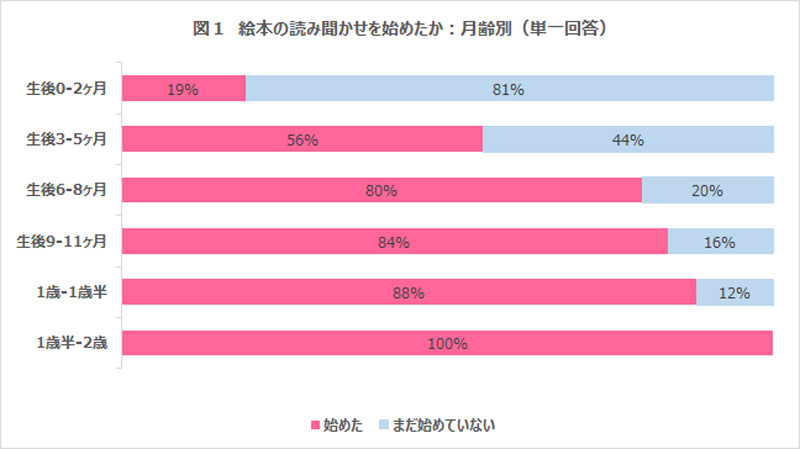

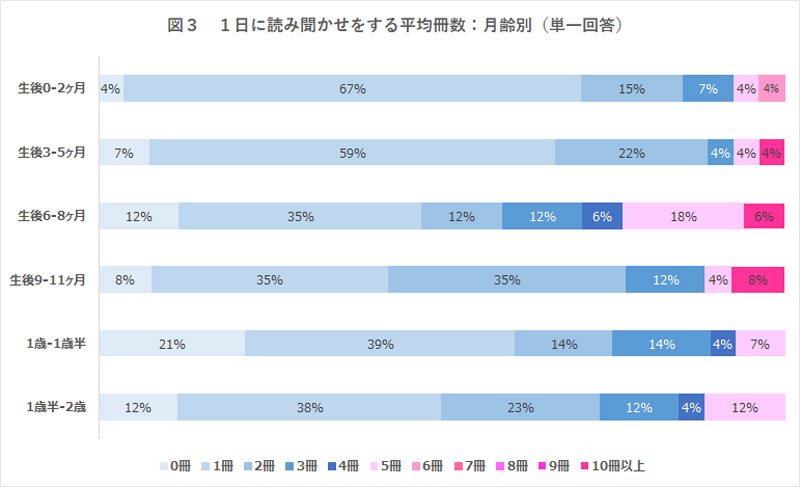

これは「FQ JAPAN 男の育児online」が実施した調査結果です。

1歳半~2歳になるまでには100%の親が読み聞かせをしています。

ざっと8割の親は1歳までにしています。

しかし、0~2ヵ月では19%ですので、0歳から1歳になるまでの間に「差」があるように思います。

私の感覚では、体を動かせない時期にこそ絵本という刺激を与えてあげた方がよいと思うのですが、

・考え方が違うのか?

・そんな余裕のない時期なのか?

・その両方が関係し合っているのか?

とにかく、このあたりに差があるようです。

ちなみに、読んであげる本の冊数は2~3冊が多いようです。

ここで注目したいのは、10冊以上読んだという人が8ヵ月前後に集中していることです。

もしかすると、この頃の赤ちゃんは読み聞かせを欲している敏感期なのかも知れません。

3.読み聞かせ以前の問題

さて、話を学力に戻します。

学力調査の結果と保護者調査のデータとを結合させたお茶の水女子大の分析結果をもう一度見てみましょう。

保護者に対する質問は「子どもが小さい頃、絵本の読み聞かせをしていた」かどうかです。

「あてはまる」と答えた保護者はいつ頃から読み聞かせをしていたのか?

先程のデータから考えると8割くらいの保護者は1歳までにしていたと推測できます。

問題は「あてはまらない」と答えた保護者です。

「あてはまらない」という回答から言えることは2つあります。

(1)小さい頃には読み聞かせをしていなかった

(2)小さい頃から読み聞かせをしていなかった

ここからは私の勝手な想像です。

問題は読み聞かせ以前にあるような気がするのです。

読み聞かせをしたかどうかではなく、読み聞かせをしようと思わなかったということに問題が隠れているように思うのです。

そこにはどんな「差」があるのでしょう?

この差こそ教育に見られる格差の実態なのではないでしょうか?

早稲田大学准教授の松岡亮二氏は次のように主張されています。

どんな環境に生まれたかは、学歴とその後の人生に関連している。

日本は「緩やかな身分社会」といえる。PRESIDENT Online

「身分社会」と言ってしまえる背景には次のことがあります。

義務教育は「学力格差」を縮小できていない。(松岡亮二)

小学校に入学して来た時点で差があり、学校教育を受けてもその差は変わらない。

私は教師だったので、その差を埋めようと尽くして来たつもりです。

手応えを実感したこともあれば、そうじゃないこともありました。

その壁を突き崩すことが出来ないまま、手を放した子もいます。

きっと多くの教師がそういう悔しい思いを経験しているはずです。

日本の学校教育は松岡氏が指摘するように、システムとしては不完全なのだと思います。

ですから多くの学校関係者たちが学校教育の改善に取り組んでいます。

私も私の出来るエリアでそのことに取り組んでいるつもりです。

しかし、その一方で気になるのが次のことなのです。

乳幼児に読み聞かせをしようと思わない保護者がいるのはなぜか?

これは意外と大きな問題だと思うのです。

「毎日に余裕がなくてそれどころではなかった」という親もいるでしょう。

それならそれで別な支援が必要です。

しかし、なかには、

「エッ?赤ちゃんも本を読むの?知らなかった!」

という人もいるはずです。

知識です。

それだけのことです。

その伝達がうまく出来ていないという実態もあるはずです。

そこを変えようとして取り組んでいるのが「赤ちゃん学」です。

現在、「新・赤ちゃん学2023」への予約が10件入っています。

様々な地域の小学校、中学校、高校で実施される予定です。

家庭用もあります。

準備は出来ておりますので、いつでもお申し込みください。

図書館職員として働いていた頃、10ヶ月健診で絵本を配っていました。ただ手渡すだけではなく、その場で読み聞かせも、1組づつ行っていました。イギリスで始まったブックスタートが元の事業です。お母さんには、赤ちゃんとのコミュニケーションツールとして、絵本を勧めていました。そういった事業が、もっと盛り上がるといいなと感じました。絵本は買う余裕が無ければ、図書館で借りれますし、2、3冊なら、数分で読み聞かせできますし、お金も時間もそれ程かからないかなと。因みに、私は、毎月数冊絵本が届くサービスを利用していました。

図書館職員。憧れの職業です!

出産時に本をプレゼントするサービスもいいですね!

やってる自治体あるかも知れませんね。

アイディアが湧いて来ます!