講座307 学校の先生は大変なのか?

ニュースなどで「学校の先生の仕事はブラックだ!」などとよく言われます。

ネットで検索すると「ブラック」どころか「ブラック過ぎる」というワードがよく出て来ます。

Twitterでは、学校の先生方がその大変さを嵐の如く愚痴っています。

学校の先生は本当に大変なのか?

この問題について私なりの角度から解説してみたいと思います。

2.「ブラック」を打ち壊す5つの方策

3.14時25分には学校を出て買い物をして自宅に帰る毎日

4.仕事だけど「仕事」と言えない仕事

1.「ブラック」と言われる要因

ネット上には次のような要因が出ています。

(1)月の残業時間が80時間を超えている教師が多い

(2)何時間働いても月給は固定

(3)「自主的」にやらざるを得ない仕事が多い

(4)深刻な人手不足(病休による欠員、なり手の不足)

(5)問題行動、保護者への対応などによるストレス

全部を解説したらキリがないですし、暗くなりますので、ここでは(1)についてだけ解説します。

厚生労働省が定めている「過労死ライン」は月の残業時間が80~100時間です。

学校の先生には、この過労死ラインを超えて働いている人が多いようです。

どのくらい存在しているかは調査によって幅があります。

3割~8割と言われています。

確定できませんので、私の経験をもとに具体的にイメージしてみましょう。

たとえば、中学校ですと部活がありますし、小学校でも教員が少年団活動の指導者になっている場合もあります。

そうすると練習が終わって職員室に戻って来るのが18時半とか19時です。

そこから、やらなければならない仕事を始めます。たとえば運動会の提案文書を作るとかです。

「やらなければならない仕事」というのは、そういう学校全体に関わる仕事のことです。

その仕事に1時間使ったとしましょう(他にも複数あるので実際には終わりませんが)。

そこから「個人的な仕事」が始まります。

作品の掲示やテストのマル付けなど「個人的な仕事」はこまごまと複数あります。

それらを片付けてやっと、最後の最後に「明日の授業の準備」となります。

この時点で20時とか21時だとしたら、続ける気力が出ると思いますか?

普通の人はお腹が空くでしょう。帰りたくもなるでしょう。

家族がいない若い先生なら帰宅はあきらめて職員室でコンビニ食を済ませます。

ただし、職場によっては、遅くまで残ることを規制していますから「残って仕事ができない」ということもあります。

特に最近は、長時間勤務を縮減させる圧力が強まっているので残業はしづらくなってきています。

こうした理由から「授業の準備」には力を入れられないという実態があります。

でも本当は、多くの教師がここに時間をかけたいと思っているはずです。

しかし、その時間を見いだせないのです。

しかも、どんな風に授業の準備をしたらいいのかというスキルを多くの教師は身につけていません。

そのようなスキルを身につけていなくても教員免許が取れるからです。

そこが「ブラック」の本質です。

さて、21時に仕方なく退勤したとして、その日の勤務時間は「残業5時間」です。

これを(月)~(金)まで続けて25時間の超勤。

4週で100時間です。

中学校は部活、小学校も地域行事や少年団の大会などがあって土日が全部休めることはないのですが、それらを加えなくても「過労死ライン」は超えてしまいます。

それでいて子どもたちへの「授業の質」は保障できない。

そういう仕組みです。

もし、教師個人が「教え方」を勉強するとしたら、こうした生活の中で時間を切り出してやるしかありません。自主的に。

普通はそんな生活は無理です。

帰宅してから少しでもゆっくりしたいですよね。

ビールも飲みたいし、野球も観たい。ゲームもしたいし、睡眠時間も確保しなきゃならない。

家庭があれば家事や育児だってあります。

教員という職業は「個人の生活」と「児童生徒のため」という使命とをバランス良く保障してくれるものであるべきなのですが、そうなってはいない。

そこが「ブラック」の本質です。

2.「ブラック」を打ち壊す5つの方策

では、どうすれば「ブラック」ではなくなるのか?

私の考えはシンプルです。

【基本方針】教師個人の生活に余裕を持たせ、授業の質を上げる。

プロフェッショナルと呼ばれる職業には余裕が必要です。

まずはそこから着手しましょう。

この基本方針に基づいて、どのような改革をすればよいのかを以下に述べます。

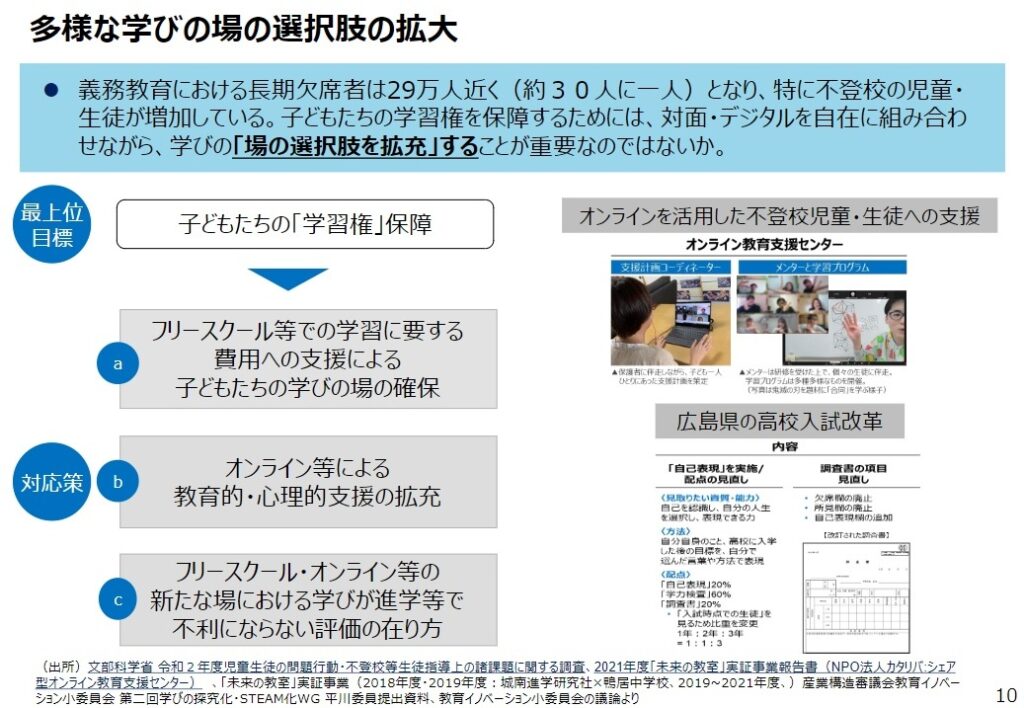

その際、2022年9月22日に経済産業省で開かれた教育イノベーション小委員会の「中間とりまとめ」が私の考え方に近いので、その資料を中心に使わせていただきながら解説します。

(1)「時数確保ありき」をやめる

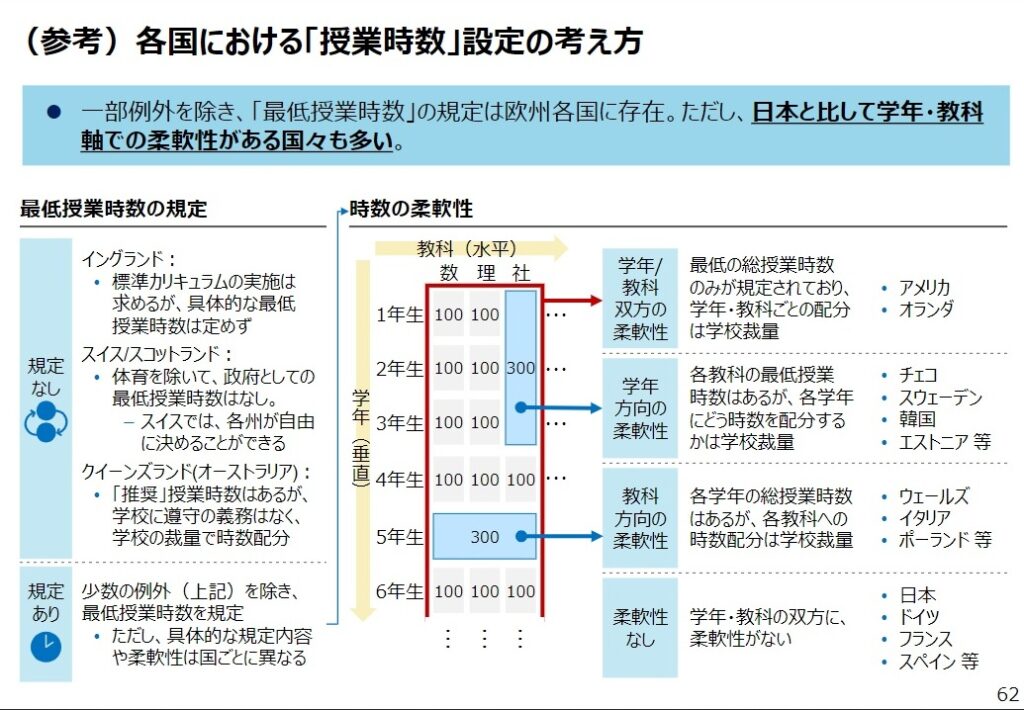

日本の学校のは国が定めた「標準授業時数」を確保しなければならないことになっています。

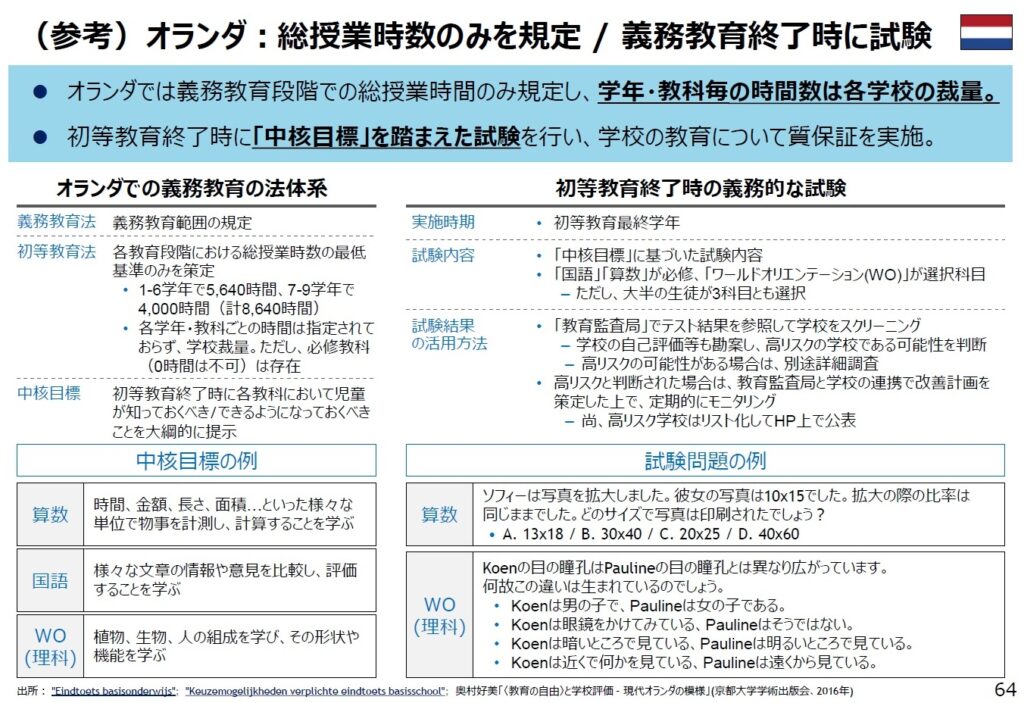

しかし、世界に目を向ければ、「最低これだけ」という最低授業時数を定めている国もあれば、「最低時数さえ設定していない」という国もあります。

また、アメリカは授業時数が州ごとにバラバラですし、

フランスの小学校は(月)(火)(木)(金)の週4日制ですし、

シンガポールの小学校は1時間の授業が30分で1日10コマですし、

韓国の小学校高学年は年間2176時間も授業をしています。(「諸外国にいける教育課程の基準」国立教育政策研究所)

どれが適切なのかを断言することはできません。

どの国も「我が国の教育が最高だ!」と言うかも知れませんし、

どの国も「現状に行き詰っている」かも知れません。

しかし、その上で言うのですが、日本の授業時数はキッチリし過ぎていると思います。

国が定めた標準授業時数を確保することに躍起になって、確保さえしていれば一安心という風潮があります。横並びの安心感ですね。

これだと中身がどうでもいいように思われますよね。

もっと柔軟にすべきではないかというのが私の意見です。

授業時数は各学校(学年・教科)に任せる。

下は教育イノベーション小委員会の資料です。

学年や教科ごとに授業時数を定めている国は結構あります。

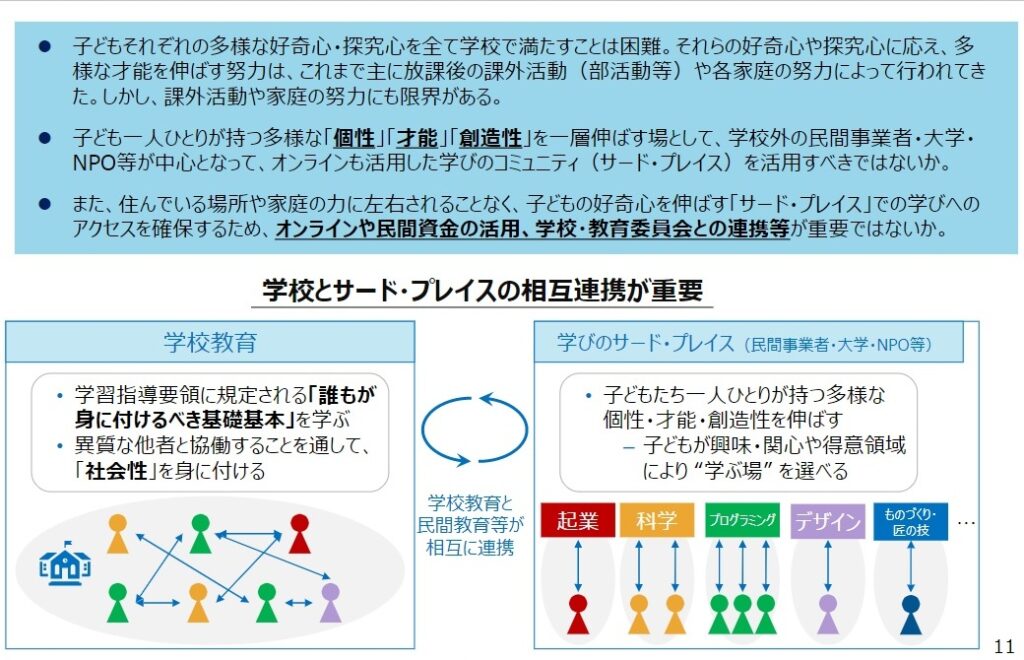

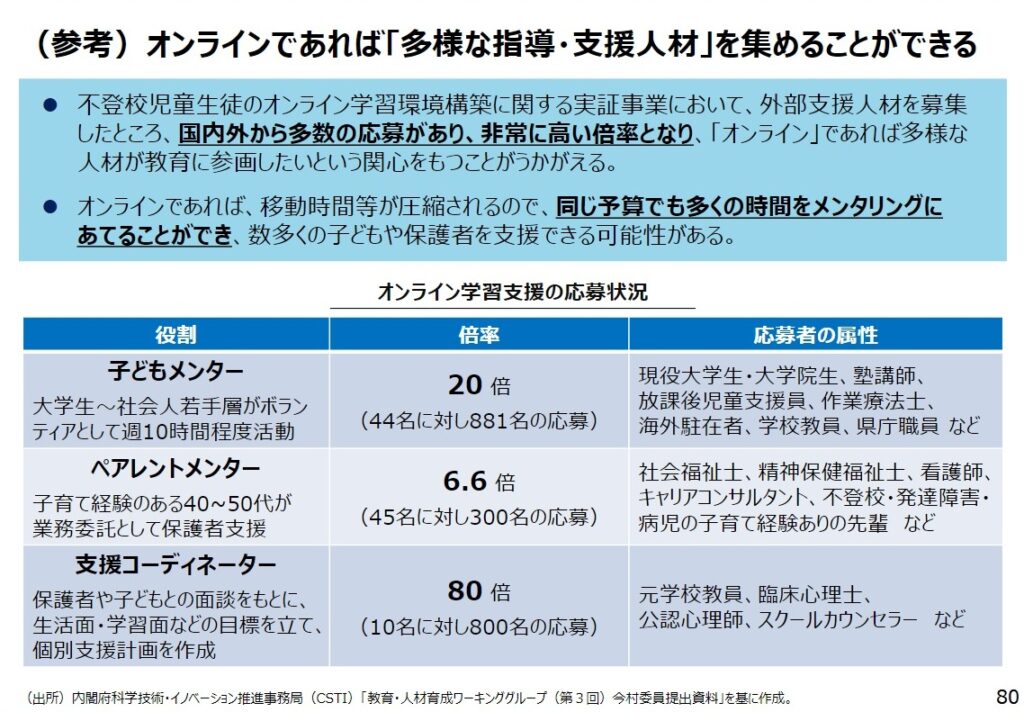

(2)サードプレイスとの連携

すべての授業を学校の先生がやる必要はありません。

第三機関(その内容に応じた専門家)の助けを得て授業を実施する仕組みを拡大させます。

オンラインが可能になったおかげで授業者を集めやすくなっています。

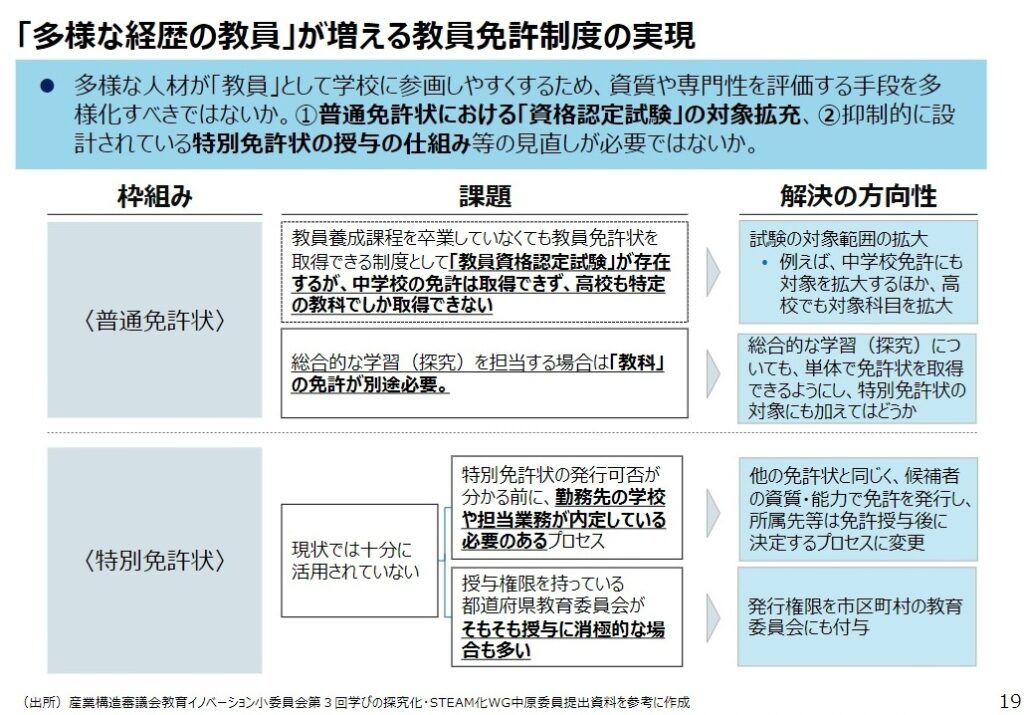

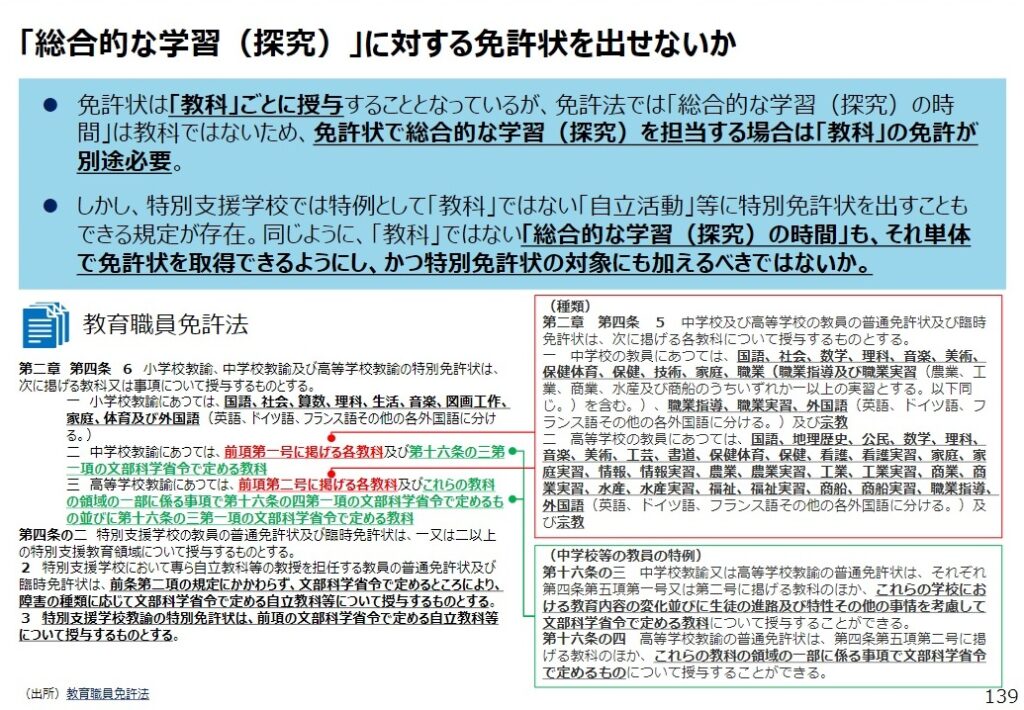

(3)教員免許の発行権限を市町村にも付与する

このことによって、

①地域に根差した人材育成が可能になります。

②インターンシップ制を敷いて市町村の教育長が任命することが可能になります。

②について補足します。

大学を出て1年間仮免許で働きながらスキルを身につけ、1年後には本人の実感と採用者側の判断に基づき、本採用を決めるというシステムを敷くことができるということです。

このことにより自殺者や途中病休者が減ると思います。

スキルを身につけたのちに子どもの前に立つので長時間労働も減ります。

また、免許を細分化することによっても多様な人材を集めることが可能になります。

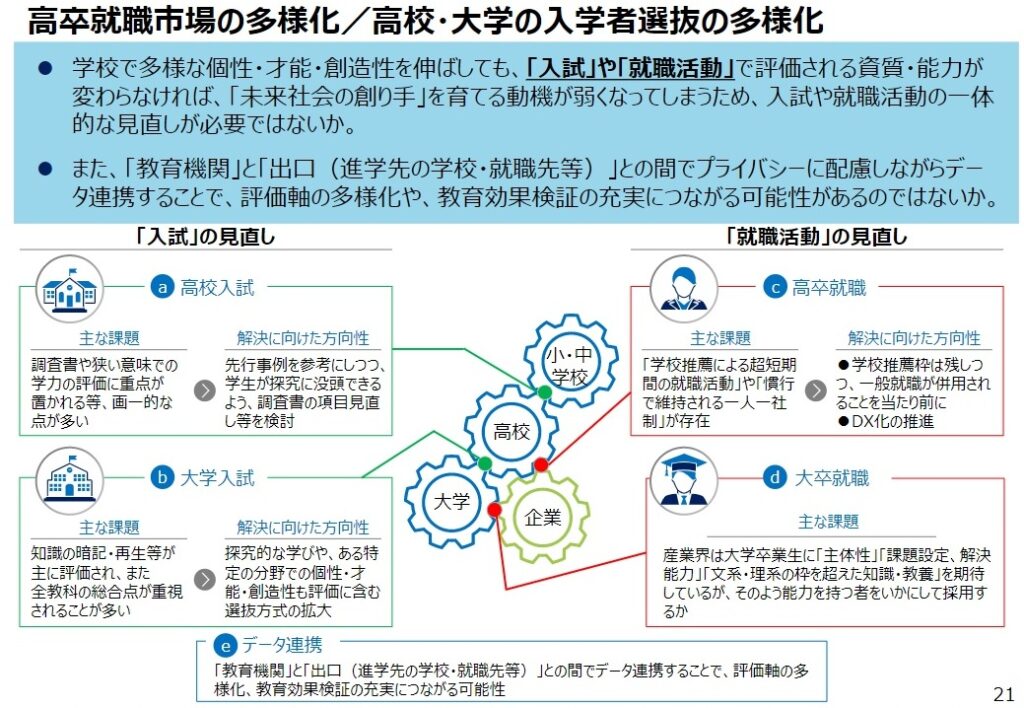

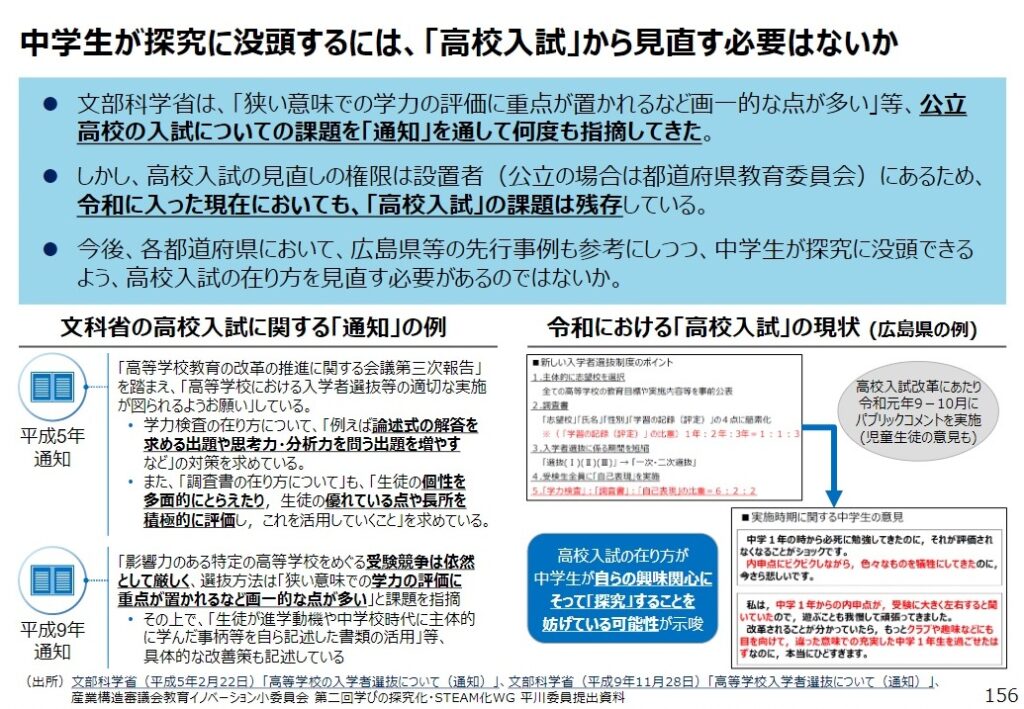

(4)入学者選抜の多様化

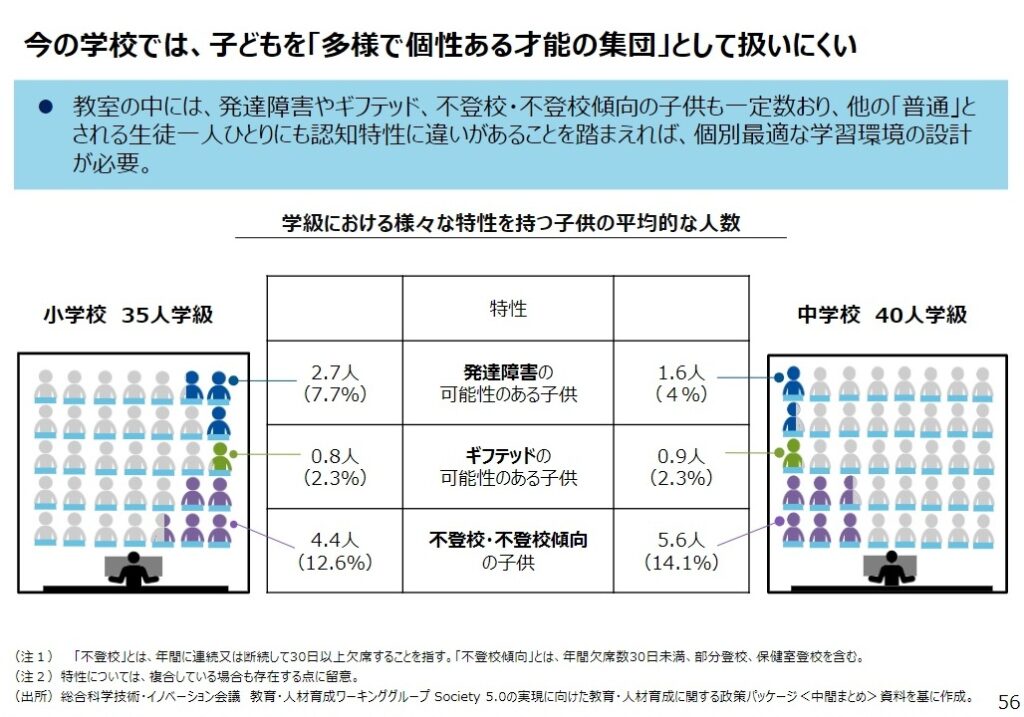

現在は高校入試も大学入試も「狭い意味での学力」「知識重視」に偏っています。

ギフテッドなど個性的な能力を持った児童生徒はここでふるいにかけられます。

子どもの興味・関心・得意を伸ばす仕組みが、高校・大学教育という場にこそ必要なはずです。

したがって、その選抜方法を多様化させます。

このことによって、小学校・中学校の授業も「テストありき」「知識ありき」ではなくなるでしょう。

子どもたちの自己肯定感が守られ、問題行動も減るはずです。

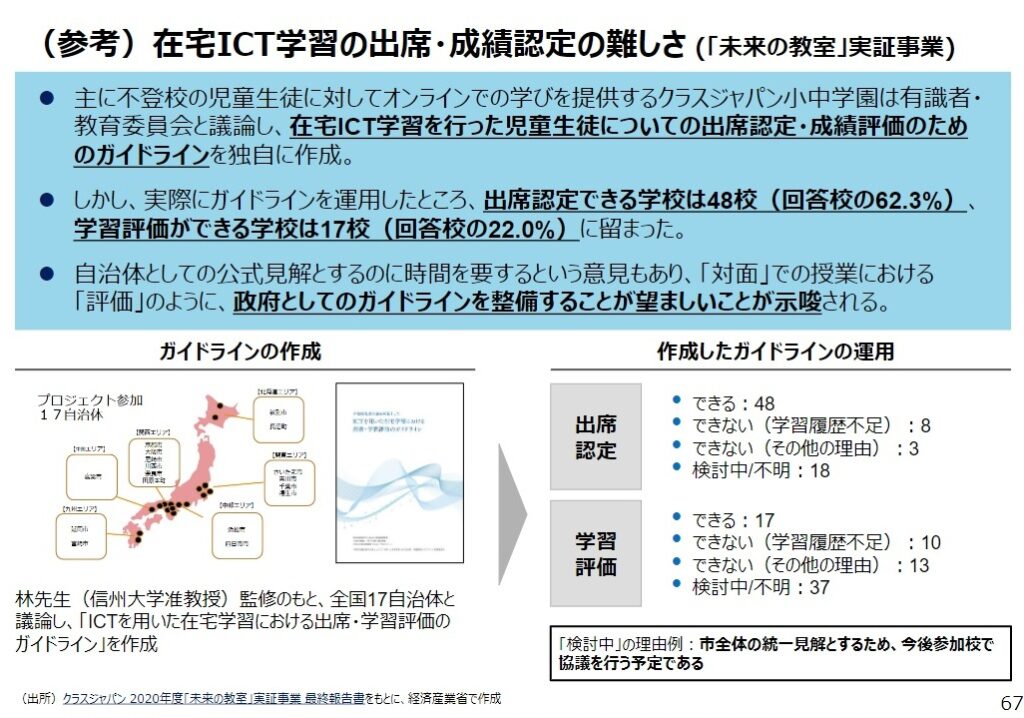

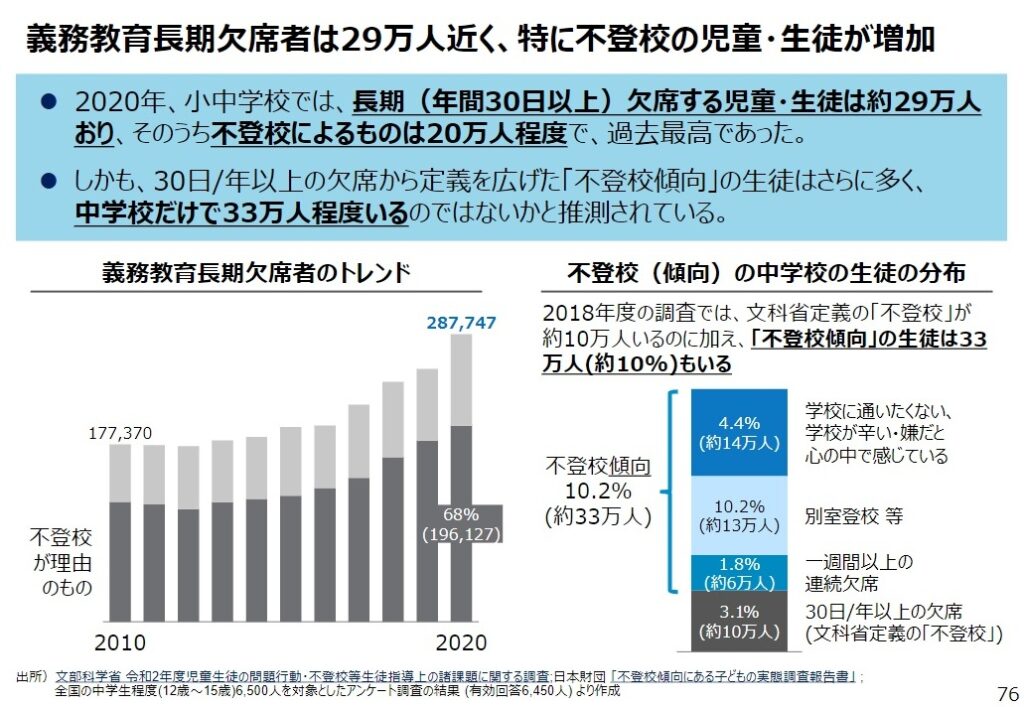

(5)オンライン授業を「授業」として認める

現状、オンライン授業は実施しても授業時数としてカウントされませんし、出席扱いにもなりません。

これを「授業」や「出席」として認めることで多様な学びの場が生まれます。

すぐに思いつくのは、コロナなどで休校になった場合の授業です。

せっかく教師がオンラインで授業を実施しても時数に認められないというのはどういうことでしょう?

ボランティアでしょうか?

やってもやらなくてもいいのでしょうか?

もしこれが授業として認められれば、不登校児童生徒への授業も可能となり出席扱いにできます。

毎日にように家庭訪問をしてプリントを置いて帰るよりずっとお互いのためです。

どうしてこれが認められないのでしょう。

3.14時25分には学校を出て買い物をして自宅に帰る毎日

【基本方針】教師個人の生活に余裕を持たせ、授業の質を上げる。

この基本方針のもとで、どんなことが出来るかを述べてみました。

(1)「時数確保ありき」をやめる

(2)サードプレイスとの連携

(3)教員免許の発行権限を市町村にも付与する

(4)入学者選抜の多様化

(5)オンライン授業を「授業」として認める

このくらいやれば教師個人に余裕が生まれて授業の質が上がるのではないでしょうか。

イメージとしては現在のフィンランドの教育のような感じです。

国士舘大学の岩間 浩教授はフィンランドの教員の一日を次のように記述しています。

プロフェッショナルな仕事がそうであるように、教師に自由な時間が与えられている。

ある中学校の国語の教師は週に24時間(1時間は45分)教え、

決して少ないとは言えないが、教える生徒数は少ない。

8時に授業が始まり、間に15分ずつの休憩を取り、昼休みは職員室というより休憩室でくつろぐ。

そして、最後の6時限が終了して間もない14時25分には学校を出て、買い物をして自宅に帰り、

帰宅した子どもの相手をしたり、夕食の支度をしたりして過ごす。

勤務時間は一応16時までであるが、16時になると、学校には誰もいなくなる(一般企業も8時から16時まで)。

教員は現在75日の休暇をとることができる。

こうした状態は、教師の本務は授業であり、授業以外の負担はできる限り少なくするという原則が生きているからである。「学力問題と基礎・基本―初等教育の原点を求めて―」(岩間 浩)

こうした生活が可能だということは、やろうと思えばできるということだと思います。

やっている国があるのですから。

14時25分には学校を出て、買い物をして自宅に帰る毎日だったら余裕が生まれますよね。

4.仕事だけど「仕事」と言えない仕事

児童養護施設をご存知ですか?

保護者のいない児童や虐待されている児童など、社会的な養護が必要な児童が生活する場です。

2019年時点で全国に605カ所あり、約2万5千人の子どもたちが生活しています。

この施設には次のような専門職員が勤務しています。

- 児童指導員・保育士:保護者に代わって子どもの養育を担う

- 嘱託医・看護師:子どもの健康をサポート

- 栄養士:子どもの栄養や食生活をサポート

- 個別対応職員:虐待を受けた子どもを個別にサポート

- 心理療法担当職員:虐待を受けた子どもを心理面からサポート

- 家庭支援専門相談員:親子関係の再構築を図り、子どもの家庭復帰をサポート

- 里親支援専門相談員:里親委託の推進や地域の里親をサポート

- 職業指導員:社会生活ができるようなスキルを指導

楢原真也氏は、東京都清瀬市にある児童養護施設「子供の家」に勤務し、これらの職員を統括する立場にある方です。

その楢原氏は次のように言います。

職員は子どもと生活をともにし、最も近くにいる一方で、

給料をもらい、仕事という役割で彼らに接する。

良くも悪くも職員として求められる最小限のことを終えてすぐに帰宅しようとする者もいれば、

良くも悪くも仕事以上のかかわりをしようと熱心な者もいる。

予定があって早く帰りたくても、子どもにとって重要な瞬間に立ち会えば、勤務時間後も傍にいたいと感じる(あるいはいざるをえない)ことだってあるし、

暴言や暴力の標的になれば「顔も合わせたくない」と思うことだってある。(でも仕事である以上は放棄するわけにはいかない)。

この両義性は、子どもたちに対しても、「職員はあくまで『仕事』として自分に接しているのだ」という現実を、さまざまな場面で突きつける。

多くの職種においては(たとえばアパレル店員や定食屋の主人が)、「どうせ仕事でやってるんでしょ」と利用者から責められることはまずない。

しかし、私たちの仕事は子どもの世話をするとともに、彼らとの間に適切な関係を築くこと自体が目的になる。『こころの科学』第215号

学校の先生の仕事にも共通する部分があります。

退勤時間になれば、帰ろうと思えば帰れます。

でも、「子どもにとって重要な瞬間」に出会えば、多くの教師は帰ることを躊躇するでしょう。

仕事だけど仕事じゃない。

教師の仕事には勤務時間はないようなものです。

ですから、せめて平時には余裕が必要です。

余裕があってこそプロフェッショナルとしての専門性を発揮できるのではないでしょうか。

教師なら誰もが「どうせ仕事でやってるんでしょ」とは言われたくはないはずです。

仕事としてイヤイヤ残るのはプロではないと思います。

イヤイヤ残ってしまうことが重なれば、学校は「ブラック」と化します。

ブラックの要因の三つ目に次のことがありました。

(3)「自主的」にやらざるを得ない仕事が多い

それはこの仕事が「子ども」という尊い存在に対峙する営みだからです。

学校という仕組みは、この宿命を利用するものであってはならないはずです。

それなのに現状は、「自主的」が自主的になっていません。

制度改革は、そこにメスを入れるものでなければならないと思います。