講座204 年齢別お手伝い実践一覧表

子どもにお手伝いをさせるのはいいことですよね。

では、どんな「いいこと」があるか知ってますか?

って急に言われても困りますよね。

山口県の教育委員会が実施したアンケート結果がありますので見てみましょう。

保護者が「効果あり」と感じた「いいこと」が7つ書かれています。

いろいろありますけど確実に言えるのは「家族の会話が増える」ですね。

無言でやったら怖いですよね。

以前に私のブログでも紹介しました「一緒に活動できる」というのが確実な「いいこと」です。

お手伝いのメリットをこんな風に3つにまとめている記事もあります。

こんな風に「いいこと」があるお手伝いですが、デメリットもありますよね。

ミサワホームが実施した「お手伝い年齢別調査」ではお手伝いをさせない理由が明らかになっています。

【お手伝いをさせない理由ランキング】

第1位 親がやった方が早い

第2位 子どもが上手にできない

第3位 教えるのが面倒

三つともよくわかります。

確かにそうです。親がやった方が早いですよね。

でも、子どもから「やりたーい!」と言って来たらどうします?

講座185 子どもに言ってはイケナイ言葉

どんな言葉だったか覚えていますか?

それは「アンタにはまだ早い!」という言葉です。(講座185)

そこで、です。

そのお手伝いは「早いのか?」「遅いのか?」がわかる便利なものがあります。

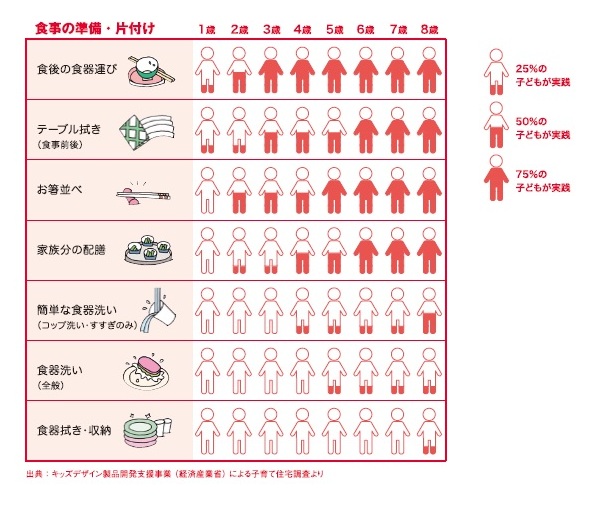

経済産業省とキッズデザインの共同事業でミサワホームが作成した「年齢別お手伝い実践一覧表」です。

今回はこの一覧表について解説します。

1.お手伝いの種類

「お手伝い」という言葉は子どもでも分かる簡単な言葉ですが、

お手伝いにはどんな内容があるかを考えたことがありますか?

この調査では「お手伝い」の中身を6つに分類しています。

(1)料 理

(2)食 事

(3)収 納

(4)掃 除

(5)洗 濯

(6)その他

これを見て、「おや?」と思いませんか?

私は気づきました。

「『片付け』じゃないんだ!」

「収納」なんですね。

これが意外でした。

子どもに対して「お片付けしてね!」とかってよく言いますよね。

よく考えると「お片付け」ってちょっとだけマイナスイメージの言葉ですよね。

でも「収納」に分類されちゃうと、「家族の一員としての仕事」って感じがします。

「自分で出したんだから自分でやれよ!」という責任論ではなく、

「お母さんが助かるからやってくれないかな?」という協働論の違いです。

山口県が実施したアンケート結果の第1位が「家族を思いやる気持ちが育つ」というのも頷けます。

また、こんなコメントも頂いています。

片付けてというより、「これをここに入れてね」と場所を指定した方が動いてくれます。(3歳児母)

つまり、

「片付けて」と言いより、

何をどうしたらいいのかを、

具体的に伝えることが重要ということですね。

「片付けて」という抽象的な言い方は禁欲しましょう。

さあ、次は「何を何歳から」についてです。

「アンタにはまだ早い!」という気持ちを抑えるためにはこの一覧表が参考になります。

(1)~(6)を順番に見ていきましょう。

2.料理

この表を見る時の注意点は次のことです。

あくまでも「参考」

どういうことかと言いますと、

このパーセントは「実践している子どもの割合」だということです。

ですから「何歳からやれるか(可能か)」ではなく、

「やっている子がどのくらいいくるか」という視点で見るのが良いと思います。

人形マークの「75%以上が実践」を基準に考えましょう。

そうすると、「簡単な調理」は3歳から手伝わせているケースが多いとわかります。

「卵を割る」は6歳で75%で、3歳で25%ですよね。

こういう場合、私なら次のように読みます。

6歳なら多くの子がやっているからできるだろう。

でも、3歳でやっている子が25%もいる。

こういう風に参考にするわけですね。

場合によっては、「1、2歳でやってる子はほとんどいない」「でも(だったら)やらせてみよう!」という積極的なお母さんがいてもいいわけです。

それはやり方によっては可能です。

それは以前の動画で解説した通りです。(講座180 生卵割り、1歳にやらせる?)

こんな風にして残りのお手伝いを見ていきましょう。

3.食事

「食後の食器運び」は3歳から多くの子がやっていますね。

「お箸並べ」や「家族分の配膳」も多くの子がやっています。

ということは、

やらせていない家庭は少ない

ということですから、

やらせてあげないと、集団生活をしたときに恥ずかしい思いをする可能性があるということです。

こういう読み方も親として大切ですね。

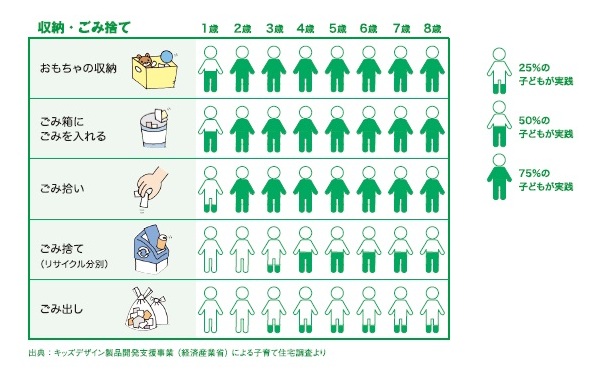

4.収納

「おもちゃの収納」や「ごみ箱に入れる」は半数の子が1歳からやっています。

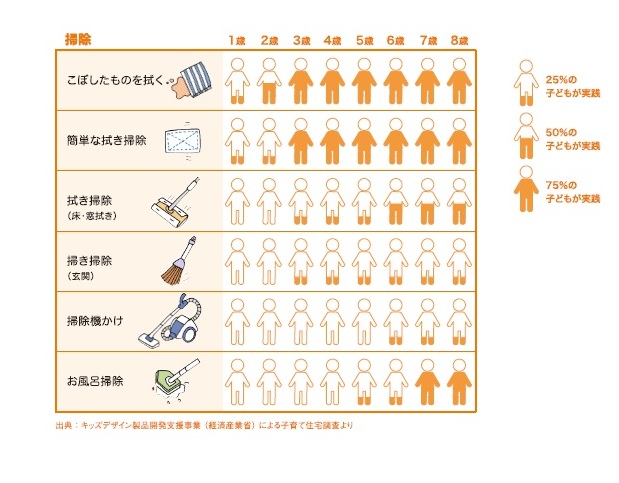

5.掃除

「お風呂掃除」って小学生の定番ですよね。

よく日記や作文などに出てきます。

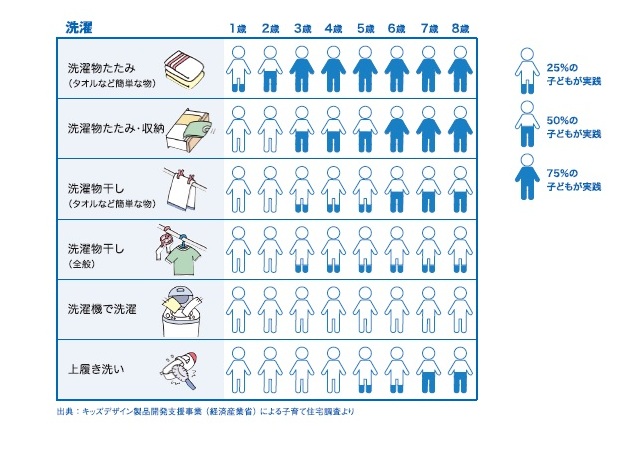

6.洗濯

ここでの定番は「洗濯物たたみ」です。

「洗濯機で洗濯」は大人がちゃっちゃとやっちゃうんでしょうね。

洗濯をする時間や高さの関係もあるでしょうが、体験させてもいいですよね。

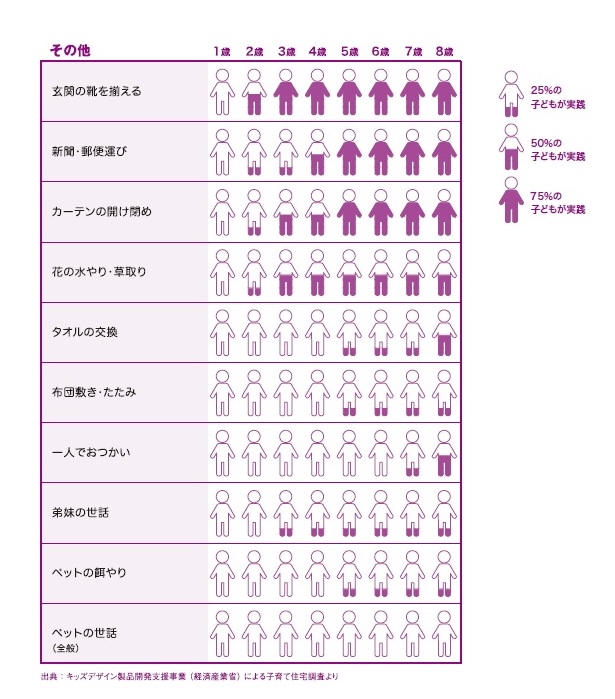

7.その他

「その他」のお手伝いのトップは「玄関の靴をそろえる」です。

2歳半から半数の子がやってますね。

これはいいことだと思いますが、その時に

「本当は脱いだ時にそろえようね」と言ってあげるといいですね。

加えて、「お客さんが来た時に『この家はちゃんとしてるな』と思ってもらえるんだよ」ということもお話してあげるといいでしょう。

お手伝いの基本は「家のため・家族のため」ですから、そういう視点も必要だと思いました。