講座165 「遺伝」か?「環境」か?

「遺伝」か?「環境」か?

この問題は日々研究が進んでいるので時々チェックしてみる必要があると思っています。

そこで、現時点ではどんなことが言えるのかをまとめてみました。

2.DNAをイラストで描くと

3.DNAは「スイッチ」を持つ

4.エピジェネティックに考察する

5. 補足

1.超ザックリのまとめ方

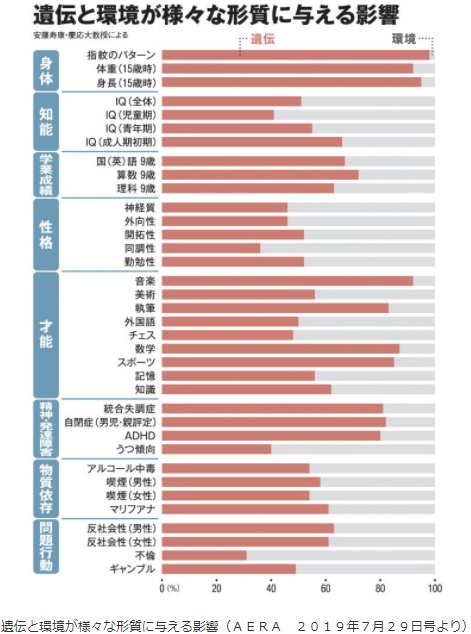

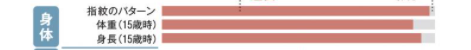

「遺伝・環境の寄与の割合」(安藤寿康, 日本生理人類学会誌, 2017)という研究結果をもとにまとめてみます。

グラフ:「アエラドット 」 朝日新聞デジタル

(1)遺伝の影響もあるし、環境の影響もある。

赤い部分もあれば灰色の部分もある。

つまり、遺伝の影響もあるし、環境の影響もあるということですね。

この「当たり前」も忘れないでおきましょう。

(2)影響の割合は分野によって異なる。

バラツキはありますよね。

遺伝の影響が大きいものもあれば、小さいものもあります。

その影響は分野によってかなり違います。

身長、体重、音楽、数学、スポーツ、発達障害などは遺伝の影響が大きいですね。

80%以上です。

性格、知能は、遺伝も環境も半々(50%くらい)です。

(3)知能では、歳をとるにつれて遺伝の影響が大きくなる。

次は、知能の部分だけを取り出してみましょう。

児童期は遺伝の影響が少ないことがわかります。

つまり、IQを環境で高めるなら小さい時の方がよいということです。

(1)遺伝の影響もあるし、環境の影響もある。

(2)影響の割合は分野によって異なる。

(3)知能では、歳をとるにつれて遺伝の影響が大きくなる。

超ザックリいうと以上の3つになります。

この3点は今でも同じことが言えると思います。

2.DNAをイラストで描くと

私が高校生だった頃、DNAはこんなイラストで説明されていました。

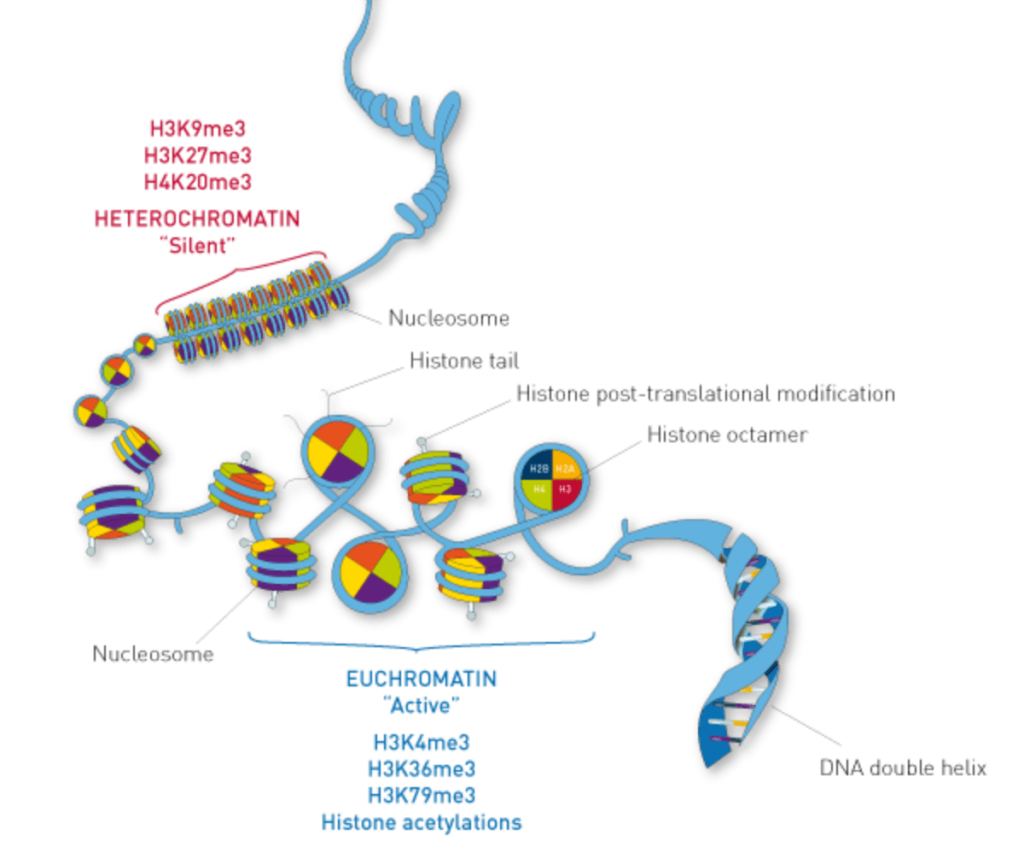

でも、今のDNAはこんなイラストになります。

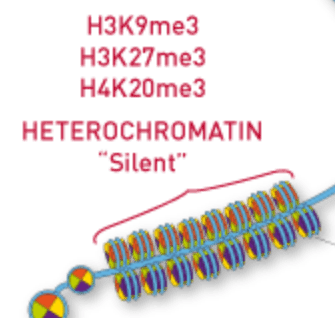

図の中の水色のリボンがDNAです。

二重螺旋構造である点は同じです。

二重螺旋のリボンの上にA、G、C、T という4種類の塩基が並んでいるところも同じです。

違うのはカラフルな4色の物質にDNAが絡まっているところです。

この物質は「ヒストン」と言います。

DNAを図示する場合、現在はこのようにヒストンに絡みついたイラストが用いられるようになりました。

このことを少し解説してみましょう。

3.DNAは「スイッチ」を持つ

絡み方は2種類です。

ヒストンに対してゆるく絡みついているのが「アクティブなDNA」です。

この場合、DNAは、二重螺旋の1本がほどけて、メッセンジャーRNAに情報を転写してタンパク質を作らせます。

DNAがDNA本来の働きをするので「スイッチON状態」とも言います。

反対に、ぎっしり詰まっているのが「沈黙のDNA」です。

この場合、隙間がないので二重螺旋構造はほどけず、情報の転写は行われません。

DNAはタンパク質を合成することが出来ないので「スイッチOFF状態」とも言います。

では、この「ON/OFF」は何によって起こるのでしょうか?

4.エピジェネティックに考察する

2003年にDNAが解読され、両親から受け継いだ遺伝子は生涯において不変だということがわかりました。

確かにDNAは不変なのです。

でも「生涯不変」だったら環境によって変わらないことになります。

しかし、知能や性格や才能などといったヒトの形質は、

環境の影響も受けることは事実ですから別の説明が必要になります。

そこで発見されたのが「スイッチ(ヒストンへの絡まり方の違い)」です。

ゆるく絡まっていれば「スイッチON」で、遺伝子は働く。

ぎっしり詰まっていれば「スイッチOFF」で、遺伝子は働かない。

この切り替えによって、突然変異や長い歴史をかけての進化などを待たなくても、生きている間に環境の変化に対応できるようになりました。

では、その切り替え「ON/OFF」は、何によって起こっているのか。

それは「受精後の生育環境」です。

特に、胎児期、乳児期、幼児期が大切です。

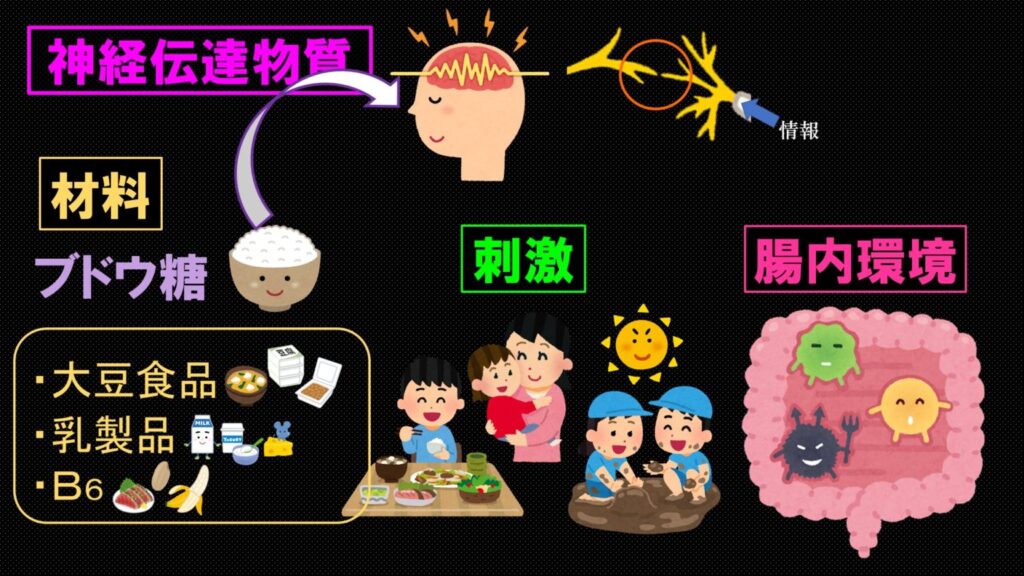

私は次の3つにまとめています。

①食べ物(バランスの良い食事、体に悪影響の少ない食事)

②刺激(生活習慣、愛着形成、様々な体験)

③3歳までの腸内環境(食物繊維、発酵食品、乳酸菌、適度な運動)

「受精後の生育環境」 が遺伝子のON/OFFに関わっている。

この考え方を「エピジェネティクス」と言います。

知能や性格や才能などといったヒトの形質は、 受精後にも変更可能です。

このグラフにある灰色の部分は「受精後の生育環境」 で変わるという理解の仕方です。

「変えられる」と言っても間違いではないでしょう。

もっと言うと、「このグラフにある割合以上に変えられる」と言えます。

また、体重や身長といった影響の受けにくい形質でも「このグラフ以上に変えられる」はずです。

たとえば、肥満遺伝子による情報のスイッチをOFFにして、生活習慣を整える意欲を高める遺伝子のスイッチをONにすれば結果はかなり変わってくるからです。

私の講座ではよく「人間脳(前頭前野)を発達させましょう」という話をしますが、

表現を変えれば、

我慢する遺伝子のスイッチをONにして、

衝動的になる遺伝子のスイッチをOFFにしましょうということです。

それが 「受精後の生育環境」 を整えることによって可能だという話です。

5. 補足

最後に、いくつかのことを羅列的に補足します。

(1)レジリエンス(ストレス状況に対してうまく適応・対処できる能力)も環境によって高められる

(2)大人になったときに病気に罹る割合も環境によって下げることができる

(4)短期的な快楽を感じている人よりも、社会貢献などの深い満足感による幸福を感じている人の方が遺伝子制御がうまく行く(Barbara L. Fredrickson et al., PNAS, 2013)。

(5)虐待を受けた子どもの脳においては海馬の神経細胞がスイッチOFFになっている(小湊ら、2015)。

(6)不適切な養育(マルトリートメント)を受けて育った子供は、愛情の形成などといった社会性の獲得・形成に影響を及ぼすとされているオキシトシン受容体を形成する際のDNAがOFFになっている(Takashi X. Fujisawa et al., Nature, 2019)。

1件の返信

[…] 講座165 「遺伝」か?「環境」か? […]