講座163 幼児期の子育てを超シンプルに表せば?

まずは乳児期(赤ちゃん)から行きましょう!

乳児期(0歳児)の子育てを超シンプルに表すキーワードと言えば…

ヒントはこの全体構造図の中に出ています!

そう!愛情ですね。

専門的な言葉で言えば「愛着形成」です。

愛着形成の仕組みについては講座19で解説しました。

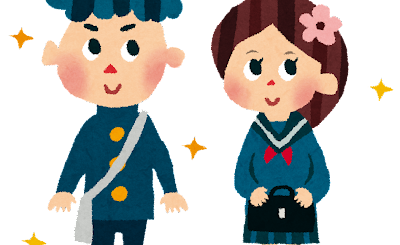

この図を覚えていますか?

赤ちゃんの「こうした行動」に対応してあげると愛着形成が出来るという仕組みです。

乳児期の子育てを超シンプルに表現するなら、この図を一枚を説明できればOKです。

ひとことで言えば「愛着形成」というわけですね。

では、幼児期の子育てをこんな感じで超シンプルに表すとどうなるか?

それが本日のお題です。

2.マッチしている

3.安心の中で

4.手指の巧緻性

5.まとめ

1.幼児期のキーワード

幼児期のキーワードは何でしょう?

「子育ての全体構造図」の中から見つけられますか?

1歳~5歳までなので範囲が広いですね。

すべてに共通するキーワードと言えば…

体験

ですよね。

今日はシンプルに頭を使って整理します。

幼児期は体験期です。

そして、その体験には2種類あります。

(1)自分からやる体験

(2)親が用意してあげる体験

(1)の代表が「遊び」ですね。

砂場に連れて行けば勝手に何か作り出したり、シャベルで穴を掘り出したりしますよね。

スーパーで買い物をすれば、「やる!やる!」と言ってカートを押したがりますよね。

時には親の気持ちとぶつかったりもしますが、幼児期の子どもは「自分で!」やりたがり屋です。

そして、その様々な体験が、幼児にとっての学習となります。

(2)の代表は自然体験や社会体験などです。

どこかに連れて行って体験させるパターンですね。

魚を釣る、魚を触る、釣った魚を食べるなど、親がいなければできない体験です。

でも、細かく言えば、「砂場に連れて行く」のも「砂場用のシャベルを買ってあげる」のも親が用意してあげる体験ですよね。

ですから、境目はないようなものです。

大事なのは(1)と(2)がマッチしていることです。

「自分から」というのと「用意してあげる」というのがマッチしている。

つまり、用意してあげた活動が、子どもの意欲とズレていないということです。

やる気がないのに無理やりやらせる体験ではダメだってことですね。

2.マッチしている

動画で確認してみましょう。

チーズの包み紙を自分で開ける動画です。

お母さんは子どもにやらせています。

これは体験の「用意」ですね。

子どもの側からすれば「自分で」です。

「自分から」というのと「用意してあげる」というのがマッチしている。

マッチしていましたよね。

その証拠がありました。

子どもは自分から「とったあー!」と言いました。

これは、この体験が、自分の課題になっていたという証拠です。

3.安心の中で

では、動画の中でのお母さんの役目はなんだったでしょうか?

安心の中で人間脳を使わせている。

これですね。

笑顔で見守っているということです。

そのことは動画の中の声や雰囲気で伝わったと思います。

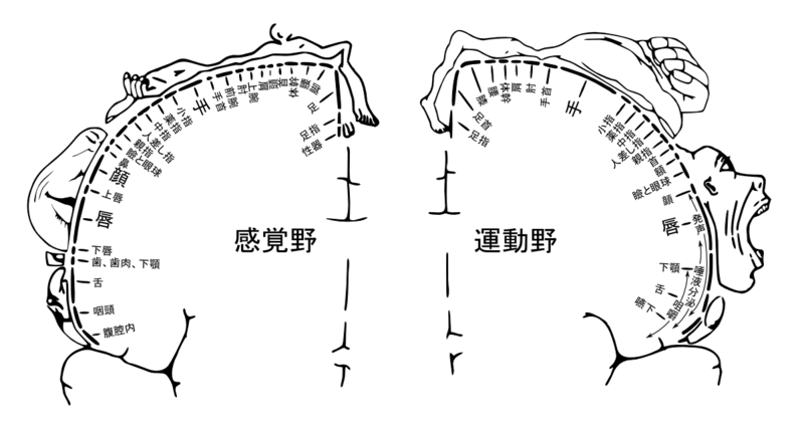

人間脳のどこを使わせていたかについて言うと大脳です。

大脳の感覚野と運動野を使っていたはずです。

ペンフィールド・マップを見ると人差し指と親指に神経が集中しています。

指先で集めた情報を大脳で処理して、動作がうまくいくように情報を往復させている。

お母さんはその処理を見守っていたわけです。

でも、普通はこんなことを考えて子育てをしませんよね。

「自分で」を用意してあげれば、だいたいの体験は脳を発達させるものです。

4.手指の巧緻性

1歳半は手指の動きが発達する時期です。

この動画はそのことも見事に示しています。

最初はうまく開けられなくて、ぐちゃぐちゃにしたり、無理やり引っ張ったりしていましたよね。

それが動画の後半では人差し指と親指を使って包みをつまむ動作に変わっています。

つまむ

この「つまむ」という動作は手指を使った動作の中でも、かなりの巧緻性を必要とする動作です。

この動きができる子はスゴイですよ。

自分で自分の力で時間をかけてでもやり抜くという自立心が育っている

親指と人差し指を使って小さな物を「つまむ」という動作ができる子は自立心が育っている証拠。

そういう見方ができるということです。

反対に、何でも先回りして親がやってしまうと手指の巧緻性は育ちません。

手指の巧緻性が育っていない子の親は、「先回りの子育てをしている親」と見ることもできるというわけです。

「つまむ」という動作一つとっても奥が深いです。

5.まとめ

さて、ここまでをシンプルにまとめます。

幼児期のキーワードは「体験」です。

体験には2種類あります。

(1)自分からやる体験

(2)用意してあげる体験

その2つが自然にマッチしていることが大切。

あとは見守ること。

それが人間脳の発達を促すというわけです。