講座114 普段の授業を見抜く方法

講座112で「学校は秘境」ということを書きました。

参観日に行ったとしても、それは普段の授業ではありませんよ、という話です。

もっと言えば、普段の授業を見ようとしても見ることはできませんよ、ということです。

「見られている」という意識が、先生にも、子どもにも働きますから。

ですから、学校に行っても無駄なんです。

普段の様子はわかりません。

もし「普段の授業の様子」を知りたいのなら、我が子の「算数のノート」を見てください!

一発でわかります。

今回は「算数のノート」のどこを見れば「普段の授業の様子」がわかるか

ということを解説します。

2.ていねいに使っているノート

3.一目瞭然

4.一生の財産になる

5.教科書の問題をすべてやってある

6.ノートの冊数でわかる

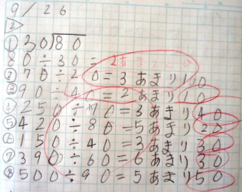

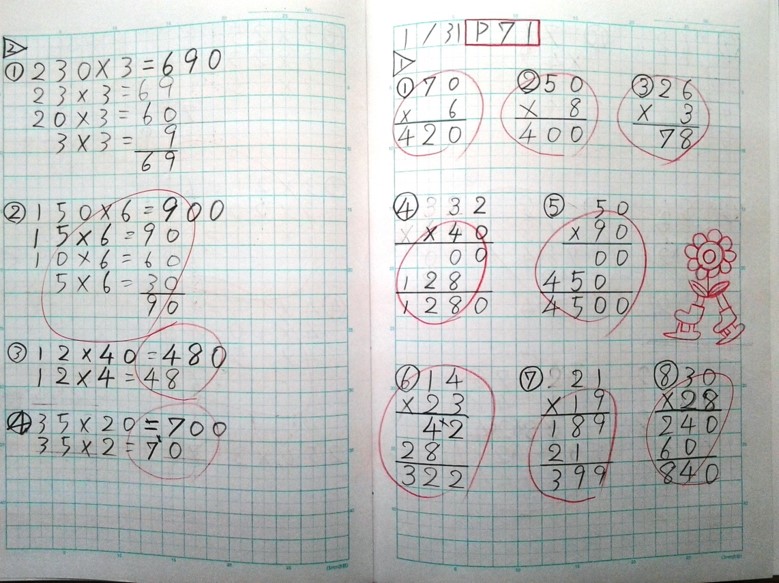

1.ダメなノートの使い方

ぎっしり使っている。

ぎゅうぎゅう詰めですね。

これがダメなノートです。最悪です。

学年が上がるにつれて勉強が出来なくなります。

子どもを責めてはいけません。

先生が「ノートの使い方」を指導されていないということです。

でも、ダメな保護者の方も、たまにいます。

子どもに「もったいないから詰めて使いなさい」と言うのです。

私に言わせれば、「そっちの方がもったいないでしょ!」です。

ノートの使い方は「一生使える財産」です。

「高学年の勉強」や「問題集を使った受験勉強」、

「大学の研究ノート」や「就職した後の事務仕事」など、

様々な場面で役に立つ「一生使える財産」です。

ノートの使い方をケチる方が、よっぽどもったいないと思います。

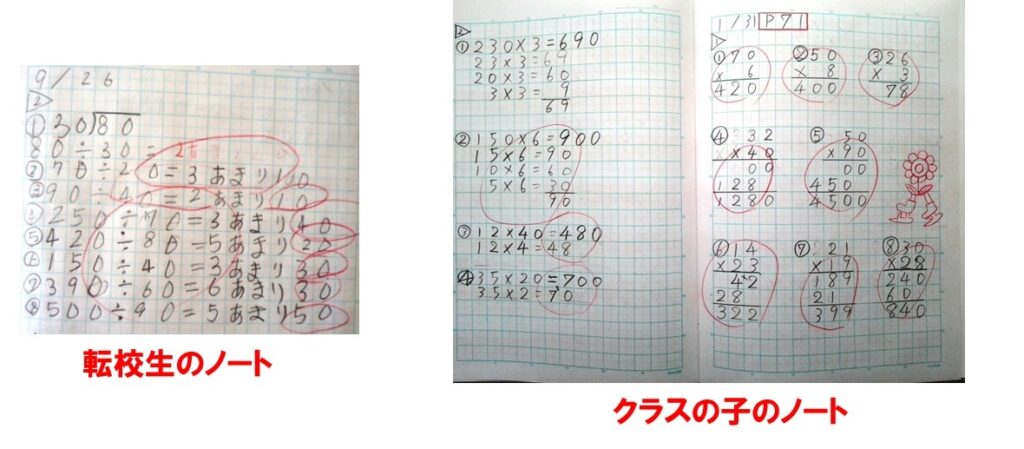

2.ていねいに使っているノート

「ていねいに使っているノート」というのは「字をきれいに書いている」ということではありません。

条件は次の3つです。

①間を空けて書いている

②線は定規を使っている

③文字をていねいに書いている

文字は「きれいに」じゃなくて、「ていねいに」でよいのです。

こんな感じです。

間を空けていますよね。

線は定規を使っているのがわかります。

文字はゆっくりていねいに書いたこともわかります。

こういうノートが「ていねいに使っているノート」です。

3.一目瞭然

実は、最初に示した「ダメなノート」は転校して来た子のノートなんです。

このクラスの子のノートは右のようにみんな「美しい」のです。

それは親や先生が「きれいに書きなさい」と言っているからではなく、

「ノートの使い方」を指導されているからなのです。

もし「普段の授業の様子」を知りたいのなら、我が子の「算数のノート」を見てください!

その意味がわかりましたか?

このように誰が見てもはっきりとわかるのです。

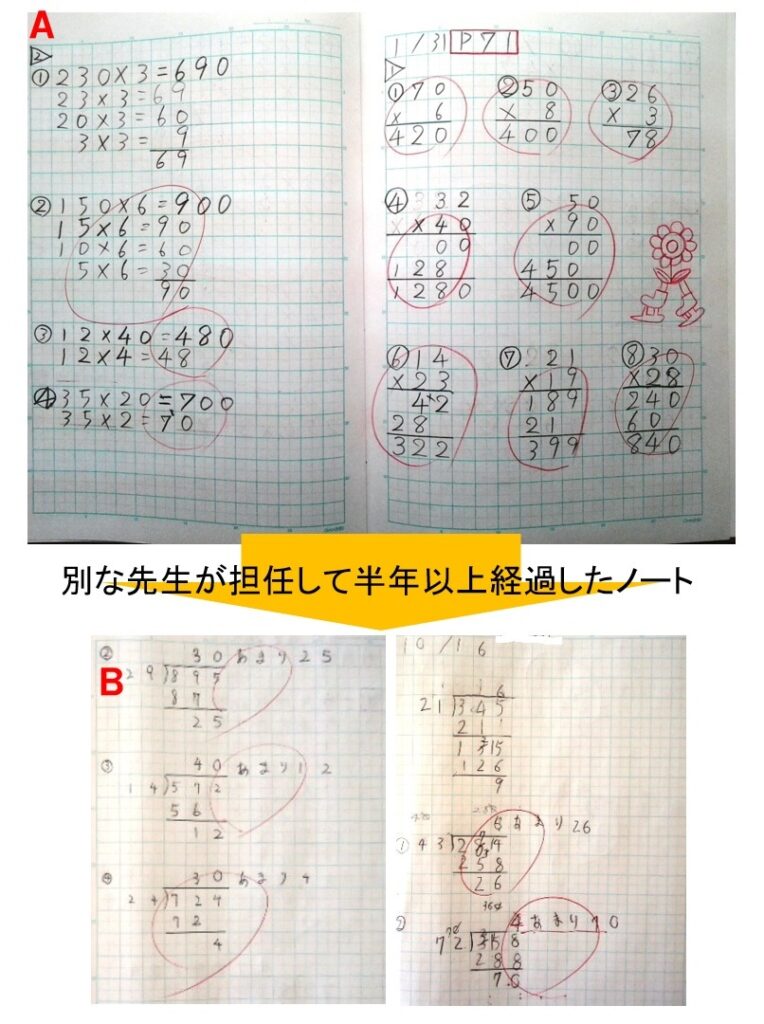

4.一生の財産になる

お金は盗まれますけど、「ノートの使い方」は盗まれません。

一生の財産になります。

Aはさっきの「ていねいに書いた」子のノートです。

Bは、学年が上がって別な先生が担任して半年以上経過したノートです。

先生がかわっても「ノートの使い方」は残っていますね。

【point1】 ていねいに使っている

①間を空けて書いている

②線は定規を使っている

③文字をていねいに書いている

5.教科書の問題をすべてやってある

「算数のノート」のどこを見れば「普段の授業の様子」がわかるか?

という話でした。

次は、ポイントの二つ目です。

【point2】 教科書の問題をすべてやってある

算数の授業というのは算数の教科書が中心に行われます。

教科書は「例題」「類題」「練習問題」という順に並んでいます。

単元の終わりに「まとめ」の問題や「ふくしゅう」の問題などもあります。

そして、さらに年度末に「総復習」の問題などがあります。

これらの問題を文字通り「すべて」やってあるかどうかを見ます。

年度の途中でもわかります。

教科書が進んでいなければ「やっていない」ということになりますから。

まれに、進度が遅れるので教科書の問題を宿題に出す先生がいます。

これはアウトです。

授業で扱っていないということですからアウトです。

なぜ、宿題ではダメかというと、理由は3つあります。

①教科書の構造を無視している

算数の教科書というのは「例題」をやって、その理解を確かめるために「類題」をやって、

その技能を定着させるために「練習問題」をやり、最後に「できた!」という手応え(喜び・勉強の楽しさ)を体で実感するために「スキル」をやるのが一般的です。

この流れで1セットです。

45分の授業がこの1セットで完結するわけです。

ところが授業が遅い先生(だいたいは説明が長いため)は授業の後半が苦しくなります。

ひどい場合はチャイムが鳴ってもまだ続けたりします。

子どもの集中力はとっくに途切れているのに自分のために時間を使います。

もっとひどい場合は、残っている「練習問題」や「計算スキル」を宿題に回してしまいます。

お分かりでしょうか。

「すべてやったある」というのは「(授業中に)すべてやってある」という意味です。

そして、「やっていない」という背景にはこのような実態が潜んでいるわけです。

宿題がダメな理由の2つ目です。

②勉強が苦手な子を支援できない

宿題というのは「家でやりなさい」ということですよね。

「例題」→「類題」→「練習問題」の中の練習問題を宿題にした場合で考えましょう。

この「練習問題」の段階では、まだ全員が完璧に出来るとは限りません。

教師は授業の中で、定着があやふやな子やスピードが遅い子に配慮しながら進めます。

早く終わった子に黒板で書かせて全体のスピードを調整しながら進めたりします。

(このことは遅れている子にとってのヒントになります。黒板にやり方が書いてありますから)

「練習問題」の段階とは、そういうものなのです。

それを宿題にしてしまうと、どういうことが起こるか分かりますよね。

その「あやふやな子」「遅い子」たちに「一人でやらせる」わけですから、

学校でやれば3分で済む問題に30分もかかったり、

一人ではやる気が出なくてさっぱり進まなかったりします。

宿題がダメな理由の3つ目です。

③勉強の楽しさを実感できない

「練習問題」や「計算スキル」のあとは答え合わせをしますよね。

この答え合わせが楽しいのです。

先生はみんながマルを取れるように配慮しています。

自力で満点を取れるように最大限の配慮をします。

子どもは「できた!」「合ってた!」と喜びます。

それが勉強の楽しさです。

そして、集団の中でこそ、その喜びは高まります。

宿題ではその「楽しさ」「喜び」がありません。

逆に、「忘れないようにしなきゃ」となって、仕方なくやるようになります。

そして、勉強が嫌いになります。

①教科書の構造を無視している

②勉強が苦手な子を支援できない

③勉強の楽しさを実感できない

この3つの理由があるので、

point② 教科書の問題をすべてやってある

ということが大切なわけです。

6.ノートの冊数でわかる

ちなみに、教科書の問題をすべてノートにやると、

年度末には一人あたりノートを7冊くらい使うはずです。

point③ ノートを年間に6~8冊使う(学年・個人によって多少違う)

少なくとも学期に1~2冊は使うでしょう。

これも普段の授業を見抜く分かりやすい指標です。

念のための注意点ですが、

教科書の代わりにプリントを使っているのはアウトです。

その理由については講座110「教科書を開かせる」に書きました。

子どもの発達には「三つの時代」があるという話です。

ここでは割愛します。

最後に、算数の教科書をちゃんと使っている先生の映像(15秒ほど)をご覧いただいて終わりにします。