講座72 街で見かけた理不尽な叱り方・第1話

フードコートで、母親が、

「てめーこぼすなよ!」

と、2歳ぐらいの子に言っていました。

いや、無理でしょ!

これは間違いなく「暴言」ですね。

暴言が脳のどこに影響するか知っていますか?

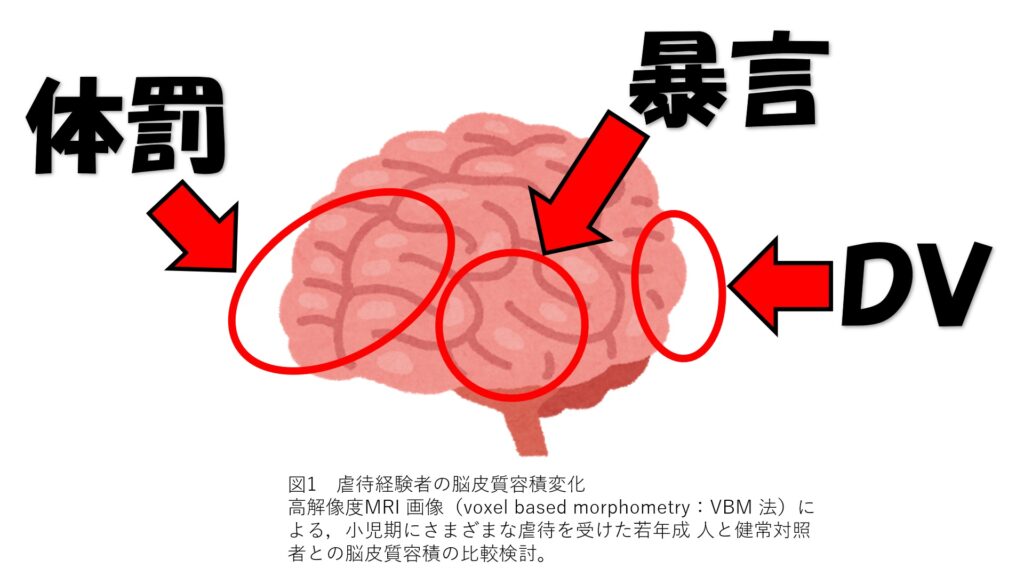

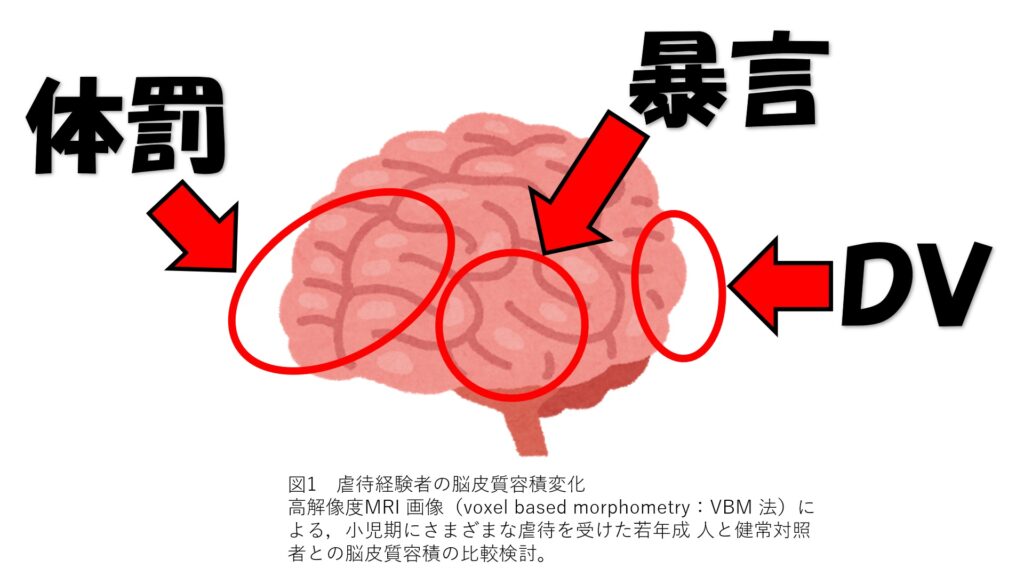

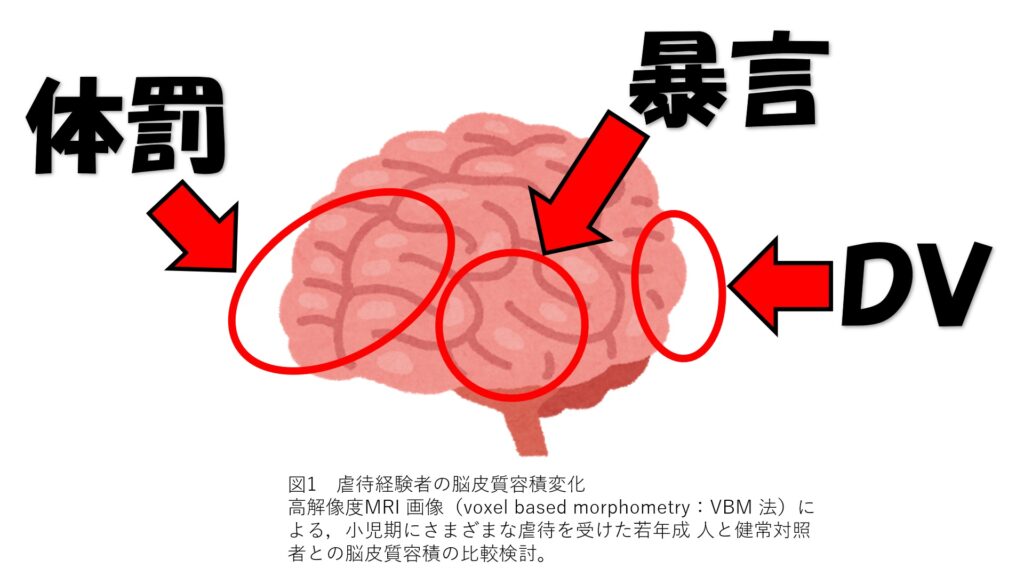

「体罰」「暴言」「DV」で影響する場所が違うんです。

今日はそこを解説してみます。

1.体罰の影響

体罰は前頭前野を縮小させます。

「おでこの裏」ですね。

ここは「考える」「感情をコントロールする」といった働きをします。

前頭前野が小さい子はシンプルにその働きが小さい子です。

つまり、「考えることが苦手」「感情をコントロールするのが苦手」

ということです。

学校や園などで問題を起こしたり、

世の中に出て犯罪を犯したりしやすくなると言われています。

「幸せ」とは反対の人生になりやすいということです。

「しつけ」として体罰をする親がいますが、「しつけ=自分で自分をコントロールする」ということが、かえって出来にくくなるというわけです。

人間は本能(防衛反応)に強く影響されますから、

叩かれないために言うことをきく。

バレないようにうまくやる。

バレなきゃいいんだ。

そういう方向に行ってしまいます。

これも「不幸」なことです。

ちなみに、福井大学の友田明美さんによりますと、「前頭前野の一部である右前頭前野内側部の容積が平均19.1パーセントも小さくなっていた(Tomoda et al,, 2009)」という研究結果があるそうです。

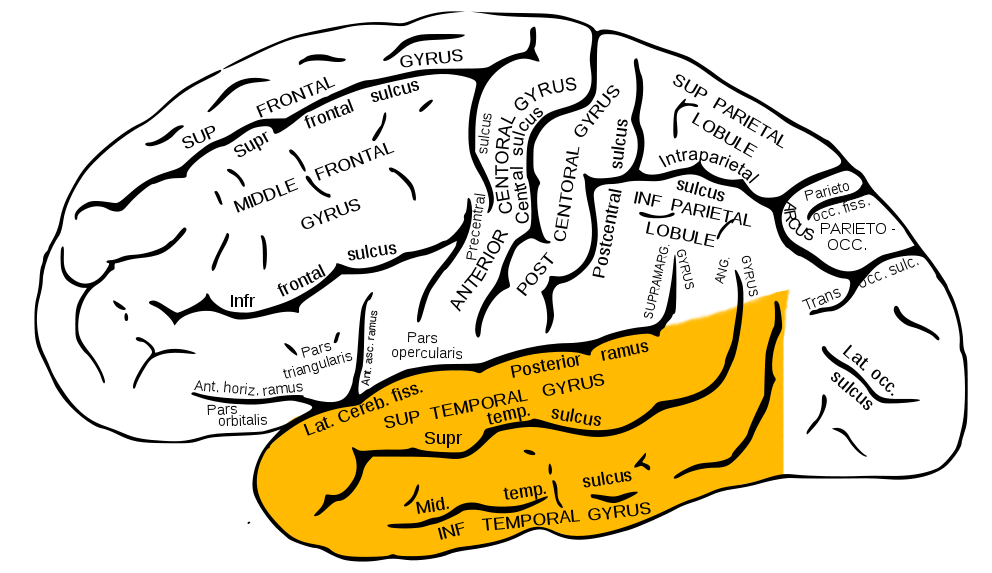

2.暴言の影響

暴言は側頭葉の聴覚野を「ゴミ屋敷化」させます。

脳をグローブにたとえると、「グローブの親指」の部分が側頭葉です。

大脳の中で、「言語」「記憶」「聴覚」に関わっています。

簡単に言えば「コミュニケーション」ですね。

「死ね!」とか「ウザイ!」とか「てめーこぼすなよ!」とか…。

そういう言葉を浴びせられると、側頭葉が「ゴミ屋敷化」します。

どういうことかと言いますと、

側頭葉は幼児期に「刈り込み」と言われる整理整頓が行われるのですが、

その「刈り込み」が行われなくなっちゃうのです。

「刈り込み」というのは「芝刈り」や「雑草抜き」や「おかたづけ」みたいなものです。

要らない部分を片付けて、脳をスッキリ、使いやすくする働きです。

幼児は、様々な体験を言語化して、

「あ!これはこういうことだな!」

と、「理解」してゆきます。

脳は、この「理解」をする時に、「大事なこと」と「そうじゃないこと」を分けます。

「大事なこと」は脳の中で大きく育ち、

「そうじゃないこと」は刈り取られていくのです。

そして、ここがポイントなのですが、

この「刈り込み」は

安心安全のもとで行われるということです。

暴言を浴びせられると、不安や恐怖を感じて、刈り込みは行われません。その結果、「雑草だらけ」「ゴミ屋敷化」します。側頭葉の中がジャングルみたいになってしまうわけです。

こういう状態だと、人の話を聞いたり、会話をしたりするときに、他の子どもたちよりも集中して、時間をかけて、苦労して、話を聞かなければ「理解」が難しくなります。

言葉による理解がめんどくさくなる。

「普段からよく使う」「短い言葉」に頼ってしまうようになります。

もう少し大きくなった時も、こうした自分の「持ち駒」でしかコミュニケーションできなくなってしまうので、複雑な会話について行けなくなります。

友田教授は次のように書いています。

そして暴言の程度が深刻であるほど,影響は大きかった。暴言の程度をスコア化した評価法(parental verbal aggression scale)による検討では,同定された左上側頭回灰白質容積は母親( β =.54, p<.0001), 父親( β =.30, p<.02)の双方からの暴言の程度と正の関連を認めた。一方で,両親の学歴が高いほど同部の容積はむしろ小さいことがわかった(β=−.577, p<.0001)(Tomoda et al., 2011)『心理ワールド』80号「体罰や言葉での虐待が脳の発達に与える影響」

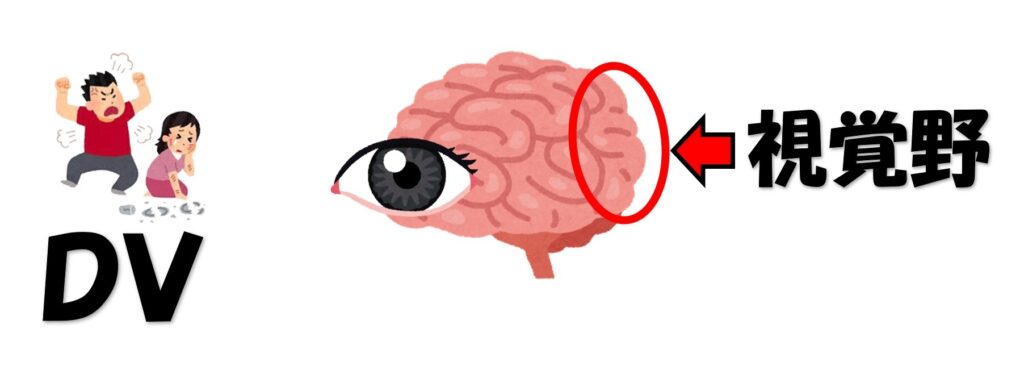

3.DVの影響

DVは視覚野に焼き付けられます。

視覚野は眼球の奥にあります。

暴力シーンはそこに「焼き付け」られます。

トラウマですね。

興味深いのは、その影響は思春期になって現れるということです。

友田教授は「悪い影響が一番出やすい時期は,11歳〜13歳であることがわかった」と書かれています。(前掲記事)

幼児期の逆境体験はあとから顔を出す。

このことも知っておかなければなりませんね。

また、DV防止法では「心身に有害な影響を及ぼす言動」もDVに含まれていることから、「暴力」だけでなく、子どもの前での「暴言」も暴力にあたることになっています。

そして、暴言の影響は、先程紹介したように、聴覚野を「ゴミ屋敷化」させます。

暴力・暴言。DVは脳を様々な角度から痛めつけるのです。

そして、多くの場合、その親は、

そんなことをしていることを知りません。

つまり、親本人だけの問題ではない、

ということです。

では、どうすればいいのか?

答えはシンプルです。

私たち大人が、

一人でも多く、

こうした知識を持っておくこと。

まずはここからです。

そうした大人が増えれば増えるほど、

いつかその知識は若い世代につながります。

私はそう信じて活動しています。

1件の返信

[…] 詳しくは、講座72「街で見かけた理不尽な叱り方・第1話」にあります。 […]