講座43 発達障害の関係式

1.発達障害の子はどっち?

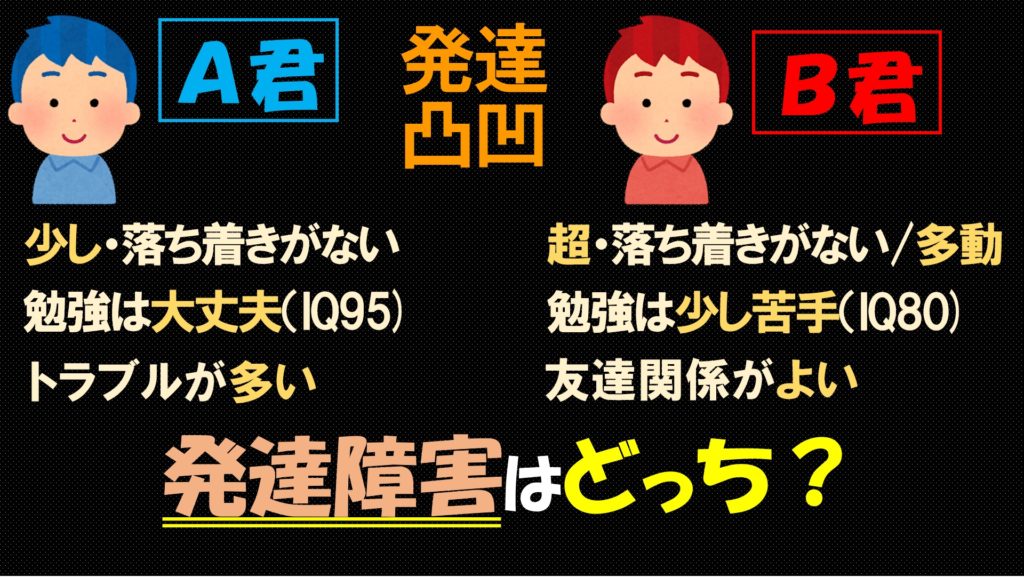

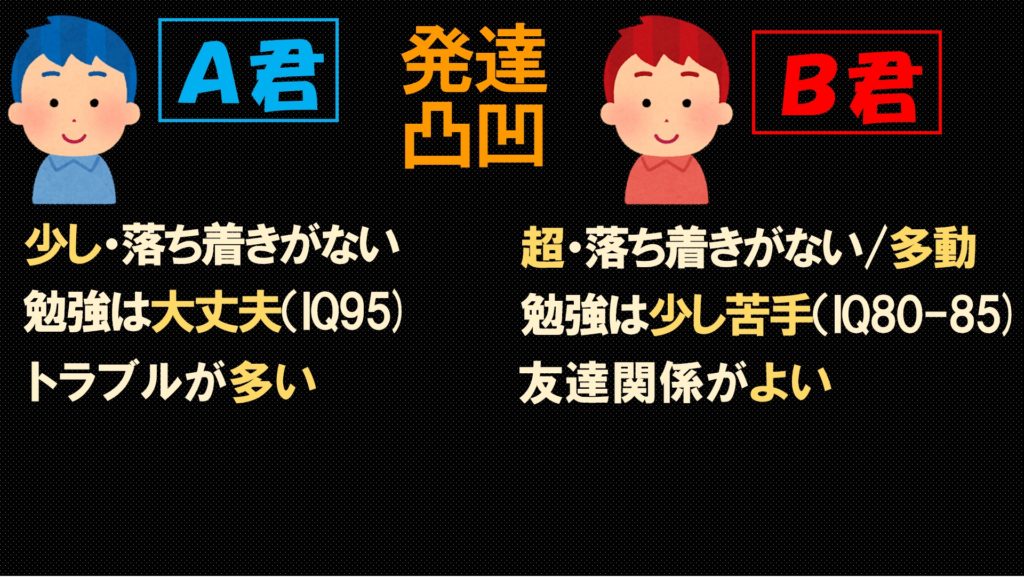

A君にもB君にも「発達の凸凹(デコボコ)」があります。

二人とも落ち着きのなさが短所です。

長所は二人とも行動が積極的という点です。

二人の違いを見てみましょう。

A君は「少し」落ち着きがありません。先生も困っています。

でも、勉強は大丈夫。IQは95と判定されています。

ただし、友だちや先生とのトラブルが多い子です。

B君は「超」落ち着きがありません。いわゆる「多動」です。

勉強は少し苦手。IQは80~85と判定されています。

ちょろちょろしますが友だちからは好かれています。

A君かB君のどちらかが「発達障害」だとします。

以上の情報から「発達障害」と言えるのはどちらの子でしょう?

2.一つ目の関係式

3.二つ目の関係式

4.発達障害の仕組み

5.まとめ

2.一つ目の関係式

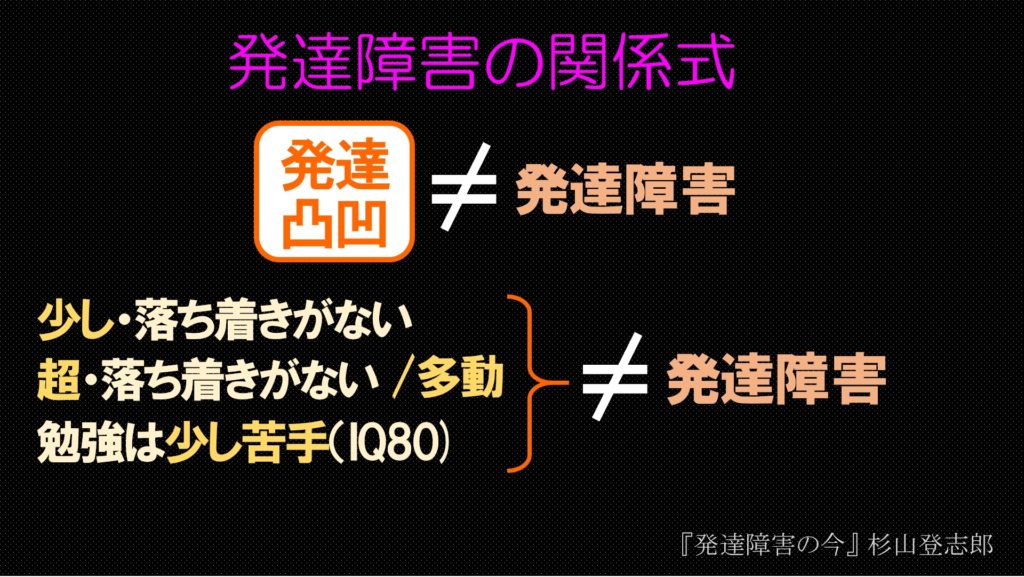

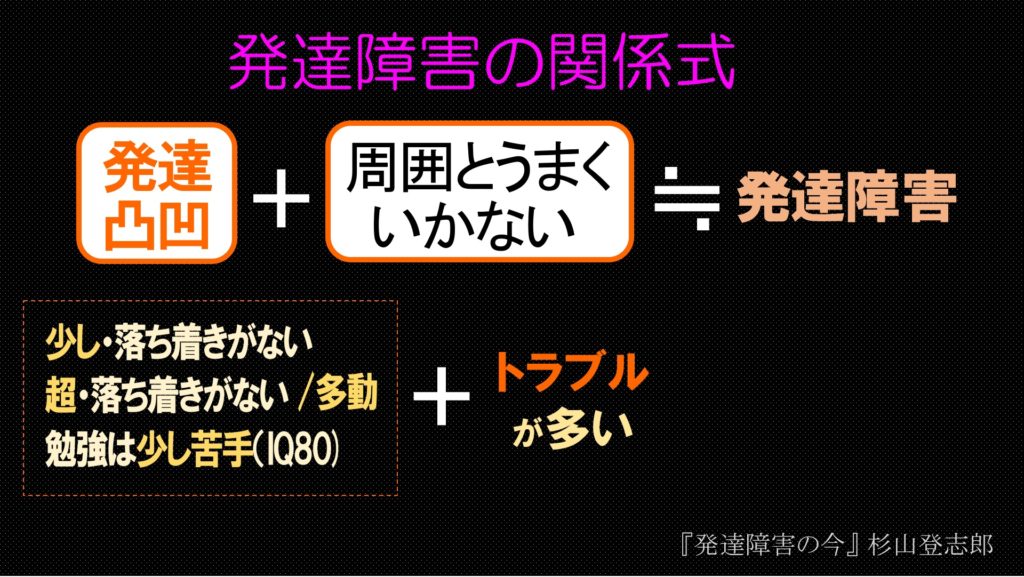

この問題を解くには「関係式」が役に立ちます。

一つ目の関係式はこれです。

これは「発達凸凹」があるだけで「発達障害」とは言わないという意味です。

発達凸凹は「得意・苦手」「長所・短所」「心配なところ」「困ったところ」「個性」などです。

程度の差を無視すれば誰にでもあります。

A君もB君も、落ち着きのなさが短所でした。

でもそのかわり、積極的という長所を持っていましたね。

ですから、

「落ち着きがない」というだけで「発達障害」とは言えません。

勉強はどうでしょう。

A君は「大丈夫」、B君は「少し苦手」です。

A君はIQが95ですから平均的な知能です。

それほど苦労せずに勉強についていけるでしょう。

それに比べてB君はIQが80です。少し苦労するかもしれません。

ちなみに、IQだけで発達障害は診断されません。

IQ70~85は「勉強で苦労することが予想される領域」ですが、先生が教え方を工夫すればみんなについていけるでしょう。

逆にIQが100以上あっても発達障害になるケースもあります。

つまり、「落ち着きがない」とか「多動だ」とか「勉強が苦手だ」といったこと(凸凹)だけで、発達障害かどうかは決まらないということです。

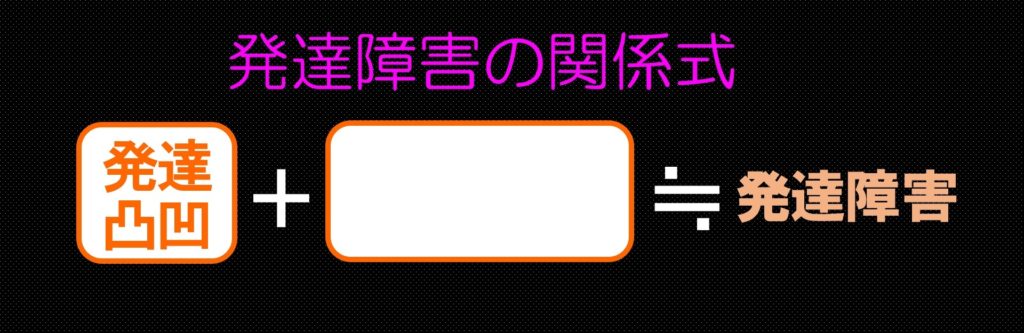

3.二つ目の関係式

凸凹(デコボコ)だけで発達障害だとは決まりません。

そこに何かが加わった場合に「発達障害」となる可能性が高まります。

それ(図の空白)は何でしょう?

そのヒントは今の二人の状況の中にあります。

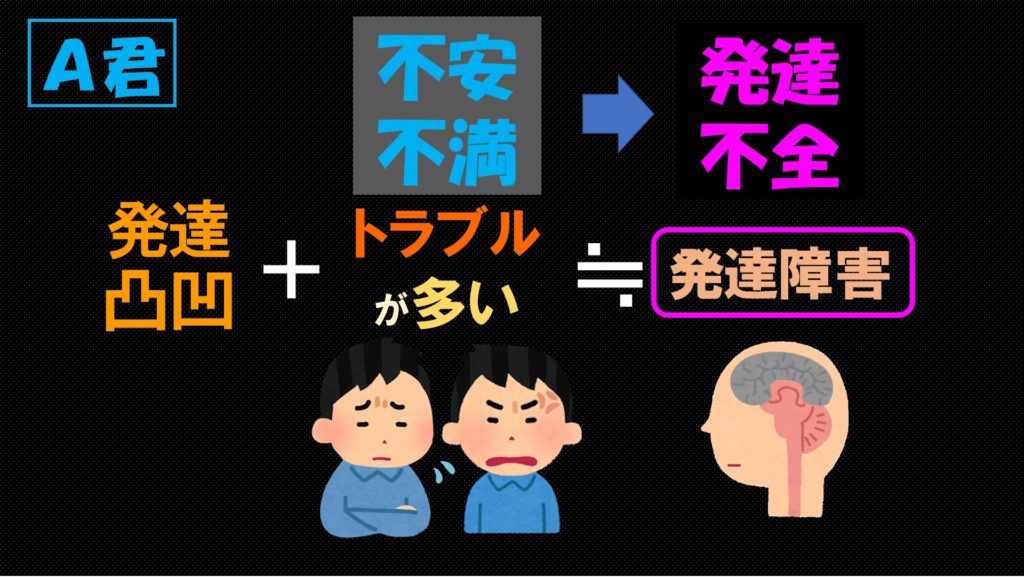

A君は凸凹が小さいようですがトラブルが多い状況です。

B君は凸凹が大きいようですが友達関係は良好です。

ここに二人の大きな違いがあります。

二つ目の関係式の空白はこれです。

発達凸凹だけでは発達障害とは言いませんが、

そこに「周囲とうまくいかない」という状況が加わった時に、

「発達障害」となる可能性が高くなります(≒およそ)。

A君は「トラブルが多い」と書かれています。

第一に、友だちとのトラブルが考えられます。

第二に、先生とのトラブルも考えられます。

そのことによって親や先生が困っていることも考えられます。

子どものトラブルによって親や先生が謝りの電話をかけなければならないような状況は学校でよくあることです。

ですから「周囲とうまくいっていない」という基準で見た時に浮かび上がってくるのは「A君」の方になります。

そして今、「どちらかが発達障害」という問題ですから、その答えは「A君」ということになります。

4.発達障害の仕組み

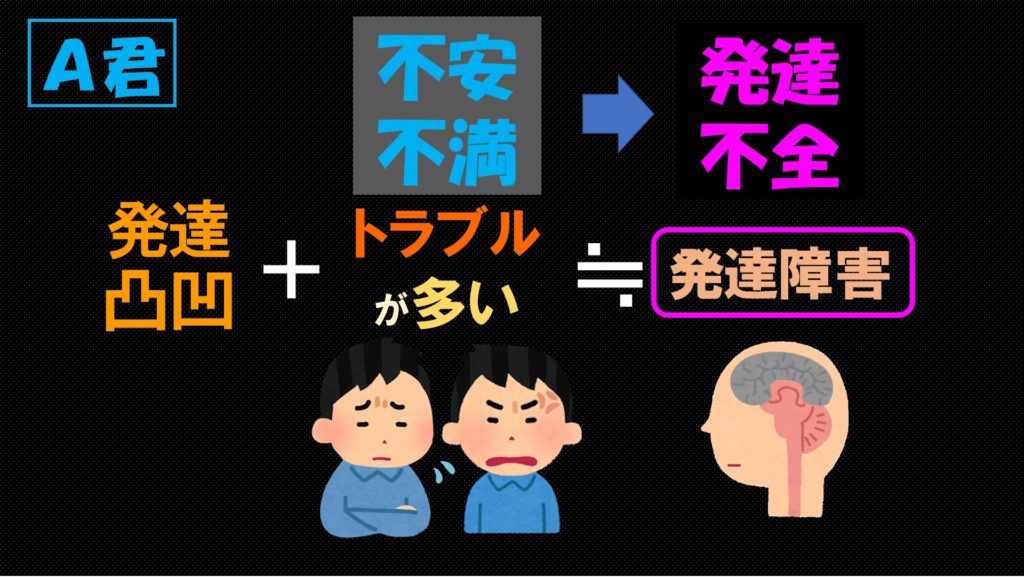

くり返しになりますが、凸凹があったとしても発達障害とは言いません。

凸凹(デコボコ)というのは個性や特徴です。

ほとんどの人が凸凹を持っているはずです。

それに、心配なところがあったとしても発達の途中かも知れません。

その意味も含めて「発達凸凹」です。

では、なぜ、「周囲とうまくいかない」ということが発達障害の重要な基準になっているのでしょう。

人との関係がうまくいかないと「不安」や「不満」が生まれます。

トラブルを起こして親や先生に叱られてばかりいると、「叱られた」という落ち込み、「自分はダメだ」という自己否定、「また叱られるんじゃないか」という不安、「なんで自分ばかっり叱られるんだ!」という不満…。

そういったネガティブな感情が生じます。

ネガティブな感情は「発達」を阻害します。

脳を傷つけます。

発達障害にならなくてもいいのになってしまう方向に働きます。

もし、A君の周囲がA君に理解のある環境だったらどうでしょう。

A君は、周囲とうまくやれて、発達障害はおさまるかも知れません。

逆に、B君の周囲が「理解のない環境」だったらどうでしょう。

クラス替えなどで先生も友だちもガラッと変わってしまうことはよくあります。B君はもともと凸凹が大きいので理解されないかもしれません。

そうなると不安や不満がB君を襲い、発達障害に陥ることもあるわけです。

5.まとめ

発達障害になるかどうかは周囲の「理解」に関係します。

周囲で最も責任があるのは「大人」です。

特に、両親や学校の先生の「理解」は非常に重要になります。

個性を持ったお子さんがネガティブにならないように!

そういった理解ある環境づくりが重要になるわけです。

出典:杉山登志郎『発達障害のいま』