講座42 発達障害・「知っている」と「理解している」

最近は「発達障害」という言葉が多くの人に知られるようになりました。

そうしますと、どうしても「言葉の独り歩き」が始まってしまいます。

知ってるつもり

になってしまうのです。

多分、今、多くの人が「知ってるつもり」で止まってしまっているのではないでしょうか?

その数、およそ8割。

今回は、「知ってる」から「理解してる」へ向けて足を踏み出す講座です。

2.B君の事例

3.C君の事例

4.まとめ

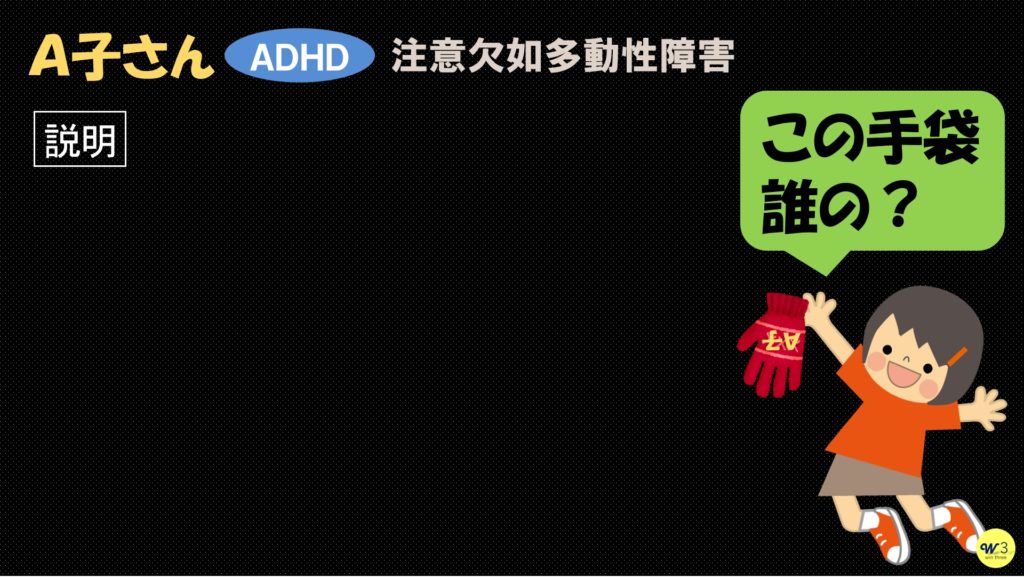

1.Aさんの事例

AさんはADHDと診断されている。

Aさんは教室で赤い手袋を拾った(自分の手袋)。

「この手袋誰の?」と大きな声でみんなに問いかけた。

どうして自分の手袋だと気づかずに問いかけてしまったのだろう。

こんなとき、「ADHD」について多少なりとも知っている大人はこう言う。

「ADHDの子は多動なんだよ」

「衝動的で落ち着きがないんだ」

確かに、この二つはADHDの特性である。

しかし、「この手袋誰の?」と大きな声でみんなに問いかけたAさん気持ちを理解した答えではない。

アインシュタインは言う。

「6歳の子どもに説明できなければ、理解したとは言えない」

6歳の子どもに「Aさんは多動なんだよ」「ADHDは衝動的で落ち着きがないんだ」とは説明しないだろう。

「大変だ!みんなに聞かなきゃ!」って一生懸命思ったんだよ。

これが「理解」である。

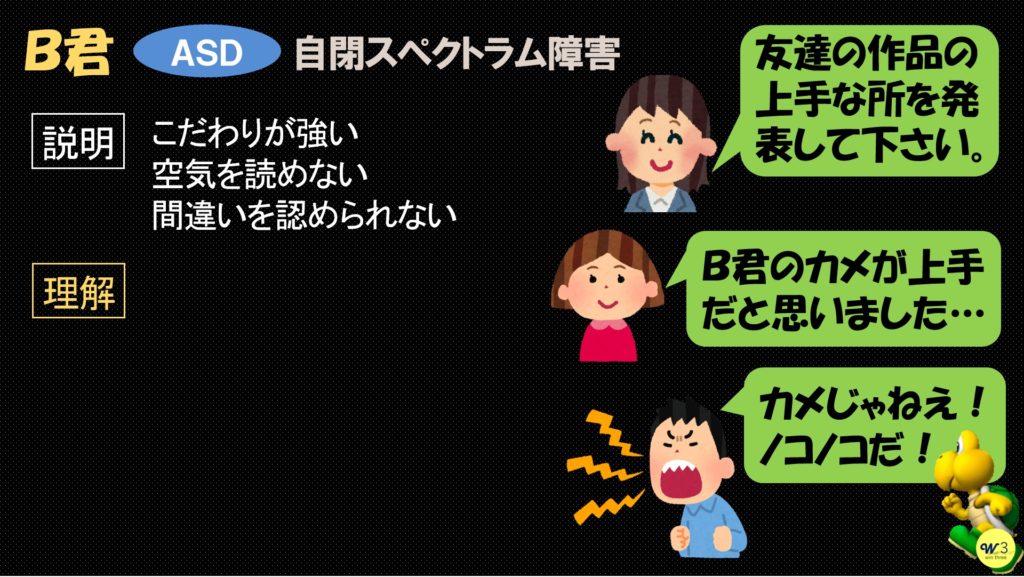

2.B君の事例

B君はASDと診断されている。

先生は「友達の作品の上手なところを発表して下さい」と言った。

女の子が「B君のカメが上手だと思いました…」と言いかけた。

と、突然、B君が「カメじゃねえ!ノコノコだ!」とキレた。

どうしてB君はキレてしまったのだろう。

ちなみに、ASDの特性は「こだわりが強い」「空気を読めない」「間違いを認められない」などである。

B君は、作品を作っているときに「カメを作っている」とは考えてはいなかったのだ。ずっと、ゲームのキャラクターである『ノコノコ』を作っていた。

それなのに突然「カメ」と言われたので、二度と立ち直れないくらいのショックを受けた。それは作品をグチャグチャに壊されてしまったかのようなショックだった。

B君にとって「想定外の出来事は超ショック」なのである。

小児神経科医だった小西行郎は主張した。

理解とは、その子の背景にある意図や思いがわかることです。

「こだわりが強い」のは、否定されるとドン底に突き落とされるくらいのショックを受けるからだ。それが怖いのである。

「空気を読めない」のは、その恐怖から自分を守るために必死だからだ。

「間違いを認められない」もそれと同じ理由だ。

これらが「理解」である。

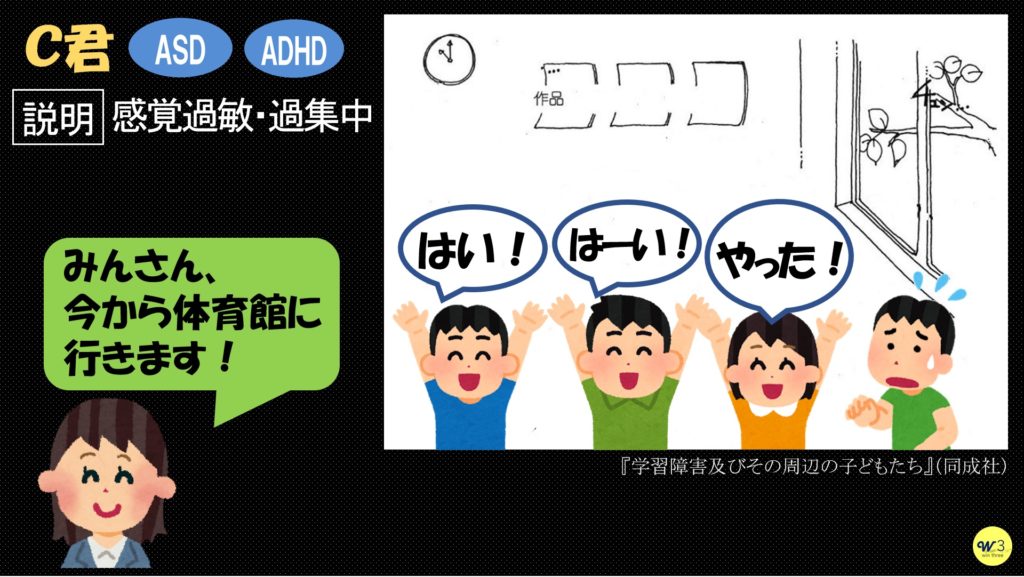

3.C君の事例

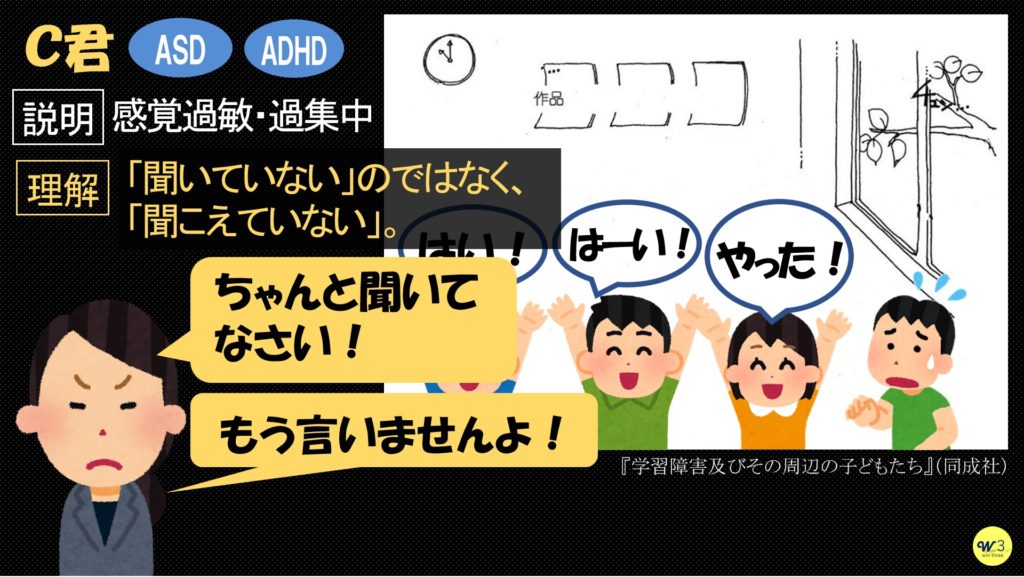

C君はASDとADHDを併せ持つと診断されている。

先に述べておこう。

ASDやADHDには「感覚過敏」や「過集中」といった特性が考えられる。

その上で、次の場面を「理解」していただきたい。

先生が言った。

「みなさん、今から体育館に行きます!」

多くの子が喜んだ。何か楽しいことでもあるのだろう。

ところが、C君は困った様子。

何が起きたのかわからずに困っている。

「刺激過敏」や「過集中」といった説明は言葉だけでは場面がイメージしにくい。理解につながる言葉は、

集中のコントロールが難しい

である。

先生が少し離れた場所から「みなさん」と呼びかけても、それが自分に対して向けられた言葉だと認識できない場合がある。まわりの子どもたちの喜ぶ声で「何が起きたのだろう?」と思っても、本人は何が起きたのかを理解できない。一人だけ取り残された感じになる。

また、教室には様々な刺激がある。時計がカチカチ鳴る音、プリントがひらひら揺れる音、窓の外で小鳥がチュンチュンさえずる音、友だちの机が動く音など、音だけでも様々だ。発達障害を持つ子の中には、「それらの音」と「先生の声」を区別するのが困難な場合がある。この場合も本人は何が起きたのかを理解できずに取り残された感じになる。

「聞いていない」のではなく、「聞こえていない」。

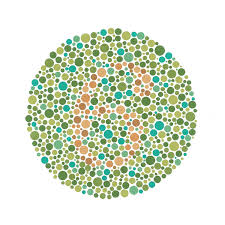

たとえば、色覚異常の子は特定の色が見えにくい。左の図に隠されている数字を読み取ることが難しい。

そのような子に「がんばって見てごらん」とか「ようく見てごらん」と言うのは不適切だ。本人の注意や努力の問題ではないのだ。そんなことよりも教師が「6」を違う色でなぞってあげた方いい。

C君の場合では、どうなるか。

名前を呼んであげればよい。

たったそれだけである。

それだけでC君は「聞こえる」ようになる。

ところが、そうじゃない先生もいる。

「ちゃんと聞いてなさい!」

「もう言いませんよ!」

などと意地の悪いことを言う先生である。

このような環境のもとでC君はどうなるか。

不登校や非行などの二次障害につながる。

小児精神科医の杉山登志郎氏は次のように主張している。

「努力が足りない」などといった精神論は、理解できないばかりか、

二次障害を引き起こす元になります。

4.まとめ

理解が得られないと、AさんやB君やC君はどうなるか?

「あいつ、バカじゃねっ!」

「Bは、すぐ怒るから嫌い!」

「もう言いませんよ!」

こうした仕打ち(対応)に遭う。

この「負のシナリオ」を突き破るには大人の理解が不可欠だ。

「大人」とは誰か。

両親、祖父母、きょうだいなどの家族。

学校関係者や地域の大人たち。

知識ではなく、

そうした大人たちの理解が不可欠である。

理解をシェアしよう!