講座318 QA⑥発達障害は生まれつきの病気なのでしょうか?

Q6 発達障害は生まれつきの病気なのでしょうか?

発達障害は病気ではありません。

発達の障害です。

病気ではなくて「発達の障害」だということは次の2つを意味します。

(1)障害を取り除けば発達する

(2)必要なのは治療ではなく療育

以下、この2つについて解説します。

1.発達障害は病気ではない

病気は治すものですが、発達障害は次の2つをアップさせるものです。

①周囲の理解

②本人の適応力

発達障害にとって障害となるのは人などの環境です。

環境が障害となっていなければ不適応は起きませんので凸凹は単なる個性です。

ですから、

①周囲の理解

②本人の適応力

この2つをアップさせれば障害は表に出なくなります。

病気は本人が抱えている病気の元を治療して治そうとしますが、発達障害は病気ではないので、そうした根本治療はしません。

そうではなく、根本にある個性を活かそうという方向で「療育」をします。

療育というのは簡単に言えば支援のことです。

その支援には医療機関も加わるので療育です。

療育は、医療機関だけではなく、家庭や学校や職場や地域社会が行います。

つまり、本人を取り巻く環境ですね。

不適応を起こさせるのも環境。

発達を促すのも環境。

治すのではなく適応させる。

そこが病気とは決定的に異なる点です。

でも、薬を使うじゃないですか?

そうですね。

薬は一つの有効な手段です。

でもそれは治療薬ではなくて、不適応が起きている時の凸凹の加減をコントロールしやすくするためのものです。

不適応によって失敗やトラブルが多くなっている状態を助け、成功体験やコントロール体験をすることによって適応力をアップさせることが目的で処方します。

つまり、療育を助けるためです。

ですから、病気を治す薬ではないわけです。

以上が、「発達障害は病気ではない」ということの簡単な説明です。

次に、療育の具体について解説します。

2.療育の基本

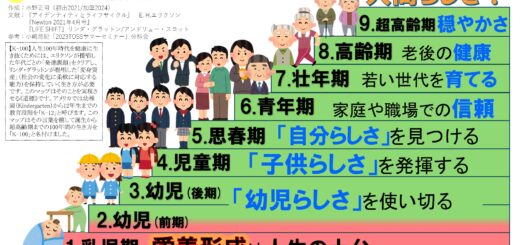

杉山登志郎ドクターが療育の基本的な内容を6つ紹介されています。(『発達障害の子どもたち』講談社現代新書)

(1)健康な生活

(2)養育者との信頼と愛着の形成(3)遊びを通しての自己表現活動(4)基本的な身辺自立 (5)コミュニケーション能力の確立(6)集団行動における基本的なルール

この順番は優先順位です。

最も重要なのが「健康な生活」です。

即ち、早寝早起き、食事、運動です。

発達障害の専門医師が最優先事項としてこのことをあげていることはもっともっと注目されるべきだと考えます。

そして次が「養育者との信頼と愛着の形成」です。

簡単にいうなら「安心して暮らせる家庭環境」です。

「養育者との信頼と愛着の形成」と言うと難しいかも知れませんが、要するに「家族の理解」です。

学校や職場に理解を求めることが難しい場合でも、少なくとも家族が理解してあげる。

そのことがどれだけ救いになるか計り知れません。

以上(1)と(2)は超重要です。

これが療育です。

病気で言えば治療にあたることです。

つまり、医師じゃなくてもできる、むしろ医師には出来ないことです。

三番目以降に「遊び」「身辺自立」「コミュニケーション」「集団ルール」と続きます。

遊びは自己表現。

つまり、めいっぱい遊ばせることです。

身辺自立は最低限の「自分でやるべきこと・やらせるべきこと」です。

ここが崩れると生活も自信も崩れます。

悪化の道をたどることにもなりかねませんので注意が必要です。

コミュニケーション能力を伸ばすことも療育です。

すぐには出来ませんが、トラブルを勉強の機会にしたり、毎日の生活の中で意識したりして、少しずつ知識を増やして行く感じです。

集団ルールについても同様です。

学校や職場の中での暗黙のルールについて、誰かが優しく教えてくれる環境があると、それが療育となります。

(1)健康な生活

(2)養育者との信頼と愛着の形成(3)遊びを通しての自己表現活動(4)基本的な身辺自立 (5)コミュニケーション能力の確立(6)集団行動における基本的なルール

これが、医師の言う「療育の基本」です。

病気で言えば治療にあたることです。

娘は来年から小学生ですが、支援級に進むことになりそうです。幼稚園では問題なさそうですが、出かけると誤解されることもあり、私が負担に感じることも、、、

トラブルを勉強の機会にという一文に助けられました。ありかとうございます。

娘さんは見た目普通で賢いお子さんですから、学校の先生方が正しく理解してくださるかどうかが難しいですね。

いい先生に当たるといいですが、そうでない場合は、何よりもお母さんが世界一の理解者だということを忘れないでください。

学校はよりより理解を目指して努力するはずですが、急にすべてを理解はできないでしょう。

お母さんの理解に勝るものはありません。

これからも可愛がってあげてください。