講座317 教育経済学のエビデンス

これは2015年の11月に教育関係者の勉強会で提示したスライドです。

2015年頃は教育経済学という分野が世間を騒がせていました。

今回はその時に私が作ったスライドを紹介します。

私のスライドの意義は、その教育経済学のエビデンスに長年の教職経験の実感を重ね合わせたところにあります。

文章をなるべく減らして、スライドを中心に紹介します。

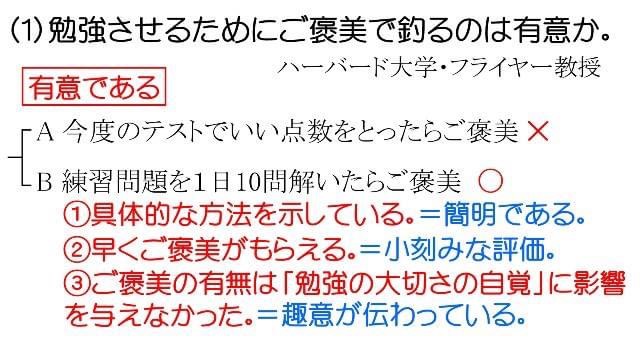

1.勉強とご褒美のエビデンス

これは、具体的な勉強方法まで示して有意であるということです。

2.ほめて育てることのエビデンス

これは、能力ではなく努力をほめることは有意だということです。

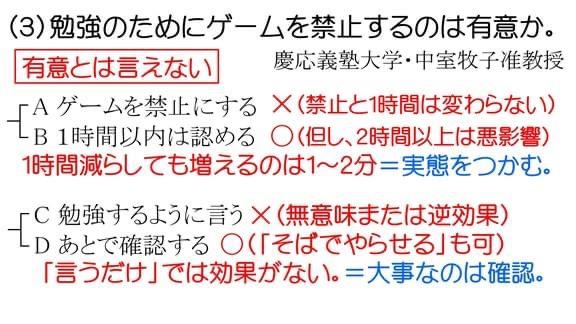

3.ゲームを禁止するのは有意か

禁止は有意ではなく、やらせ方の問題だということです。

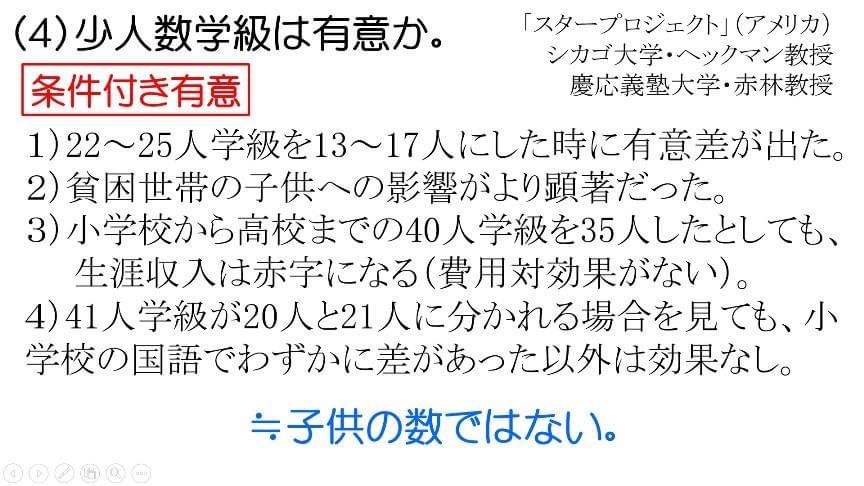

4.少人数学級は意味があるか

1クラスあたりの人数を少なくしても必ずしも学力が上がるわけではないことがわかっています。

私の実感としても、やるなら20名以下の学級編成が必要だと思います。

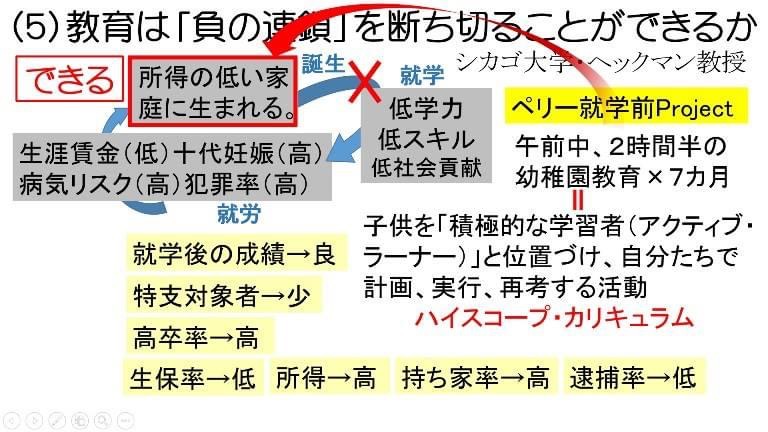

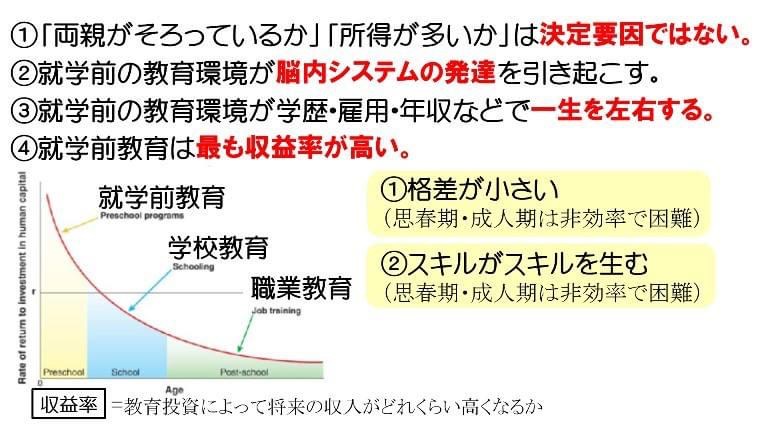

5.教育は「負の連鎖」を断ち切ることができるか

この連鎖を断ち切ることができるかという命題です。

これはペリー就学前プロジェクトで実証されました。

日本でもその後、幼児教育の改革が行われました。

「10の姿」などが出て来た時です。

その時は、幼児教育の重要性が社会的に話題になりました。

就学前の教育(子育て、園所などでの集団教育)には、「負の連鎖」を断ち切る力があることは明らかです。

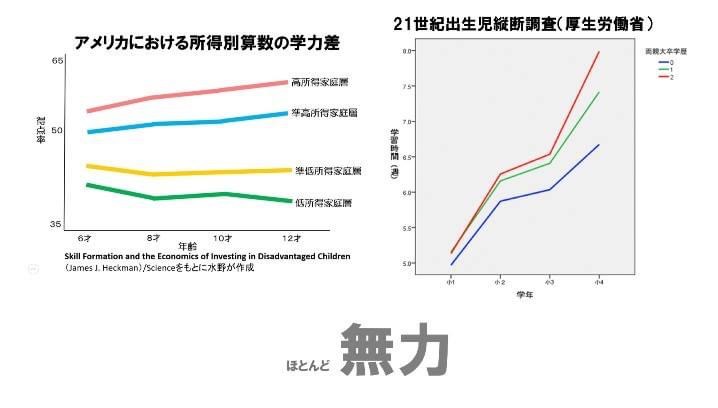

6.では学校教育は?

では、学校教育に「負の連鎖」を断ち切る力はあるのか?

左はアメリカ、右は日本のグラフです。

アメリカの方は横軸が6歳~12歳、縦軸が算数のテストの点数、4種類の折れ線は上から高所得家庭層、準高所得家庭層、準低所得家庭層、低所得家庭層です。

日本の方は横軸が小1~小4、縦軸が家庭学習の時間、折れ線は上から両親が大卒、片方が大卒、どちらとも大卒ではないという順です。

厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査」の結果です。

調査観点は異なりますが、どちらも同じような実態を炙り出そうとしています。

勉強会で私は「このグラフからどんなことがわかりますか?」と聞きました。

パッと見て「所得が高ければ学力が高い」ということが出て来ます。

しかし、教育経済学の解釈はもっとシビアです。

小学校に上がってからも格差は変わらいというより広がっていることから、

①学校教育が「負の連鎖」を断ち切る可能性は小さい

②格差のある状態で平等な教育を行えば格差は拡大する

という解釈をします。

これはある意味「学校教育は格差に対してほとんど無力」ということです。

私たちはこのエビデンスをどう受け止めるべきでしょうか。

7.学校教育は無力なのか?

しかし、可能性は小さいながらも、「学校教育にも意味はある」というエビデンスは2つあります。

「教員の質の向上」と

「就学後でも発達する部位の活用」です。

ハーバード大学のチェティ教授は、下位5%の教員を平均的な教員に置き換えるだけで子供の生涯収入を1クラスあたり2500万円引き上げるという推計を出しています。

「教師次第で子供も変わる」とはよく言われますが、下位教員を平均教員に置き換えるだけで子供の生涯収入まで変わるというのは怖いことです。

中室牧子氏はチェティ教授の研究を次のようにまとめています。

①ある子供の学力の上昇幅は教員の質の計測に有用である。

②質の高い教員とは、結果を他の子と比較するのではなく、その子自身と比較して「昨日より今日、今日より明日」と伸ばしてやれる先生である。

③去年も今年もクラス平均が80点の先生ではなく、去年の30点を35点にできる教員が「いい先生」である。

8.「不幸」のエビデンス

ACE(小児期逆境体験)のピラミッドです。

幼児期の逆境体験がどのような不幸へつながっていくのかを表しています。

下から二番目の層が同年齢の子と比べた場合の発達不全です。

三歳児健診や就学時健診などのときに発見されることがあります。

下から三番目は情緒や認知の障害、いわゆる発達障害です。

勉強の理解の仕方に困難が表れて苦労します。

下から四番目は危険な行動、問題行動をとるようになるということです。

非行などもここに当てはまるでしょう。

上から二番目が疾病や二次的障害などといった社会的問題。

一番上が早期の死亡です。

一般に、このような人生は「不幸」と呼ばれる部類のものだと思います。

ACEによる研究は「不幸」という目に見えないものを数値化し、統計学的な有意を示したことにおいて衝撃的です。

そして、私の問題意識は、このことに対して学校教育は本当に無力なのかということです。

その意識と中室牧子氏が著わした「いい先生」の定義が一致したことにおいて、私は30年間の経験と照らし合わせてこのシリーズにまとめています。

ポール・タフは『成功する子・失敗する子』で次のように書いています。

「もし学校のシステムや教員との契約を徹底的に見直してすべての低所得層の生徒が能力の高い教員にあたれば、学力差を完全になくすことができる。」

そこで、ここからは「教員の質」についてスポットを当ててみます。

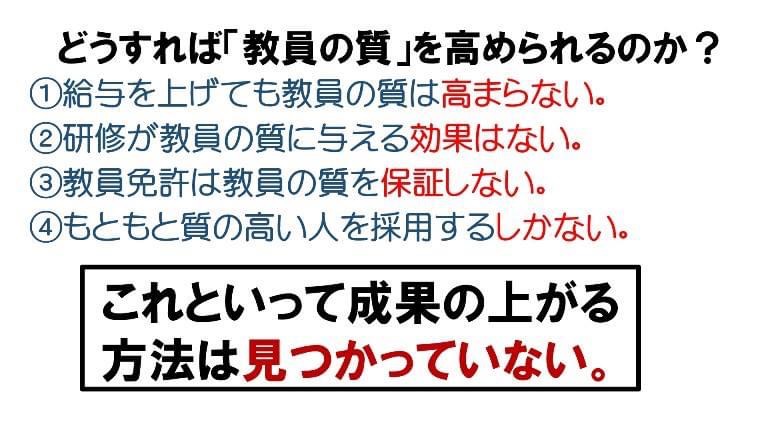

9.教員の質は高められるか?

学校教育は「負の連鎖」に対して無力ではない。

教員の質の向上という点では意味がある、

というところまで示しました。

では、教員の質の向上はどうすればできるのかという話に移ります。

わかっているのは次のことです。

①給与を上げても教員の質は高まらない。

②研修が教員の質に与える効果はない。

③教員免許は教員の質を保証しない。

④もともと質の高い人を採用するしかない。

つまり、これといって成果の上がる方法は見つかってない、というのが中室牧子氏の結論です。

そうなると、やはり、学校教育は無力かということになります。

しかし、私たちは中室氏の知らないことを知っています。

教員の質の向上をめざしてスキルを上げた教師がいるということです。

そして、その上達方法を公開している研究団体が私たちTOSSです。

私はその研修方法を広めるために今も活動しています。

10.就学後でも発達する部位

学校教育も「意味がある」という話の2つ目は「就学後でも発達する部位」、つまり、脳の前頭前野を活用することです。

言語的知能や音楽的知能など各教科に対応するような個々の知能は8歳までが臨界期だと言われています。

ピアノや英語を早く習わせるのはこれですね。

それに対して前頭前野は児童期、思春期、成人期と発達し続けます。

前頭前野は、

①各知能をコントロールする実行機能と、

②人間性に関わる機能を担っています。

児童期、思春期は一日の大半を学校で過ごすわけですから、学校教育はここを意図的計画的組織的に担当すべきだと思います。

11.学校教育がやるべきこと

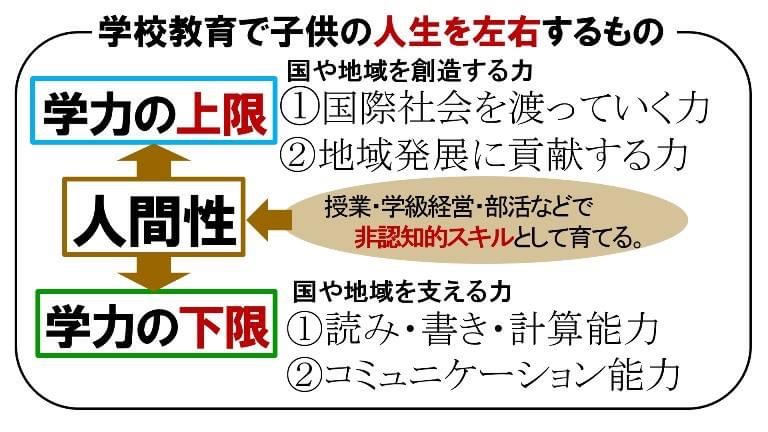

ここまでをまとめた図が上です。

社会全体に照らした図が下です。

これらのスライドは7年前のものですが、今でも通用する(求められている)考え方だと思います。

私は目の前の子どもたちに何ができるかと拝読し改めて思いました。

その子どもの過去からの成長や努力を褒めていきたいと改めて思いました。

松岡亮二氏の主張ですね。