講座271 「支援」や「配慮」をされていますか?

あなたのお子さんが幼稚園や小学校に上がった時に、

学習や生活に困難があって先生から相談を受けたらどうしますか?

先生だからって何でも知っているとは限りませんよ。

保護者も知識を持っておくべきです。

今回は学校の先生がしなければならない「支援」と「配慮」について解説します。

2.法的にはどうなの?

3.「合理的配慮」とは何か

4.「配慮」とは何か

1.通常学級の中には様々な子がいる

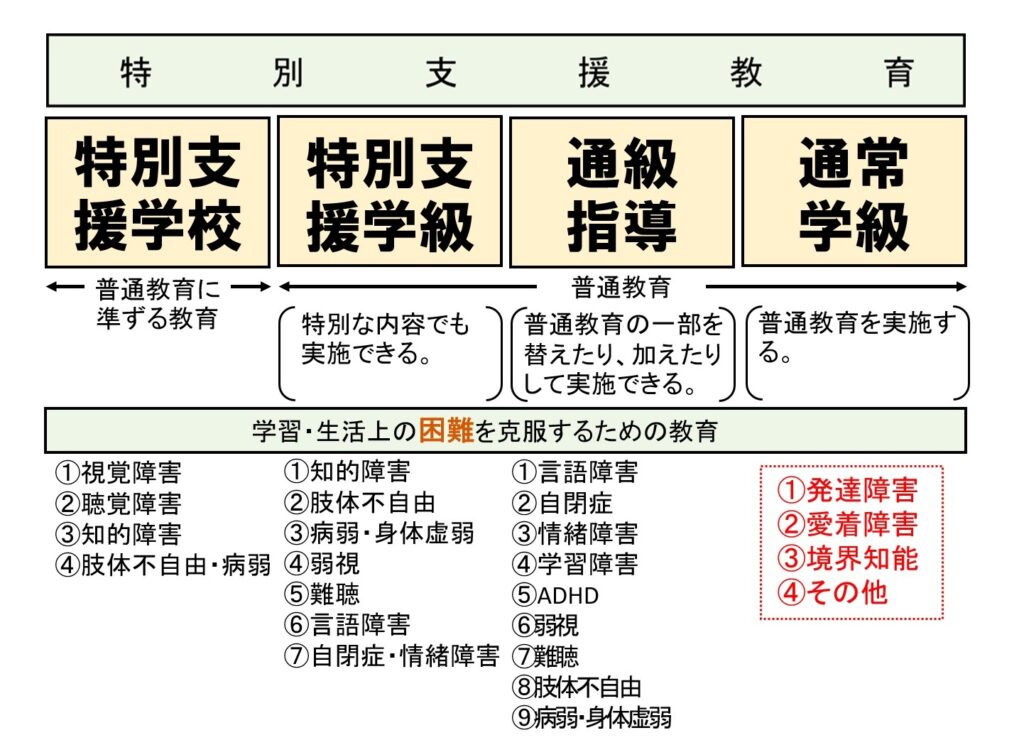

講座266で「特別支援教育って何?」というお話をしました。

図にまとめるとこうなります。

この図を見るときのポイントはこれです。

通常学級にも「特別支援」があるんだ!

そうです。あるのです。

だって特別支援教育は「障害による学習・生活上の困難を克服するための教育」ですから。

そこで問題になるのが次のことです。

通常学級の中で特別支援を受けるのはどんな子?

これについては「対象障害種」が明記されていませんから実態で考えるしかありません。

【通常学級】における実態

①発達障害

②愛着障害

③境界知能

④その他の障害

①の「発達障害」の子は通常学級に6.5%在籍していると言われています。

でもこの調査は古いです。平成24年です。

しかも「著しい困難を示す」という質問における回答結果です。

「何らかの困難を示す」にしたらもっと多いでしょう。

②の「愛着障害」については講座264「愛着障害は増えている?」で解説しました。

調査結果はありませんが広い意味での愛着障害は「3人に1人」という主張もあります。

「困っている」という先生方の報告が私の耳に毎年入って来ます。

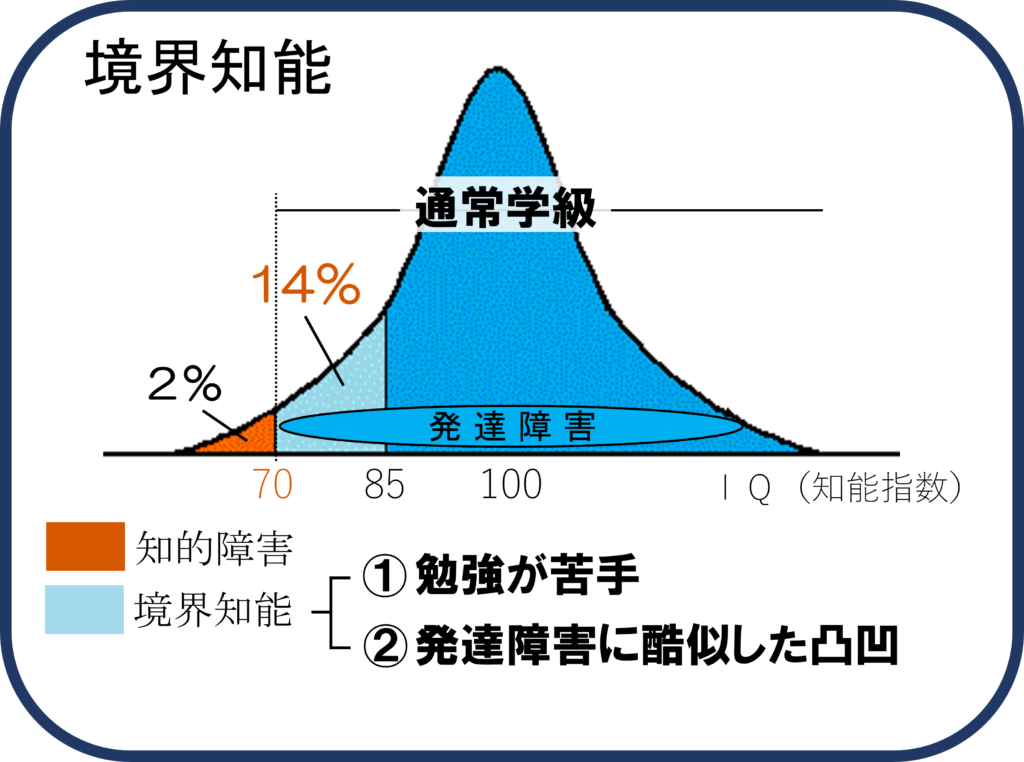

③の「境界知能」というのは、いわゆる「勉強が苦手」という子です。

抱えている困難さが発達障害と似ているので「発達障害なんじゃないか?」と思われているケースもありますが、発達障害を持っているとは限りません。

数値としてIQが71以上85未満の子が境界知能です。

正規分布によって、全国どの学級にも14%程度存在していることになっています。

この「境界知能」をそのまま「障害」と認めるにはハードルがありますが、困難は抱えているはずですので、支援は難しくても配慮は必要でしょう。

ただし、本当の発達障害と重複している可能性もあるので注意が必要です。

2.法的にはどうなの?

障害が認められれば「特別の支援」をする。

障害が認められなくても「特別の配慮」をする。

この法的根拠は学校教育法です。

【学校教育法・第八章・ 特別支援教育】

第八十一条

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

「次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒」とは次です。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者

四 弱視者

五 難聴者

六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

「その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒」とは、一~六に入らない子どもたちですから、通常学級に在籍して「障害による学習上又は生活上の困難」のある子どもたちです。

たとえば、発達障害などが該当します。

つまり、特別支援教育の対象は、

A:一~六に該当する障害のある子ども(特別支援学級の子)

B:通常学級に在籍して障害のある子ども

となります。

3.「合理的配慮」とは何か

「合理的配慮」という言葉を聞いたことがありますか?

合理的配慮とは、国や都道府県や市町村や校長などが行う配慮

およそ次の5つがあります。(「合理的配慮」の提供として考えられる事項)

①教員や支援員等の確保

②教員研修の実施

③施設・設備の充実

④教材・教具などの充実

⑤個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成

このような教育環境の整備や充実を「合理的配慮」と言います。

このようなことの実現には法整備や予算などが必要です。

教師個人では出来ないことがほとんどなわけです。

ですから国や設置者などが行う配慮というわけです。

ただし、平成26年に締結された「障害者の権利に関する条約」により、

保護者や子供自身などの個人が①~⑤のような配慮を要求できるようになりました。

この条約の第2条には次のようにあります。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。(「障害者の権利に関する条約」)

このことについて文部科学省は次のように説明しています。

学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの(「障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」)

ま、そりゃそうですよね。

要求すれば何でもできるわけではありません。

でも「親として要求できる」ということは我が子のために知っておいていいでしょう。

たとえばですよ。

「うちの子は小さい時からどうも落ち着きがない」と思っていたんだけど、

小学校に入学したら個人懇談で担任の先生から「落ち着きがなくて困っているんです」と打ち明けられたとします。

どうしますか?

落ち込みますか?

そりゃあ落ち込みますよね。

じゃあ、我が子に注意しますか?

「集中しなさい!」とか

「先生の話をちゃんと聞きなさい!」って叱りますか?

私の経験上、そういうのは全く効果がありません。

むしろ、子どもの自己肯定感が下がって悪影響が大きいです。

私が親ならこう言います。

「先生、『ふみおくん』を使っていただけませんか?」

「ふみおくん」というのは私たちTOSSが開発した教具です。

こういう教具(センサリーツール)があることを知っていれば要求が出来ますよね。

公費(学校の予算)で買ってもらうことが可能です。

このようなことを「合理的配慮」と呼ぶわけです。

ここでひとつ注意が必要です。

合理的配慮とは、要求すれば何でも叶うというものではありません。

「合意形成」が必要です。

「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、設置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。(「障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」)

保護者や子供自身などが求める配慮には「可能な限りの合意形成」を図るということです。

その上で、可能であれば提供しますし、

提供できないまでも「個別の教育支援計画」に明記して共有したり引き継いだりするわけです。

4.「配慮」とは何か

「配慮」とは、校長や教育委員会がやることではなくて、教師個人がやることです。

また例を出します。

担任の先生から「対応がムズカシイお子さんで困っているんです」と打ち明けられたとします。

どうしますか?

落ち込みますか?

そりゃあ落ち込みますよね。

じゃあ、我が子に注意しますか?

「なんでそういうことすんの?」とか言って叱りますか?

私の経験上、そういうのは全く効果がありません。

むしろ、子どもの自己肯定感が下がって悪影響が大きいです。

私が親ならこう言います。

「先生、申し訳ないのですが、行為の意味を説明してあげてもらえないでしょうか?」

実を言うと、学校の先生と言えども「配慮」が出来るとは限りません。

若い先生なら特にそうです。

保護者の方から支援の仕方を提示してあげる必要もあります。

ここで、保護者が知っておくべき「配慮」ベスト10を紹介します。

①行為の意味を説明してあげる配慮

先生が「今からゴミを10個拾ってもらいます」

と言うと、「ナンデそんなことしなきゃなんねえだよ!」と言ってキレる子がいます。

自閉症圏の子に多いわけですが、

そういう場合には、

「今から教室をきれいにします。一人10個ゴミを拾ってください!」

と言うと普通に行動できる場合があります。

これは行為の意味を説明してあげたからなんです。

大事なのは次の点です。

「ゴミを10個拾いなさい」と言っただけでも動く子はいるんです。

恐らく8割以上の子は活動するでしょう。

でも、教室の中には様々な子がいます。

行為の意味を納得できなければ動かないという特性を持った子もいるわけです。

30人いて2~3人いるかも知れません。

発達障害だからというわけではありません。

特性というのは「グレー」で「スペクトラム」です。

個性と特性との間に境界線はありません。

ちょっとした支援をしてもらえれば普通に困難なく過ごせる子がいるのです。

ですから、「配慮」ができる先生が受け持つと、そういう子は目立ちません。

ところが、「配慮」を知らない先生が受け持つと、トラブルが続発します。

先生にとっても子どもにとっても不幸なことです。

ですから敢えて保護者の方から支援の仕方を提示してあげる必要もあるわけです。

二つ目を紹介します。

②一度にたくさんのことを言わない配慮

「今から教室をきれいにします。一人10個ゴミを拾ったら、それをゴミ箱に捨てて、捨て終わった人は図書室へ行って静かに本を読んでいてください。でも、廊下を歩く時は走っちゃダメですよ。静かに歩いてください。それでもし、先に誰か図書室を使っている人がいたら使えませんから教室に戻って来てください。」

いっぺんにこれだけ言われたら困る子がいます。

そして、こんな風に言ってしまう先生もいるのです。

すると、どうなるか?

内容がよくわからなくて教室に戻って来ない子が出たりします。

先生は伝えたつもりですからその子を叱ります。

「どうして戻って来なかったの!」

「先生は言いましたよね!」

「先生が言ったかどうかみんなに聞いてみましょうか?」

もし、我が子がそういう風にみんなの前で叱られたらどう思いますか?

「おかしいだろう」と思いますよね。

でも、これに似たようなことは日常的にあるのです。

そして、教室には一度に言われても対応できる子もいれば、

いっぺんに言われたら困る子も一定数存在するものなのです。

一人の例外もなく配慮せよ。

これは私の師である向山洋一先生の教えです。

できる子にも、できない子にも配慮する。

当然です。

教室には様々な子が存在するのが前提だからです。

したがって教師は「配慮の仕方」を知っていなければなりません。

でも、教師だけではなく、保護者も知っておいた方が「幸せ」です。

教師も、保護者も、何よりも子どもが救われるからです。

①行為の意味を説明してあげる配慮

このような支援を向山先生は「趣意説明の原則」と名付けました。

②一度にたくさんのことを言わない配慮

これは「一時一事の原則」です。

残りの八つを簡単に紹介します。

③指示は具体的に短く言う配慮(簡明の原則)

例:「一人三回跳んだら先生の所に集まります」

④全員が聞いている状態にさせてから話す配慮(全員の原則)

机の上にブロックが乗っている状態で話をする先生がいます。

当然、いじってしまう子が出ます。

それを「聞いてない!」と叱っちゃダメだということです。

先にしまわせる。

「先生の方におへそを向けてごらん」と全体に言う。

出来ていない子がいたら、「○○君、先生の方におへそを向けて」と名前を付けて気づかせる。

そういう支援です。

⑤場所と時間と物を与える配慮(所・時・物の原則)

参観日に行く時に「うちの子はちゃんと手をあげて発表しているのかしら?」と心配される保護者の方を時折見かけます。

手をあげて発表するのが学校の勉強だと勘違いされているのでしょうか?(「サザエさん」や「ちびまる子ちゃん」の世界ですね)

たとえば、「この中に漢字が隠れています。わかる人?」

と聞いて、すぐに手をあげさせる先生がいます。

指名して、子どもが発表します。

一人に一つ発表させる先生はまだいい方です。

思いつくだけ全部発表させる先生もいます。

そういう先生はその子が発表し終わると、「ほかに?」と聞きます。

また「ハイ」「ハイ」と言って手があがります。

延々そのくりかえしです。

こうした授業のどこがダメかわかりますか?

考える時間を与えてないのです。

教室の中には、先生に言われてすぐに反応できる子もいれば、

じっくり考えてからじゃないと手をあげられない子どももいます。(普通はそうでしょう)

ところが実際の教室では、手をあげた子中心に授業が進んでしまうケースが少なくありません。

だから「サザエさん」や「ちびまる子ちゃん」のような描写が生まれるのです。

「この中に漢字が隠れています。わかる人?」と言ったら、

一人指名して「一つ言ってごらん」と言わせ、

「そうだね。田んぼの田があるね」と取り上げて、

「ほかにどんな漢字があるか、できるだけたくさんノートに書いてごらん」と言って、

たっぷり時間を取る。

ノートに書かせれば、どの子にも考える時間が与えられますよね。

今のは「時間」の例ですが、

何かの活動をさせるときには活動するための「場所(配慮された環境)」「物(配慮された物)」が必要です。

これらを「所・時・物の原則」と言います。

長くなったので残りは原則名だけを紹介します。

⑥細分化の原則

⑦空白禁止の原則

⑧確認の原則

⑨個別評定の原則

⑩激励の原則

これらの原則は「授業の原則」であると同時に「配慮の原則」でもあります。

「配慮」とは、一人の例外もつくらないための行為なのです。

授業の原則そのものが支援の原則という視点が、勉強になりました。

多分、向山先生の考え方だと思います。