講座264 愛着障害は増えている?

講座260から4回に渡って「愛着障害」の解説をしてきました。

この障害の特徴や対応については、なんとなくでも伝わったと思います。

今回は少し角度を変えて、世の中における「愛着障害」の問題点を解説します。

2.愛着障害の診断方法

3.愛着障害は増えているか?

4.まとめ

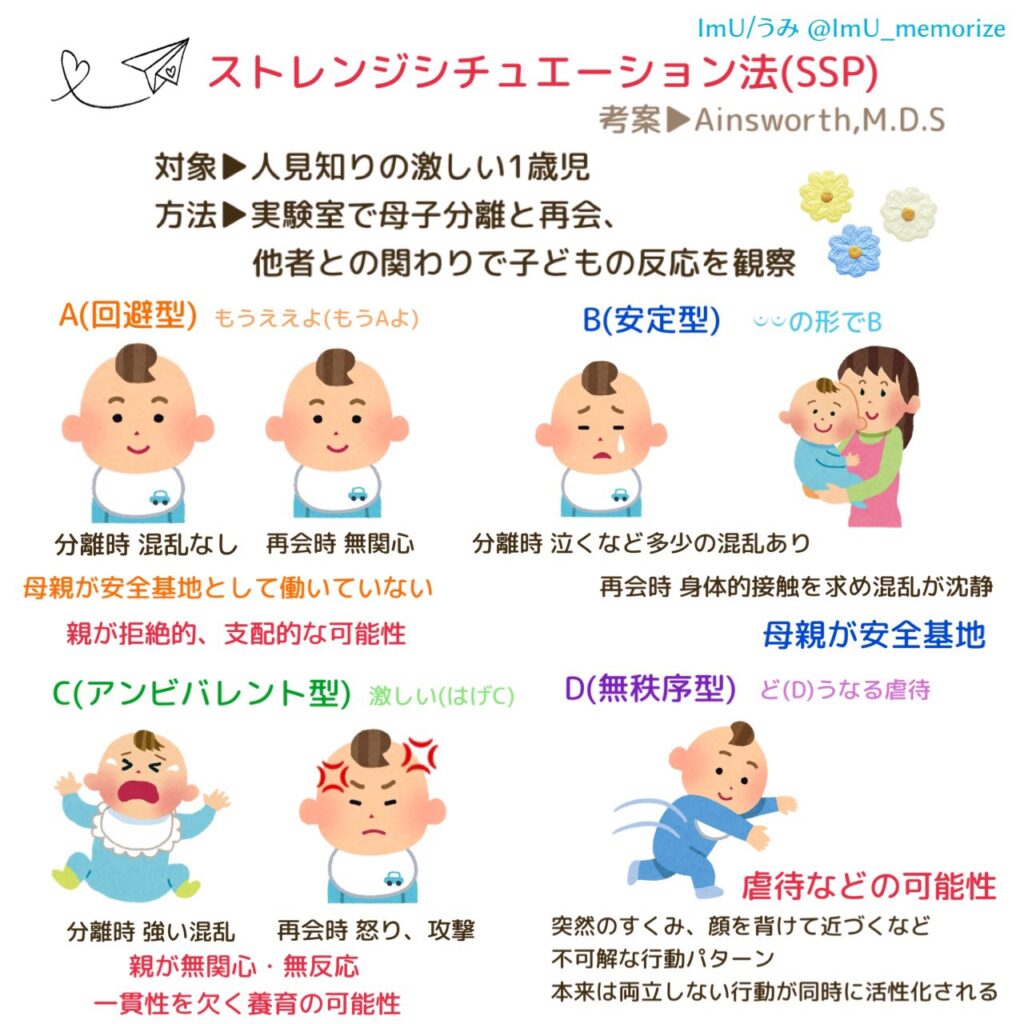

1.愛着障害につながりやすい母親の養育タイプ

ネットで「愛着障害」を調べると最初にこの養育タイプの説明が出て来る場合が多いと思います。

4タイプあります(一般的には3タイプですが私なりに4タイプに分類しました)。

(A)放置・無関心タイプ

赤ちゃんが泣いていても放っておくタイプです。

子どもはどうなるかというと、本当は甘えたいのに甘えられない子になります。

(B)気まぐれタイプ

ちゃんとあやしに行ったりする時もあれば、

疲れたからと言って放置する場合もあるというバラバラの対応です。

子どもはどうなるかというと、抱っこしようとすると抵抗を示すようになります。

(C)過干渉タイプ

泣いてもいないのにミルクを飲ませたり、一方的な対応をとるタイプです。

子どもは母親に関心を示さなくなります。

(D)虐待タイプ

怒ったり、乱暴な扱いをしたりするタイプです。

子どもは混乱状態に陥ります。

2.愛着障害の診断方法

さて、どうでしょうか?

愛着障害は増えていると思いますか?

この問題は社会的にデリケートな問題です。

「母親の育て方」を問題にしているわけですから、扱うにはリスクが伴います。

まず出て来るのは「男女平等」の問題です。

「なぜ母親だけなの?」

「父親も育児に参加すべき時代でしょ!」

というような批判が出て来て当然ですよね。

でも、愛着形成は母親との関係が重要になるので切っても切り離せないんです。

愛着障害のパターンを診断する方法に「ストレンジシュチエーション法」という観察方法を使うのですが、この診断に必要となるのも「母親」なんです(父親ではないんです)。

より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

「愛着障害の診断」(心理オフィスK)

3.愛着障害は増えているか?

愛着障害が増えているとしたら、

この4タイプのお母さん方が総体的に増えているということになりますよね。

(A)放置・無関心タイプ

(B)気まぐれタイプ

(C)過干渉タイプ

(D)虐待タイプ

この中で一つだけハッキリしていることがあります。

それは虐待です。

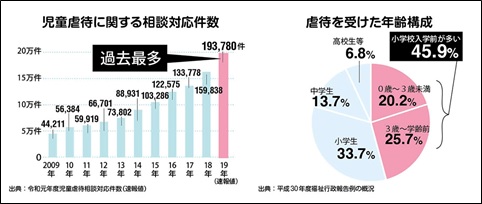

2020年度の児童虐待件数は20万件で30年連続で増えています。

3歳未満は2割です。

これは児童相談所が相談対応した件数ですから実際はもっと多いはずです。

ここから言えるのは、「虐待が増えているので愛着障害も増えている可能性が高い」ということです。

それ以上のことは言えませんが、

問題の核心は、

「放置・無関」や「気まぐれ」や「過干渉」や「虐待」が増えているとしたら、

それはどうして増えているのか?

というところにあります。

ほとんどの母親は(A)~(D)をしたくてやっているわけではないと思います。

つまり、母親個人の問題ではなく、社会的な問題なのだということです。

これに対して常葉大学の柴田俊一教授は次のように主張されています。

戦前の愛着形成力を100とするなら、

戦後のそれは80くらい。

現在は60くらいになっている。(要約水野)

戦前の愛着形成力というのは、日本人に受け継がれてきた伝統的な子育て力と子育て環境です。

戦後は何があったかた言いますと、

伝統が断絶されて、欧米式の子育てと欧米式の住宅環境が広まりました。

三世代同居が減少して、家庭の中で協力して子育てをする環境が失われました。

養育者(母親)は「身近なお手本」と「身近な家事育児の働き手」を失い、

夫婦二人で協力して子育てをしなければならない環境に置かれたわけです。

これがいわゆる「核家族化」というものです。

そして今は、核家族で育った子どもが子どもを産んで育てるという「二巡目の核家族」「三巡目の核家族」になっています。

住宅の造り以外にも、生活様式が大きく変わりました。

戦後にあったのは「テレビ」ですが、現在は「スマホ」です。

母親が授乳中にしていることの第2位が「LINEの返信」で、約6割の母親がしています。(「ninaruポッケ」アンケート)

それがいいか悪いかは別として、昔とは環境が違うのです。

簡単に言えば、それくいらいしか「LINEの返信」をする時間がないということです。

あるいは、

「LINEの返信」という生活様式が現代において必要になっているということです。

4.まとめ

愛着障害は増えているかも知れません。

何しろ専門家が「3人に1人」と主張する時代です。

でも、それは単に「育て方が悪い」ということで解決できる問題ではありません。

昔とは子育て環境が違っているからです。

100→80→60

と、愛着形成力が落ちている背景には「社会の変化」があります。

ならば、

この変化に立ち向かうために、

合理的な愛着形成の仕方を積極的に広めるべきでしょう。

解決方法はシンプルです。

「知らなかった」をなくす。

まず、そこなんです。

子育ての仕方は学校では習いませんから。

「知らなかった」というだけの人がたくさんいるんです。

そこを解決するためにこのブログを発信し続けたいと思っています。

子育てをして知らないことが多いことに気付きます。大事な発信をありがとうございます。

私もまだまだ知らないことだらけです!

だからみんなでシェアしなきゃ!