講座266 「特別支援教育」って何?

学校って、わからないことが多いと思うんですが、

そのひとつに「特別支援教育」というのがあります。

昔は「特殊教育」とか「障害児教育」と呼んでいたのですが、

その時とは中身も仕組みもかなり変わってきているので、

誤解や偏見をなくすためにも、

正しい認識を広めるためにも、

なるべく分かりやすく解説してみたいと思います。

2.「特別支援教育」って何?

3.「普通教育」って何?

4.「対象障害種」って何?

5.まとめ

1.「特殊教育」や「障害児教育」がなくなった理由

特殊教育や障害児教育という呼び方がなくなったのは、平成15年前後に「対象となる児童生徒」が「量的に増加」「質的に複雑化」してきたからなんです。

簡単に言うと、

発達障害の子が増えて来たから

と言えます。

それで、それまでよりも広い概念のシステムを作りました。

それが「特別支援教育」というわけです。

2.「特別支援教育」って何?

ではその「特別支援教育」って何なのでしょうか?

小中学生の場合で考えてみましょう。

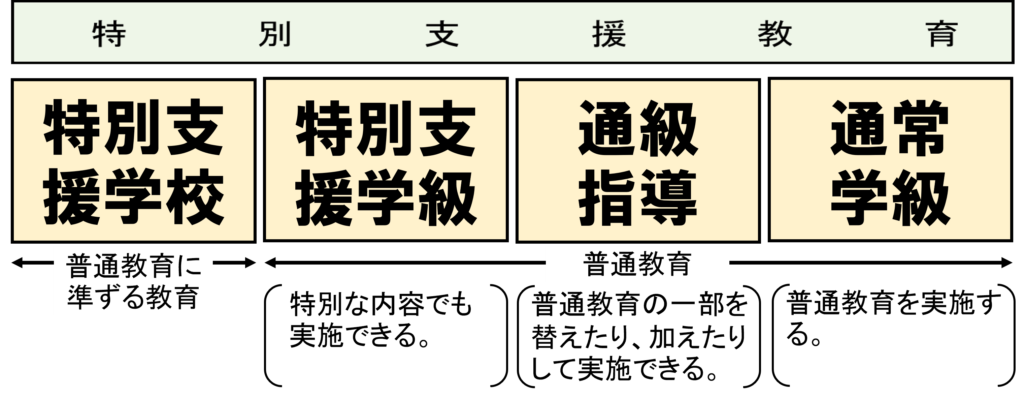

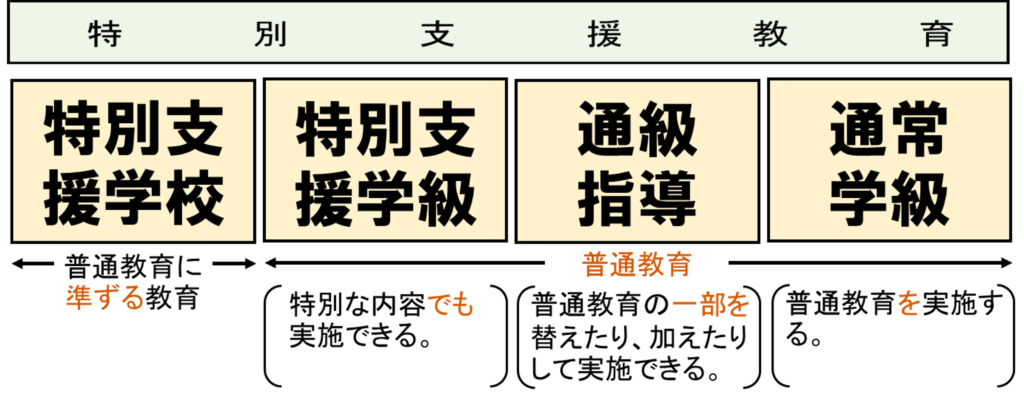

小中学生には「特別支援教育」を受ける場所(「学びの場」)が4つあります。

左から順に説明します。

(1)特別支援 学 校

昔は「養護学校」と呼んでました。

ここには小学部や中学部を併設している所もあります。

ここが小中学生の選択肢のひとつです。

でも、各都道府県に点在している状態ですので通うのが大変なケースが多くあります。

(2)特別支援 学 級

これは普通の公立小中学校の中に設けられます。

「かしわ学級」とか「ひまわり学級」などという名称で呼ぶ学校が多いと思います。

(3)通級指導

「通級教室」とか「通級学級」と呼ぶ場合もあります。

国語と算数の時に学級を抜けて別教室で授業を受けたりする制度です。

放課後に7時間目という形で授業を加える形も取れます。

(4)通常学級

意外と知られていないのですが、通常学級にも特別支援教育はあります。

困難を抱える子に対して、いつもの担任の先生が、特別な配慮をすることを指します。

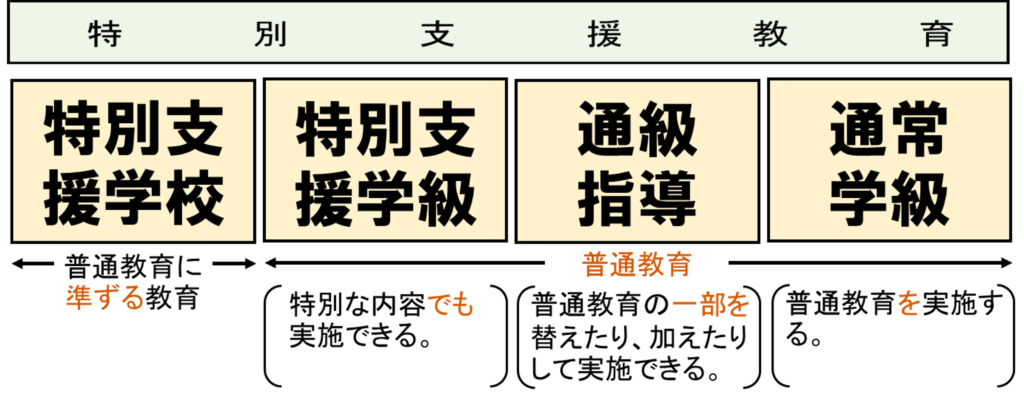

3.「普通教育」って何?

さて、ここでまぎらわしい言葉が出て来ます。

「普通教育」という言葉です。

法律の中では超重要な言葉なんですが、

日常生活においては、ほとんど使われないですよね。

でも、これを知らないと「学びの場」を選ぶ時に大失敗をしてしまう可能性もあります。

簡単に言いますよ。

普通教育とは、教育基本法第5条にある「義務教育」のことです。

じゃあ「義務教育」って何?ということになりますよね。

これも法律に書いてあります。

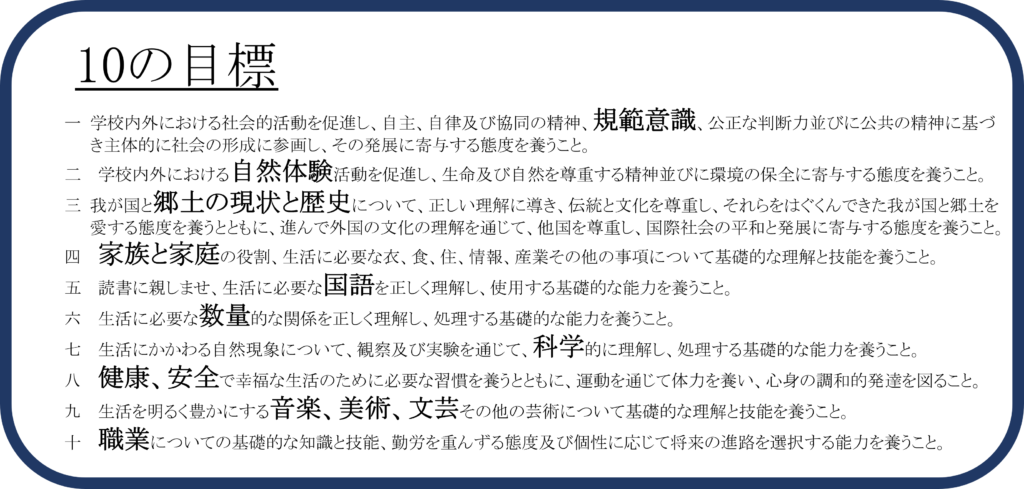

義務教育とは、学校教育法第21条にある「10の目標」のことです。

これです。

この「10の目標」を具体化したのが、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図工、家庭、体育、道徳、特別活動、総合的な学習の時間と呼ばれる教科の授業です。

そして、その目標と内容を記したのが文科省が示す学習指導要領という規定で、

それを「主たる教材」として配ったものが教科書です。

ざっくり言うと、「普通教育」というのは教科の授業ということです。

そして、普通教育は「学びの場」によって実施の仕方が違います(赤い字)。

特別支援学校では、普通教育に「準ずる」授業をおこないます。

「準ずる」というのは、「一人一人に応じて普通教育となるべく同じになるように」という意味です(知的障害には特別な教科書があります)。

特別支援学級では、普通教育をおこなうことになっています。

ただし、「特別な内容でも」実施できます。

これを「特別の教育課程」と呼び、各学校で工夫することになっています。

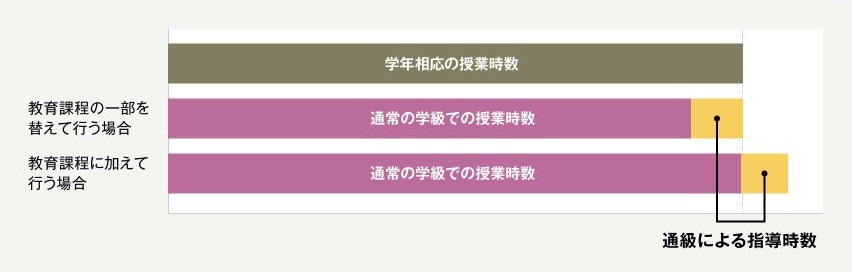

通級指導では、「一部を」替えたり、加えたりして実施できます。

「替えて」というのは、他の子が授業をしている教室を抜けて、別な場所で別な先生と授業を受けるという形です。

「加えて」というのは、他の子が下校した放課後に残って、別な先生と授業を受けるという形です。

その教える時間は週に1~8時間と決められています(ADHDは年間10〜280時間)。

通常学級では、普通教育「を」実施します。

つまり、教科の授業を教室で普通に実施するということになります。

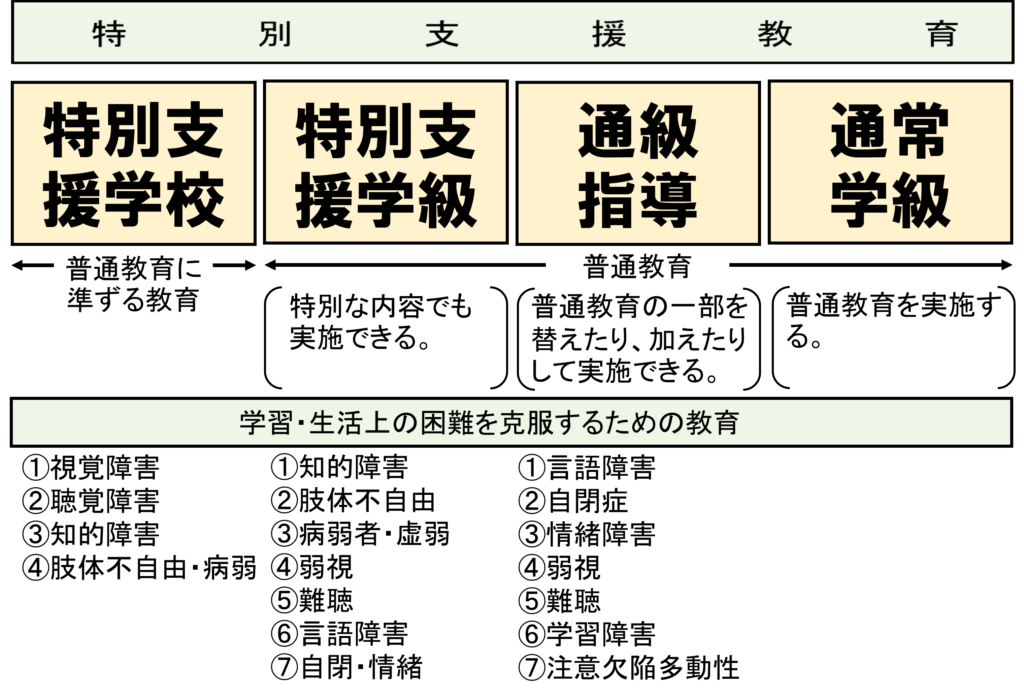

4.「対象障害種」って何?

それぞれの「学びの場」では、どんな障害のお子さんを受け入れるかが定められています。

それを「対象障害種」と言います。文科省「特別支援教育の現状」

【特別支援学校】の対象障害種

①視覚障害

②聴覚障害

③知的障害

④肢体不自由または病弱

【特別支援学級】の対象障害種

①知的障害

②肢体不自由

③病弱者及び身体虚弱

④弱視

⑤難聴

⑥言語障害

⑦自閉症者・情緒障害

【通級指導】の対象障害種

①言語障害

②自閉症

③情緒障害

④弱視

⑤難聴

⑥学習障害

⑦注意欠陥多動性障害

⑧肢体不自由

⑨病弱者及び身体虚弱

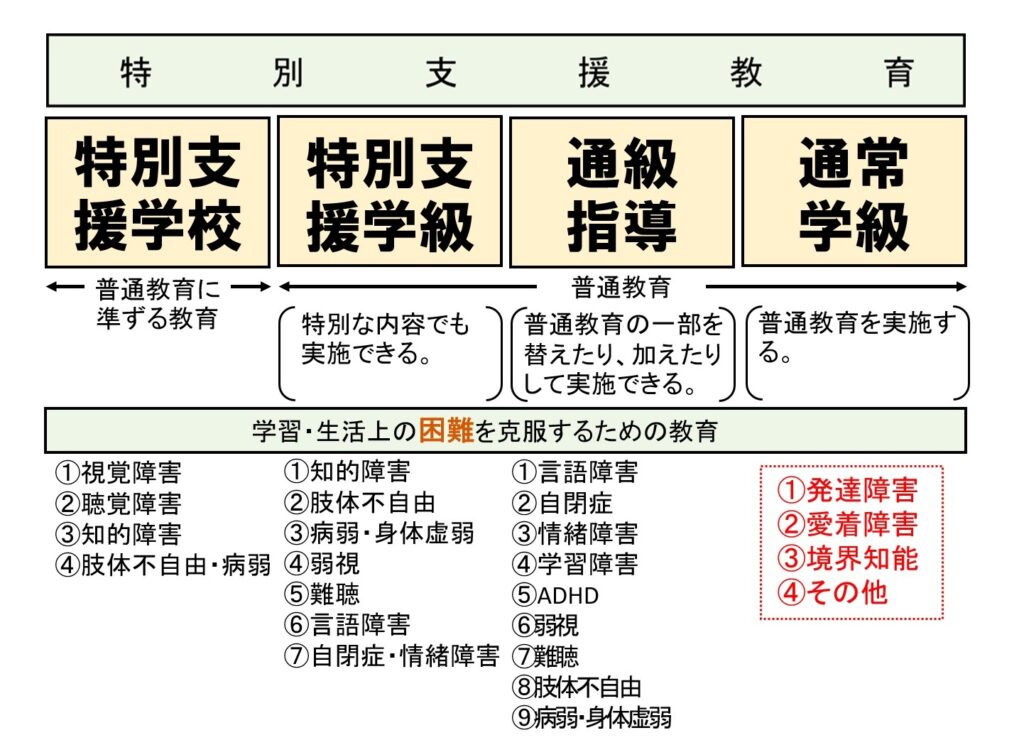

通常学級には「対象障害種」がありません。

でも、特別支援教育のシステムはあります。

だから次のように書かれています。

【通常の学級】小学校、中学校、高等学校等にも障害のある児童生徒が在籍しており、個々の障害に配慮しつつ通常の教育課程に基づく指導を行っています。

配慮には2種類あります。

学校や先生が行う「配慮」と法的に行う「合理的配慮」です。

どちらも特別支援教育にとって大切な考え方です。

ところで、「通常学級に在籍している障害のある児童生徒」の障害って何だと思いますか?

「対象障害種」は明記されていませんが、現場の実態から考えると次のようになるでしょう。

【通常学級】における実態

①発達障害

②愛着障害

③境界知能

④その他

通常学級に在籍する中で発達障害の可能性のある子の割合は6.5%と言われています(平成24年調査)。

愛着障害については調査も診断も不可能に近いので数値は不明です。

また、発達障害と愛着障害の区別も難しい問題です。

ですから6.5%という数値もあまり意味をなさないような気がしています。

その一方で境界知能は存在率がはっきりしています。

すべての子どもの14%がIQ71以上85未満の境界知能です。

社会的にクローズアップされることが少ない子どもたちですが配慮は不可欠です。

④の「その他」というのは、文字通りのその他です。

①②③に該当しなくても困難を抱えている子は「その他」です。

また、次のように障害を抱えているけれども通常学級に在籍している子もいるでしょう。

・難聴だと診断されているけれども軽度なので通常学級に在籍している。

・肢体不自由を持っているれども軽度なので通常学級に在籍している。

そういう子も配慮を受けながら普通教育を受けています。

5.まとめ

以上が「特別支援教育」という仕組みのおおまかな内容です。

結構、複雑だと思いますのでまとめて終わります。

(1)特別支援教育には四つの「学びの場」がある。

(2)どれも「学習や生活上の困難を克服するため」の支援である。

(3)通常学級にも特別支援教育はある。

(4)特別支援教育には「配慮」と「合理的配慮」が必要である。

(5)特別支援学級では各学校が「特別な内容」を計画することになっている。

保護者の中には通常学級の中で特別な配慮をして欲しいと願っている方もいらっしゃると思います。

また、特別支援学級における「特別な内容」とはどういうものかも知りたいですよね。

次回はそのあたりのことを解説してみたいと思います。

特別支援学科や特別支援学級、通級指導教室、通常学級その子ども、ご家庭に合った学びの場に行けることを願っています。

そうそう!(^^)/