講座222 花の咲かせ方

1.「身」に「花」と書いて

この字は何と読むでしょう?

「身」に「花」です。

正式な漢字ではなく、江戸時代に流行した造語(ある漢字を元にして作った新語)だそうです。

元にした漢字はこちらです。

これなら知ってる!という人がいるのではないでしょうか?

「身」に「美しい」です。

そうですね。

「しつけ」です。

正確には「漢字」ではなく「国字」です。

漢字は中国から伝わった文字ですが、国字は日本人が作った文字です。

つまり、「しつけ」という考え方自体が昔から日本にあって、

それに当てはまる漢字がなかったので日本人が考えた文字ということです。

意味は文字通り「身の振る舞いの美しさ」です。

江戸時代の人は、それを「お花」にたとえたんでしょうね。

2.「しつけのつもりでした…」

3.躾の神様

4.「しつけ三原則」

5.「あいさつ」の極意

6.「返事」の極意

7.「履物と椅子」の極意

8.まとめ

2.「しつけのつもりでした…」

ところが、現代の日本人は勘違いしている人が増えているようです。

虐待をしてしまった保護者が口にする言葉の多くが、

「しつけのつもりでした…」

です。

いやいやいや。

「しつけ」は「身の振る舞いの美しさ」です。

「『身の振る舞いの美しさ』のつもりでした」って言ったら変ですよね。

つまり、虐待では「しつけ」が「訓練(トレーニング)」という意味で使われているのです。

人の身の振る舞いではなく、ペットの訓練(トレーニングやブリーディング)として使われている。

確かに犬や猫も「しつける」って言いますからね。

そっちの意味になってしまっているのでしょうか。

でも、そもそも「躾」に「~る」は似合いません。

「躾る」って何か変です。

「躾」は身についているか、身についていないかの話であって、

強引に身につけさせることが出来ないことなんだと思います。

「え~!じゃあどうやって身につけさせるの?」ってことになりますが、

そりゃあもちろん日本のお家芸「お手本」でしょう。

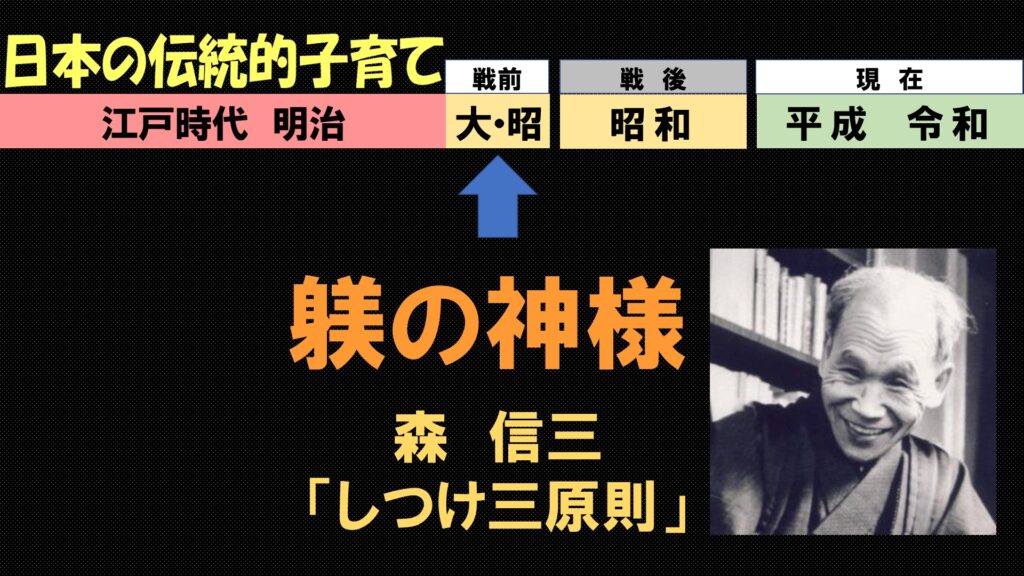

3.躾の神様

日本には「躾の神様」と呼ばれた偉人がいます。

森信三(もりのぶぞう・通称しんぞう)先生です。

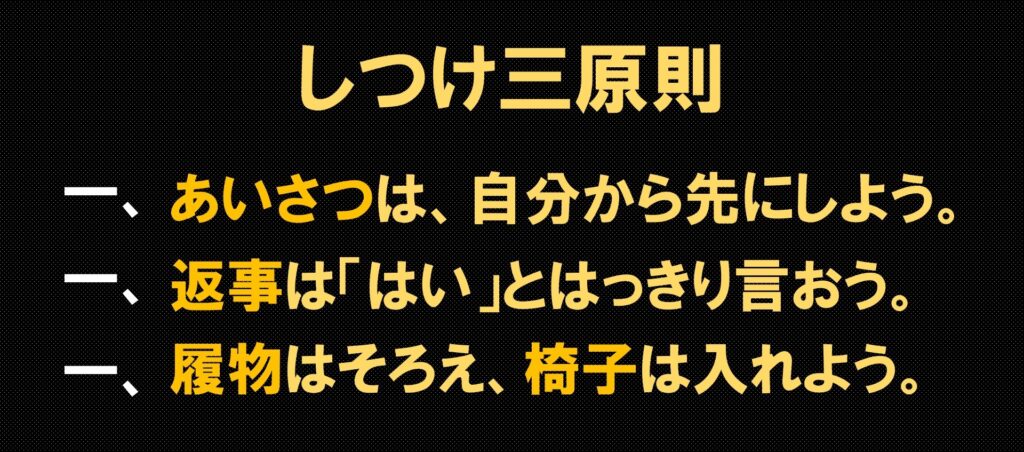

森先生は「しつけ三原則」というのを提唱されています。

いろいろな言い方があるのですが、私は次の三つで教えて来ました。

暗唱させる時のリズムが良いので、ずっとこれで指導して来ました。

この三原則について、森先生は次のように書かれています。

三つの事柄を徹底させれば、それで一応親の責任は済むとも言える。

『家庭教育の心得21』(致知出版社)

この解釈が大切です。

この文は次の二つのことを言っているのです。

(1)徹底させるのは「この三つ」だけでよい

(2)徹底させる=「強引にやらせる」ということではない

(1)の意味を忘れないで下さい。

あれもこれも指導するのではなく、この「三つだけ」を徹底させるという意味です。

この「三つさえ」徹底していれば他の事も大丈夫となり、

それだけで親の責任は済む(というくらい大切)ということです。

(2)は「躾」本来の意味からわかる通り、自然にできるようにさせるものです。

親がやって見せ、親がさせてみて、親がほめてあげることのくり返しです。

そのくり返しのことを「徹底」と呼ぶのです。

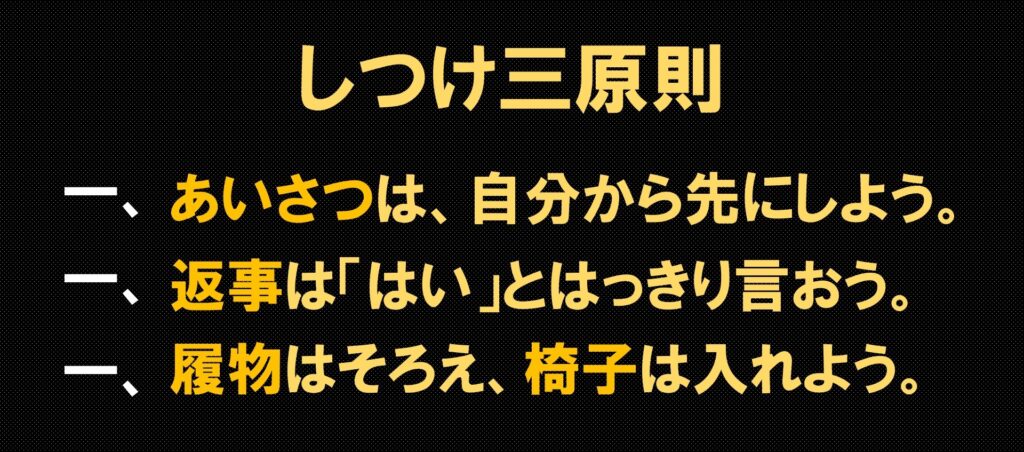

4.「しつけ三原則」

でもここで一つ、疑問が残ります。

ではなぜ、この「三つだけ」「三つさえ」出来ていればよいのでしょうか?

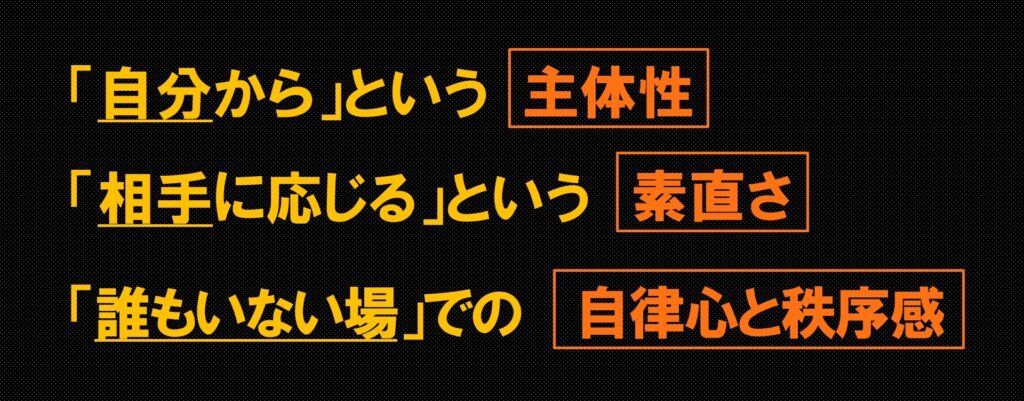

一、あいさつは、自分から先にしよう。

一、返事は「はい」とはっきり言おう。

一、履物はそろえ、椅子は入れよう。

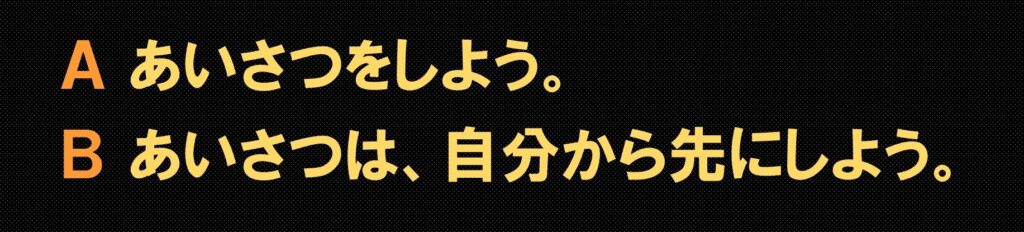

「あいさつ」を取り出して考えてみましょう。

AとBでは全然違うのです。

Aじゃダメなんです。

「自分から先」じゃないと意味がないのです。

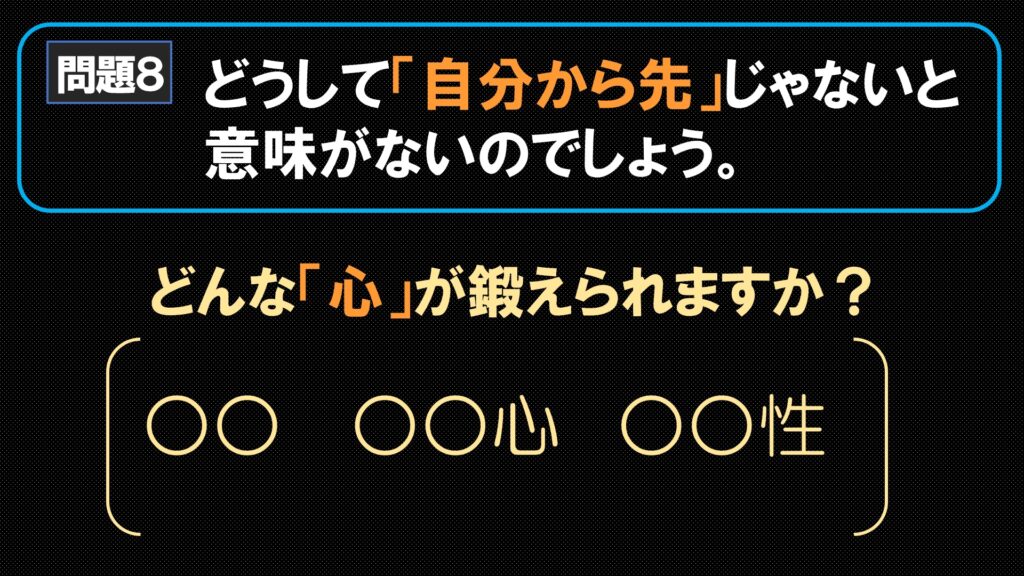

さあ、考えてみてください!

どうですか?

別に自分が先じゃなくてもいいと思いませんか?

誰かが挨拶をして来て、元気に挨拶を返すことができればそれでいいと思いませんか?

でも、それじゃダメだってことなんです。

それはなぜか?

自分から挨拶する場面を想像してみてください。

自分からだと少し恥ずかしいじゃないですか。

勇気が要るというか、できればスルーしたいなとか。

でも、それを乗り越えて自分から挨拶をしなければならないんです。

どんな心が鍛えられますか?

「○○」「○○心」「○○性」など、思いつく言葉を口にしてみてください。

5.「あいさつ」の極意

自分から先に挨拶をする時に必要な「心」とは何か?

・勇気

・自主性

・主体性

・積極性

・自立心

そんな言葉が当てはまりますよね。

我が子が学校や会社などで「こんな心」を持っていたらどうでしょう?

・自分で考え行動することで、周りの関係者に好影響を与える

・他人任せにしない

こんな人なら友達からも好かれるだろうし、出世もするでしょうね。

親としても安心ですよね。

安心を通り越して、誇りに思いますよね。

森信三は次のように言ってます。

この三つには、世の中を渡って行ける力がすべて含まれている。運までも。

寺田清一『三つのしつけ』(登龍館)

AとBの違いがわかりましたか?

「あいさつ」が重要なのではないのです。

「自分から先」が重要なのです。

「あいさつ」は一例に過ぎません。

「自分から先」という主体性が身につけば、様々な行動に広がるという意味です。

問題8をまとめます。

一、あいさつは、自分から先にしよう。

なぜか。

「自分から先」を身につけることで、主体性を養うことができるからです。

6.「返事」の極意

残りの二つにも極意があります。

返事を「はい」とはっきり言うことで、

どんな「心」が鍛えられますか?

・素直さ

・真面目さ

・明るさ

・健康的

・爽やかさ

・礼儀正しさ

そんな言葉が当てはまります。

これらの心は「あいさつ」では身につきません。

あいさつは自分が先でしたが、返事は自分が後です。

相手に応じる心があらわれる場面なのです。

7.「履物と椅子」の極意

靴を脱いだらそろえること、席を立つときには椅子を入れること。

これはどんな「心」でしょう?

・自律心

・自制心

・節制

・禁欲

・規律

・順序

・秩序感覚

そんな言葉が当てはまります。

これらの心は「あいさつ」「返事」では身につきません。

「あいさつ」も「返事」も相手がいます。

「履物と椅子」は誰も見ていない場所でも出来なければいけない動作です。

自分の他には誰も見ていない。

神様だけが見ている。

そんな場面での行動を律する心が鍛えられるわけです。

8.まとめ

だから、

この三つには、世の中を渡って行ける力がすべて含まれている。運までも。

寺田清一『三つのしつけ』(登龍館)

だから、

三つの事柄を徹底させれば、それで一応親の責任は済むとも言える。

『家庭教育の心得21』(致知出版社)

そして、「徹底」とは、

親がやって見せ、親がさせてみて、親がほめてあげることのくり返しです。

そのくり返しによって、子どもは花を身につけていくのです。

そのことを日本人は「躾」と表現しました。

躾3原則で身につく力を初めて考えました。

目の前の行動だけでなく、その先に身につく力を意識して、率先垂範していきます。

今回の講座内容はあまり知られていないようなんです。

寺田庸一先生の本は手に入らないみたいなんです。

今までは子育て講座だけで話していたのですが、初めてブログで取り上げてみました。

拝読しています。今回のしつけ三原則もとても分かりやすいです。森信三先生はしつけとは「我を抜くこと」と言われていたそうです。(高弟の先生からお聞きしました。)子供で言えば、わがままな心を抜くということかと思います。はいと返事をするのも我を抜くためです。子供の心のコップが上向きになれば親の言葉も入りやすくなります。あいさつもハイの返事もあとしまつも我を抜く点でつながっています。(我を抜く究極の方法としてトイレ掃除に取り組む実践もあります。)寺田一清(いっせい)先生は森信三先生をあらゆる面から支えた方で(呉服屋さんでした)、本は結構出ています。「森信三先生の教えに学ぶ」致知出版 がわかりやすいです。

コメントありがとうございます。

三原則の解説書は一通り当たったのですが、寺田先生のこの本が現在の子育てに最も合致していたのでこのように広めております。

強いしつけは間違った方向に行きやすいので。