講座216 日本の伝統的な子育てとは?

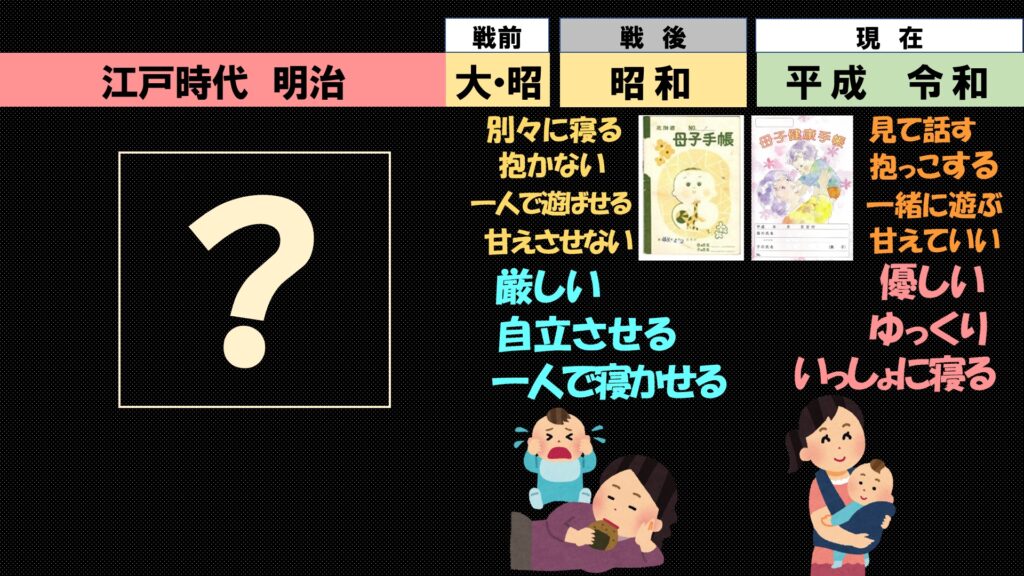

2.戦前の子育て

3.外国人が見た日本の子育て

1.親と一緒に寝ている子の割合

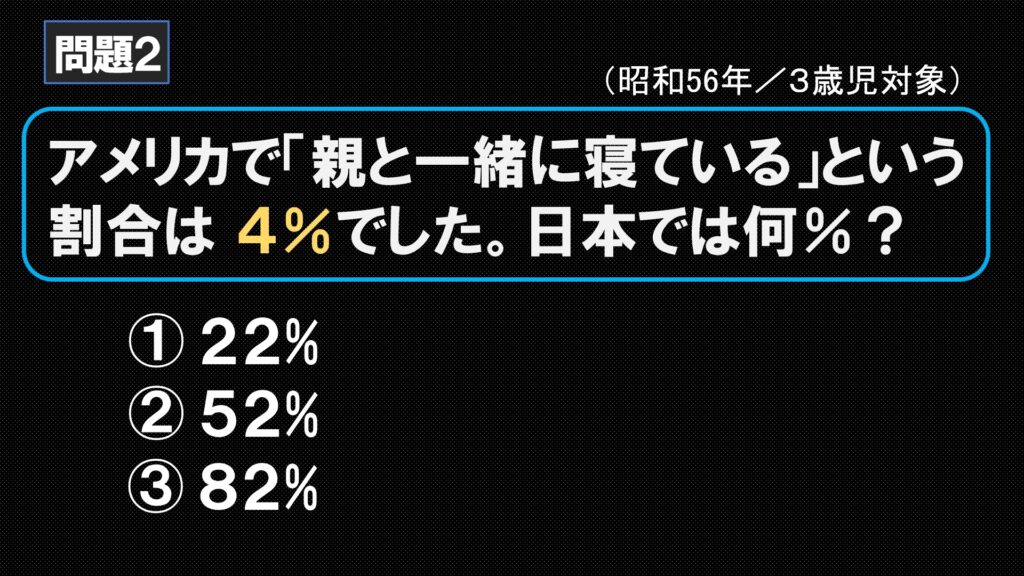

いきなり問題です。

アメリカの調査では「親と一緒に寝ている」割合は4%でした。

日本では何%だと思いますか?

昭和56年、3歳児対象の調査です。

① 22%

② 52%

③ 82%

これ、迷いますよね。

我ながらいい問題だなと思っています。

で、正解はこれです。

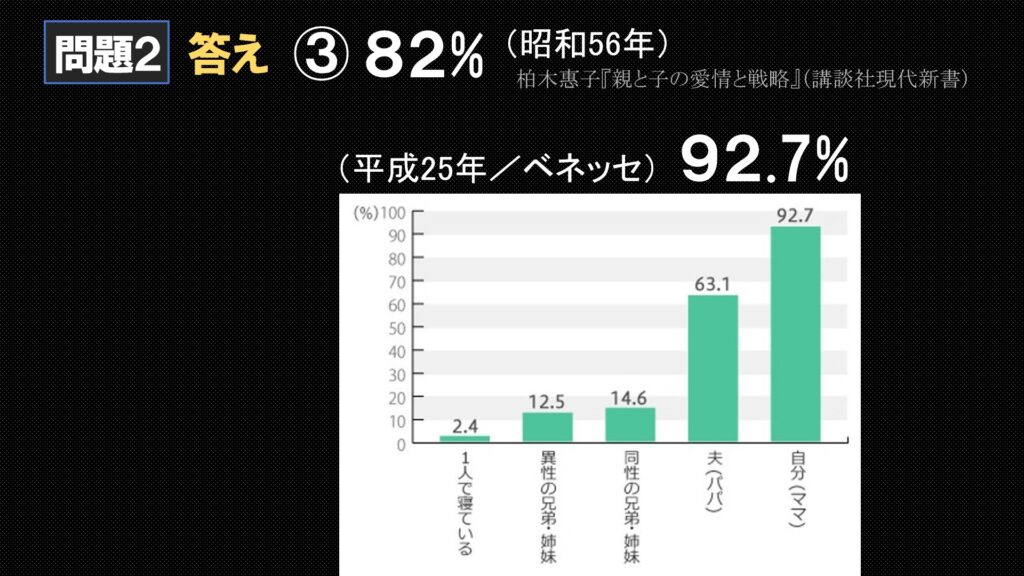

③の82%が正解です。

アメリカは個室で寝るので赤ちゃんの頃から別室なんです。

つい先日、アメリカの知人からも伺いましたが今も同じらしいです。

ところで、この調査は昭和56年でしたよね。

その後はどうなのかと思って調べたところ、30年後の平成25年のベネッセの調査では92.7%がお母さんと一緒に寝ていました。

残念ながら令和の調査は見つけることができませんでしたが、

欧米と異なる文化が日本には受け継がれていると言っていいと思います。

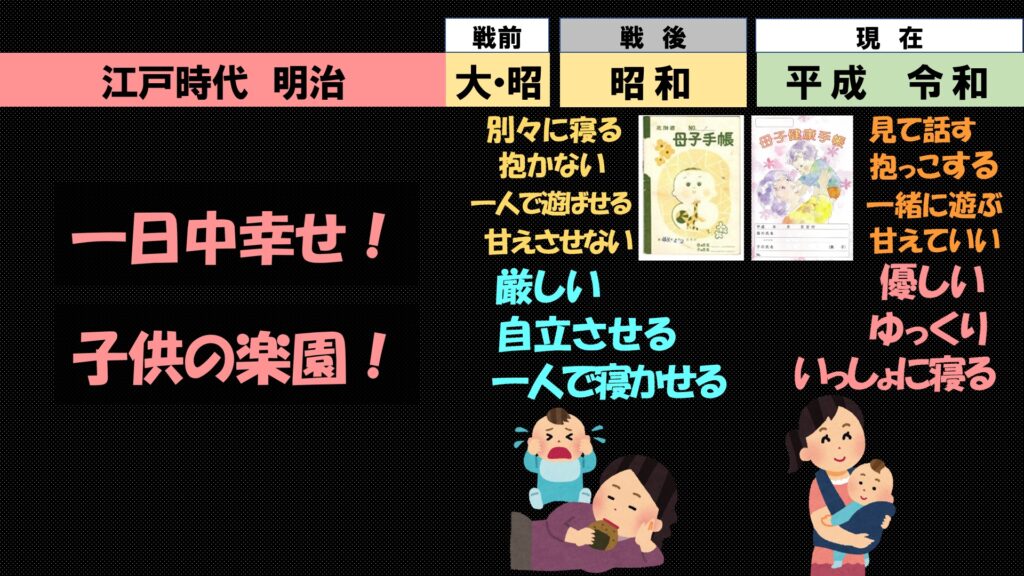

2.戦前の子育て

さて、年表を見てみましょう。

「戦後」を境に日本の子育ては欧米化しました。

では、「戦前」はどうだったのでしょう?

今のように「子どもに優しい子育て」だったのでしょうか?

そこで、江戸時代と明治期の日本の子育てを調べてみました。

幕末に日本は鎖国を解いたじゃないですか。

そこに外国の研究者や旅行家や外交官などがたくさん来ました。

日本に関心があったのです。行きたくても行けませんでしたから。

そして、たくさんの外国人がその記録を残しています。

その数、100人以上。

今も出版されてますよ。

ここに紹介したのはほんの一部です。

どれか一冊読んでみたいという方には次の一冊を紹介します。

渡辺京二『逝きし世の面影』(平凡社ライブラリー)

今は手に入りづらくなって高くなっていますが、中古本だと安いです。

時間のない人はこの本の第10章「子どもの楽園」という部分だけを読んでみてください。

凝縮されています。

3.外国人が見た日本の子育て

でも、せっかくですから、このブログを読んでくださっている皆様にだけ、いくつか紹介します。

「注目すべきことに、この国ではどこでも子供をむち打つことはほとんどない。子供に対する禁止や不平の言葉は滅多に聞かれない」(ツェンベリ)

「怒鳴られたり、罰を受けたり、くどくど小言を聞かされたりせずとも好ましい態度を身につけてゆく」(フレイザー夫人)

「赤ん坊が泣き叫ぶのを聞くことはめったになく、母親が赤ん坊に対して癇癪を起しているのを一度も見ていない」「ニコニコしている所から判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい」(モース)

「どの子もみんな健康そのもの、生きる喜びに輝いており、魅せられるほど愛らしく、仔犬と同様、日本人の成長をこの段階で止められないのが惜しまれる」(スエンソン)

「日本人など嫌いなヨーロッパ人を沢山知っているが、日本の子供たちに魅了されない西洋人はいない」(ムンツィンガー)

「日本の子どもは“世界で一等可愛い子供”だった。」(モラエス)

再度、記しますが、

当時、来日した人たちの多くは、研究者や旅行家や外交官などです。

つまり、他の国々もまわって歩いた経験からこのような記録を残しているわけです。

あと3人だけ紹介させてください。

私のベスト3!とっておきの3人の言葉です。

子どもの様子だけではなく、当時の大人の姿も想像できるはずです。

「子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。」(イザベラバード)

「いたるところで、はだかの子供の群れが、つまらぬことでわいわい騒いでいるのに出くわす。まさしくここは子供の楽園だ」(オールコック)

「街はほぼ完全に子どもたちのものだ」(E・アーノルド)

当時の街は「子どもの遊びが優先」だったと言われています。

道路で子どもたちが遊んでいたら、大人がその邪魔をしてはいけないのです。

道路を馬車が通る時は、遊んでいる子どもをよけて通っていたというのです。

それくらい子どもたちの生活を優先させていたのです。

ここで、彼ら(外国人)の見た日本の子どもたちの様子をまとめてみます。

一日中幸せ!

子どもの楽園!

そして、そういう子どもたちを見守っている大人たちも幸せそうだということです。

「戦前」の日本の子育てはどうでしたでしょうか?

「子どもに優しい子育て」どころか、「え!そんなに優しかったの!」という感じですよね。

そして、私がここで訴えたいのは、

今またその伝統が戻って来ているということです。

私たちは毎日の生活に流されがちですが、

長い目で歴史の流れを見ると、

伝統が復活してきた時代の中にいるのです。

最後に当時の子どもたちの写真を紹介させていただいて終わります。