講座199 子どもの睡眠障害

今回は子どもの睡眠障害(夜間睡眠困難症)について解説します。

対象は6ヵ月以上の乳児~就学前の子どもです。

次の①~⑤の中のどれか1つでも当てはまれば「危険信号」です。

①寝つきが悪い(眠るまで20分以上かかる)

②途中で目が覚める(もう一度眠るまで20分以上かかる)

③朝目覚めるのが早過ぎる(最適時刻より30分以上早い)

④寝室に入ることを嫌がる・ぐずる

⑤親がいないと眠れない

「睡眠障害国際分類」を参考に菊池清氏(兵庫県立リハビリテーションセンター)が作成

「危険信号」のお子さんは多いと思います。

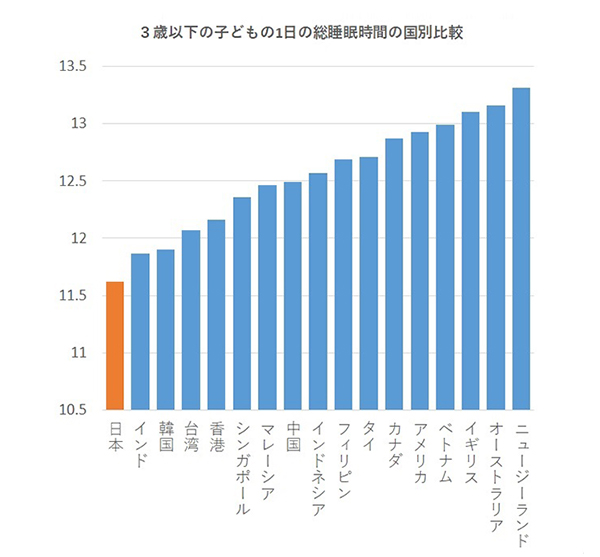

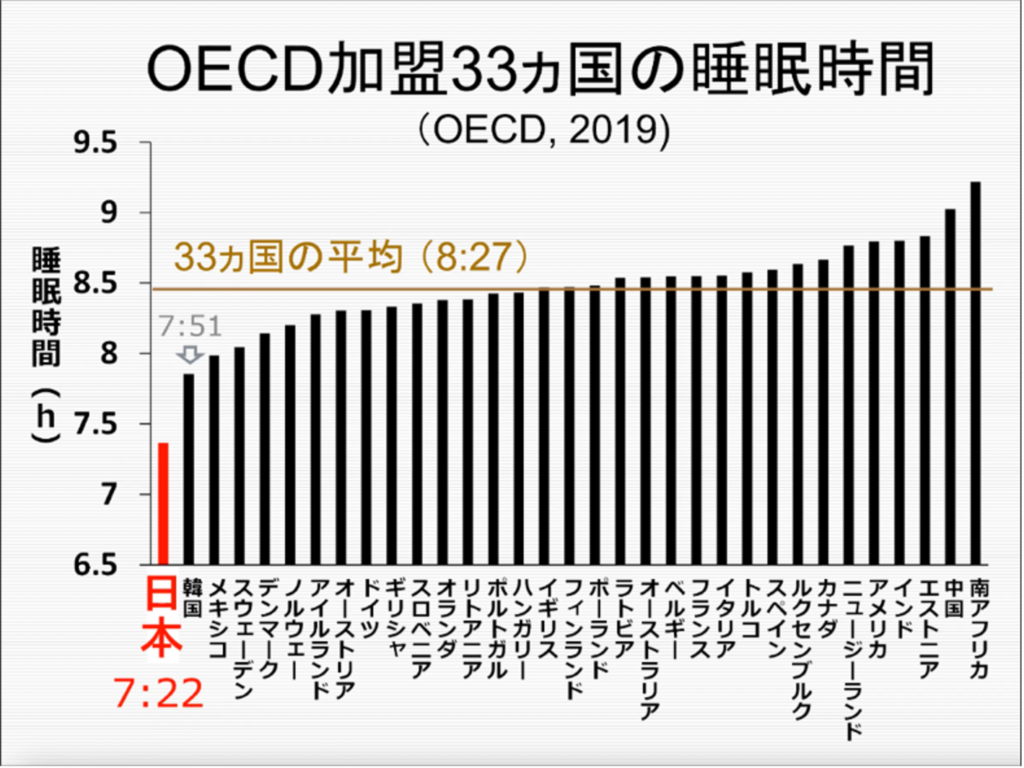

なぜなら日本の子どもはこんな状態ですから。

もちろん大人も寝不足です。

そういう環境ですから、まわりと比べることには注意が必要です。

世界標準に意識を高める必要があるでしょう。

2.考えられる要因

3.不適切な睡眠環境

1.睡眠環境「キホンのキ」

この3つはもう説明が要らないと思います。

①朝は明るくする

②日中活動

③そして夜は暗くする

我が子が眠らなくて困っていた私の知人は病院に相談をしました。

医師は次のようにアドバイスしたといいます。

「毎朝、数分でもいいから外に出て朝日を浴びることを一週間続けてみてください」

知人は言われた通りに実行しました。

そしたら本当に改善したといいます。

上の3つはお医者さんに相談しても「基本」としてアドバイスされると思います。

それでもダメな場合、お医者さんは服薬を提案するでしょう。

でも、服薬でも効果がない場合、

あるいは服薬以外の方法を知りたい場合、

そんな方へのアドバイスを書き出してみます。

2.考えられる要因

夜に眠れない子どもの要因として、次の3つが考えられます。

(1)体質:眠るのが上手ではない体質を持っている

(2)特性:アトピーや感覚過敏など眠りを妨げる特性を持っている

(3)環境:不適切な睡眠環境

参考:菊池清『夜泣きが止まる本』

(1)の「眠るのが上手ではない体質」というのは、多分、遺伝です。

私も私の両親も睡眠障害ですが、それは多分、遺伝だと思うんですね。

おまけに私はASD圏の人間なので「眠るのが上手ではない体質」と自覚しています。

菊池先生は(1)には二つのタイプがあるといいます。

①寝つく力が弱い子

②眠り続ける力が弱い子

私の場合は①ですね。

寝つくまでに1時間以上かかります(4~5時間かかることもあります)。

ちなみに妻は3分で寝つきます。

完全に体質ですね。

この「眠るのが上手ではない体質」を持っている子の場合は、

通常の子よりも睡眠環境を整備して、「寝つく力」「眠り続ける力」を育てる必要があります。

つまり、(3)の「不適切な睡眠環境」をつくらない努力が必要になります。

(2)はその子が抱えている疾病ですから、

医療機関と連携して、その子を理解し、その特性を軽減させるという対応が大切になります。

では、(3)の「不適切な睡眠環境」について深掘りしていきましょう。

3.不適切な睡眠環境

以下は『夜泣きが止まる本』をもとに提案させていただきます。

著者の菊地清先生は日本初の夜泣き外来を設立したドクターとして有名ですが、

この本の中には赤ちゃんの夜泣き対応だけでなく、幼児の睡眠障害に関するアドバイスもたくさん出ています。

睡眠環境の基本は「朝は明るく」「日中活動」「そして夜は暗くする」ですが、

それ以外にも配慮すべき点があります。

特に、「寝つく力」「眠り続ける力」の弱い子には親の強い支援が必要になります。

この中のどれかが「不適切な環境」となって、我が子の睡眠を邪魔している可能性があります。

ぜひ、チェックしてみてください。

①平日と休日でリズムが違ってしまう

②寝る直前に入浴している

③朝食を食べていない

④夜にテレビなどを見ている

⑤寝る場所が決まっていない

⑥部屋の温度が高い

⑦寝る前の儀式(決まった行動)がない

⑧いつまでも添い寝をしている

⑨いつまでも遊びに付き合っている

⑩その場しのぎの対応をしている(夜のドライブなど)

⑪4歳過ぎての昼寝

④と⑦に補足します。

テレビのはつけっ放しにしない。

普段からテレビをつけっ放しにしている家庭では、

「つけっ放し」が当たり前の環境になっていて気づかない場合があります。

「寝かせるから消そう」では遅いのです。もうさんざん光を浴びていますから。

子どものいる家庭では「テレビが消えている」がデフォルトで、

「見たい番組がある時だけみんなで楽しみにして見る」という設定することをオススメします。

もう一つは「寝る前の儀式」ですね。

我が家では「読み聞かせ」がテッパン儀式でした。

子どもが布団に入る時は自分で本を選んで持って来ますので、

こちらは読まざるを得ません。

布団に入って読み始めると、親の方が先に眠ってしまうのはよくあるケースです。

そういう家庭は多いんじゃないでしょうか。

しつこいようですが、「寝つく力」「眠り続ける力」の弱い子には親の強い支援が必要になります。

習慣化するには最低でも100日(3カ月)必要でしょう。

不眠が長引くと「慢性不眠障害」につながります。

慢性不眠障害になった子どもは脳の発達が遅れるために、同年齢の子どもに比べて、

できないことが増え、自己肯定感が低下するリスクがあります。

幼児期の不眠には大人の配慮が不可欠です。

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。

良くない環境の項目で、いつまでも添い寝している、の項目が驚きました!

「いつまでも」とは、いつごろまでは良いのか気になります!

質問ありがとうございます。

菊池清先生の本には具体的な年齢は書かれていませんでした。

私もここはちょっと驚きました。

推測ですが、多分これは赤ちゃんの添い寝のことであって、

幼児や子どもではないと思います。

赤ちゃんの寝る時刻って早いじゃないですか。

寝かしつけの時の添い寝をいつまでもしないということだと思います。

親子一緒に寝るのは小学校高学年まで大丈夫だと思います。