講座102 不登校に負けないスキル

1.不登校の背景

A君は4年生。

友だち付き合いが少ない。

計算が苦手でかけ算九九に自信がない。

最近スマホを買ってもらい、夜遅くまでゲームをしている。

ある日、A君は友達から悪口を言われて学校に来られなくなった。

事件は先生に解決してもらって終わったが、

その日以来、朝、お腹が痛くなると言って欠席が続いている。

母親は学校に行って欲しいと思っているが出口が見えず悩んでいる。

①友だち付き合いが少ないこと

②勉強に自信がないこと

③ゲームや生活習慣

④友だちからの悪口

⑤親の育て方

⑥親の心配

「1つだけ」というのがポイントです。

そこに「負けないスキル」が存在します。

1つに決めた方は、次のチャプターに進んでください。

2.原因は1つ

6つの選択肢はどれもありそうなものばかりです。

実際、私が現場で経験した不登校の子どもたちにも、このような背景はありました。

ですから「要因」としてなら、どれもあり得ると思います。

しかし、「原因」を1つだけ選べという場合にどれを選ぶかというところにテーマがあります。

不登校に負けないスキル

これはもう絶対にこれなんです。

⑥親の心配

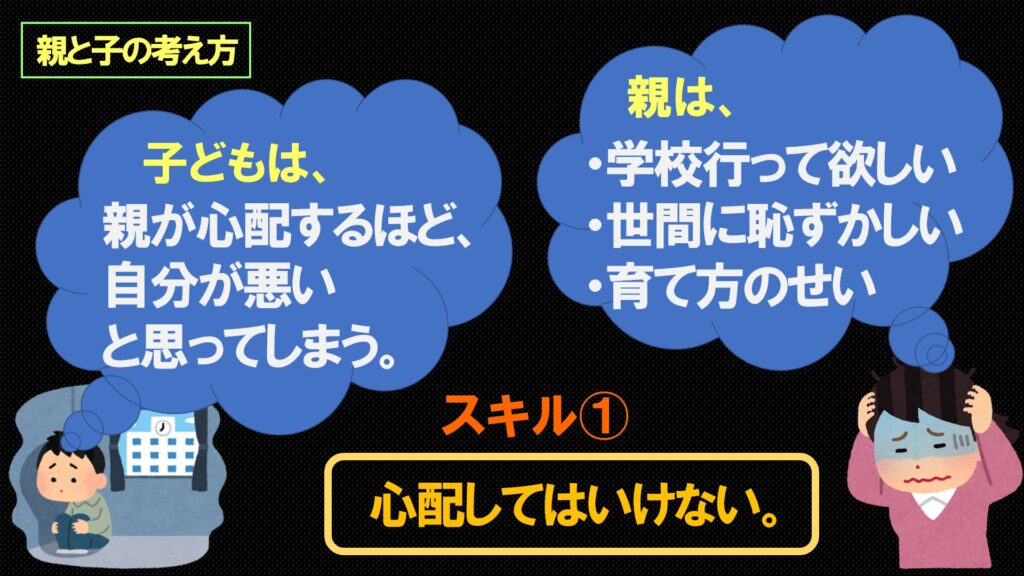

多くの不登校問題において共通しているのは、

親(特に母親)が「学校に行って欲しい」と思っているけども出口が見えず悩んでいる。

という状況です。

こんな風にネガティブになってしまうわけです。

親がこう考えると、子どもの心の中はどうなると思いますか?

こうなるんです。口にしなくても伝わります。

子どもは「自分が悪い」「自分のせいだ」と自分を責めてしまいます。

ぼくが学校に行けないから親を苦しませている。

それは「学校に行けないぼく」のせいだ。

親を苦しめているのも「自分」、学校に行けないのも「自分」。

子どもはどんどん自分を責めるようになります。

ですから、この構造を作らないようにするのが大前提です。

スキル① 心配してはいけない。

この構造は「親の心配」から生まれるものですから、それを止める。

つまり、「心配しない」というのが最重要ポイントになります。

3.心配すべき時

ほとんどの場合は「心配してはいけない」が当てはまるのですが、

心配しなければならない場合が1つだけあります。

スキル② 体に異常が出た時は病院へ

頭痛、腹痛、吐き気、めまいなどの症状が見られる場合は「病院」を検討すべきです。

・心的外傷(PTSD)

・起立性調節障害

・過敏性腸症候群

・うつ病

家庭だけでは対処できない病気になっている可能性もあるからです。

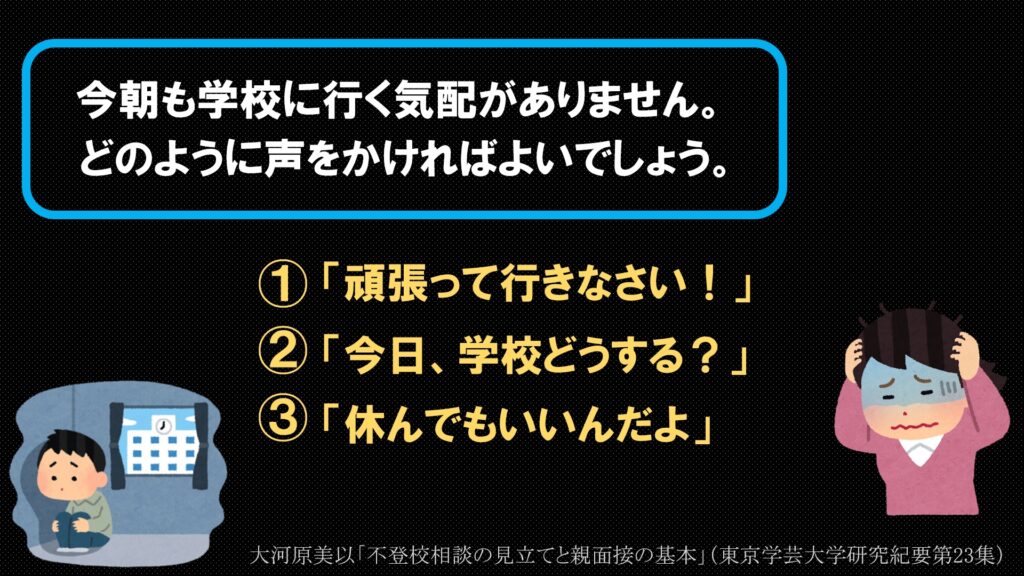

4.朝の声かけ

親にとって「朝の声かけ」をどうするかが悩むところだと思います。

次のケースで考えてみましょう。

①「頑張って行きなさい!」と言うべきか?

②「今日、学校どうする?」と声をかけるか?

③「休んでもいいんだよ」と言ってあげるべきか。

世の中で割と知られているのは、①がダメだということではないでしょうか。

無理に頑張って行かせるのはよくないという考え方ですね。

①はダメです。

また、スキル①で「心配してはいけない」という話をしましたよね。

だから③がいいのではないかと考えた人もいると思います。

確かにそれは不登校問題の大前提なのですが「朝の声かけ」は特別なのです。

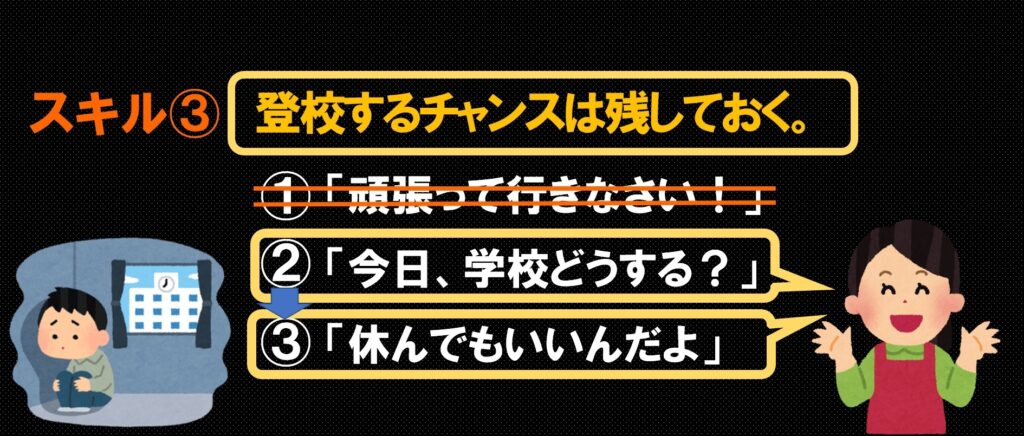

スキル③ 登校するチャンスは残しておく。

一言目に「休んでもいいんだよ」と言ってしまうと、いつまでたっても休んでいいことになってしまいます。

本来は自分から学校に行くのが望ましいわけですから、

そのチャンスは残しておかなければなりません。

ですから、「朝の声かけ」は、②の「今日、学校どうする?」がベストです。

心配しないで、明るく、軽く、言うのです。

「今日、学校どうする?」

そして、子どもの反応を伺います。

ダメそうだったら、間をあけずに、すかさず言ってあげます。

「休んでもいいんだよ」

ここで③を使うわけです。

この順序が重要になります。

5.元気に休む

スキル④ 「元気に休む」

これは東京学芸大学の大河原美以先生の論文「不登校相談の見立てと親面接の基本」の中にあるキーワードです。

後ろめたい気持ちは持たないで、持たせないで、親も子も、元気に休ませてください。

よく、次のように言ってしまう保護者の方がいます。

「みんな勉強してるんだからアンタも勉強しないさい!」

「みんな勉強している時間なんだからゲームしちゃダメでしょ!」

確かに気持ちはわかります。

でも、この言葉を発してしまうと暗黙のうちに「休んでいることは後ろめたいこと」になってしまいます。

結局それは、「頑張って学校行きなさい」や「親は心配している」というメッセージになります。

ですからここは「勉強しなくてOK」「ゲームしてもOK」でいいのです。

不登校はただの「サボり」ではありません。

心の(脳の)の休養期間なのです。

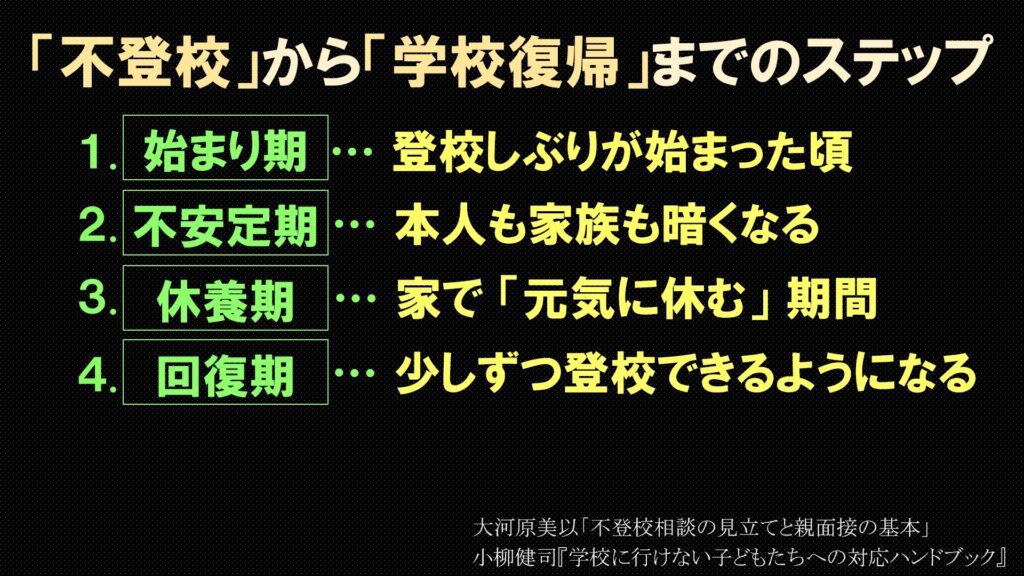

6.全体の流れを知る

不登校における「全体の流れ」を知っておくと、見通しが持てます。

次は、長崎県立こども医療福祉センターの小柳健司氏が提唱されている全体像です。

スキル⑤ 全体の流れを知る。

この流れにもとづくと、「休養期」の次には「回復期」が来ます。

休養期間には個人差がありますが、休養がうまく行けば回復期が待っていると考えることは大切です。

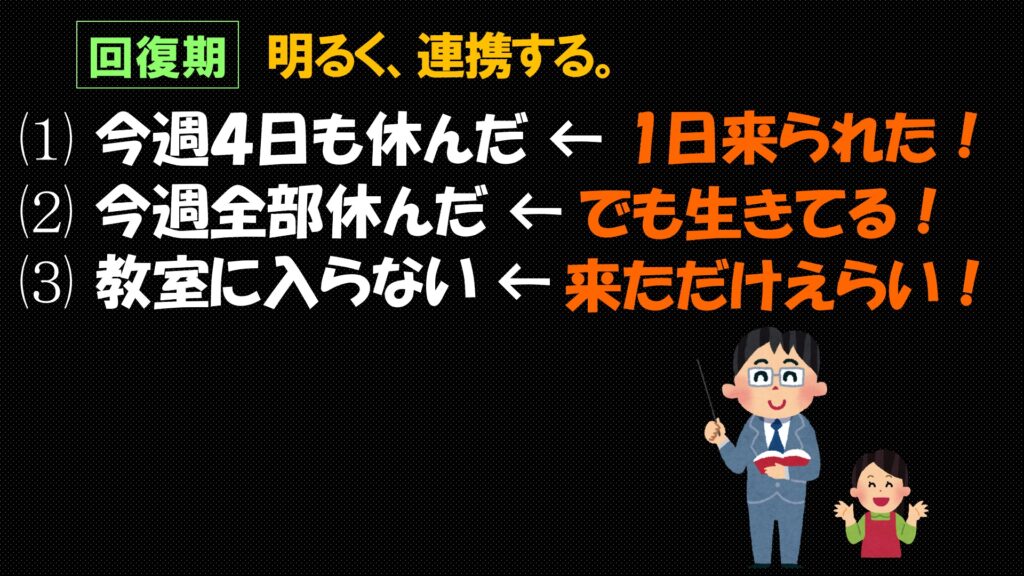

7.回復期のポイント

最後は、回復(少しずつ登校)が始まった時のポイントです。

スキル⑥ 明るく連携する。

少しずつ登校できるようになった時は、学校との連携が大切になります。

特に、学校の先生の「考え方」が大切です。

「学校には来たけど今週は4日も休んだなあ…」などと暗く考えるのではなく、

「1日来られた!」と、教師も明るくとらえることです。

たとえ全部休んだとしても、「家で元気にしてる!」「よかった!」とポジティブにとらえる。

たとえ教室に入って来られなくても、「学校に来ただけえらい!」と心から受け入れることです。

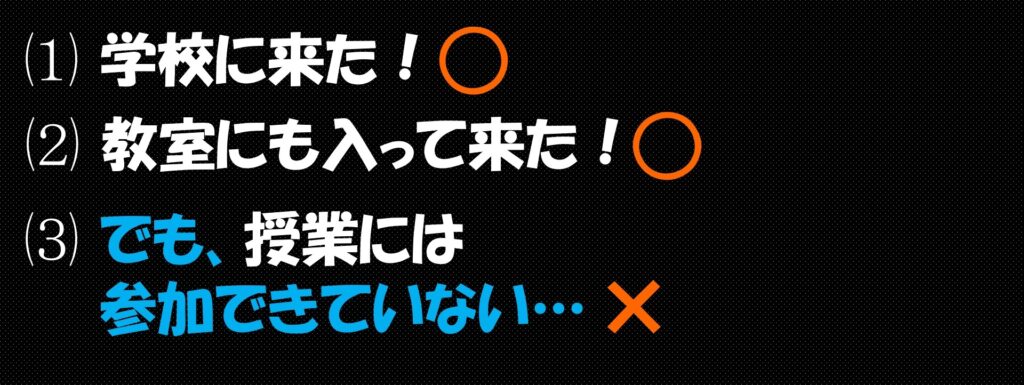

では、次のような場合はどのように考えたらいいでしょうか。

このような場合でも、次のように考えるのです。

これが「回復期」のポイントです。

「少しずつ」というのはこういうことなんです。

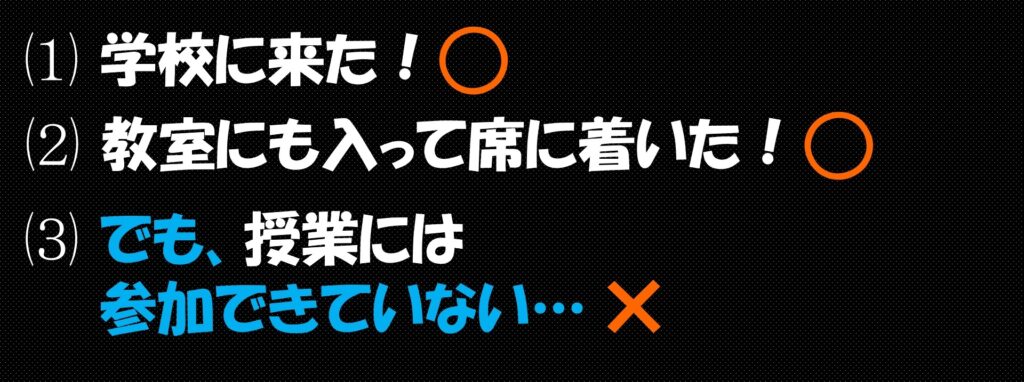

では、次のような場面をポジティブに考えてみてください。

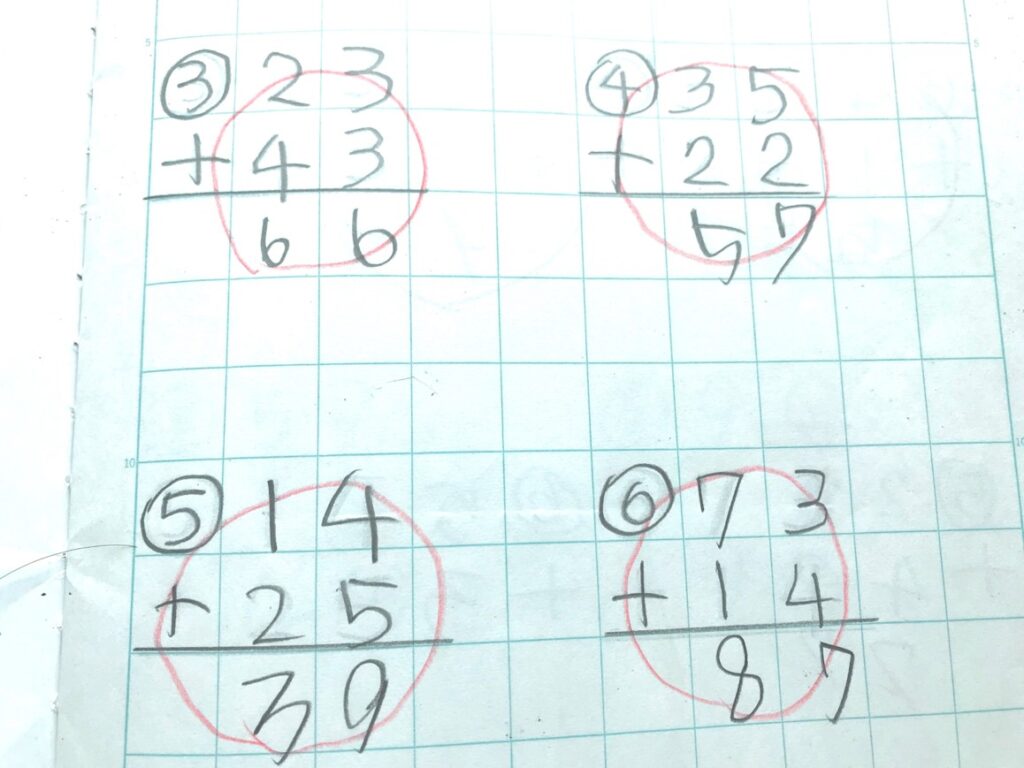

まず、教室に入って自分の席に着けるようになったことを喜ぶわけですよね。それが「〇」です。

でも、授業に参加「できていない」と考えるのではなく、

その様子をもっと細かく見るのです。

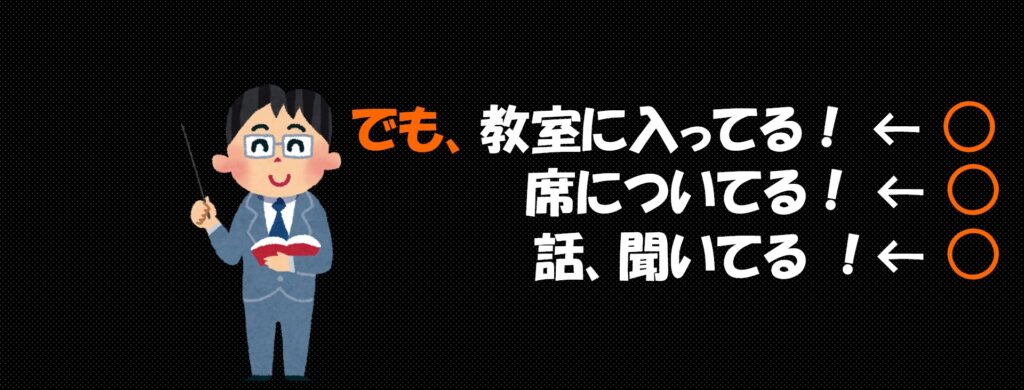

すると、次のような事実が見えて来ます。

探し出そうとすれば、こういう「小さな変化」が見えてくるものです。

ただし、ノートは真っ白…

そんな時は、教師がそっと近づいて、ノートに薄く問題や答えを書いてあげて、

無言で「これをなぞってごらん」と指だけでサインを送ります。

鉛筆を出していなかったら、教師の鉛筆を差し出してもいいでしょう。

子どもはノートを開いただけ(真っ白)。

でも、先生が薄く文字を書いてくれた。鉛筆も貸してくれた。

あとは、その文字をなぞるだけ。

そんな「ちょっとの努力」で、参加できる場面をつくってあげる。

それが「少しずつ」の意味です。

このノートは私が「ねずみ色」の色鉛筆で薄く書いてあげて、子どもがその上からなぞって書いたものです。

8.まとめ

スキル① 心配してはいけない。

スキル② 体に異常が出た時は病院へ

スキル③ 登校するチャンスは残しておく。

スキル④ 「元気に休む」

スキル⑤ 全体の流れを知る。

スキル⑥ 明るく連携する。

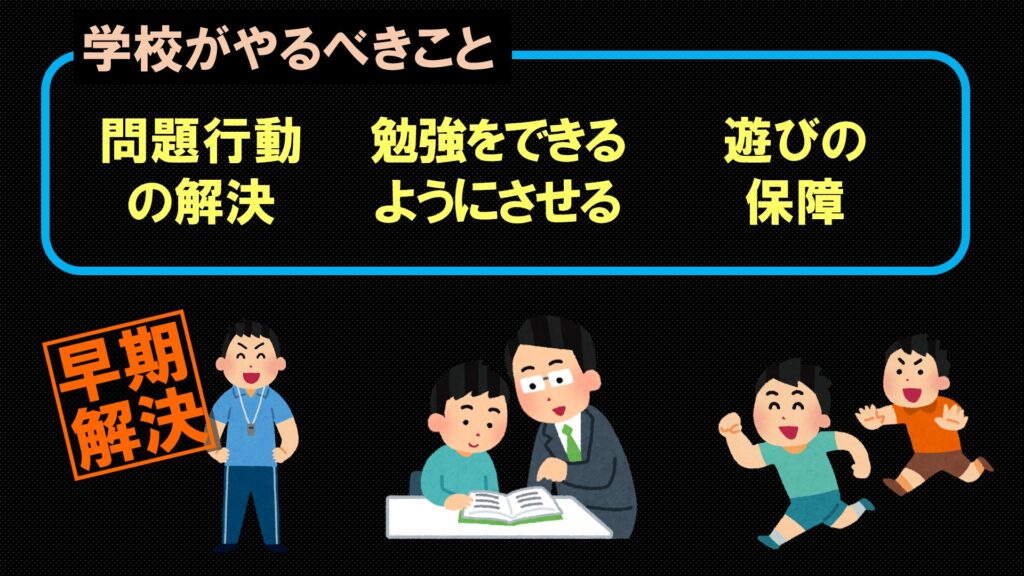

「学校がやるべきこと」と「親がやるべきこと」を整理しておきましょう。

問題行動の多くは学校内で起こります。それを早期に解決するのは学校の役目です。

勉強をできるようにさせ、自信を持たせることも学校の役目です。

勉強だけでなく、遊び・休み時間の保障も大切です。

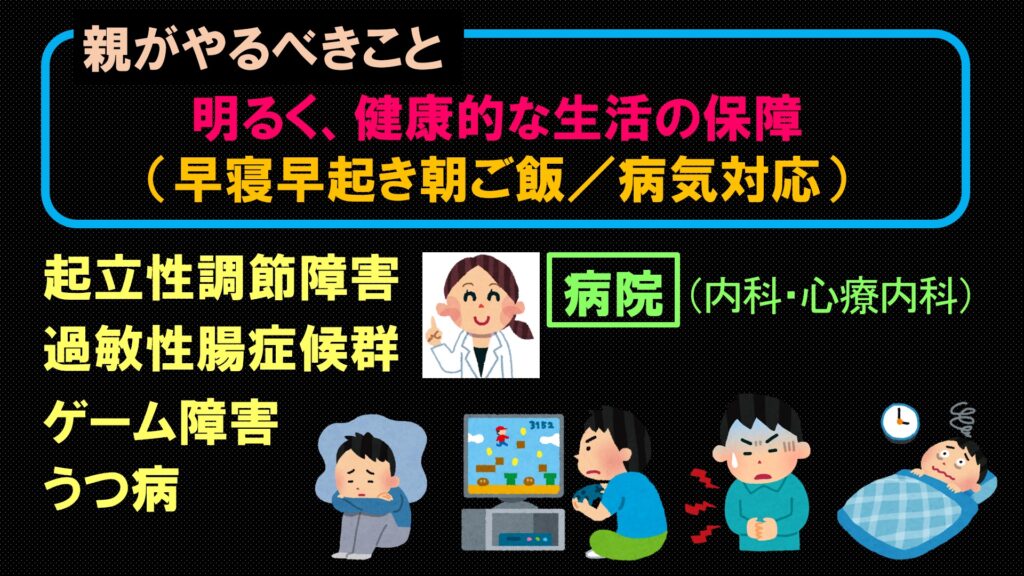

親がやるべきことは「明るく、健康的な生活」を保障することです。

特に、「生活リズムの保障=早寝・早起き・朝ご飯」は大切です。

医師の力を借りる場合も保護者自身の判断が重要になります。

いつもびっくりするほど分かりやすく、具体的手立てを示してくださり、本当に勉強になります。

ありがとうございます。

わかりやすく伝えられるように努力しました。

よかったです!