講座286 我が子が困難にぶつかった時

今回は私の子育て講座の中から「テツ君のあざ」というエピソードを紹介します。

出典は向山洋一先生のPHPカセットテープ集『向山型教え方教室』第1集です。

2.教育観という方向

3.子育ての「地図」を手に入れよう

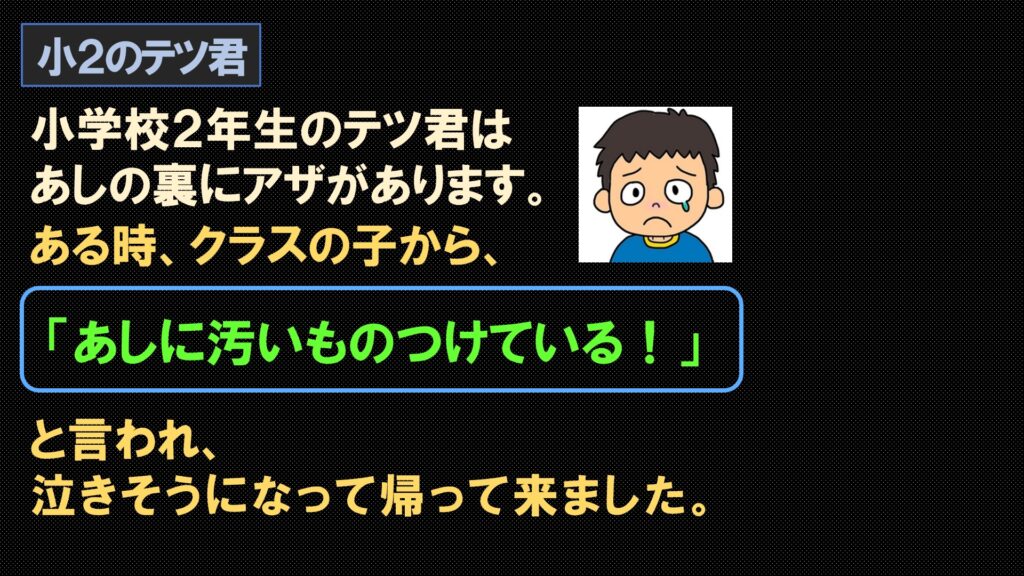

1.悪口を言われたテツ君

これは実際にあったお話です。

我が子がこんな目に遭って帰宅したらどうしますか?

どれもありそうですよね。

みなさんだったら、どのお母さんの行動に近いですか?

でも、テツ君のお母さんはABCのお母さんたちとは違いました。

そこで問題です。

講座では、ここで、近くの席の人と話し合ってもらいます。

テツ君のお母さんはどうしたのか?

他にどんな行動があるのか?

そのことについて「おしゃべり」してもらっています。

で、

その後で、正解を示します(動画を流します)。

みなさんも動画を視聴してみてください。

2.教育観という方向

どうでしたか?

この作文は「朝日作文コンクール」に入選して『子どもを変えた親の一言』として本に掲載されています。

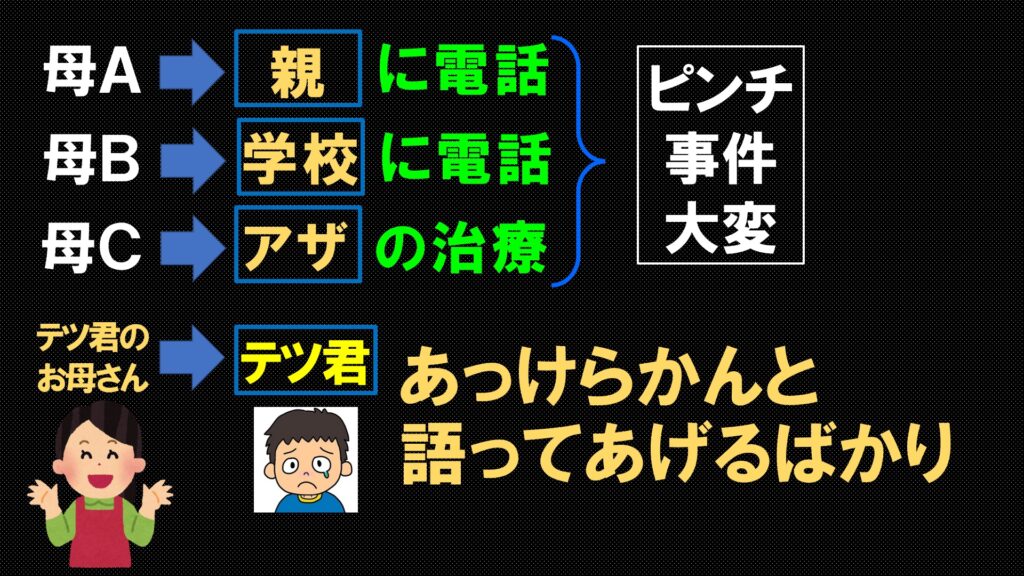

テツ君のお母さんがとった行動を整理してみましょう。

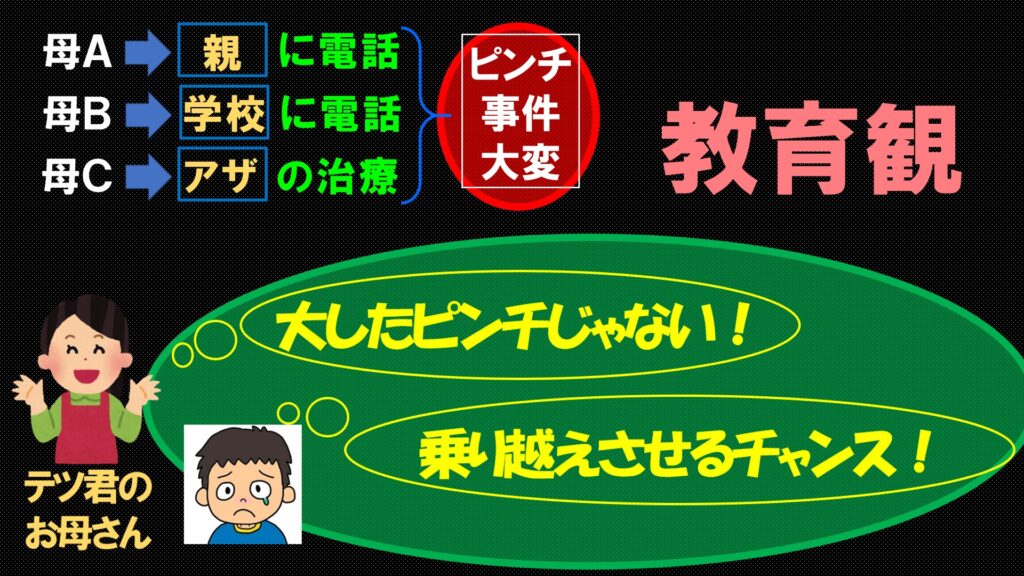

母Aは、相手の子の親に電話をかけるという行動。

母Bは、学校の先生に電話をかけるという行動。

母Cは、アザを取ってしまうという行動。

共通しているのは、「大変だ!」「息子のピンチだ!」「許せない!」「事件だ!」という捉え方です。

しかし、テツ君のお母さんは、まるっきり違いました。

あっけらかんと語ってあげるばかり

向山先生はこれを「教育観の違い」だと解説します。

他のお母さん方が「大変だ」と捉えたのに対して、

テツ君のお母さんは「大したピンチじゃない」「乗り越えさせるチャンス」と捉えました。

【母ABC】ピンチ

【テツ君のお母さん】チャンス

真逆ですね。

向山先生は、この真逆の捉え方を深掘りします。

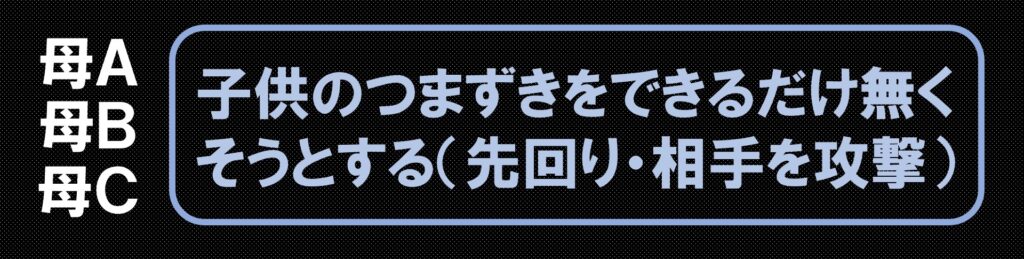

ピンチだと捉えたABCの母親は、子どものつまずきをできるだけ無くそうとしているわけです。

母Aは、相手の子の親に電話をして、相手を攻撃し、このようなことを無くそうとしている。

母Bは、学校の先生に電話をして、先生を責めて、このようなことを無くそうとしている。

母Cは、根本原因である痣(あざ)を治療して、このようなことを無くそうとしている。

全部「無くそう」としているわけです。

これがABCタイプの教育観。

それに対して、テツ君のお母さんの教育観は何か?

ここをもう少し深く突き詰めていきましょう。

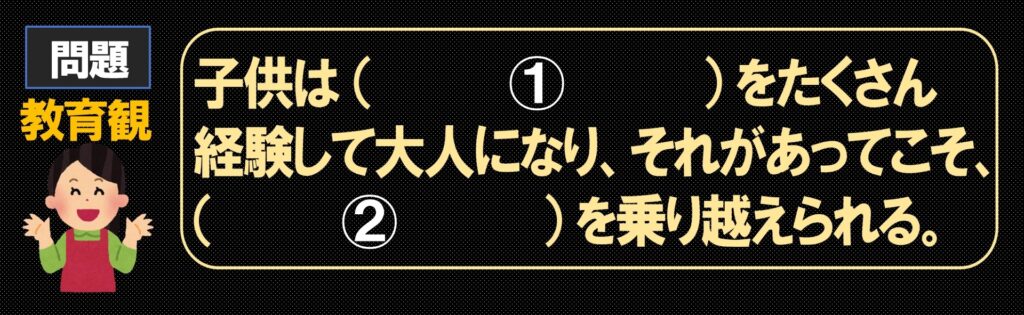

なんだか国語の穴埋め問題みたいですが、どんな言葉が当てはまるかを考えてみてください。

3.子育ての「地図」を手に入れよう

子どもは(①)をたくさん経験して大人になり、

それがあってこそ、(②)を乗り越えられる。

講座では相談し合ってもらいます。

そして、考えを発表してもらうのですが、必ずと言っていいほど正解者が出ます。

このブログを読まれている方なら気がつくと思います。

ブログの「子育てマップ」にも出ています。

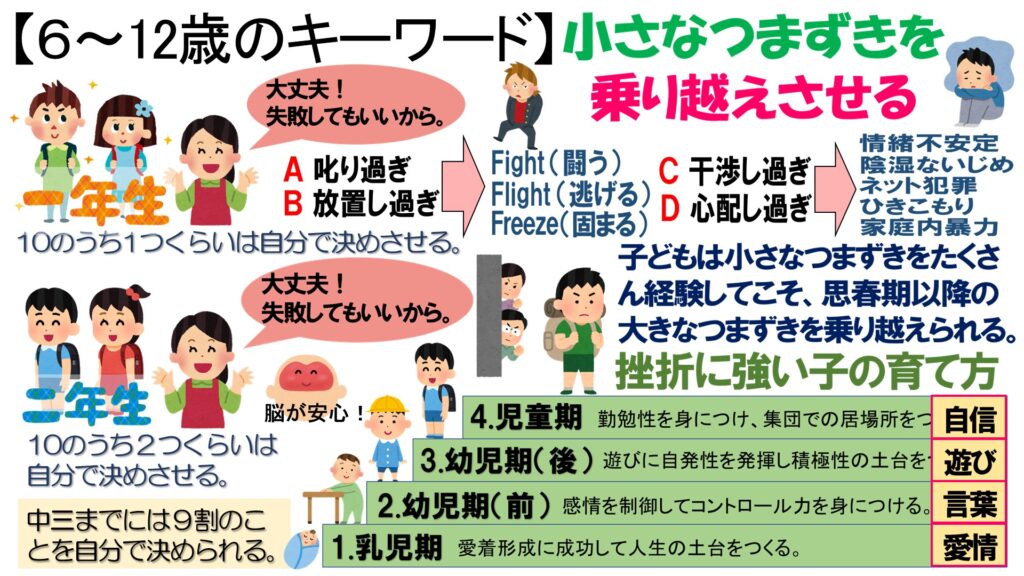

①は「小さなつまずき」、②は「大きなつまずき」です。

子どもは「小さなつまずき」をたくさん経験して大人になり、

それがあってこそ、「大きなつまずき」を乗り越えられる。

最近の言葉で言えば「レジリエンス教育」ですね。

「困難を克服する力」を身につけさせる育て方です。

思春期や大人になってからの困難は、小さい時の困難に比べたら遥かに大きいものです。

そこで「挫折」してしまう人はたくさんいます。

15歳~19歳の死因の1位は「自殺」で、その割合は47・8%です。

2番目に多かった「不慮の事故」の17・3%を大きく上回っています。(令和3年版自殺対策白書)

この数値は「思春期や大人になってから困難」の大きさを示すと同時に、

日本の子どもたちの「困難を克服する力」の弱さをも示していると思います。

ですから、テツ君のお母さんは、子どもの時の「小さなつまずき」をチャンスと捉えました。

それがテツ君のお母さんの教育観なのです。

残念なことに、最近の学校の様子では、Bのタイプのお母さんが増えているそうです。

学校で問題が起きると、

「先生、ちゃんと子どもたちを指導してください!」

という苦情が寄せられることが増えているそうです。

この「指導してください」はとても便利な言葉なのですが、

よく考えると、トラブルが起きないように、

先生に監視を求めている

ということです。

つまり、「問題が起きないのがいい」「問題を起こらないようにするのが教師の務め」と考えているわけです。

「チャンス」を潰しているわけですね。

でも、テツ君のお母さんは違いました。

教育観が違いました。

教育観が違うので、その時の対応の仕方も違いました。

テツ君の作文を思い返してみてください。

お母さんがとった行動は、

・受けとめてあげる

・励ましてあげる

・語ってあげる

いつしかテツ君は、落ち込むどころか、元気になって、

自分のアザを誇りにさえ思ってしまう強さを持ちました。

素晴らしいお母さんですね。

でも、これはテツ君のお母さんだけが素晴らしいのではなく、

どのお母さんにも出来ることです。

教育観が違うので、その時の対応の仕方も違いました。

ABCのお母さんは、出発点が違ったので、その後の行動も違ったのです。

どうして出発点が違ったのでしょう?

社会的な風潮に流されてしまったのかも知れません。

周りのお母さん方の考えに流されたのかも知れません。

また、自分が育ってきた経験がそうさせたのかも知れません。

子育てに関する情報は世間にあふれています。

よく「子育てに正解はない」と言いますが、

正解はなくても、正しい方向はあるはずです。

ひとつの出来事を「ピンチ」と捉えるか、「チャンス」と捉えるかで、

その方向はまるで違って来ます。

全体を俯瞰できる「地図」を手に入れましょう。

地図は勉強すれば手に入れられます。

情報が飛び交う時代だからこそ、私たちは勉強しなければならないと思うのです。

水野先生

いつも教育や子育ての示唆に富むヒントをくださりありがとうございます。

6年生女子の母です。

過干渉の時期に丁度母Cのような対応をしていました。その時の私はどのような対応をしたらよいのかわからず、、と言うか、テツ君のおかお母さんのようにどーんと受け止める器量や機転を効かせた返事をしたかったのですが、どうしたらそのような心持ちでいられるのかがわからず、困っているうちに毎日が過ぎて行く状態でした。心理学や精神科の先生(YouTube)の話を聴きながら、私自身の物事の捉え方の特徴(HSP)が理解できるようになり、考え方を変えてゆけるようになってきた所です。

今後も水野先生のメルマガを楽しみにしております。もちろん書籍も購入、勉強したいと思います。

いずみさん、コメントありがとうございます。

そうでしたか。普通は迷いますよね。

親になったらゼロからのスタートですから。

多くの親子が、子育てをしながら学んでいます。

試行錯誤です。

方向を間違えることもあります。

でも、地図で調べたらこっちだったとかって、また歩き出せばゴールに着きます。

その試行錯誤の姿を子どもは「親の愛情」だとわかるはずてす。

いずみさんのように素直に振り返ることの出来るお母さんは素敵だと思います。

こらからもよろしくお願いします。