講座86 スマホデビューの春

1.スマホは何年生から?

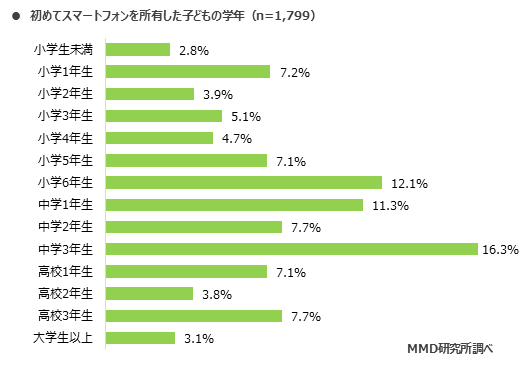

これは2020年の調査結果です。

今年も「スマホデビュー」している子がたくさんいると思います。

第1位 中学3年生(16.3%)

第2位 小学6年生(12.1%)

第3位 中学1年生(11.3%)

累計してみましょう。

小学校6年生までに42.9%

中学校3年生までに78.2%

半分は小学生のうちに持っていて、中3までには8割ってことですね。

結果を見てどう思われますか?

2.私の見方・考え方

持つのが当たり前なんだなあー。

ということを思いました。

起業するにも、勉強するにも、生活するにも欠かせませんよね。

スマホを使うのが「当たり前」という前提で子育てをする必要があると思います。

そう考えると、小学校1年生から持たせている7.2%の方々にも考えがあるのだと思います。

早いうちからスマホに触れることで「当たり前」の感覚が手に入りますし、

基本的な操作の仕方も早いうちに身につくでしょう。

高学年になった時には、友だちよりも高度な使い方をして情報入手・情報発信ができるはずです。

逆に、思春期からスマホを手にした子は、思春期らしい興味でコンテンツを求め、

スキルも低いのでトラブルに巻き込まれるリスクが高いかも知れません。

そういう考え方だってできますよね。

3.リスクから子どもを守る方向

大人はいろいろなことが心配だと思います。

「目が悪くなる」とか、

「勉強しなくなる」とか、

「ゲームばかりするんじゃないか」とか、

「犯罪に巻き込まれるのじゃないか」とか。

間違ってはいないと思います。心配ですよね。

確かにそういうリスクはあると思います。

しかし、いつかはそういうリスクに自分で対処・対応できるようにならなければなりません。

「守る」とか「制限する」とか「見せない」という方向ではなく、

「こういう現実があるんだ」ということを、

見せる

知らせる

教える

という「積極的な教育」が必要なんだと思います。

もう、どんどん情報を持たせる!

これが「社会の現実なのだ」「こういう世界で生きていくんだ」ということを

偶然に任せるのではなく、意図的に教える。

そういう子育てが必要な時代なんだと思います。

4.『SNS-少女たちの10日間-』

スマホのリスクは様々ありますが、

今回は「SNS」について、一つの情報を提供しておきます。

内閣府の調査を見ると、中高生での利用目的のほとんどは「コミュニケーション」です。

「SNS」と言ってもいいでしょう。

SNSの現実を描いたドキュメンタリー映画『SNS-少女たちの10日間-』が話題になっています。

12歳の少女に扮した童顔の女優3人が、スタジオ内の子供部屋で10日間、12歳の偽アカウントでSNSを使うと、どのようなことが起こるのか。

その記録をもとに作られたチェコの映画です。

作品紹介のショートムービーがありますので、6年生くらいになったら、お子さんと一緒にこういうものを観て置く必要があると思います。

これが「情報」です。

2.私の見方・考え方

3.リスクから子どもを守る方向

4.『SNS-少女たちの10日間-』

怖さをきちんと知ったうえで使う。とても大切なことですね。