講座531 スマホデビューの春に備える

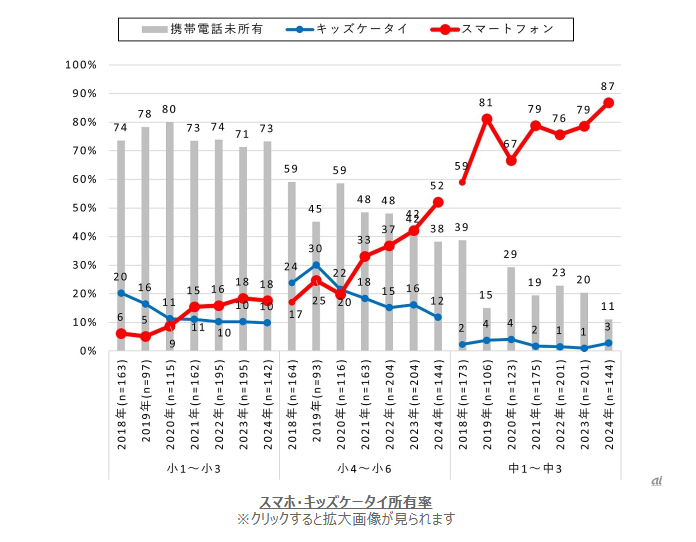

最新の調査結果によると、小中学生のスマートフォン所持率は以下の通りです。

- 高学年(4〜6年生): 所有率は52%に達し、初めて半数を超えました。

- 低学年(1〜3年生): 所有率は30%で、利用率は59%です。

- 中学生:所有率は87%、利用率は94%です。

私の肌感覚ですと、《5年生になったらスマホデビュー》といった流れです。

でも、心配ですよね。

どんな対応をすべきなのかをまとめてみました。

2.日本のスマホ対策

3.文科省のスマホ対策

4.私のスマホ対策

5.ネットは「夜」の世界

1.世界のスマホ対策

まず、国際的な動きを見てみましょう。

携帯電話の使用に関する懸念が高まり、子供が初めて携帯電話を手にする年齢が低下していることから、世界中の国々が学校と家庭の両方でこの問題に対処する方法を検討している。出典:Caliber.az(2025年1月13日)

これはアゼルバイジャンのニュース記事です。

スマホの低年齢化は日本だけではなく、世界の国々が困っているのが現状です。

そりゃそうですよね。

スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表したのが2007年で、一般に広まったのは2010年代です。

そして、それは「大人」の話であって、

子供たちに広まりつつあるのは「今」ですから。

まだ、どこの国でも適切な対処が確立されていないわけです。

その中で、先頭を切って積極的な政策を打ち出している国がオーストラリアです。

オーストラリアは、16歳未満の児童のソーシャルメディア利用禁止を承認した。これは、大手テクノロジー企業を対象とした世界で最も厳しい規制の一つだ。出典:PARIS ,Reuters(2024年11月28日)

これはフランスのニュー記事です。

記事によると、この法律は2025年の1月から試験運用され、1年後に禁止措置が発効するそうです。

禁止措置というはのこれです。

親会社メタからティックトックまで、テクノロジー大手各社に対し、未成年者のログインを阻止しなければ最高4,950万豪ドル(3,200万米ドル)の罰金を科すよう義務付ける。出典:PARIS ,Reuters(2024年11月28日)

SNSの運営会社に責任を持たせる法律なんです。なるほど。

果たしてこれはうまく行くのでしょうか。

すでに多くの16歳未満がアカウントを持っているようでもあり、今後の行方が注目されています。

2.日本のスマホ対策

では、日本にはどのような動きがあるのでしょう?

最も積極的なのは香川県ですね。

香川県は「ネット・ゲーム依存症対策条例」を2020年4月から施行しています。

これに対しては賛否両論あるようですが、実際に条例を読んだ方はどのくらいのなのでしょうか。

まず、条例の前文を見てみましょう。

インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力や体力の低下のみならずひきこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。出典:香川県「ネット・ゲーム依存症対策条例」

「射幸性」というのは聞きなれない言葉ですいが、「努力や苦労をすることなく、偶然の利益を労せずに得ようとする気持ち」という意味です。ギャンブル依存心ですね。

私はこの前文は至極もっともだと思います。

特に、大人と子供では脳の働きが違っているという点は重要なポイントだと思います。

ただ、表現が雑です。

「脳の働きが弱い子ども」という表現は一部の人々の感情を逆なでる可能性があります。

「脳の前頭前野が未発達」とか「完成されていない」などと表現すべきでしょう。

実際、その完成は24歳頃だと言われていますから間違いないでしょう。

さて、それよりも重要なのは条例の具体的な中身です。

世間で騒がれたのは、第18条の「子どものスマートフォン使用等の家庭におけるルールづくり」だと思われます。

読んでみましょう。

【第18条】(子どものスマートフォン使用等の家庭におけるルールづくり)

保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。

2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用(家族との連絡及び学習に必要な検索等を除く。)に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを目安とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。

3 保護者は、子どもがネット・ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、速やかに、学校等又はネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

世間が騒いだのは2項の次の部分です。

・1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)

・義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめること

この条例でいう「子ども」というのは「18歳未満」ですから中高生も含みます。

そう考えると確かに無理があります。

しかし、文末は「努めなければならない」ですから努力義務です。

《保護者に目安を示した》と考えれば意味があります。

実際、第一義的責任は保護者にあるのですから、あとは家庭で決めればいいと思います。

それに対して1項の文末は「行うものとする」ですから強い表現です。

罰則こそないでしょうが、《こちらが重要ですよ》ということを示しています。

つまり、次の3つです。

使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について

①子どもと話し合い

②ルールをつくり

③その見直しを行う

大事なことだと思います。

全県をあげてこのようなことに取り組むのは意味のあることだと思います。

そして、それでも困った時には3項にあるように「相談」する。

そのための社会的な「連携」をこの条例は定めています。

また、県がこの条例を制定したことによって各市町に予算が付きます。

使用時間と中止時刻については難しいところですが、調査も実施することになっていますから今後の動向に注目したいところです。

【補足】

この条例の中には「愛着」という言葉が何か所も出て来ます。

実はこの条例は子供のスマホ使用に関してだけではなく、保護者の使い方についても啓発しているのではないだろうかと個人的に感じています。

特に、第4条の「県の責務」はとても大切なことだと思います。

第4条(県の責務)

乳幼児期からの子どもと保護者との愛着の形成の重要性について、普及啓発を行う。

3.文科省のスマホ対策

次に文部科学省の動きについて見てみましょう。

文科省では2019年に「小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」というのを発出しています。

このガイドラインは2018年(平成30年)に起きた大阪府北部地震が児童生徒の登校時間帯(午前7時58分)に発生したことが契機になって、《登下校時に限り児童生徒が携帯電話を所持できるようにする》という動きから作成されました。

そのため学校は「持ち込み禁止」の方針を「一部解除」することが全国的に求められたわけです。

そういう事情があって作成されたガイドラインですが、《持たせることをある意味認めた》わけですから、《持たせる場合の注意事項》も書かれています。

そこに注目してみましょう。

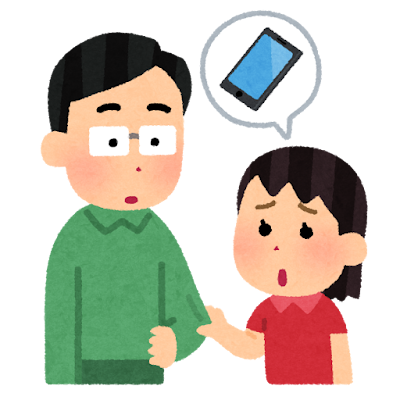

【保護者の皆様へ 】

子どもに携帯電話を持たせる場合は、保護者の責任のもと、以下のことをご家庭で確認、約束し、その内容を学校に伝えてください。

1.登下校中や学校での携帯電話の取扱いに関するルール

2.携帯電話の適切な使い方について

3.携帯電話の管理及び責任について 出典:「小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」

2の「適切な使用について」の中身を見てみましょう。

(1)家庭での使用時間は、平日30分、休日60分を目安とする。

(2)自分や他人の画像、映像や個人情報を、安易に誰かに送ったり、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNS)に投稿したりしない。

(3)保護者の許可なく、ゲームの課⾦や商品等の申し込みをしない。

(4)インターネット上で知り合った人とは会わない。

(5)盗撮やその他犯罪につながることはしない。

(6)SNS やメール等には、人の悪口や悪意のある内容等、いじめにつながることは書き込まない。SNS グループでの仲間外れ等のいじめ⾏為もしない。

(7)SNSでの友達の反応が遅くなる場合があることを理解し、友達にすぐに返信するよう強制しない。

※ これら以外の使い方については、子どもと話し合って、その都度ルールをつくってください。

出典:「小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」

なかなか細かいのです。

しかも香川県の条例よりも厳しいのです。

しかし、大事なことは書かれています。

また、「※」がやっぱり重要ですね。

子供に示す際の参考になると思います。

4.私のスマホ対策

最後にスマホ使用に関する私の考えをまとめます。

これに関しては、私はこのブログで何度か取り上げています。

講座174 ゲームはフロー体験か?

講座192 「ゲーム障害」を考える

講座367 「スマホ/ゲーム障害」のABC

この3つについて、それぞれ簡単にまとめます。

まず、講座174です。

ゲームは「フロー体験」(良い意味での熱中体験)に成り得るのか?

これは、なり得ます。

やらせ方次第です。

「やらせ方」というのは次の3つです。

(1)安心してやらせる(コソコソさせない)

(2)積極的にやらせる(退屈だからゲームという生活になっていることの方が問題)

(3)質のよい睡眠をとらせる

詳しくは、講座174「ゲームはフロー体験か?」を読んでください。

次に、講座192「ゲーム障害」です。

「ゲーム障害」は2019年にWHOが正式な病名として認定した疾病です。

DSM-5(アメリカ精神医学会)やICD-11(国際疾病分類第11版)にも同じような疾病規定があります。

ゲーム障害とは、ゲームをする時間をコ ントロールできない、他の生活上の関心事や日常の活動よりゲームを優先するといった症状が 1年以上継続することをいいます。 症状が重い 場合は1年以内でも該当します。参考:日本経済新聞(2019年5月25日)

講座192では、その「やめられなくなる仕組み」について解説しました。

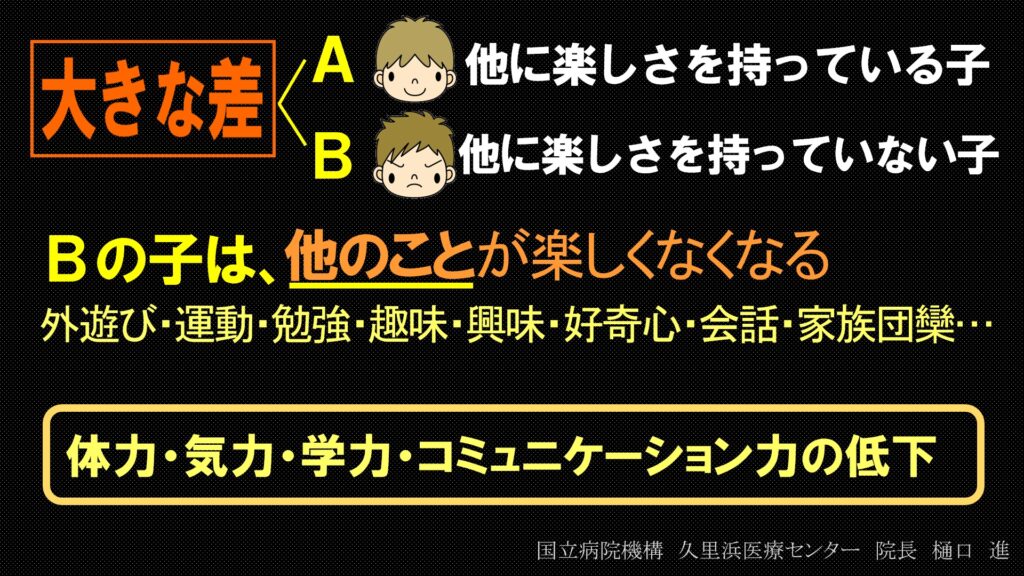

簡単に述べますと、ゲームは楽しいので他のことが楽しくなるのです。

A君は、1日1時間だけゲームをして4時間は他のことをして遊ぶとします。

B君は、1日5時間ゲームだけをして終わるとします。

一週間でどのくらいの差が出るでしょう。

A君:4時間×7=28時間が「他のこと」

B君:0時間×7=0時間

成長期の子供は「他のこと」で脳の前頭前野を発達させます。

たった一週間の間にも、A君は「おでこの裏」をどんどん発達させます。

一方のB君はゼロです。ゲームに熱中できるというそのことだけです。

自分の行動を我慢したり、切り替えたり、見渡したりする機会が圧倒的に少ないわけです。

「大きな差」というのはそういうことです。

詳しくは、講座192「『ゲーム障害』を考える」をご覧ください。

次に、講座367「『スマホ/ゲーム障害』のABC」です。

ここでは「依存」のメカニズムについて解説しました。

依存は、年齢が低いほど陥りやすくなります。

家族の要因 (家庭環境等)が影響します。

ルールを決める時には「合意形成」が重要になります。

詳しくは、講座367「『スマホ/ゲーム障害』のABC」をご覧ください。

5.ネットは「夜」の世界

講座174 ゲームはフロー体験か?(2021年11月10日公開)

講座192 「ゲーム障害」を考える(2021年12月16日公開)

講座367 「スマホ/ゲーム障害」のABC(2023年3月6日公開)

この3つは数年前に書いた記事です。

その後も私はこれらについて色々考えて来ました。

3つの記事に書かれていないことを補足して終わります。

(1)フィルターは効果が期待できない。

保護者の中にはフィルターをかけたから安心だと思ってしまう方がいらっしゃるかもしれませんが、それは期待できません。

SNSや友達を通して「抜け道」はすぐに見つけられます。

そのことを念頭に置いたルールづくりが必要になります。

(2)コンテンツも機器も多種多様

今や勉強になるコンテンツもたくさんあります。

ゲームなのか? 勉強なのか?

その境目はありません。

使う機器もスマホだけでなくタブレットもあります。

場所だって多種多様。

家は時間制限があるけど、電車の移動中はどうなのか?

ルールづくりは複雑になります。

複雑なルールは親も子供も覚えきれません。

ルールづくりの際に親が管理的な態度で臨むと親の権威は失墜します。

①子どもと話し合い

②ルールをつくり

③その見直しを行う

③が重要になってきます。

(3)寝床で目が覚めている時間をできるだけ短くする。

スマホを持たせると「寝ながらスマホ」に陥る危険性があります。

布団に入ってもスマホを使う習慣です。

これが実は《朝に起きられなくなる》という習慣に関係するらしいのです。

これは睡眠時間の話ではありません。

寝床の上で目が覚めている時間が長ければ長いほど、朝に起きる時にかかる時間も長くなるということです。

逆を考えるとわかりやすいでしょう。

布団に入って秒で眠れる人は、朝、目覚めた時にサッと起き上がることができるということです。

これの何が問題かと言いますと、中高生はスマホ利用時間が長時間に及ぶので、朝に起床できなくなり、不登校や中退などにつながる恐れがあるということです。

授業中に睡眠を確保している生徒も少なからずいますが、ASDなど不登校になりやすいタイプのお子さんは気を付けておく必要があるかと思います。

参考:三島和夫「薬を使わない不眠治療『認知行動療法』」とは」(日経ナショナル ジオグラフィック)

(4)改めて「個室は子失」

色々考えるほどに、「間取り」の重要性がわかってきました。

子供部屋を個室(ドア)にしている家庭と、空間がつながっている家庭(引き戸や間仕切りなど)では、この問題は違って来ると思います。

SNSなどインターネットの世界は人類が経験したばかりの新しい生活習慣です。

ここにどう対処するかを考えた時に、わかりやす《たとえ》は何だろうかと考えました。

そして、見つけたのが《ネットは「夜」の世界、リアルは「昼」の世界》という考え方です。

ここでいう「夜」と「昼」は《たとえ》です。

人は明るい場所では悪いことをしにくいものです。

反対に、人が見ていない場所では悪いことをやってしまいやすくなります。

それが「夜」と「昼」の《たとえ》です。

SNSはどうしても悪口などを書いてしまいやすい道具です。

その分別がつくか、自分で制御できるか、というのは年齢と関係します。

そして、そのことを判断して我が子にスマホを持たせるのは保護者です。

かつて、「夜回り先生」として活躍された水谷修さんは、

我が子が繁華街や歓楽街をどのように認識しているか?

を保護者たちに問いました。

思春期の子供たちはそのような大人の世界に憧れるものです。

しかし、知識や経験が少ないので「夜の世界」の実態を知りません。

だから《現実を見せる》というのも親の役目だということを話されました。

スマホが危険だということは言葉ではわかっているでしょう。

しかし、どこまでわかっているかは、親と子供の間では差があるはずです。

その差を埋めてあげることが、親や学校の役割であると考えます。

そして、個室は、その「夜の世界」に向かいやすい環境です。

そのことを踏まえて、早くから家庭環境を整える文化をつくっていく必要があるでしょう。

参考

水谷修『子育てのツボ』日本評論社

講座136「理想の子供部屋」