講座249 就学時健康診断と発達障害の問題

「就学時健診」って知ってますか?

小学校一年生に入学する前に実施する健康診断です。

正しくは「就学時健康診断」って言います。

毎年、秋に実施します(10月か11月頃)。

年長さんが対象です。

今回はこの就学時健診について解説します。

2.実施者

3.実施項目

4.問題点

5.発達障害に対する保護者の心配

6.発達障害簡易チェックシート

1.就学時健康診断

では問題です。

就学時健康診断で必ず検査しなければならないのは次のうちどれでしょう。

A 知能

B 呼吸器、循環器、消化器の疾病

C 歯及び口腔の疾病

検査項目は法律で決まっていますが、義務(必ずしなければならないもの)と努力義務(発見に努めるもの)があります。

A~Cの中には「義務」が1つだけあります。

残りは「努力義務」です。

2.実施者

では、法律に基づいて少しずつ解説します。

まず、誰が実施するのかというところから解説します。

学校でやるから学校が実施者だと思っている方もいると思いますが違います。

実施者は学校保健安全法で定められています。

第十一条 市町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。

ということで、実施者は「市町村の教育委員会」です。

まあ「市町村」と言ってもいいでしょう。

「学校」ではありません。

学校は市町村の教育委員会に協力する形になります。

3.実施項目

検査項目については、学校保健安全法施行令という法律で定められています。

一 栄養状態

二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

三 視力及び聴力

四 眼の疾病及び異常の有無

五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無

七 その他の疾病及び異常の有無

一~六は市町村の義務です。

年長さんの秋に必ず診断されますよ。

歯磨きちゃんとしましょうね。

七の「その他」が努力義務です。

これは別な法律で定められています。

学校保健安全法施行規則・第三条です。

十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によって知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

文末が「つとめる」になっています。

ここにあるものはすべて努力義務です。

就学時健康診断で必ず検査しなければならないのは次のうちどれでしょう。

A 知能

B 呼吸器、循環器、消化器の疾病

C 歯及び口腔の疾病

ということで正解はCです。

歯磨きちゃんとしましょうね。

4.問題点

ところでこの法律には大きな欠点があります。

気づきましたか?

それは「知能(知的障害)」が努力義務であるという問題です。

努力義務ですから市町村によっては検査項目に含めていないところもあります。

学校は勉強をするところですから、知的障害を持った子も含めて、すべての子に適切な教育環境を提供しなければならないはずです。

それなのに、知能に関しては努力規定になっています。

これ、どういう意味かわかりますか?

知能に関しては保護者が責任を持たなければならない。

そういう意味なのです。

リアルに表現しましょう。

我が子が周囲の子といっしょに学校の勉強についていけるかどうかの判断をするのは保護者

これが現在の日本の法律なんです。

これは簡単な問題ではありません。

保護者に「そんな専門的な判断」ができると思いますか?

できないから発見が遅れるのです。

ですから私は現役の時からこのことを議員さんたちにレクチャーしてきました。

法律を変えるのは議員の仕事ですからね。

やろうと思えば、市町村単位でもできることですから。

5.発達障害に対する保護者の心配

近年では特に、発達障害を心配する保護者の方が増えているように感じます。

実は、そのための法律も平成16年に出来ているんです。

発達障害者支援法と言います。

第5条は次のように書かれています。

(児童の発達障害の早期発見等) 第五条 2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十一条 に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。

健康診断の実施時に「早期発見に十分留意しなければならない」とあります。

でも健診項目では「その他(努力義務)」なんです。

つまり、留意しなければならないけど、義務は保護者ですよということです。

これが現在の日本の法律なのです。

6.発達障害簡易チェックシート

日本は広いですから、自治体の中にはこの現状を工夫して次の手を打っているところもあるかも知れません。

そういう市町村の取り組みをご存知でしたらぜひ教えてください。

広めたいと思います。

また、学校として独自に工夫できることもあるはずです。

たとえば私は、すべての幼稚園と連携して入学前の園児に発達障害の早期発見につながる引き継ぎシートを作成していました。

幼稚園の先生と新一年生の先生がシートに基づいて引き継ぎができるようにしました。

もう20年近くも前のことです。

今ではこうした「幼小の接続・連携」は当たり前になって来ていると思います。

しかし、保護者にとってはまだまだ不安があるはずです。

最後に、保護者向けに発達障害に関する簡単なチェックシートをご紹介します。

まず、発達障害の大雑把な定義ですね。

三種類あります。

①「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「予想する」などが苦手

②「集中する」「落ち着いて行動する」などが苦手

③「こだわり」「感情の起伏」「場を読めない」などがあって対人関係が苦手

いずれかの「苦手」に当てはまりますか?

ということなのですが、

これだけでは親として迷いますよね。

心配性の方は「うちの息子は苦手だ!」と思うでしょうし、

ポジティブな方は「大丈夫!心配ない!」と思うでしょう。

こんな目安があっても本来は専門家が判断すべきことなんだと思います。

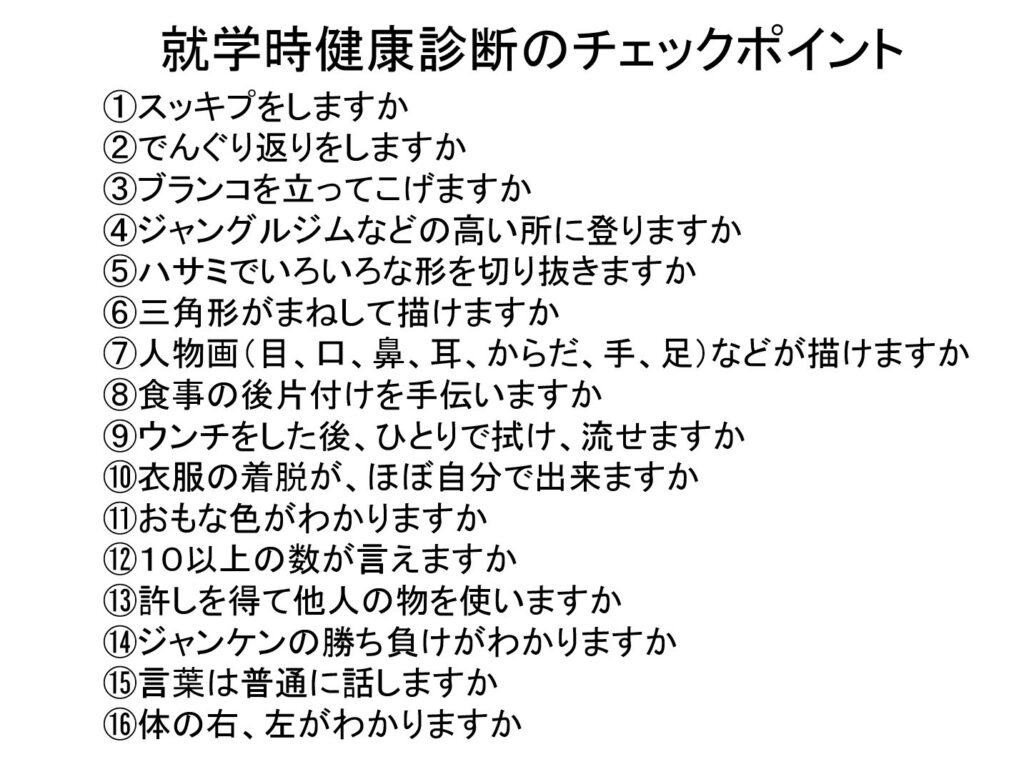

そこで、もう少し具体的にしたチェックシートがこれです。

これは私が作成したシートです。

①~④は運動能力です。

⑤~⑦は目と手の協調運動です。

⑧~⑩は身辺自立に関する内容です。

⑬~⑯は対人関係に関するものです。

学校は集団で教育を受けるシステムなので、一定の能力がないと周囲についていけず、子どもがつらい思いをしてしまう恐れがあります。

そのことを起点にして、「こんなことができればいいな」と考えて項目を作りました。

そして、目的は「早期発見+早期支援」です。

ついていけない子には適切な支援が必要ですから、

心が傷つく前に、早い段階で、大人の支援の必要になります。

発達障害は「発達の障害」ですから能力は伸びます。

小学校の入学時ならまだ間に合います。

本当は一歳半健診、三歳児健診などの時に気づけばもっと有効ですが、

入学時でも間に合います。

入学時こそ重要です。

法律が不備ならば、民意で協力するしかありません。

様々な立場からの連携・接続が重要です。

知能検査より歯科検査の方が、「必ず」であることに驚きました。

16の観点を示してくださりありがとうございます。

二次障害になる前就学前に知っておきたいです。

多くの人に気づいて欲しい問題です。

知能検査が努力義務だということ、初めて知りました。

16の項目、娘と照らし合わせて、あ、できているなとすぐ判断することができました。

具体的で、誰にとっても分かりやすいです。

実施していない市町村もあります。

信じられないですね!