講座137 思春期の勉強方法

高学年~中高生くらいになるとテスト勉強・テスト対策が必要になりますよね。

人によっては受験勉強という場合もあるでしょう。

今回はそういう場合の勉強の仕方について解説します。

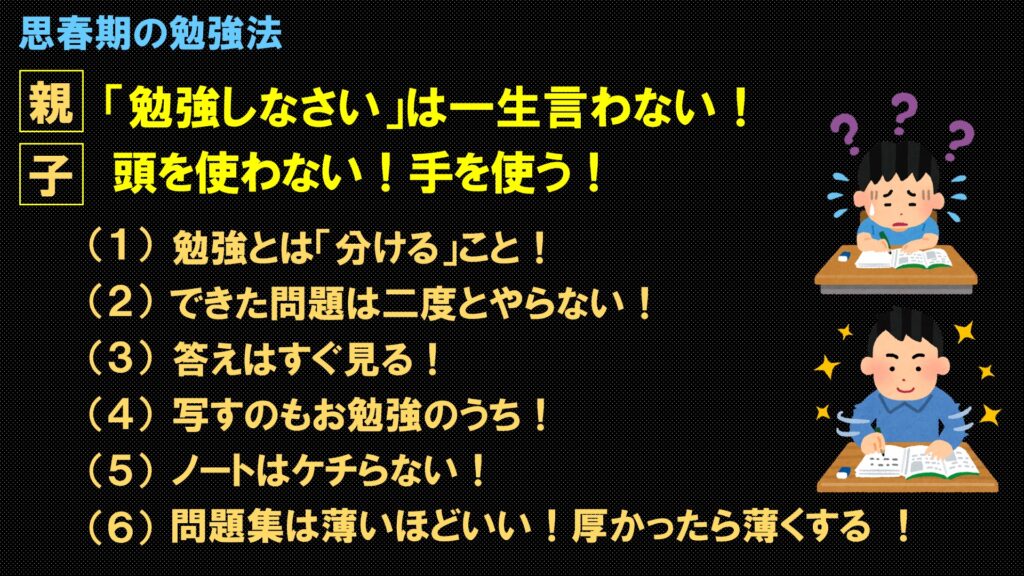

親がやることは一つだけです。

親:「勉強しなさい」を一生言わないこと

封印してください。

「一生」とあるのは、思春期の前でも「言わない」ということです。

つまり、子育てにおいて「勉強しなさい」は必要のない言葉ということです。

百歩譲って、これまで言って来た方は、今から言わないようにしてください。

やらなかったら、やらなかったでいいのです。

命取られるわけじゃありません。生きていればいいのです。

思春期はなおのこと必要のない言葉です。

言われたムカつくのが思春期です。

ムカつかなかったら思春期じゃありません。

ちなみに私は親から一度も言われたことがありません。

教員になった人には結構いました。

それでも大学まで行けたのですから大抵は要らないのです。

子:頭を使わない!手を使う!

頭だけを使っていると眠くなります。

そうなったら寝た方がマシです。

勉強は手を使うのです。

手を使っていると眠くなりません。

具体的にはどうやるのか。

「手を使う勉強法」のポイントを6つ紹介します。

2.できた問題は二度とやらない!

3.答えはすぐ見る!

4.写すのも勉強のうち!

5.ノートはケチらない!

6.問題集は薄いほどいい!厚かったら薄くする !

7.まとめ

1.勉強とは「分ける」こと!

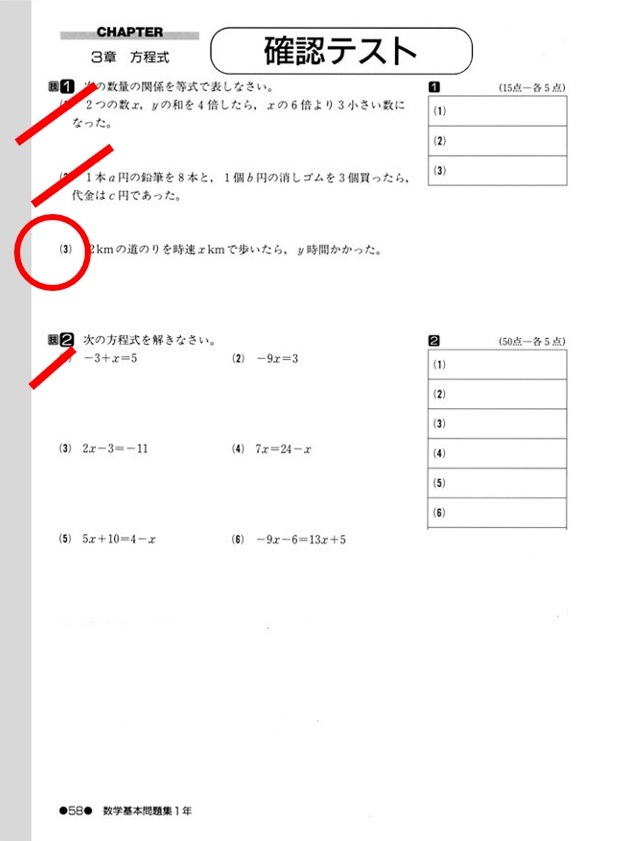

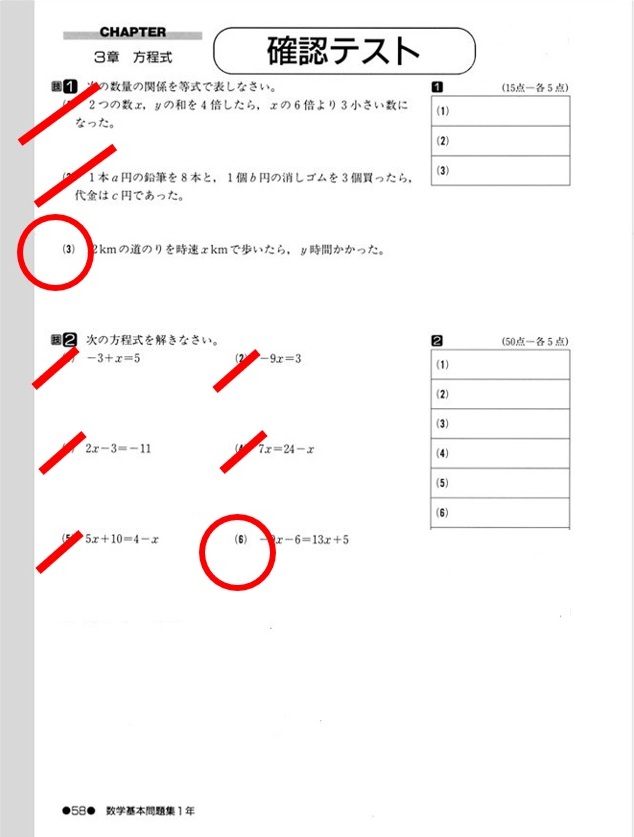

こういう問題集をやったとしましょう。

最初の問題はすぐわかったし、答えを見たら合ってたとします。

そうするとこれは「できた」問題です。

「できた」問題であることがわかるように印を付けます。

私の場合は斜め線でしたが、チェック印でも何でも構いません。

次の問題をやったら簡単にわかったので「できた」印を付けます。

でも、3問目は少し考えてもわからなかったので答えを見ました。

答えを見て、「ああ、そうやるのかあ~」と納得できました。

この場合は自分一人ではできなかったことになるので「できなかった」問題です。

「できなかった印」を付けます。

私の場合は「○印」でした。

印は目立つように赤で書いていました。

こうやって印をつけて行くのが勉強です。

つまり、勉強とは、

「できる問題」と「できない問題」に分けること

なんです。

2.できた問題は二度とやらない!

「できる問題」と「できない問題」に分けたなら、

「できる問題」はもう二度とやりません。

だって、自力でわかる問題なのですから、やる意味がありません。

やったら馬鹿になります。

時間の無駄です。

学校の漢字テスト(10問テスト)で、100点をとるまでまた同じ問題(書ける漢字)まで延々と書かせる先生がいますが、あれは無駄です。苦役です。

「できる問題」はやらずに、前に進むのが勉強なのです。

特に思春期は生活が忙しいですから合理的に進まなければなりません。

「この問題は今後の人生の中でもう二度とやることはない」という意味で印を付けるのです。

3.答えはすぐ見る!

答えは解説です。

自分一人で勉強をしている時に頼りになるのは「答え」です。

ですから、

わからなかったら答えをすぐに見る。

これが大事です。

わからない問題に対して、いつまでも考えるのは時間の無駄です。手が止まります。

そうではなくて「すぐに見る!」。

思い出して下さい。

勉強とは「分けること」でした。

分からない問題に出会ったら、「あ!これは『わからない問題』だ!」と思って、

さっさと答えを見ましょう。

答えを見て、「ああ、そうやるのかあ~」と納得でできたら「できなかかった印」を付けるのです。

私の場合は赤い○です。

「これは重要」という意味です。

4.写すのも勉強のうち!

その「できなかった問題」に出会った時は、ノートに答えややり方を写します。

答えを見て、「ああ、そうやるのかあ~」と納得でできたら それを丸写しするのです。

手が忙しく動きます。

納得できない場合でも、写しているうちにわかってくる場合というのもあります。

とにかく写すのです。

問題集によっては解説が詳しいものもあれば、答えだけしか載っていないものもあります。

どうしてその答えになるのかがわからない時は、「人に聞く」です。

先生に聞いたり、友だちに聞いたりします。

それが勉強です。

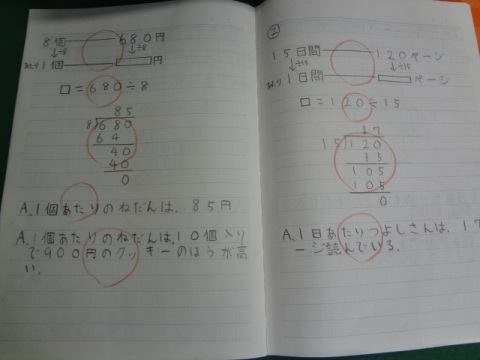

5.ノートはケチらない!

「★3番の問題に1ページを使う」というように「1問につき1ページ」という感じです。

そうするとページの下半分が空白になったりしますよね。

でもそのままにして「★4番」は次のページに書きます。

こうすると、★3番との「戦いの跡」が一目でわかります。

「この公式を使えばすぐわかったな」ということが、終わった後に一瞬で目に入ります。

逆に、ほとんど余白がないページは「苦戦した跡」として一目でわかります。

そこに何の意味があるのか?などと聞かないでください。

ただそれだけです。

「これは楽勝だった」「これは苦労した」という感触を一瞬でもいいから味わいたいのです。

勉強は「格ゲー」と似ています。

相手を倒して次のページをめくる。

この「めくる」という動作が快感なのです。

前に進んでいる感じがするじゃないですか。

そういう感覚って大事だと思うのです。

ノートはケチらない!

楽しく勉強できるなら安いものだと思います。

これは私のクラスの子のノートです。

間を空けて書くのは使い方の基本です。

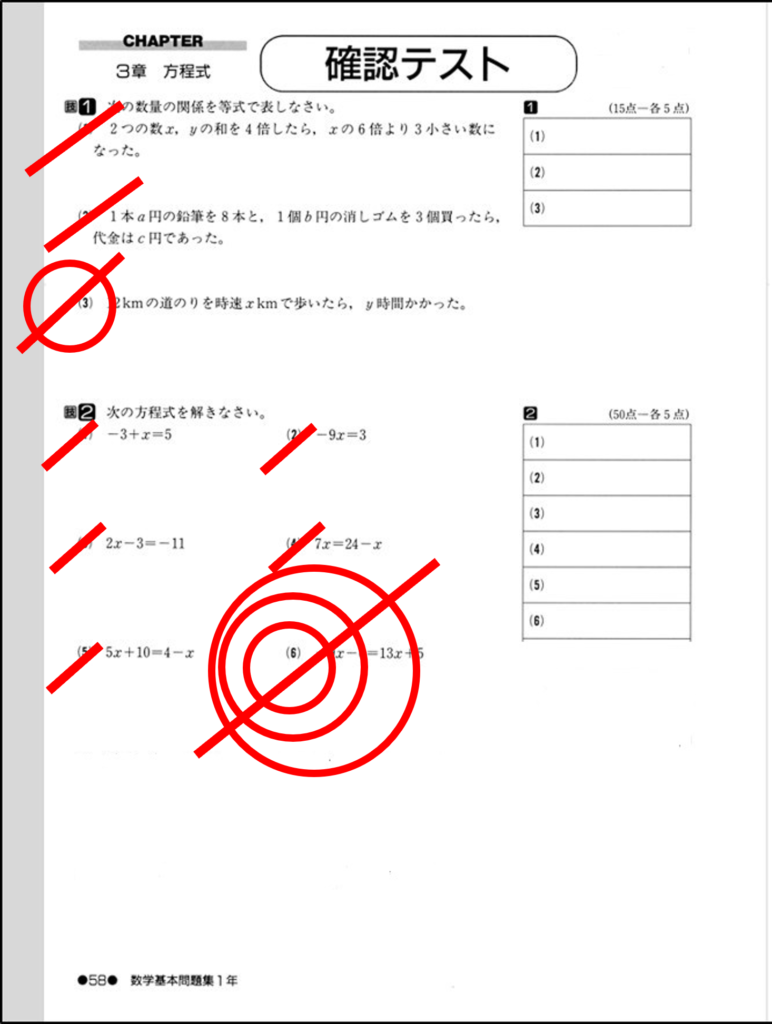

6.問題集は薄いほどいい!厚かったら薄くする !

「勉強とは分けること」でしたよね。

こんな感じですべてのページに印が付いたら「1冊終了」です。

当たり前ですが、薄い問題集だと早く終わります。

ここで「薄さ」のメリットが2つ生まれます。

➀全体構造を感覚的に早くつかめる。

1年生の数学の問題集だとしたら、「1年生の数学」という全体を一通りやったことになりますから、

なんとなくでも「こういうものか」という感覚がつかめます。

そして、

②早く2巡目に入れる。

「できた問題」はもう二度とやらないわけですから、

2巡目は「できなかった印」の問題だけをノートにやるわけです。

そうすると、2巡目は1巡目より早く終わります。

問題数が少なくなっていますからね。

全部で100問の問題集だとしたら、「できなかった印」は30問とか40問とかになっています。

その30問、40問と闘うわけです。

1回目はできなかった問題でも、前に答えを写していますから、今度は答えられる可能性があります。

でも、1回目をやった時から数日経っているので忘れているかも知れません。

2巡目はそういう闘いになるわけです。

それでもし、2巡目も「できなかった」場合はどうなるかというと、

印が増えていく。

台風のように○が増えていきます。

この場合だと4巡目の時にやっと自力で解けるようになったということです。

どこで苦戦したかが一目瞭然ですね。

しかも、4巡目くらいになると、「できなかった問題」が6つくらいになっています。

1冊の問題集の中で「6つ」となると、嫌でも目に付きますよね。

しかも、間違える度に何度も写してます。

闘いに負けたら「写す」のがルールですからいい加減嫌になります。

しかも、残っている問題数が少ないので「今日やって明日再戦」という感じです。

闘いの終盤はこんな風になるわけです。

そして、全部やり切ると、こうなります。

自信と実力がつく。

1冊やり切ったわけですから自信がつきます。

「薄い」とは言え、1年の数学を網羅した問題ですから実力もつきます。

これが「薄い問題集」のいいところです。

でも、「薄い問題集」が手に入らない場合はどうするか?

その場合は、学校指定の問題集でも何でもいいのです。

まず、ノートに「3n」というタイトルを書きます。

これは「3の倍数」という意味です。

そして、問題集にある問題番号の中から「3の倍数にあたる問題」だけやって行きます。

3番、6番、9番…ということです。

通し番号になっていなければ、「2問飛ばして次」でもいいでしょう。

こうすると何がいいかというと、「全体が早く終わる」のです。

3倍速で1冊終わるわけです。

スピードを体感できて、全体像も早くつかめる。

一通り終わったら「3n」の2巡目、3巡目とやって行く。

そうやって「3n」を制覇するわけです。

(余裕があればその後で「3n+1」をやります)

7.まとめ

最初に「親は『勉強しなさい』を言わない」という話をしましたが、

こういった「勉強方法」はぜひ教えてあげてください。

私はこの方法を高校でお世話になった上野謙二先生から教わりました。

この方法で大学も受かり、教員採用試験もこの方法で突破しました。

そしたら、教員になってから、同じ方法が世の中にあることを知りました。

向山洋一先生の『向山式中学生の家庭学習法』という本に詳しく出ています。

初めて知った時、びっくりしました。

ちなみに向山先生も親から「勉強しなさい」とは言われずに育ったそうです。