講座339 「賢さ」の指標

9年前の話です。

勤務校の物品庫を片付けていたらこんな物が出て来ました。

大正から昭和にかけての学籍簿です。

今の「指導要録」にあたる公的な成績表です。

学業の欄には「修身」「算術」「日本歴史」などの教科名があります。

当時の子どもたちの成績を見てみました。

ずいぶん優秀な子だなあと思って所見欄を見ると「祖父は教育委員。両親ともに教育熱心」とありました。

ずいぶん成績が低いなあと思って見ると「父病死。母一人で育てている」とありました。

昭和初期の様々な状況を想像しながら全部に目を通しました。

せっかくなので一点だけ定点調査もしました。

田中B式の検査結果が1954年(昭和29年)の5年生から記録されていたので、それをメモしてエクセルに打ち込んだのです。

昭和29年~平成25年までの「5年生」の知能偏差値です。

個人が特定されない範囲で公開・解説します。

2.学力向上の地域差

3.環境が知能偏差値を上昇させた

4.フリン効果

5.「賢さ」の指標

6.まとめ

1.「昭和の子」より「平成の子」の方が賢い?

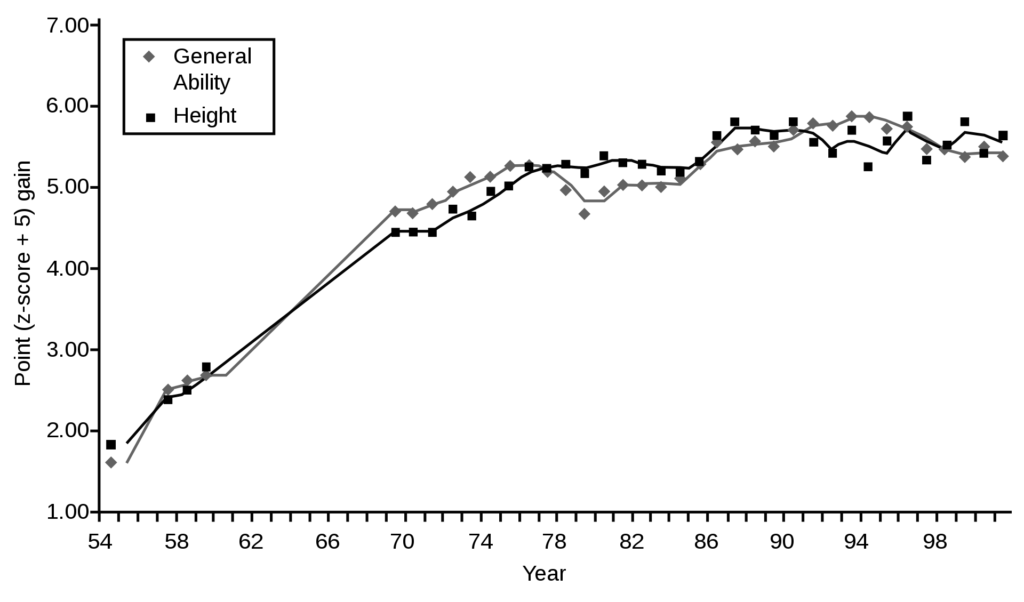

グラフ化するとこうなりました。

偏差値の平均は、35→46→49→50→52と右肩上がりです。

昭和中期→後期→平成前期→中期→後期と進むにつれて知能偏差値が上がっているのです。

これは何を意味しているのでしょう。

「昭和の子」より「平成の子」の方が賢い?

そんな単純な話ではありません。

2.学力向上の地域差

この学校はおよそ百年の歴史があります。

地域の主な産業は農業です。

北海道の東に位置します。

そんな学校での発見だったわけですが、すでに同じようなことを調査・研究されている方がいました。

弘前大学の丹藤進氏です。

論文のタイトルは「農村地域における知能検査得点の時代的変化」。

まさに私の発見と同じです。

しかもこちらは研究者の論文ですから、ちゃんと統計処理もしています。

区切り方にもよりますが、変化には有意差がありました。

1950年代の農漁村地域における小学生の平均知能偏差値は,地区,学年,検査の種類によって,差はあるが,おおよそ40から45の範囲にあったといえる。これは,この時期に行われた都市と農村児童の比較研究の結果(中島,1954;江川,1956)と概ね一致している。(1996.丹藤)

私の勤務校の1950年代は偏差値35です。

調査地域(青森県)の農村地域よりも低かったことがわかります。

個人の偏差値を見ると10~30くらいの子が半数くらいいます。

今とは大違いです。

勉強を教えるのが大変だったと想像できます。

その後,Lynn(1982)などの研究結果から予測されるように,この地域の児童の知能偏差値は一貫して上昇を続け,1970年代には検査で標準とされた水準に達した。(1996.丹藤)

論文の中にある「Lynn(1982)」の研究というのは、アメリカの『ネイチャー』に掲載された「日本とアメリカのIQ 格差はますます大きくなっている」という有名な論文です。

1970年代は日本の学校教育がイケイケの時代だったのです。

しかし、私の勤務校が全国標準になるのは10年遅れて1980年代です。

北海道の東の端の農村地域が波に乗るまでには10年の差があったようです。

3.環境が知能偏差値を上昇させた

地域差はありますが、日本全体の変化は次の一文でまとめられます。

農漁村部における小・中学生の測定知能は,比較的短期間のうちに急激に上昇変化した。(1996.丹藤)

勤務校の知能偏差値を見ても確かに「急上昇」です。

1950年代は平均35だったのが、60年代で46、80年代で50に達しています。

この論文の一つ目のポイントは次の一文です。

従って,測定知能は,世代を重ねなくても環境的変化に応じて比較的短期間のうちに変化するものであるといえる。(1996.丹藤)

10年間で10ポイント上昇したことを捉えて言えば、世代を重ねなくても環境で変わったことになります。

では、どんな環境(教育)が知能偏差の上昇をもたらしたのでしょう。

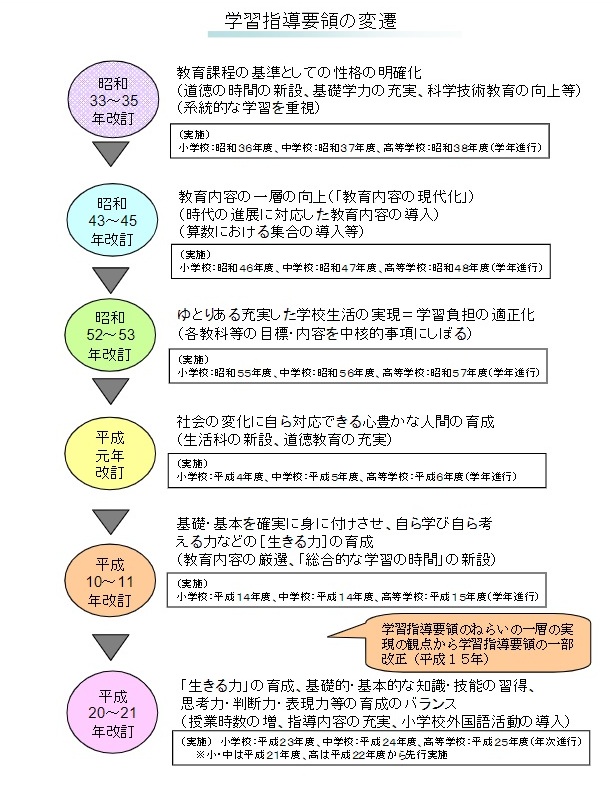

まず考えられるのは「学習指導要領」が出来たことです。

学習指導要領というのは、学校教育の基準です。

学校で使う教科書は、学習指導要領に基づいて作られます。

これが出来たことによって全国どこにいても同じ質の教育が受けられるようになりました。

次に考えられるのは社会環境の変化です。

高校進学率の上昇、幼児教育の向上、テレビの普及、交通網の発達などがあります。

大きく言えば学校教育も環境ですから、子どもたちを取り巻く環境が日本各地で知能偏差値を上昇させたと言えるのではないでしょうか。

4.フリン効果

ここで「知能指数」と「知能偏差値」の違いについて確認しておきます。

はっきり言って説明が難しいです。

うまく説明する自信がないので敢えて乱暴に書きます。

【知能指数】:能力

【知能偏差値】:学力

知能指数は「能力」ですから遺伝が関係すると言われています(割合は諸説あり)。

知能偏差値は「学力」ですから教育などの環境が影響します。

ところがです。

遺伝の影響が大きいと言われる知能指数であっても環境によって変化することがわかっています。

「フリン効果」という言葉を聞いたことがありますか?

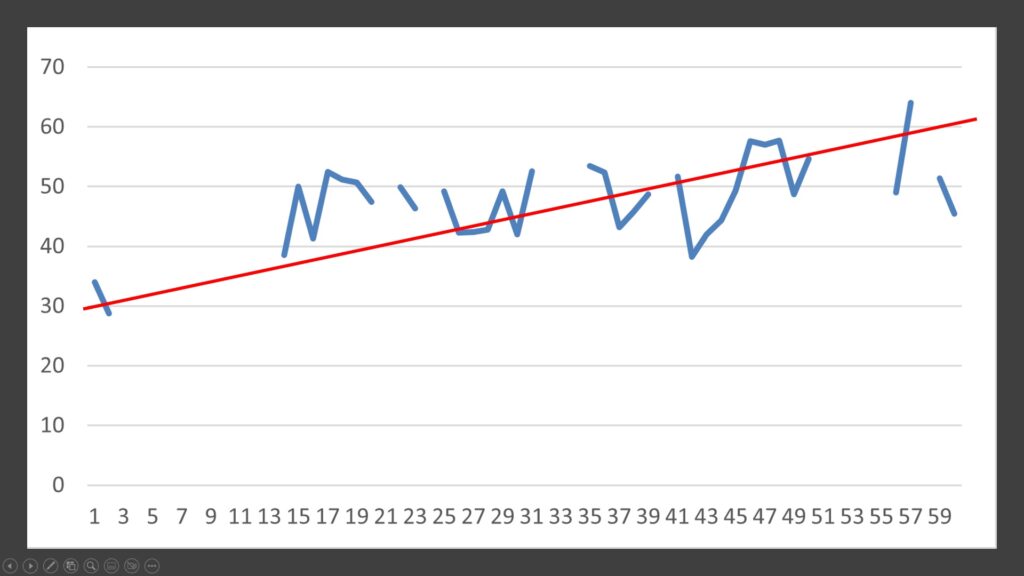

オタゴ大学のジェームズ・R・フリン氏が発見した現象で、「20世紀になってから人類の知能指数が上昇し続けている」というものです。

確かに1950年代から世界各国で知能指数の上昇はあったようです。

しかし、90年代には「天井」に達したという見方もあります。

この先のことは分かりませんが、ある期間に上昇したという事実は何かの役に立つと思います。

5.「賢さ」の指標

フリン氏の著書にあるという次の言葉がポイントだと思います。

祖先よりも多様な認知的課題を負わされる時代に私たちは生きており、そうしたもろもろの問題に対処できるように、新たな認知能力や脳の領域を進化させてきたのかという意味なら、そうだ。(『なぜ人類のIQは上がり続けているのか?』ジェームズ・R・フリン)

この本を紹介している「Books&Apps」の記事に次のようなエピソードが書かれています。

フリン教授は父親との会話を引き合いに出す。

私と兄は、父を相手に人種問題についてよく議論した。

父が人種差別を擁護すると、私たちは「もし父さんの肌色が変わったらどうするの?」と食ってかかった。すると、具体的な事柄にこだわる1885年生まれの父はこう言い返してきた。「バカも休み休み言え。肌色が変わった人なんて見たことあるか?」

古い世代の人々は、常に自分の経験や、自分の周囲の現実に即して考える習慣があり、仮定や推論、思考実験が苦手なのである。

(「ここ100年人類のIQは上がり続けている。では、具体的にどのように「賢く」なっているのだろうか」安達裕哉)

これは興味深いエピソードです。

この記事を書いた安達裕哉氏は別な例をあげて説明しています。

こんなテストがあったとします。

【問題】

・ドイツにラクダはいない。

・B市はドイツの都市だ。

・では、B市にラクダはいるか、いないか?

いわゆる三段論法です。

私たちの世代ならきっと答えられると思います。

B市はドイツの都市ですから「ラクダはいない」が正解になります。

しかし、ある程度古い世代の人の中たちは次のように答えるというのです。

【年配者の答え】

ドイツの村を見たことがないからわからない。

大きな街ならラクダくらいいるだろうさ。

この例のように、古い世代の人の中には「自分の経験の中にあること」にしか興味を持たず、一般化して考えることを拒否する傾向があるというのです。

わかります。

たとえば、おじいちゃん・おばあちゃん世代の方に「発達障害」を理解してもらうのは難儀です。

丁寧に説明しても「うちの孫は障害者ではない!」という殻から抜け出ることが出来ないのです。

・発達障害にはこのような特性があります。

・お孫さんにはこの特性が見られます。

・ですからお孫さんは発達障害の可能性があります。

この論法が通じないのです。

フリン氏は言います。

私たちは祖先よりも「賢い」と言ってかまわない。

だが「私たちのほうがより現代的だ」と言ったほうがふさわしいだろう。

知能指数が低かった時代にはこのような論理的思考が重視されていなかっただけかも知れません。

「賢さ」の指標の中に「論理推理」がなかったのだろうということです。

6.まとめ

そう考えると、人類の知能指数は1990年代に「天井」に達したのではないのかも知れません。

社会が変化したのに検査の指標が変わっていないだけかも知れないのです。

ガードナーは「知能は単一ではなく複数ある」というMI理論を提唱しました。

現在、知能指数の測定には音楽や運動やコミュニケーション能力は指標となっていません。

しかし、これらを指標にすれば知能の様子は変化するでしょう。

また、ICTやWEB読解力などといった新しい能力も時代の要請として出て来ます。

令和の教育はどのように変化して行くのか。

いずれにしても「乳幼児期に様々な体験をさせよう!」という私たちの子育ては間違っていないと確信します。