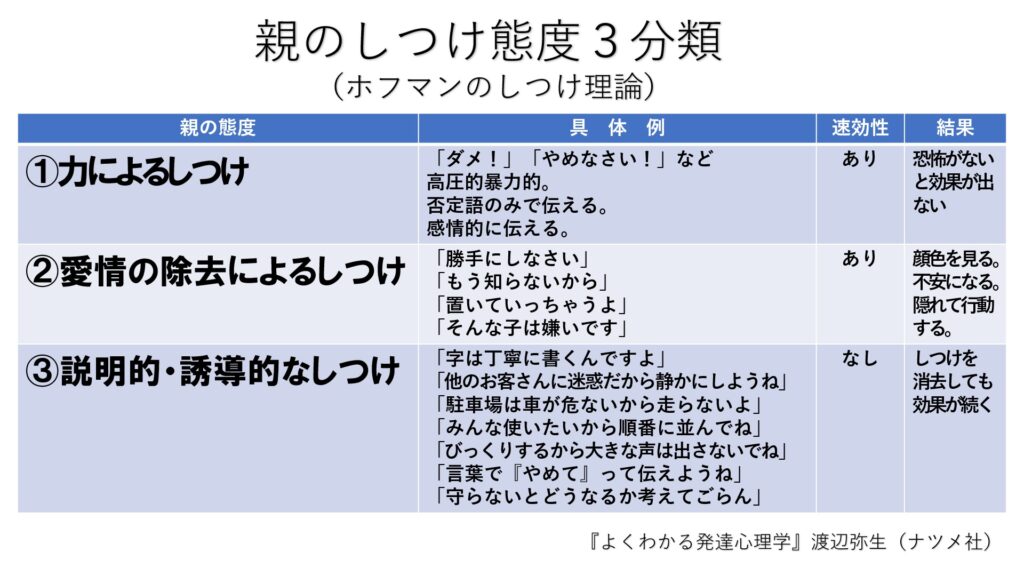

講座290 親の「しつけ態度」は3つある!

アメリカの心理学者マーチン・ホフマン(ニューヨーク大学名誉教授)は親のしつけ態度を三つに分類しています。

「ホフマンのしつけ理論」と呼ばれています。

あなたの態度はどれが多いですか?

1.力によるしつけ(power assertion)

簡単に言えば、叩いてしつける(暴力)ですね。

言葉による暴力も同じです。

「ダメ!」「ダメって言ってるでしょ!」などと感情的にしつけるのも「力によるしつけ」です。

「やめなさい!」「いい加減にしなさい!」などと否定語が多く使われます。

このような態度でしつける親は多いはずです。

なぜなら「速効性がある」からです。

早く効くんですね。

子どもが言うことをきくので、多くの親が使っています。

フードコートなどで子どもを叱っているお母さんをよく見かけますが、あれは氷山の一角です。

家に帰ったらもっと凄い剣幕で子どもを怒鳴っていると思います。

でも、これは結果どうなるかというと、「その力がある時だけ」の効果です。

①怒られなければいうことをきかなくなる(→親は何度も怒らねばならない)

②恐怖がないということをきかなくなる(→他の人が普通に言っても感じなくなく)

そりゃそうですね。

冷静に考えれば予想はできます。

でも、使っちゃうんです。

速効性があるからです。

2.愛情の除去によるしつけ(love withdrawal)

これも多いですよ。

親だけじゃなく、保育士さんや学校の先生方もよく使います。

「勝手にしなさい!」

「もう知らないから!」

「置いていっちゃうよ!」「そんな子は嫌いです!」

心理学ではこれらを「愛情の除去」と言います。

簡単に言うと「脅し」ですね。

これも速効性があります。

だから使う人が多いわけです。

でも、結果どうなるか?

①親の(大人の)顔色を見るようになる。

②隠れて行動するようになる。

③不安に襲われる。

ある小学校にとても厳しい女の先生がいました。

簡単に言うとヒステリックです。

「愛情の除去」を多用していました。

そのクラスは学校で超優秀です。

全校朝会でも静かに校長先生の話を聞いていますし、

発育測定でもちゃんと並んで静かにして、終わったらお医者さんに「ありがとうございました」って全員があいさつします。

でも、学校を出ると町で悪さをする。陰でイジメをする。

そして、担任が変わると荒れる。

「速効性がある」というのはこういうことなんです。

そして、一番怖いのは③の「不安に襲われる」です。

相手が母親の場合に多く見られます。

子どもにとって母親は世界で一番大好きな存在です。

「自分を愛して欲しい」と切実に思っています。

その存在から「そんな子は嫌いです!」とか、「置いてっちゃうからね!」とか言われたら悲しいですよね。

悲しいだけでは済みません。

多くの場合、不安に襲われます。

絶望と言ってもいいでしょう。効き目があり過ぎるのです。

中にはトラウマとなって一生引きずるケースもあります。

心に傷がつくのです。自己肯定感もなくなります。

てぃ先生のYouTube動画を見たことがありますか?

チャンネル登録者数71万人超えの超有名ユーチューバーです。

その中に「みんなのトラウマ『置いてっちゃうからね!』のヤバさと対処法を解説」という動画があります。

これはまさに「愛情の除去によるしつけ」なんです。

よかったらご覧になってください。

3.説明的・誘導的なしつけ(induction)

三つ目はこれです。

「字は丁寧に書くんですよ」

「他のお客さんに迷惑だから静かにしようね」

「駐車場は車が危ないから走らないよ」

「みんな使いたいから順番に並んでね」

「びっくりするから大きな声は出さないでね」

「言葉で『やめて』って伝えようね」

「守らないとどうなるか考えてごらん」

こういうのを「説明的・誘導的なしつけ」と言います。

何をしているかと言いますと、

情報を与えている

ということなんです。

残念ながら速効性はありません。

「一回で効き目があるわけではない」ということです。

つまり、何度かそういう場面を体験してやっと身につくということです。

その代わり、親がいない場面でも有効に働きます。

自分で自分を律することができるようになります。

このことをもう少し詳しく見ていきますよ。

「他のお客さんに迷惑だから静かにしようね」→ 他の人がどのように困るかを知る

「駐車場は車が危ないから走らないよ」→ どんなことが生じるかを知る

「みんな使いたいから順番に並んでね」→ 他の人がどのように困るかを知る

「びっくりするから大きな声は出さないでね」→ 他の人がどのように困るかを知る

「言葉で『やめて』って伝えようね」→ 他の人が困っていることを知る

「守らないとどうなるか考えてごらん」→ どのような迷惑をかけるか知る

情報を与えている

ということがよくわかりますよね。

でも、それだけではありません。

ここには幼児期の発達に大事なキーワードが隠れています。

罪悪感を感じる

東京学芸大学の深津さよこ氏と岩立京子氏の論文に次の説明があります。

罪悪感とは正しい行動への動機付けであり,人間関係の維持と修復という機能を有している。そのため,違反行為を行った際,罪悪感を喚起しやすい養育環境を経験している方が社会でより良く生きていけると考えられる。「幼児期初期の罪悪感(Guilt)に関する研究の外観と展望」

説明的・誘導的なしつけによってくり返し教えられているうちに、

「あ、悪いことしちゃった」「あ、いけないことしちゃった」という罪悪感を自然に生じるようになります。

それが幼児期の大事な経験です。

そして、その罪悪感を自然に発生させる大人としての最適任者が「母親」なんです。

なぜなら、母親こそが世界で一番大切な愛着の対象だからです。

残念ながら父親はそれほどでもないので、細かいことを、くり返し説明するには向いていません。

ともすると罪悪感よりも恐怖を感じさせてしまうかも知れませんしね。

4.まとめ

以上が「親のしつけ態度」の3分類です。

これを読んでも①「力によるしつけ」、②「愛情の除去によるしつけ」は減らないかも知れません。

何しろ速効性がありますからね。

でも、それは子どもの将来の財産にはなりません。

むしろマイナスに働きます。

そのことは覚えておいてください。

あと、①と②が減らないのは親の感情に左右されるからです。

親にストレスがあると、どうしても①や②を使いやすくなります。

親が満たされていることが大切なのはそのためです。

親、特に母親は、社会的にも家庭的にも大切にされなければなりません。

これは国家的な課題だと思っています。

では、てぃ先生の動画をご覧ください。

幼児期は、繊細だと思いました。

例えば、親が子供の代わりに謝った場合でも、子どもは罪悪感を感じることと思います。

説明的しつけは、速効性がなく分かってくれたか不安になります。

適度な罪悪感、伝わるしつけ。

子育ては奥が深いですね。

罪悪感は必要。

世界で一番罪悪感を感じさせてしまう存在は母親。

その二つのバランスですね。